|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

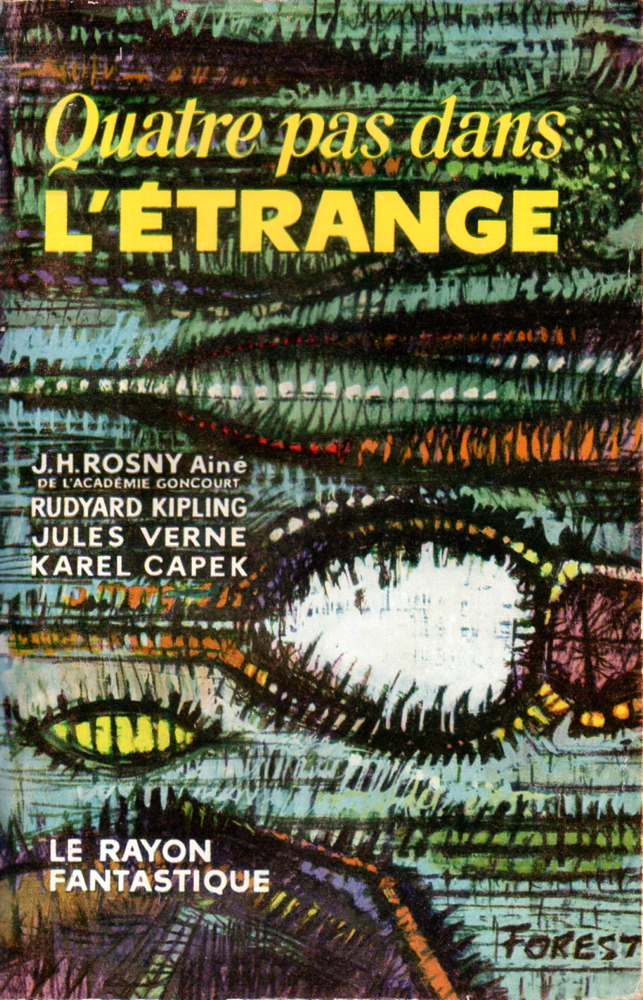

Quatre pas dans l'étrange

ANTHOLOGIE Textes réunis par Georges H. GALLET Première parution : Paris, France : Hachette, Le Rayon fantastique n° 79, avril 1961 Illustration de Jean-Claude FOREST HACHETTE / GALLIMARD (Paris, France), coll. Le Rayon fantastique  n° 79 n° 79  Dépôt légal : 2ème trimestre 1961, Achevé d'imprimer : avril 1961 Première édition Anthologie, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,7 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Éditeur : Hachette. Georges H. Gallet a rédigé une courte introduction pour chacun des textes au sommaire.

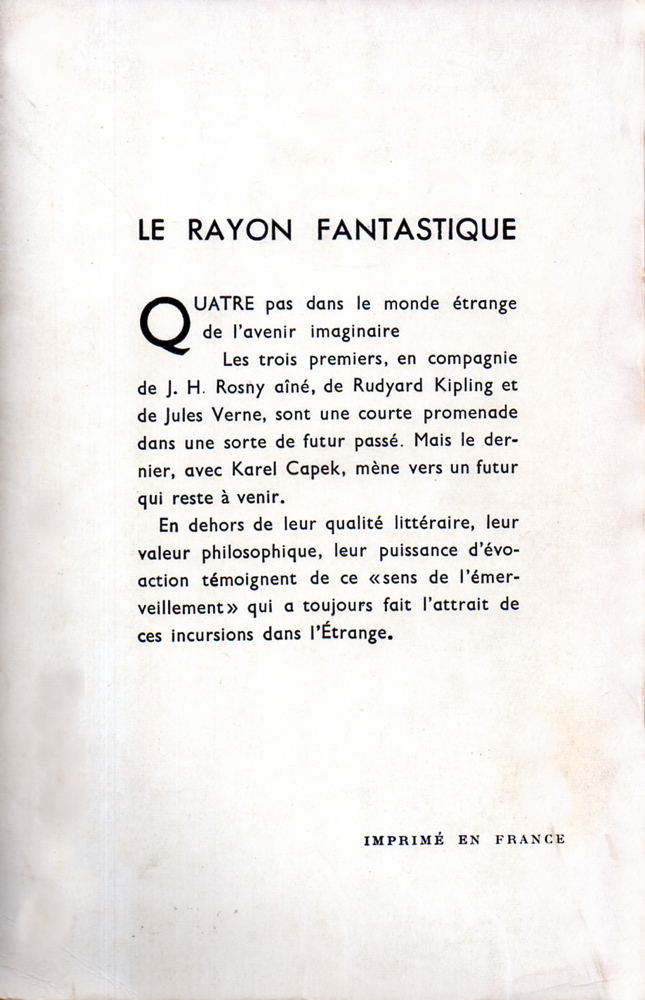

Quatrième de couverture

QUATRE pas dans le monde étrange de l'avenir imaginaire.

Les trois premiers, en compagnie de J. H. Rosny aîné, de Rudyard Kipling et de Jules Verne, sont une courte promenade dans une sorte de futur passé. Mais le dernier, avec Karel Capek, mène vers un futur qui reste à venir.

En dehors de leur qualité littéraire, leur valeur philosophique, leur puissance d'évocation témoignent de ce « sens de l'émerveillement » qui a toujours fait l'attrait de ces incursions dans l'Étrange.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Georges H. GALLET, Imaginer l'avenir, pages 7 à 8, préface 2 - Joseph-Henri ROSNY aîné, La Force Mystérieuse, pages 9 à 58, roman 3 - Rudyard KIPLING, Par la malle de nuit (With the Night Mail, 1905), pages 59 à 90, nouvelle, trad. (non mentionné) 4 - Jules VERNE, L'Éternel Adam, pages 91 à 137, nouvelle 5 - Karel CAPEK, R.U.R. (R.U.R., 1920), pages 139 à 245, théâtre, trad. (non mentionné)

Critiques

« Paralittérature. Sous-produit des comics américains. Néant intellectuel. Menace flagrante contre la culture. » L'arsenal des détracteurs de la SF n'a pas varié depuis plus de dix ans. Nous savons bien qu'il n'y a pires sourds que ceux qui ne veulent point entendre ; nous espérons cependant que la nouvelle anthologie de G.H. Gallet dissipera quelques tenaces hostilités, que nous voulons croire dues à une non moins tenace ignorance. Voici un échantillonnage de la SF européenne « classique » – deux auteurs français : J.H. Rosny et Jules Verne, un anglais : Rudyard Kipling, et un tchèque : Karel Capek. Gallet a joué la difficulté en ne choisissant que des textes écrits entre 1905 et 1920. Rien ne vieillit plus vite en effet qu'un ouvrage de SF. Les préoccupations des auteurs, leurs espoirs, leurs craintes, sont presque toujours étroitement dépendants de leur époque. Rien de tel ici ; le contenu des œuvres n'a pas vieilli, la pensée reste toujours aussi actuelle, et les problèmes soulevés nous intéressent toujours au premier chef. Le classement des nouvelles suit fort bien l'échelle des valeurs : deux nouvelles hors pair : « La force mystérieuse » de J.H. Rosny, « L'éternel Adam » de Jules Verne ; une œuvre intéressante : « Par la malle de nuit » de Kipling ; et une pièce de théâtre : « R.U.R. » de Capek, riche de fond, déplorable de facture, mais importante. « La force mystérieuse » n'est pas vainement dédiée à J. Perrin et à E. Borel ; c'est bien réellement une œuvre de SF, où la partie scientifique n'est pas un vain placage, mais forme la trame même du récit, tout en étant d'une précision et d'une logique sans pareilles. Du reste c'est le point commun de tous les auteurs présentés : cette probité littéraire et scientifique, le souci de créer un réel merveilleux scientifique, c'est-à-dire parfaitement logique, si les postulats de base restent parfois contestables. Dans « La force mystérieuse » un torrent d'énergie balaye la Terre, bouleverse les lois physiques, mais de façon parfaitement cohérente. Pas un fait, fût-ce le plus minime, qui ne trouve sa place dans l'ensemble de la construction. D'abord les phénomènes lumineux sont affectés, puis les foules deviennent orageuses, les émeutes éclatent, on se bat, on se tue sans savoir pourquoi, chacun étant emporté par un vent de folie. Le stade suivant est celui de la dépression : un à un les rayons inférieurs du spectre disparaissent, il est impossible de produire du feu, de l'électricité, de la lumière. Les hommes succombent à des crises cardiaques, les survivants tombent en léthargie. Puis, comme elles avaient disparu, les couleurs réapparaissent, un à un les phénomènes s'effacent, et c'est le retour à la vie d'une humanité décimée. Regrettons que nous n'ayons là qu'un texte tronqué, tronqué il est vrai par Rosny lui-même pour son recueil « Les autres vies, les autres mondes ». Ainsi élagué, le sujet gagne en force, en mystère, mais des questions restent en suspens : quelle est cette « force mystérieuse », que se passa-t-il au juste ? C'est à cela que répondait la seconde partie du roman, tout en offrant de nombreux et merveilleux prolongements. Mais la dernière édition de la « Force » remonte à plus de vingt ans… « L'éternel Adam » est une œuvre peu ou pas connue de Jules Verne, récit de cataclysme également : les continents disparaissent, une nouvelle terre surgit, que peuplent les survivants et où la vie renaîtra. Mais qu'on ne croie pas à un récit du genre « Île mystérieuse » où, à force d'ingéniosité, les naufragés vont recréer tout ce qu'ils ont perdu : ils retourneront à l'état sauvage, il faudra des millénaires pour qu'une nouvelle civilisation renaisse. Entre 1905 et 1914, ce thème était en passe de devenir un poncif. Que ce soit avec « La cité rebâtie », « L'homme qui vient », « Le second déluge », « Le nuage pourpre », d'autres encore, les auteurs usent tous du même point de départ : d'un frémissement d'épaules, la nature anéantit l'œuvre des hommes. Mais « L'éternel Adam » l'emporte sur toutes ces œuvres, tant par sa construction, par ses résonances profondes, que par son pessimisme total. Nous ne sommes pas d'accord avec Gallet quand il écrit, parlant de Verne : « Son robuste optimisme subsiste, puisqu'il croit à un éternel recommencement. » Optimiste, cette pensée que, sans cesse et à jamais, l'humanité devra reprendre son œuvre, que, sans cesse et à jamais, un frémissement du sol réduira tout à néant, qu'il faudra sans cesse reprendre la même route, et toujours en vain ? Qu'est alors une pensée pessimiste ? Du reste l'auteur écrit lui-même : « C'est nier l'avenir, c'est proclamer que notre effort est vain, et que tout progrès est aussi précaire et aussi peu assuré qu'une bulle d'écume à la surface des flots. » Mais où Jules Verne va plus loin que ceux qui reprirent après lui le même thème, c'est dans l'exposé des motifs de la régression humaine. Chez les auteurs contemporains que l'on dit pessimistes, cette régression est le fait d'une guerre, d'un massacre des « lettrés », d'une volonté arrêtée de détruire l'esprit, de la seule survivance de masses abruties par une civilisation matérialiste. Il est toujours permis de supposer que, si les conditions avaient été autres, les hommes un peu plus sages, les foules un peu plus instruites, il en eût été tout autrement. Jules Verne au contraire, sans élever la voix, sans grands mots, presque sans y toucher, affirme paisiblement que les survivants retourneront inéluctablement, et par un processus naturel, à l'état sauvage. Au départ il met tous les atouts du côté des survivants : pas de dissensions dans leur groupe, un chef particulièrement énergique et avisé, deux savants, deux hommes plus cultivés qu'on ne l'est d'ordinaire, plus un lot de techniciens divers : mécaniciens, matelots, etc. Et pourtant tout l'héritage du passé se perd. D'une part du fait que le support de nos connaissances, le papier, reste fragile et voué à la destruction rapide. Mais aussi parce que l'homme est la victime non de ses passions, non de ses folies, mais de sa nature même : les besoins essentiels l'empêchent de songer à autre chose qu'à survivre, « La conservation de notre vie matérielle a été, depuis l'origine, elle est encore, notre unique souci. Comme au début nous employons notre temps à chercher notre nourriture, et, le soir, nous tombons épuisés. » Voilà pourquoi les cerveaux sont restés en friche : il faut vivre, il faut manger, la raison sommeille quand la faim serre les ventres… « Par la malle de nuit » devrait être lu et médité par tous ceux qui rêvent de construire des univers parallèles, où l'histoire, la science et la technique ont suivi d'autres voies. Kipling propose l'image d'un monde où la seule navigation aérienne est celle des dirigeables. Pas d'intrigue, le simple récit d'un trajet de Grande-Bretagne en Amérique. Mais rien de flou ni de vague, une précision, une cohérence parfaites. Et bien avisé fut le critique qui, jadis, rapprocha l'art de Heinlein de celui de Kipling. C'est la même perfection dans la SF, le même travail d'ingénieur. « R.U.R. » méritait d'être exhumé. C'était le prototype de l'œuvre citée partout mais proprement inaccessible. Et c'est l'occasion de dissiper un malentendu. Capek a bien créé le mot « robot ». Mais il s'agit chez lui non pas d'automates, mais d'humains créés artificiellement, surgis des éprouvettes et des machines de laboratoire. Leur révolte n'est pas celle de machines devenues pensantes, elle est née de leur désir de s'égaler aux hommes, à ces inférieurs qui ne travaillent pas. Et s'il tuent, s'ils massacrent, c'est afin de se conformer à l'image qu'ils se firent des hommes en étudiant leur histoire. Bien que le mot machine revienne en leitmotiv, ce sont des êtres de chair et de sang, capables de souffrir, possédant un cerveau pareil à celui des hommes ; seulement il leur manque une âme. Depuis, « robot » prit un autre sens, au point qu'il y a une dizaine d'années, la Radio Suisse, donnant « R.U.R. », commit le non-sens de conférer une voix métallique aux « ro-bott » de Capek, faisant de la pièce une révolte d'automates. Alors qu'il s'agit de bien autre chose. Ce que raille l'auteur, ce n'est pas le machinisme, c'est la foi en la toute puissance de la raison, la croyance aveugle en le progrès scientifique. Et il le proclame ouvertement : de même que « robot » vient d'un mot slave signifiant « esclave », leur créateur se nomme Rossum, qui vient de rezum ou « raison », de là en français Rézon… Finalement les robots triomphent ; il ne reste plus qu'un seul homme vivant sur Terre, Alquist, l'architecte. Mais la formule de fabrication a été détruite. Des machines, ne sortent que des morceaux de chair morte, et dans vingt ans la race des robots s'éteindra comme s'est éteinte celle des hommes. Heureusement un couple se forme : Primus et Hélène, qui ont enfin une âme, qui découvrent l'amour, qui seront l'Adam et l'Eve d'une nouvelle ère. Rien dans ce thème de la révolte aveugle de machines pensantes. Il s'agit avant tout d'un conte philosophique voulant nous apprendre que rien de grand ne se crée sans amour, que l'homme n'est qu'un singe de Dieu, que l'idéal prométhéen ne débouche que sur des avortements lamentables… La devise « Eritis sicut dii » reste aussi mensongère qu'aux premiers âges ; l'homme ne sera jamais un dieu… Mais, littéralement, la forme n'est pas à la hauteur de la pensée de l'auteur. La meilleure partie, la plus alerte, la plus féroce aussi, reste le prologue. Par exemple la scène où la jeune femme, venue s'inquiéter du sort des robots, confond le lot des ingénieurs de la R.U.R. avec leurs produits de fabrication. Dans les actes suivants, tout se gâte : les personnages humains ne sont que des pantins indiscernables, creux, des lèvres de qui sortent d'emphatiques tirades. Et l'action, du Grand Guignol, avec tous les effets du théâtre d'horreur, comme l'apparition sur scène du robot que l'on vient de disséquer vivant dans l'espoir de retrouver le secret de la vie… Ce n'est plus l'auteur de « La Krakatite », de « La fabrique d'absolu » ou de « La guerre des salamandres » qui tient la plume, mais un élève de 3e ayant trop lu Rousseau et André de Lorde. Sans doute est-ce une œuvre de jeunesse – Capek avait 30 ans – et nous savons aussi, depuis Marivaux et « Les petits hommes ou l'île de la raison », que le conte philosophique s'accorde mal des feux de la rampe. Mais Capek fut également scénariste et dialoguiste de « La grande solution », film tchèque de 1938, entaché des mêmes défauts. Disons que, chez lui, le dramaturge n'était pas à la hauteur du romancier. Il y a un reproche plus grave, et nous nous étonnons que l'auteur ne s'en soit pas rendu compte. La fin est totalement absurde. Page 152-3, nous apprenons que les robots sont privés de tout ce qui est inutile : amygdale, appendice, nombril, glandes sexuelles ; page 233, les robots répètent qu'ils n'ont pas même la ressource d'imiter les bêtes… Alors ?… Capek, emporté par l'aspect philosophique de son œuvre, a sans doute oublié ces détails techniques du problème. Si du moins nous n'avions pas de plus grave reproche à faire à tant d'auteurs contemporains… Mais « R.U.R. » reste malgré tout une œuvre importante, digne de figurer dans cette anthologie, car enfermant une pensée riche, que l'on peut accepter, discuter ou repousser, mais non pas dédaigner. Jacques VAN HERP |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |