|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Kirinyaga

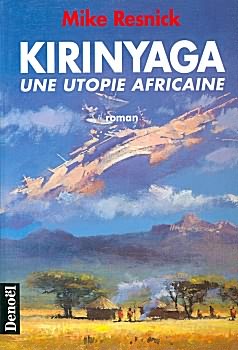

Mike RESNICK Titre original : Kirinyaga, 1998 Première parution : New York, USA : Ballantine Publishing Group, Del Rey, 1998 ISFDB Traduction de Olivier (2) DEPARIS Illustration de John HARRIS DENOËL (Paris, France), coll. Présences  n° (44) n° (44)  Dépôt légal : septembre 1998, Achevé d'imprimer : août 1998 Première édition Recueil de nouvelles, 336 pages, catégorie / prix : 140 FF ISBN : 2-207-24708-2 Format : 14,0 x 20,5 cm✅ Genre : Science-Fiction L'auteur écrit dans la postface : "J'ai décidé d'écrire ce roman un chapitre à la fois, et de vendre chaque chapitre en tant que nouvelle (...) sans jamais perdre de vue que ces récits devaient former un tout"

Autres éditions

Sous le titre Kirinyaga - L'intégrale DENOËL, 2015 Sous le titre Kirinyaga GALLIMARD, 2000 Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

Quatrième de couverture

Kirinyaga, c'est le nom que portait le mont Kenya lorsque c'était encore la montagne sacrée ou siégeait Ngai, le dieu des Kikuyus. C'est aussi, en ce début du XXII° siècle, une des colonies utopiques qui se sont créées sur des planétoïdes terraformés dépendant de l'Administration.

Pour Koriba, son fondateur — un intellectuel d'origine kikuyu, qui ne se reconnaît plus dans un Kenya profondément occidentalisé — il s'agit d'y faire revivre les traditions ancestrales de son peuple.

Tâche difficile. Que fera Koriba, devenu mundumugu, c'est-à-dire sorcier de Kirinyaga, quand une petite fille surdouée voudra apprendre à lire et à écrire alors que la tradition l'interdit ? Ou lorsque la tribu découvrira la médecine occidentale et cessera de croire en son dieu, et donc en son sorcier ? L'utopie d'une existence selon les valeurs du passé est-elle viable dans un monde en constante évolution ?

Une des rares créations de la science-fiction moderne à pouvoir être comparée sans risque de déchoir aux Chroniques Martiennes. Poésie, profonde humanité, éternelle actualité des problèmes abordés : tels sont quelques-uns des ponts qui, par-delà les années, relient Bradbury « le Martien » à Resnick « l'Africain ».

Mike Resnick, né en 1942, écrit de la S.-F. depuis longtemps, mais sa découverte émerveillée de l'Afrique a donné ces dernières années une nouvelle orientation à son oeuvre. Les fables humanistes que sont Ivoire et la trilogie de « L'Infernale Comédie », précédemment parues chez Denoël, avaient déjà attiré l'attention sur lui. Avec Kirinyaga, cycle de récits dont la plupart ont obtenu les plus hautes distinctions aux Etats-Unis, il nous offre son chef-d'oeuvre.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Une matinée parfaite, en compagnie de chacals (One Perfect Morning, with Jackals, 1991), pages 9 à 18, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 2 - Kirinyaga (Kirinyaga, 1988), pages 19 à 42, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 3 - Toucher le ciel (For I Have Touched the Sky, 1989), pages 43 à 74, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 4 - Bwana (Bwana, 1990), pages 75 à 130, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 5 - La Manamouki (The Manamouki, 1990), pages 131 à 169, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 6 - Chant d'une rivière tarie (Song of a Dry River, 1992), pages 171 à 195, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 7 - Le Lotus et la lance (The Lotus and the Spear, 1992), pages 197 à 219, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 8 - De vagues connaissances (A Little Knowledge, 1994), pages 221 à 256, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 9 - Quand meurent les vieux dieux (When the Old Gods Die, 1995), pages 257 à 286, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 10 - A l'est d'Eden (The Land of Nod, 1996), pages 287 à 319, nouvelle, trad. Olivier (2) DEPARIS 11 - Postface de l'auteur (Author's Afterword, 1998), pages 321 à 325, postface, trad. Olivier (2) DEPARIS

Critiques

C'est un petit chef-d'oeuvre que ce recueil de la naissance et du déclin de Kirinyaga. Les lecteurs de Galaxies et des Asimov présente chez Pocket connaissent déjà certains de ces textes, qui furent récompensés par une dizaine de prix, dont deux Hugo, et sélectionnés une quarantaine de fois ! Au XXIIème siècle, des planétoïdes sont terraformés pour abriter des colonies utoiques : l'une d'elles s'efforce de retrouver le mode de vie ancestral des Kikuyu du Kenya. Derrière l'argument d'une simplicité extrême, on trouve une profondeur et une richesse admirables. Koriba, le fondateur, renie les Kenyans ayant adopté la civilisation occidentale et s'efforce de prévenir toute nouvelle dérive de ce type. Devenu mundumugu, sorcier, il est confronté à des problèmes éthiques qu'il règle toujours adroitement, en s'appuyant le plus souvent sur une parabole animalière ou en dialoguant sur un mode platonicien. Ainsi, l'Administration qui gère le planétoïde voit d'un mauvais oeil la mise à mort de nouveau-nés qu'une tradition superstitieuse autorise. Koriba est également confronté au suicide d'une fillette qui, malgré l'interdiction, désire apprendre à lire et à écrire ; à l'attitude de colons venus de la ville qui, pour bien s'intégrer, en font trop. Son intransigeance ne souffre aucune exception et suppose donc un isolement total du monde extérieur, un refus de toute évolution. Il va de soi que chaque danger contrariant cette utopie, même une fois la situation rétablie, a créé de nouvelles failles. En dix récits, cette utopie prend forme puis meurt insensiblement, sans qu'il soit possible de déterminer à quel moment précis elle s'est trouvée battue en brèche. Resnick démontre là que toute utopie, par son caractère parfait et donc figé, contient en elle les germes de sa perte : les jeunes assurés de stagner toute leur existence préfèrent se suicider et une vieille forcée de cesser de travailler désobéit à son mari pour avoir l'impression d'exister encore. L'obstination de Koriba sape son autorité : lorsque la tradition est battue en brèche de tous côtés, il n'a plus qu'à partir, sachant qu'il n'est désormais qu'un dinosaure et que le peuple Krkuyu s'éteindra avec lui. L'utopie n'était que de la nostalgie. Mais peut-être était-elle dès le départ assurée de sa perte car elle reposait sur un mensonge : les incantations de Koriba pour obtenir la pluie sont doublées d'une intervention sur son ordinateur vers les satellites de contrôle. Les colons se leurrent : ils savent qu'ils peuvent repartir par le premier vol spatial s'ils sont mécontents. Ils ne peuvent totalement ignorer la technologie moderne, comme semble le laisser croire certains passages, quand bien même ils auraient vécu, avant cette utopie qui n'a que dix ans, dans une contrée reculée du Kenya. Un point délicat sur lequel Resnick évite de s'étendre. Mais cela importe peu tant il a su captiver par l'intelligence de son propos. Si vous ne devez lire qu'un livre ce bimestre... c'est Kirinyaga. Claude ECKEN (lui écrire) Critiques des autres éditions ou de la série

Présentée comme « la série de nouvelles la plus récompensée de l’histoire de la science-fiction » par l’auteur même, qui se la pète un peu en postface en tenant le compte des récompenses, Kirinyaga, qu’on qualifiera sans doute de fix-up, est bel et bien une œuvre exceptionnelle méritant toutes sortes d’éloges. Cette nouvelle édition en « Lunes d’encre » complète le recueil original par la novella « Kilimandjaro », sorte de variation sur les thèmes de Kirinyaga, qui avait en son temps été publiée dans Bifrost. Issue d’un projet avorté lancé par Orson Scott Card, « Kirinyaga », la nouvelle qui a généré tout le reste, devait traiter de l’utopie via un des membres de ladite utopie amplement convaincu de la justesse et de la pertinence de la société idéale dans laquelle il vit – sachant que les mécontents se voyaient toujours offrir une porte de sortie. Ces deux traits particuliers confèrent une certaine singularité au projet utopique ici décrit. Kirinyaga était le nom original, pour les Kikuyus, du mont Kenya, et l’on disait que leur dieu Ngai, créateur du monde, des animaux et des hommes, trônait sur son sommet. Le pays que l’on en est venu à baptiser « Kenya », cependant, n’est guère qu’une vilaine caricature de l’Europe aux yeux de certains, qui refusent de jouer aux « Européens noirs ». Aussi, ils en viennent à militer auprès du Conseil des Utopies pour obtenir un planétoïde terraformé qu’ils nommeront Kirinyaga, et dans lequel ils pourront vivre selon les coutumes ancestrales des Kikuyus, protégées par une charte. Koriba était un des plus ardents défenseurs de ce projet. Bien qu’ayant fait des études en Europe et en Amérique – ou peut-être, justement, pour cette raison ? –, il entend vivre selon le mode de vie millénaire des Kikuyus sur Kirinyaga. Il sera leur mundumugu, à la fois sorcier et gardien des traditions. La tâche s’annonce rude : dès le départ, Koriba est amené à défendre certains choix éthiques des Kikuyus mal reçus par l’Administration blanche : ainsi, de l’abandon des vieillards et des infirmes aux hyènes, ou encore de la mise à mort d’un bébé né par le siège (et donc démoniaque par essence), sans même encore parler de l’excision des jeunes filles… Mais Koriba est obstiné : à ses yeux, tout ce qui vient des Kikuyus est bon et doit être suivi, tandis que tout ce qui vient des Européens est mauvais et doit être rejeté. Obstiné, le mot est faible : il est totalement borné, oui… Et c’est là un grand atout, une puissante idée de Kirinyaga : se fonder sur ce narrateur délicieusement insupportable, défenseur fanatique de traditions mortifères qui sont en elles-mêmes leurs seules justifications, et dont on peut supposer qu’elles sont bien éloignées des conceptions du lecteur lambda… Koriba est aussi roublard qu’intransigeant : on ricane un brin en le voyant prier Ngai pour avoir des pluies… et demander une correction orbitale à l’Administration via son ordinateur afin d’être sûr de les obtenir. Parfois, on admire la sagesse et l’astuce du mundumugu – ainsi dans « Bwana », texte malgré tout le plus faible de l’ensemble, de l’aveu même de Mike Resnick. Cependant, les nouvelles les plus intéressantes sont celles qui participent d’une vigoureuse et pertinente critique de l’utopie, en insistant sur l’irrationalité foncière des traditions telles que Koriba entend les défendre à tout prix – et ce, même si elles sont régulièrement des impostures… Kirinyaga, en effet, porte dans son projet même les conditions de son échec inéluctable. Certains – des enfants particulièrement intelligents – en témoignent assez, provoquant la fureur du narrateur, bloqué dans une attitude de refus perpétuel, quand ils le placent devant ses contradictions et l’inadéquation des traditions qu’il entend défendre au regard de la vie au XXIIe siècle sur un planétoïde terraformé, même « utopique »… On s’interrogera alors sur l’évolution, le changement : une utopie en est-elle toujours une si elle est amenée à connaître des bouleversements ? « Kilimandjaro », qui se déroule un siècle plus tard, est une variation de Kirinyaga, et en prend assez logiquement le contrepied. Cette fois, ce sont les Masaïs – voisins kenyans des Kikuyus – qui entendent bâtir leur utopie, en tirant les leçons de l’échec de Kirinyaga. Le narrateur, David ole Saitoti, un historien, porte un regard bien différent de celui de Koriba sur les évolutions de son monde. « Kilimandjaro » présente dans ses brefs chapitres des problèmes qui trouveront solutions – via le compromis, cette notion, à distinguer de la compromission, que Koriba ne semblait pas à même de concevoir, tout étant pour lui tout blanc ou tout noir. Même si, là encore, la question de l’évolution se posera… On reconnaîtra toutefois que cette novella a quelque chose d’un brin naïf, et de pas très convaincant, après l’intelligence suprême de Kirinyaga : il y manque un certain vieillard borné pour incarner l’opposition… Très dispensable, donc. Il n’en reste pas moins que cette réédition est tout à fait bienvenue. Si la plus-value de « Kilimandjaro » est assez négligeable, Kirinyaga est par contre en soi une brillante réussite, de ces textes qui amènent à réfléchir, et qui constituent souvent le meilleur de la science-fiction. Bertrand BONNET

Est-il vraiment utile de présenter ce livre ? Nos fidèles lecteurs connaissent déjà Koriba et son utopie kikuyu, les deux premiers chapitres du cycle de Kirinyaga ayant été publiés dans nos numéros 2 et 4 — les deux suivants étant parus dans Futurs, mode d'emploi et Futurs sens dessus dessous, aux éditions Pocket. Le point de départ nous est familier : en 2123, une entité du nom de Conseil eutopien décide de se livrer à des expériences en vraie grandeur, aménageant des habitats spatiaux quasiment autonomes où des sociétés pourront exister en vase — plus ou moins — clos. Koriba, le mundumugu (homme-médecine), à la tête de Kenyans qui, comme lui, souhaitent retrouver les valeurs premières de la tribu kikuyu, s'établit dans l'un de ces habitats et y reconstitue la structure de sa société telle qu'elle était avant la venue de l'homme blanc en Afrique. Le ton est donné dès le premier chapitre... mais laissons la parole à l'auteur : « J'ai décidé que j'allais traiter de la coutume la plus répréhensible des Kikuyus et tenter de la défendre de la façon la plus rationnelle et la plus passionnée qui soit. J'ai fini par opter pour l'infanticide. Selon la tradition kikuyu, tout enfant né les pieds devant est un démon qui doit être mis à mort sans tarder. [...] Cette nouvelle m'a permis de remporter mon premier Hugo et a suscité quantité de controverses dans le milieu. Les critiques n'avaient jamais vu un narrateur intelligent et honorable qui soit en même temps capable de commettre une telle monstruosité et qui refuse ensuite de reconnaître ses torts — sans compter qu'il risquait de convaincre de son bon droit un certain nombre de lecteurs. » (Extrait de la conférence prononcée par Mike Resnick durant les Galaxiales 1998.) Ces controverses, nous en avons eu un écho en France, certains critiques mais aussi quelques lecteurs ayant émis de vives réserves sur les textes de Resnick — voir notamment notre précédent numéro. Alors, Resnick raciste ? La réponse est bien évidemment négative. Ce qu'ignorent ces détracteurs, c'est que les actes et les opinions d'un personnage, si riche et si complexe soit-il, ne reflètent pas nécessairement ceux de son créateur. Resnick a utilisé sa profonde connaissance des civilisations africaines pour créer un narrateur et un contexte extrêmement cohérents. Les réactions de Koriba face à la soif de connaissance d'une fillette (chapitre 2), à l'intrusion d'un guerrier masaï (chapitre 3), à la remise en question du statut des femmes (chapitre 4), au désarroi de la génération montante face à la stagnation de la société (chapitre 6) sont constamment logiques, pour ne citer que ces quatre exemples ; chaque fois que le mundumugu est confronté à un problème, il le résout de la façon qui contredit le moins ses options de départ. Résultat peut-être inévitable : son utopie s'achève sur un constat d'échec, sans qu'il soit capable de dire à quel moment précis, à la suite de quelle décision, les choses ont commencé à basculer. A l'origine de ce cycle, il y avait un projet d'anthologie d'Orson Scott Card qui ne s'est jamais concrétisé, mais imaginons qu'un autre écrivain ait relevé le gant, construisant son utopie à partir d'une autre société terrestre ; si notre écrivain hypothétique avait la même intelligence et la même honnêteté intellectuelle que Resnick, il serait sans nul doute parvenu à un résultat similaire. Kirinyaga trouve sa richesse et son originalité dans son aspect « africain », mais ce livre est également une métaphore de la confrontation culturelle prise dans son sens général, et les enseignements qu'on en retire — et il ne s'agit pas ici de conclusions tranchées, Resnick se gardant bien de donner des réponses rapides et superficielles aux questions essentielles qu'il pose avec habileté — sont de portée universelle. Kirinyaga s'affirme d'ores et déjà comme un des livres majeurs de cette rentrée SF pourtant fort riche, autant par son contenu que par son style, Resnick atteignant ici la maîtrise totale de son talent de conteur, nous démontrant à l'instar d'Asimov que la clarté et la simplicité ne sont pas incompatibles avec l'émotion et le lyrisme. Jean-Daniel BRÈQUE

Cet ouvrage est composé de nouvelles, qui forment un ensemble balisé par un prologue et un épilogue. Une postface de l'auteur éclaire la composition de cette réflexion sur l'utopie, qui a valu à Mike Resnick un grand nombre de prix (ce qui en fait l'ouvrage de SF le plus récompensé depuis que ces prix existent). Le prologue, situé en 2123, marque le départ de pionniers kikuyu vers un planétoïde artificiel où ont été recréées les conditions de vie de leurs ancêtres. L'épilogue, quinze ans plus tard, voit le retour et la difficile acclimatation du chef de cette expérience, revenu sur Terre, et qui va sans doute mourir sur les flancs du mont Marsabit, avec le dernier spécimen des éléphants, recréé par clonage. Entre les deux, on passe de l'exaltation pionnière à l'irrévocable contamination de l'utopie par l'Histoire. Dans L'Utopie de More, le chef, Utopus, a coupé le lien avec la terre ferme et a bâti son Utopie sur une île. Ici c'est un « caillou dans le ciel » qui sert de terre d'aventure. Le chef pionnier est à la fois un sorcier têtu (il distille la sagesse des anciens) et un technicien éduqué dans les meilleures universités. Il pilote les pluies et la sécheresse depuis un ordinateur qui le relie à la Terre. Cependant il va se heurter à la résistance de la jeune génération, qui n'accepte ni l'immobilisme, ni la sagesse des anciens, ni les rôles traditionnels de femme, d'homme, de chef, etc. Le premier échec provient de l'intelligence d'une jeune fille à qui le « sorcier » interdit d'apprendre à lire et qui invente cependant un langage, avant de se suicider (N.D.L.R. : il s'agit de la magnifique nouvelle Toucher le ciel, in Galaxies n°2). Une autre tentative, qui marque les limites du pouvoir de la tradition, c'est l'irruption d'une arme à feu dans le cadre traditionnel de la chasse. Le sorcier s'en sort encore. Il en va de même lors de l'arrivée d'un couple nouveau qui vient s'installer, et dont la présence bouleverse les relations habituelles. Là aussi, le sorcier parvient à renvoyer chez eux les intrus. Mais il ne pourra rien contre l'arrivée, après un accident de la fusée de liaison, de la médecine « moderne », qui soigne par antibiotiques des maux que la tradition enseignait à supporter. Il sera lui-même obligé de quitter son utopie. Posé ainsi, dans une opposition frontale entre les générations — comme on ressent les rapports du sorcier avec son fils, à son retour sur Terre — et les types de monde mentaux — comme le médecin « moderne » avec les malades du monde utopique — , le conflit semble inévitable. Les nouvelles, qui en montrent les étapes et la cristallisation, conduisent à la réflexion, mais y conduisent par l'émotion. Une réédition qui s'imposait. Roger BOZZETTO

Prix obtenus par des textes au sommaire

Kirinyaga : Hugo nouvelle / Short story, 1989 Science Fiction Chronicle nouvelle / Short story, 1989 La Manamouki : Hugo novelette, 1991 Science Fiction Chronicle novelette, 1991 Quand meurent les vieux dieux : Locus novelette, 1996 Toucher le ciel : Science Fiction Chronicle novelette, 1990 Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Science-fiction (liste parue en 2002) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |