|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Dernière aube

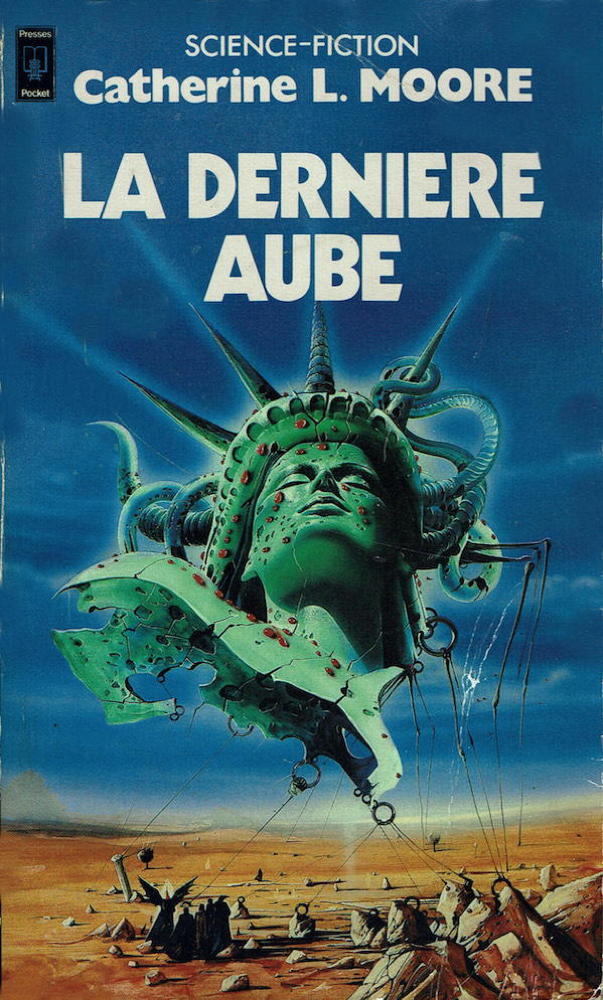

Catherine L. MOORE Titre original : Doomsday Morning, 1957 Première parution : Doubleday, 1957 ISFDB Traduction de Michel DEUTSCH Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5021 n° 5021  Dépôt légal : 1er trimestre 1978, Achevé d'imprimer : 17 février 1978 Réédition Roman, 288 pages, catégorie / prix : 3 ISBN : 2-266-00505-7 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

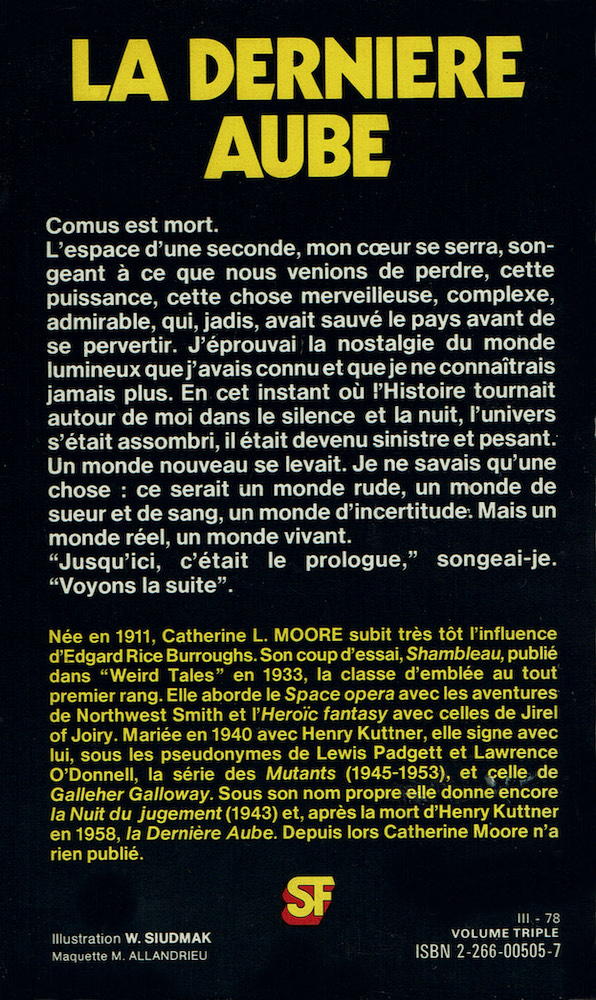

Quatrième de couverture

Comus est mort.

L'espace d'une seconde, mon cœur se serra, songeant à ce que nous venions de perdre, cette puissance, cette chose merveilleuse, complexe, admirable, qui, jadis, avait sauvé le pays avant de se pervertir. J'éprouvai la nostalgie du monde lumineux que j'avais connu et que je ne connaîtrais jamais plus. En cet instant où l'Histoire tournait autour de moi dans le silence et la nuit, l'univers s'était assombri, il était devenu sinistre et pesant. Un monde nouveau se levait. Je ne savais qu'une chose : ce serait un monde rude, un monde de sueur et de sang, un monde d'incertitude. Mais un monde réel, un monde vivant. « Jusqu'ici, c'était le prologue, » songeai-je. « Voyons la suite ».

Née en 1911, Catherine L. MOORE subit très tôt l'influence d'Edgar Rice Burroughs. Son coup d'essai, Shambleau, publié dans « Weird Tales » en 1933, la classe d'emblée au tout premier rang. Elle aborde le Space opera avec les aventures de Northwest Smith et l'Heroïc fantasy avec celles de Jirel of Joiry. Mariée en 1940 avec Henry Kuttner, elle signe avec lui, sous les pseudonymes de Lewis Padgett et Lawrence O'Donnell, la série des Mutants (1945-1953), et celle de Galleher Galloway. Sous son nom propre elle donne encore la Nuit du jugement (1943) et, après la mort d'Henry Kuttner en 1958, la Dernière Aube. Depuis lors Catherine Moore n'a rien publié.

Critiques

FLEUVE PUISSANT De la première à la dernière page, ce roman coule comme un fleuve lent et puissant. Mais il ressemble aussi à l'océan, par l'ampleur de l'univers qui se déploie en toile de fond du récit. La notice de couverture précise que Catherine L. Moore a écrit La dernière aube en 1958, après la mort d'Henry Kuttner. Et le présentateur ajoute sèchement : « Depuis lors, Catherine Moore n'a rien publié. » Cela vous fait froid dans le dos. Mais après lecture — ou relecture — de ce roman, l'impression est différente. La dernière aube est un des plus beaux, sinon des plus grands livres de la science-fiction de tous les temps. Catherine Moore pouvait-elle faire mieux ? Quelles que soient les raisons qui l'ont conduite à ne plus écrire, elle a terminé ainsi sa carrière sur un point d'orgue admirable. Lorsque ce livre est paru, en 1966 aux CLA, le directeur de la collection l'annonçait ainsi : « Avec La dernière aube, l'auteur se rapproche des grands classiques américains contemporains : Steinbeck, Faulkner. Le roman est dur, âpre, violent, avec une certaine tendresse sous-jacente. L'action se situe dans le proche avenir des Etats-Unis, alors que le pays tout entier est sous la dictature de « Cornus » (Communications U.S.). Nous assistons au combat des Américains pour retrouver leurs libertés à travers l'histoire de la troupe théâtrale de Howard Rohan. Howard Rohan qui porte tous les espoirs de la révolution naissante, mais aussi tous les espoirs de son ami Ted Nye, le maître de Comus, » (Fiction n° 154). Steinbeck, Faulkner : oui, certes. J'ajouterai le nom d'un troisième grand Américain : Robert Penn Warren, l'auteur des Fous du Roi. Sans doute, le roman dut-il paraître en 1966 exceptionnellement âpre et violent. Depuis, il y a eu Jack Barron et l'éternité. Le sourire des crabes et quelques autres. Quelques dizaines d'autres... Les lecteurs de 1978 éprouveront sûrement un choc moindre. Par contre, ils pourront peut-être mieux apprécier que les lecteurs de 1966 le côté prophétique du roman de Catherine Moore. Car ce livre n'a pas vieilli. J'allais dire : au contraire. Entre temps, il y a eu l'explosion informatique, le développement fabuleux de tous les systèmes de communication et la prolifération des appareils d'Etat. Parmi les points forts de La dernière aube, il faut noter la force irrésistible du style, la précision visionnaire des descriptions (surtout des descriptions de combats), la psychologie élaborée de narrateur et des principaux personnages... L'acteur Howard Rohan avait abandonné sa carrière. Le secrétaire de Comus, Ted Nye, est allé le chercher dans le sous-prolétariat des ouvriers agricoles, les « agros », pour le placer à la tête d'un théâtre ambulant qui va essayer de pénétrer à l'intérieur de la Californie insurgée. Rohan est vite repris par l'envoûtement de son métier. Il refuse d'abord de choisir entre les deux camps qui s'affrontent. Puis il choisit l'un par intérêt avant de risquer sa vie dans l'autre, par conviction. C'est toujours plausible et passionnant. Autre point fort : la mission secrète de la troupe. Une très belle idée de science-fiction. Et le héros découvre la vérité au cours d'une scène d'une grande intensité dramatique. Un point faible : l'Anticom. On a de la peine à croire à ce miraculeux appareil bricolé par les révolutionnaires. Mais c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas encore assez d'électronique en 1978. Peut-être cela semblera-t-il tout à fait plausible en 1988 ! Une remarque importante : il n'est pas très facile d'entrer dans ce roman. Comme chez beaucoup de grands écrivains, Frank Herbert par exemple, il y a un cap à franchir. Vingt ou trente pages environ. On est vite récompensé de ces petits instants de patience. Au-delà même tout ce qu'on pouvait espérer. Michel JEURY Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Jacques Goimard & Claude Aziza : Encyclopédie de poche de la SF (liste parue en 1986) |

| Dans la nooSFere : 87305 livres, 112259 photos de couvertures, 83741 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |