|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Aycha

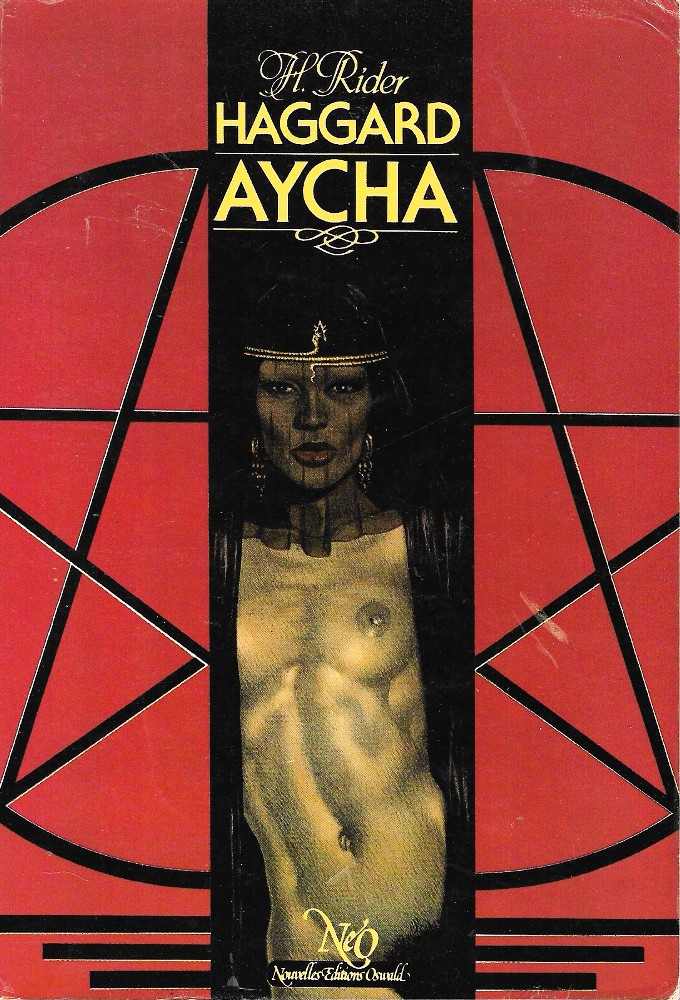

Henry Rider HAGGARD Titre original : Ayesha, the Return of She, 1905 Première parution : The Windsor Magazine, de décembre 1904 à octobre 1905 / The Popular Magazine, de janvier à août 1905 ISFDB Cycle : Elle  vol. 2 vol. 2  Traduction de Marcel BENOIT Illustration de Jean-Michel NICOLLET NOUVELLES ÉDITIONS OSWALD (NéO) (Paris, France), coll. Fantastique / SF / Aventure  n° 47 n° 47  Dépôt légal : juin 1982, Achevé d'imprimer : juin 1982 Réédition Roman, 256 pages, catégorie / prix : 25 F ISBN : 2-7304-0149-0 Format : 14,0 x 20,5 cm✅ Genre : Fantastique

Autres éditions

G. CRÈS ET Cie, 1926 MARABOUT - GÉRARD, 1974 in Elle-qui-doit être-obéie, Robert LAFFONT, 1985 Sous le titre Aycha, ou le retour d'Elle TERRE DE BRUME, 2012

Quatrième de couverture

Rider Haggard fut d'abord connu chez nous pour son célèbre roman Les mines du Roi Salomon qui donna lieu à un non moins célèbre film, Mais son œuvre la plus remarquable est le Cycle de She qui tient en quatre volumes. Le premier est She qui a connu de nombreuses rééditions, le second est Aycha qui était introuvable depuis de nombreuses années, le troisième La fille de la Sagesse (même collection), le quatrième She et Allan qui n'a pas encore été traduit et que nous publierons prochainement. Quoique formant un ensemble construit, chacun des quatre volumes peut se lire séparément et nous conduit, chacun dans un pays et une civilisation du monde différent, en nous plongeant au cœur de passionnantes aventures. Le cycle raconte l'histoire d'une femme qui attendit deux mille ans l'homme qu'elle aimait et ne consentit à mourir qu'après l'avoir rencontré. Empruntant les accents de la tragédie et les péripéties périlleuses du roman d'aventures, il constitue un roman d'amour comme on n'en écrit plus guère depuis que les hommes blasés ont perdu le sens de la passion et le goût des contes de fées.

Né en 1856 et mort en 1925, Henry Rider Haggard, ami intime de Kipling, est l'un des principaux représentants de l'âge d'or du roman d'aventures en Angleterre. Solidement intégré à la société de son époque, il fut fait deux fois chevalier. Economiste, il collabora au Colonial Office. Il était également technicien des questions agricoles et juriste. Pour nous, il est d'abord un grand romancier qui sait mêler, dans tous ses romans, fantastique, aventure, ésotérisme et érotisme en un savoureux cocktail qui ne peut laisser aucun lecteur insensible, même le plus blasé.

Jacques Bergier : « Le cycle de She a des qualités de suspense que trop de romans modernes n'ont plus. Un souffle épique extrêmement rare dans la littérature contemporaine parcourt tout le récit. »

Henry Miller : « Aycha, le véritable nom de cette beauté sans âge. cette âme perdue qui refuse de mourir avant le retour sur terre de son bien-aimé, occupe — du moins dans mon esprit — une position comparable à celle du soleil dans la galaxie des amants immortels, tous gratifiés du don maudit de l'immortelle beauté... »

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Jacques FINNÉ, Aycha ou un érotisme fantastique, pages 5 à 11, préface Critiques des autres éditions ou de la série

J.-B. Baronian vient d'inclure dans la Bibliothèque Marabout, sous le numéro 479, la suite de She, qui figurait déjà au catalogue des éditions Gérard depuis quelques années (n° 337). Il me serait difficile de parler plus et mieux de ces classiques de la littérature fantastique anglaise (1887 et 1905 respectivement) que Francis Lacassin dans sa magistrale postface à She et son article sur l'auteur dans Fiction n° 144, et que Jacques Finne dans sa préface à Aycha. Aussi me contenterai-je de présenter brièvement ces ouvrages, à seule fin d'inciter à les lire ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Dans She. le jeune Anglais Léo Vincey découvre avec son tuteur Holly une mystérieuse et belle reine-prêtresse, Ayesha, dans une antique cité au cœur de l'Afrique, Kôr. Dotée d'immortalité, elle a assassiné un lointain ancêtre de Léo, Kallikratès, parce qu'il refusait de quitter pour elle la princesse égyptienne Amenartas. Les descendants de cette dernière se transmettent de siècle en siècle une mission de vengeance. Mais, enfin capable de la remplir, Léo partage au contraire l'amour d'Elle, qui vient pourtant encore de montrer sa cruauté en faisant périr la jeune indigène qui l'a épousé, Ustane. Le châtiment sera donc surhumain : Elle se plonge dans le feu de vie qui lui a permis d'attendre 2000 ans le retour de Kallikratès (réincarné dans son descendant) afin qu'il suive son exemple et partage son immortalité, mais l'effet est cette fois inverse, et Elle vieillit en un instant et meurt horriblement rabougrie. Dans Aycha (transcription francisée d'« Ayesha »), Léo et Holly recherchent Elle (qui en mourant a promis de revenir) sur une montagne inaccessible du Tibet dont ils ont eu la vision, et où Elle est prêtresse d'Isis et du feu. Là encore, aux épreuves physiques, s'ajoute pour retarder l'union la rivalité d'une autre femme, la Khania Atené ; et cette fois. Elle n'est pas la plus belle, tant s'en faut, car elle cache sous ses voiles l'affreuse décrépitude de la fin d'Elle ; mais l'amour de Léo s'est sublimé ; il en est récompensé, car Aycha est presque aussitôt transfigurée ; il insiste alors pour être aussi uni à elle charnellement, malgré les mises en garde, et son baiser le tue. Ce serait certes mentir de prétendre qu'à l'instar de leur toujours jeune héroïne ces romans n'ont pas pris une ride : à côté d'un exotisme fascinant, de visions fulgurantes et fuligineuses, d'une sensualité vibrante, d'aphorismes imagés et vigoureusement frappés, on y trouve des longueurs, des répétitions, de la grandiloquence, du moralisme et des rationalisations intempestives (c'est-à-dire de constants efforts pour réconcilier le fantastique avec le rationalisme — la magie n'est qu'une connaissance plus approfondie des lois de la nature, nous répète-t-on sans jamais le démontrer — l'érotisme avec la morale — nécessité de l'expiation, sublimation de la beauté charnelle par la splendeur de l'âme — , les doctrines hétérodoxes avec la révélation chrétienne — Osiris et Set sont assimilés au Bien et au Mal, et Isis à la Nature). Et les défauts s'accusent dans le deuxième ouvrage, qui n'a pas la spontanéité du premier, mais en applique les recettes, et du coup systématise à l'excès, notamment pour les réincarnations (l'idée que Holly n'est autre que l'ermite Noot, initiateur d'Aycha aux mystères du Feu de Vie, est tout à fait forcée) et pour l'enchaînement des fautes et des expiations, ainsi que des épreuves qui forment explicitement un itinéraire initiatique. Mais il serait injuste d'admirer certaines œuvres plus modernes de facture sans reconnaître tout ce qu'elles doivent au respectable chevalier de l'Empire britannique qui leur a frayé la voie. C'est ainsi qu'on retrouve le thème de l'immortalité dans le cadre des vallées inaccessibles de l'Himalaya dans Lost Horizon de James Hilton : l'extrême vieillissement de celle qui avait si longtemps gardé jeunesse et beauté y est mis en relief à la dernière page 1, et dans le film Shangri-la qu'il en a tiré, Frank Capra lui a donné une expression visuelle particulièrement frappante, imité à son tour par Robert Day dans La Déesse de feu, film tiré en 1964 de She 2. Francis Lacassin, spécialiste de Tarzan, montre comment Edgar Rice Burroughs a brodé inlassablement sur le thème des merveilleuses cités perdues et des reines et prêtresses belles et implacables. Assez curieusement, il défend au contraire Pierre Benoît (en désaccord sur ce point avec Jacques Finne) de devoir son grand succès, l'Atlantide (1919), à Rider Haggard : il est pourtant évident qu' « Anthinéa » (sic) est sœur d'Ayesha ; peut-être même le fameux tic des héroïnes au nom en A est-il dû à Ayesha/Aycha, Amenartas et Atené. Tic, ai-je dit : il y a peut-être là quelque chose de plus profond, un symbole simple de l'éternel féminin. Chez Rider Haggard, en tout cas, c'est bien la soif d'un amour absolu qui est au cœur de l'œuvre, réconciliant mysticisme et érotisme, et triomphant de la prudente respectabilité victorienne. Il faut non seulement que son objet soit parfait (Aycha est dotée d'une immense sagesse, d'une puissance formidable, et d'une beauté qui éclipse toute autre et qu'elle doit voiler à la multitude qui ne pourrait la supporter), mais aussi que l'union, le choix mutuel, n'ait rien de contingent, mais ait une justification transcendante : d'où le recours à la réincarnation et aux diverses formes de prédestination (prophéties, rêves prémonitoires, histoire cyclique — p. 81 -, ordre éternel par delà les incidents temporels — pp. 180 et 208 -. règne de la destinée — p. 233). Enfin, cet amour absolu se veut à l'abri des atteintes du temps et, pour pérenniser la jeunesse et la beauté qui en semblent les attributs indispensables, il a recours au bain dans le feu, à la fois destructeur et source de vie (rite séculaire : car déjà la mythologie grecque nous montrait Déméter posant dans le foyer, pour le défendre de la vieillesse et de la mort, Démophoon, enfant de ses hôtes Métanire et Céléos). Cependant, cette libido sublimée, si elle engendre de très belles envolées romantiques, est de toute évidence fourvoyée, et en définitive condamnée à l'échec. Tout d'abord, bien sûr, il est peu réaliste d'imaginer qu'elle trouve un objet digne d'elle : Rider Haggard avoue à plusieurs reprises (et à mon sens il a tort, car le rêve et le poème ne gagnent rien à être mesurés à l'aune du quotidien), et une fois même par la bouche d'Aycha que sa perfection n'est peut-être qu'illusion : « Qui sait si mon visage n'est pas comme le façonne ton cœur, ou comme ma volonté le représente à la vue et à la fantaisie de ceux qui le contemplent ? » (p. 212). Ensuite, la nature même de ce sentiment est ambiguë l'amante quasi divine 3 est du même coup un peu trop mère en même temps ; au Tibet Elle a le titre de « Mère de la Montagne », et son attitude à l'égard de Léo est souvent protectrice et autoritaire, ce dont lui-même s'irrite parfois (« il lui demanda solennellement s'il était un enfant au maillot », p. 190) ; tout ceci symbolisé par la statue du temple de Hes, représentant « l'Humanité sauvée par le Divin » sous la forme « d'un enfant effrayé dans les bras de sa mère » (p. 137). Enfin, conséquence des traits précédents, une telle adoration est incompatible avec l'union charnelle : après le véritable itinéraire initiatique 4 que constituent la quête et les fiançailles 5, il est totalement impossible de concevoir une vie conjugale aussi exaltée ; du contact entre l'idéal et la réalité, l'un ou l'autre doit périr : c'est ce que symbolise dans She l'enlaidissement et le trépas de l'adorable immortelle sur le point de s'unir à Léo, et dans Aycha la mort de Léo au premier baiser de celle qu'il désire depuis si longtemps. Le feu, qui est l'image centrale des deux livres (dans un cadre d'eau dans le premier, de glace dans le second, qui ne le rend que plus vif par contraste) est aussi le symbole capital qui réunit la mort et l'amour : « Un papillon de nuit ne peut se déprendre de la lumière qui va le consumer », écrit l'auteur dans She (p. 212), et dans Aycha : « La mort est la demeure de l'amour » ,(p. 244). Et la quête philosophique qui se confond, on l'a vu, avec la quête érotique, aboutit au même anéantissement : « C'est bien dans la seule mort qu'on rencontre la Vérité » (She, p. 233). Le fantastique tragique de Rider Haggard débouche donc sur l'absurde d'une lutte qu'on ne peut s'empêcher d'entreprendre tout en la sachant d'avance vouée à l'échec, et de recommencer sans cesse par le jeu de la réincarnation et de la fatalité. C'est donc un feu sombre, à l'instar du « soleil noir », qui baigne cette œuvre.. à moins que, de consumation en consumation 6, il ne finisse par purifier et transmuter 7, et permette ainsi l'impossible union de l'homme de chair à l'idéale beauté, de l'humain à la divinité, du réel à la vérité. Notes : 1. « Elle était plus que vieille ; plus vieille que n'importe qui que j'aie jamais vu. » Les Horizons perdus, « J'ai Lu », n° 99. p. 311. George W. BARLOW Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

La Déesse des sables , 1968, Cliff Owen |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |