|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

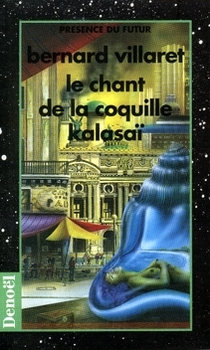

Le Chant de la coquille Kalasaï

Bernard VILLARET Illustration de MANDY & Marc MOSNIER DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 170 n° 170  Dépôt légal : mai 1996 Roman, 320 pages, catégorie / prix : 3 ISBN : 2-207-50170-1 Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Pour le jeune ethnologue Melville Salvage et sa femme Karen, immigrés sur Kalasaï, une planète qui n'est qu'un immense lagon parsemé d'îles et dont la population humanoïde semble avoir un sens inné du bonheur, la vie a des couleurs de paradis. Jusqu'au jour où des bruits de guerre venant de la Terre commencent à troubler les esprits. Est-il encore possible de croire au pacifisme prêché par les missionnaires chrétiens ? Les Kalasaïens se détournent peu à peu des hommes, certains décident même de former un mouvement de contestation... Est-ce la fin de l'utopie pour les immigrés terriens, pour tous ces hommes de bonne volonté venus chercher la paix dans cet éden qu'était naguère Kalasaï ? L'auteur Bernard Villaret a parcouru le monde pendant des années et publié de nombreux livres de voyages — en particulier sur le Mexique, le Pérou et les îles de PoIynesie, où il a longtemps résidé — avant d'entreprendre de nouveaux périples par le biais de la S.-F. Depuis 1970, il a écrit dans cette veine six romans dont l'inspiration renoue avec celle des Barjavel, des Wul et autres artisans d'une S.-F. française inventive, poétique, servie par un plaisir de conter communicatif. Critiques des autres éditions ou de la série

En plus des excellents ouvrages publiés par Gérard Klein, Tunnel et le Temps incertain, et de l'abondante vague mensuelle du FLEUVE NOIR, où Denis Philippe se fait un devoir de trier régulièrement le moins mauvais du très mauvais (il y a même parfois, ô divine surprise, de l'assez bon), deux gros romans français ont vu le jour en 1973, l'un chez DENOEL, l'autre chez MARABOUT. Le point de départ de Bernard Villaret est un peu le même que celui de Ruellan dans Tunnel : le proche avenir de notre « civilisation de la perfection technique, de l'assassinat de la nature et du morne ennui urbain » (p. 46). Même surpopulation, même gigantesques dépôts d'immondices, même technocratie conservatrice, même abrutissement par la « tridim » à vingt « cadènes » et la drogue, même mort de la pensée libre : « Le progrès, c'est l'opium du peuple » (p. 52). Mais ici, la révolte de la jeunesse et sa répression brutale restent à l'état de velléité : « Les adolescents désœuvrés et sans idéal souhaiteraient des bagarres retentissantes et même une nouvelle révolution » (p. 204). D'ailleurs, Villaret ne réussit pas à nous faire sentir avec autant de force que Ruellan que cette société est insupportable, et, à part la trouvaille du début sur l'Ipéku (Impôt Progressif Quotidien : quiconque faillit à l'acquitter voit son « alvéole » se transformer en cellule privée de tout, jusqu'à ce que la générosité d'un parent ou d'un ami l'en délivre), sa condamnation reste bien abstraite. Ensuite, les chemins divergent : Ruellan nous faisait parcourir les sept cercles de l'enfer, avec son nouvel Orphée chargé d'une Eurydice vivante mais inerte ; des limbes, Villaret nous emmène au paradis, avec son jeune couple, Melville et Karen, au nom significatif : Salvage, à la fois « sauvetage » et « sauvage » ; de fait, ils cherchent le salut sur une planète primitive dont une coquille magique leur a murmuré les charmes et le nom : Kalasaï, qui sonne d'abord comme « taa laa saa » (p. 30), c'est-à-dire « thalassa » (cri des soldats grecs de l'Anabase lorsqu'ils revoient enfin la mer). Car Kalasaï est une planète marine semée de quelques îles, dont les habitants sont très près de la mer aussi, puisque issus de protobatraciens, de même d'ailleurs que la plupart des animaux, grenouilles-baleines, grenouilles-cochons, etc. Malgré quelques traits étrangers, d'ailleurs en régression (peau verte, six doigts palmés, poche marsupiale, tendance à la bouffissure), ces Kalasaïa sont très humains, et Villaret s'est largement inspiré pour les peindre de ses longs et fréquents séjours à Tahiti et dans les îles du Pacifique, pour les mœurs et même pour la langue (« Altaï toku », p. 109). Contraire absolu de « Pari » où « les gens perdaient leur vie en croyant la gagner », c'est un Eden : « Ces gens ne connaissaient ni les dernières inventions du progrès, ni les angoisses et la mauvaise conscience des Terriens civilisés. Mais en contrepartie ils possédaient un trésor que l'univers entier pouvait leur envier : le bonheur, et cela dans le plus beau paysage de la galaxie » (p. 207). Rien n'y manque, pas même les amours exotiques (chapitre XIV notamment). Malheureusement le ver est dans le fruit. Ce sont d'abord lesdites amours qui s'avèrent décevantes : « Je ne puis comprendre comment la petite Fly a pu à la fois être l'adorable fille au sourire aimant et la mégère hystérique qui m'a rendu la vie impossible », écrit dans son journal (ch. XV) Melville qui a payé bien cher son infidélité à Karen retenue sur Terre par une guerre, et ce que cette dernière à son retour appelle avec indulgence ses « étonnants progrès dans la connaissance de la psychologie féminine locale » (p. 250). C'est ensuite la ruine du paradis par sa démocratisation, il était difficile d'imaginer que les Salvage pourraient rester longtemps les seuls Terriens à en profiter, et c'est Melville lui-même qui, par sa thèse d'ethnosociologie, polarise sur Kalasaï les désirs d'évasion des foules et les appétits de profit des marchands de loisirs ; les indigènes, jusqu'alors insouciants et naturels, deviennent « soucieux, tendus, irascibles et envieux du voisin » (p. 275) en cultivant le touriste ; comme les visiteurs ont du mal à se faire aux vrais produits locaux, on fabrique du folklore et on se vend soi-même : « La planète Kalasaï se conduit comme une putain » (p. 277). Autrement dit, au 29e siècle, l'« homo economicus occidentalis », ne trouvant plus sur Terre de lieux vierges où porter sa corruption sous couleur de la fuir, va en infecter les planètes lointaines ; ce qu'un neveu de la reine Faïa exprime dès la page 114 par une belle comparaison entre les Terriens et « certains primitifs d'autrefois » qui « lorsque leur case était trop sale et vermoulue ne la réparaient pas mais en construisaient une autre à bonne distance ». Seulement, ce contestataire est présenté sans la moindre sympathie (son nom de Hurlur suffit déjà à l'étiqueter comme... hurluberlu), non plus que les deux politiciens Kalasaïa qui monnaient ses prophéties en agitation nationaliste et anticolonialiste, présentés l'un comme un bouffon, l'autre comme un arriviste ; ainsi, Villaret, bien que conscient de notre « talent tout spécial pour abîmer les grandes et belles choses » (p. 303), n'a que haine et mépris pour ceux qui voudraient nous en empêcher : gageons qu'il a grenouillé du côté des Réformateurs plutôt que des autonomistes ! Et de même, tout en clamant que les indigènes ont su conserver une vie plus agréable et plus saine, il attribue la responsabilité de l'échec des amours interraciaux à l'obstination de la Kalasaïa à ne pas reconnaître... la supériorité de son amant « civilisé » : « Il faudrait que la femme fasse fi de son orgueil racial » ( !) « ... pour tenter de se mettre au niveau de l'étranger... (mais) elle essaiera (plutôt) de l'abaisser jusqu'à elle » (p. 239). Chauvinisme mâle et chauvinisme tout court sont les deux œillères qui empêchent l'auteur d'aller jusqu'au bout de la logique de son œuvre : et du coup, il hésite perpétuellement entre le ton dramatique et un comique superficiel : appeler Carlos Frick-Dupont le résident qui livre Kalasaï aux entreprises du Club Galactique évite de se poser trop de questions sur la légitimité du protectorat et ses liens avec le... fric ; parler du pape Donald VI et du concile de Novossibirsk évite de s'interroger sur la possibilité et la valeur de son Eglise syncrétiste, et de se demander pourquoi il a fallu un siècle pour qu'on « octroie une âme » aux Kalasaïa ; on peut passer très vite sur l'unification du pouvoir terrestre en l'attribuant au « Social-Empereur Quartz 1er » etc. Il ne s'agit pas de condamner la caricature, ni de la bannir de la science-fiction (un Sladek a amplement prouvé qu'elle y avait sa place), mais seulement de déplorer un mélange des genres qui aboutit à leur neutralisation réciproque. Le livre se termine d'ailleurs par une pirouette (les Salvage expulsés de Kalasaï partent pour une planète dont les autochtones, dépourvus de système redresseur cérébral, sont reconnaissants aux Terriens de leur procurer « des verres correcteurs leur permettant enfin de contempler leur monde à l'endroit » !) typique de cette évasion dans la bouffonnerie. Bref, dans un domaine qui est l'ethno-fiction plus que la science-fiction, un auteur qui, malgré sa connaissance des terres lointaines, ne va pas loin ; un ouvrage qui, malgré sa longueur, ne fait pas le poids. Si Kalasaï, c'est Tahiti transposé dans l'océan Galactique, on peut dire que la jungle de la planète Morélie, le Matako, où se déroule la majeure (et la meilleure) partie du roman de Landry Mérillac, est l'homologue interplanétaire de la forêt amazonienne. C'est que, dans son « archipel humain », chaque planète est comme une île, avec son climat, sa végétation, ses mœurs : à côté de la planète-jungle, la planète-désert (« Morélie, voyez-vous, c'est le contraire d'Aride ; c'est l'excès de vie contre lequel l'homme est désarmé », p. 180) ; à côté de la planète déchirée entre des clans belliqueux comme l'Ecosse des Stuarts — Melekel — la planète qui domine les autres par sa technologie comme l'Angleterre de Victoria — Dotrill. Convention assez peu réaliste, mais qui a bien réussi à Frank Herbert dans Dune, et qui se justifie ici, au moins en ce qui concerne l'homogénéité des habitants, par le fait que chaque planète a été peuplée par un astronef différent, parti de la Terre au 21e siècle dans le cadre du Plan de Survivance. Comme Villaret, malgré un certain penchant sentimental pour la vie naturelle et heureuse du royaume de Dilone au milieu de la jungle morélienne, Mérillac ne met finalement pas en question la supériorité de la civilisation scientifique : sur le plan individuel, au paradis dilonien, malgré l'amour de la jolie souveraine Jwana, Christian Cazotte, l'un des héros principaux, finit par s'ennuyer ; et, sur le plan politique, c'est toujours « le monde le plus évolué technologiquement » (p. 370) qui domine. Il n'est pas même évident que l'auteur condamne l'aboutissement extrême de la civilisation technologique chez les descendants d'un des équipages, les Cyborgs : pour s'adapter à la planète inhospitalière où ils ont abordé (p. 131), puis aux voyages interstellaires à grande vitesse, ces derniers, par des greffes d'organes cybernétiques, puis par des manipulations génétiques, ont laissé très loin derrière eux leurs origines humaines ; lorsqu'ils montrent à leurs lointains cousins de l'« archipel », leurs parents pauvres, comment les bébés cyborgs naissent en éprouvettes et comment seul leur cerveau est développé, leur corps atrophié devant être retranché chirurgicalement et remplacé par un corps de métal, il y a « un vaste mouvement de répulsion dans la foule des humains » (p. 333) : « Que leur reste-t-il d'humain ? » se demandent-ils ; mais la réponse est : « L'essentiel, sans doute, l'intelligence » ; et comme elle s'accompagne chez eux d'une extraordinaire longévité et d'une quasi-invulnérabilité, il n'est nullement question de rejeter l'héritage qu'ils proposent. Ainsi les humains qui, naguère encore, étaient pour leurs voyages entre les « sept soleils » à la merci des Spatiaux, peuvent maintenant dépasser ces derniers en accédant à la science des Cyborgs leurs maîtres ; mais les Cyborgs à leur tour reconnaissent l'existence de « peuples incomparablement plus savants qu'eux » (p. 318) : pyramide sans fin des êtres, qui renchérit sur le mythe des Grands Galactiques, puisque quiconque est dieu pour les uns a à son tour ses dieux. Corollairement, la structure du réel est en boîtes chinoises : « L'Univers... qui contient L'Archipel Humain, la Terre, la Voie Lactée, est un ensemble de galaxies, de la même façon qu'une galaxie est un ensemble d'univers. Et ce super-univers appartient lui aussi à un autre super-univers plus grand... Ainsi à l'infini » (p. 359). Et la structure du récit aussi est semblable : les plans des divers hommes — fanatiques Aridiens, agents du Conseil de Dotrill, aventuriers — qui convergent vers les monts Torrides pour surprendre les secrets des Spatiaux et élucider le mystère de la cité fantôme, ainsi que les plans des Spatiaux eux-mêmes, sont tous inclus dans le plan des Cyborgs, mais celui-ci à son tour leur est inspiré par un Apaisant pour contrecarrer les desseins de l'Etre Vorace. Ce dernier, en introduisant ses serviteurs dans l'univers en telle ou telle situation, y crée une tension qui le déchire en sous-univers divergents, dont les convulsions de douleur et de haine font ses délices. On retrouve là, à un niveau supérieur, les idées de nature religieuse qui avaient été démolies à un niveau inférieur (prophéties de Josef Kirkmeni et développement de la secte des Epargnés, les puritains d'Aride, notamment p. 174 sq.) : bien qu'ils soient présentés comme des créatures du même super-univers que nous, et donc dominés par le super-univers du degré suivant, les Apaisants et l'Etre Vorace ne sont-ils pas très proches de ce qu'on nomme dans la tradition judéo-chrétienne les anges et le démon ? Et Joël Rande et Yvia ne sont-ils pas appelés à rejouer dans l'autre sens le drame d'Adam et Eve, puisque après avoir affronté victorieusement l'Etre Vorace grâce à leur amour, et avoir ainsi sauvé l'humanité, ils reçoivent, nus et innocents, de l'Apaisant qu'ils appelaient Archis, la science du bien et du mal et une planète vierge où naîtra d'eux une race plus belle et plus humaine, capable de vaincre définitivement l'Etre Vorace ? Malheureusement, à la grandeur de ces conceptions ne correspond pas un traitement suffisamment vigoureux et rigoureux. Sur le plan psychologique, les personnages sont (comme leurs huit planètes d'origine) tout d'une pièce, et leur grand nombre ne fait que rendre leur simplisme plus flagrant, car, à part les trois ou quatre principaux, on s'y intéresse si peu qu'on les confond. Sur le plan cosmique, les phénomènes extraordinaires ne sont pas toujours expliqués avec suffisamment de clarté ; c'est le cas notamment des apparitions et disparitions de la cité qui se balance dans l'espace-temps, visiblement inspirées du Seesaw de Van Vogt (cf. FICTION n° 231 p. 165). Sur le plan moral, l'Apaisant est bien embarrassé pour concilier avec la bonté absolue de sa race les peurs et les tourments qu'a subis Yvia à cause de son plan (p. 362) — comme quoi, étant donné que l'intérêt dramatique ne peut aller sans un brin de sadisme, il est dangereux d'introduire en littérature des personnages trop parfaits, à la fois puissants et bons ! Sur le plan métaphysique enfin, la désincarnation de Joël Rande et son combat mental avec l'Etre Vorace (pp. 301 sq.) n'entraînent guère la conviction — mais est-il concevable que la mystique puisse trouver un langage adéquat, à plus forte raison quand il ne s'agit pas d'expérience mystique mais de mystique-fiction ? Au total donc, le livre de Mérillac, tout comme celui de Villaret, ne peut être qualifié d'important que si l'on confond, comme le fait l'auteur en son hexagonal (« une foule importante », p. 13 ; « importante en nombre », p. 116) importance avec quantité. George W. BARLOW Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112226 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |