|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

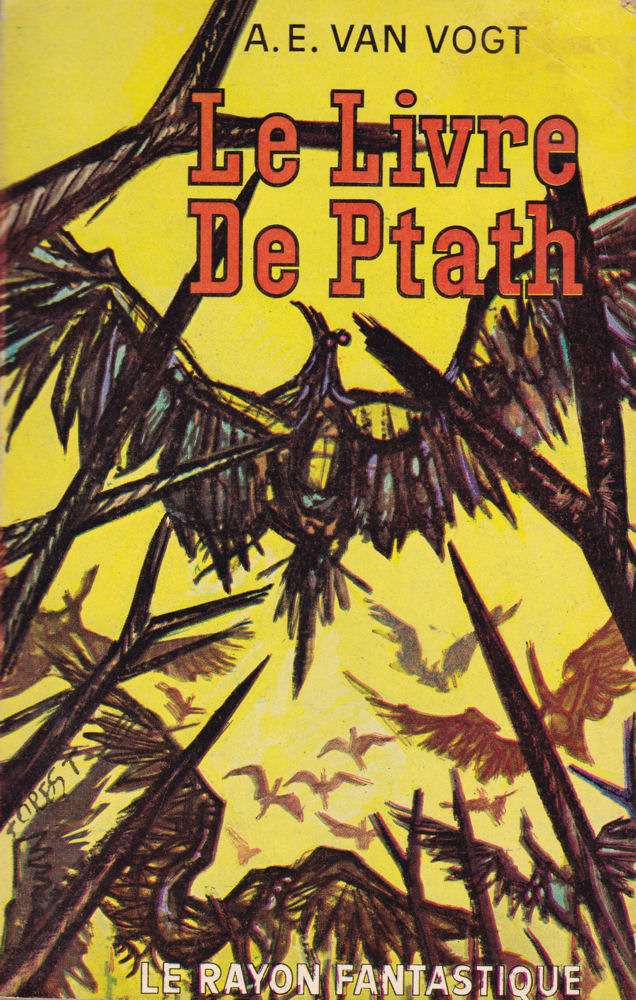

Le Livre de Ptath

Alfred Elton VAN VOGT Titre original : The Book of Ptath, 1947 Première parution : Reading, Pennsylvanie : Fantasy Press, 1947 ISFDB Traduction de Jean CATHELIN Illustration de Jean-Claude FOREST HACHETTE / GALLIMARD (Paris, France), coll. Le Rayon fantastique  n° 87 n° 87  Dépôt légal : 3ème trimestre 1961 Première édition Roman, 320 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,7 x 18,1 cm✅ Genre : Science-Fiction Éditeur : Hachette.

Quatrième de couverture

La Terre a changé. Tellement qu'elle pourrait être une autre planète. Et c'est là que se retrouve Peter Holroyd. Il était capitaine de l'armée américaine. Il a été tué. Pourtant, il vit !...

Il est Ptath, roi-dieu de Gonwonlane, tâtonnant dans l'incertitude d'une double personnalité.

En face de lui, se dresse la belle, ambitieuse, impitoyable Prêtresse Ineznia.

Enchaînée dans sa prison, la tendre et ravissante L'onee n'est qu'un pion dans la formidable partie engagée pour la domination de ce monde où tout est étrange...

Critiques

Amateurs de littérature, passez votre chemin. Ce livre s'adresse aux happy many, à ceux qui peuvent lire une phrase comme : « Tu ne pourras atteindre le capitole mystérieux et sans nom du Nushir de Nushirvan sans l'aide de la plus puissante armée qui ait jamais été », et déborder d'une joie qui ne doit rien à l'ironie. Nombreux sont encore les intellectuels qui méprisent Flash Gordon et ses commensaux. Le petit noyau de leurs admirateurs se recrute principalement chez les surréalistes et leurs héritiers, qui voient surtout dans la SF un département du bizarre ou, pour tout dire, une succursale du fantastique. Pour ceux-là, van Vogt n'est qu'un bon artisan, capable de créer des images souvent éclatantes, quelquefois singulières à force de mégalomanie (cf. dans « Ptath » le passage sur la 9430e de armée de Gonwonlane, très bel exemple de vertige arithmétique), mais assez classiques en somme, et fort incapables de s'évader du bric-à-brac des comics. On a fait tellement plus subtil depuis ! Au demeurant, rien ne se banalise plus vite que l'imaginaire, et un jour viendra bien où la SF du bon vieux temps, comme toute littérature au premier degré, n'intéressera plus que les sociologues et les enfants. « Ptath », bien sûr, c'est un peu tout cela, quelque chose comme l'« Astrée » ou l'« Amadis » de l'Amérique moderne. Les enfants y trouveront un catalyseur pour le sommeil, et les demoiselles pour la rêverie. Mais il y a mieux à tirer des contes, pour qui veut bien faire l'effort de les lire. Un certain Platon y cherchait l'inspiration philosophique. Rassurez-vous, je n'irai pas jusqu'à dire que van Vogt est notre Platon. Mais enfin, toutes proportions gardées, le principe est le même : les images se prolongent en symboles, les histoires en apologues, les situations en idées ; le plaisir de créer un monde imaginaire aboutit à une recherche de la vérité. « Il était Ptath. » Les fidèles de l'auteur ne manqueront pas de voir dans cette simple phrase (la première de l'ouvrage) l'avènement d'une nouvelle catégorie métaphysique, rivale de l'en-soi, du devenir, de l'être et de l'étant : celle de l'être-Ptath. L'affirmation se développe avec le fil de l'intrigue, devient à la page 100, par exemple : « Il était Ptath le trois fois grandissime, le seul et unique Ptath de Gonwonlane. » Mais l'essentiel reste bien cette inlassable répétition du verbe être, poussé comme un cri de guerre : tout le livre est en proie au sentiment vertigineux de l'existence de Ptath, unique, solitaire, monstrueuse, hors de toute justification, de toute raison et même de toute conscience – surtout de toute conscience. C'est là un sentiment bien van vogtien : on pense tout de suite à « La faune de l'espace », ou à cette impressionnante « Bucolique » publiée naguère dans « Fiction ». Le paradoxe est ici que le monstre a forme humaine, et qu'il se présente non comme un objet maléfique attaquant une civilisation de l'extérieur, mais comme un sujet de plein exercice, épicentre des conflits de cette même civilisation. La chose paraît d'abord incroyable, tant ce barbare est simple, élémentaire et massif. La force de Ptath est inimaginable et sa stupidité en proportion : dans les premières lignes, il va jusqu'à se demander si le sol sur lequel il marche fait partie de lui-même. Bête comme l'Everest, pourrait-on dire de lui – comme on l'a dit d'un autre Ptath. Notons que cette puissance et cette sottise se traduisent par un même débordement sur le monde extérieur, une même inconscience des limites qui le séparent du moi. La simplicité du personnage en souligne le symbolisme, qui est celui d'une enfance mythique et titanesque, à peine sortie des profondeurs de la Terre-origine et prête obscurément à s'épancher jusqu'aux limites ultimes de l'univers. Bien entendu, Ptath tombe tout droit dans un piège. Quelqu'un l'attendait. Même son arrivée sur terre était truquée. Le renversement est des plus dialectiques, au moins dans la forme : le monde extérieur, conçu tout d'abord comme une périphérie docile, s'individualise tout à coup et révèle le plus machiavélique des agresseurs ; l'inconscience se transforme en cauchemar : « Il n'y avait en lui aucune peur, aucune paralysie » simplement un grand étonnement et le sentiment de plus en plus grand de l'irréalité de la situation. Sans émotion aucune, la conviction lui vint qu'il rêvait ». La confiance primitive laisse place à l'angoisse moderne, le gros Zorl mue et devient Gilbert Gosseyn. Il ne s'agit d'ailleurs pas tout à fait d'une mutation : car il n'y a pas de communication possible entre les deux univers, et van Vogt le souligne en renonçant à imposer ce déchirement à un personnage aussi essentiel que Ptath. Il crée donc le personnage de Holroyd, dans le corps de qui s'est installée l'essence de Ptath, et qui néanmoins garde son individualité : Holroyd est un Américain du XXe siècle ; l'angoisse et l'acceptation placide et morne du cauchemar n'ont rien chez lui que de très vraisemblable. Mais Ptath est en lui, et ne tarde pas à se manifester, non pour annihiler la personnalité d'Holroyd – ce n'est pas le propos de l'auteur – mais pour lui insuffler une force inconnue d'elle auparavant. Le voilà donc « plein d'une formidable assurance », prêt aux entreprises les plus risquées et forçant la réussite par son dynamisme. Cette réussite prend Holroyd au dépourvu : « C'était magnifiquement joué, seulement voilà, ce n'était pas Holroyd qui avait donné la comédie, c'était Ptath qui avait pris le commandement. Non pas exactement Ptath lui-même, mais c'était la pensée d'être identique à Ptath qui lui avait valu cette superbe ». Il nous faut ici revenir sur notre impression première : rien n'est moins dialectique que ce livre. Il oppose, d'une façon un peu manichéenne, deux conceptions de l'humanité, l'humanité-Holroyd et l'humanité-Ptath, et ne cache pas laquelle fait figure de modèle pour l'autre : « c'était la pensée d'être identique à Ptath qui lui avait valu cette superbe. » Au cours du livre, Ptath est traîné de guet-apens en guet-apens, et assiste à la destruction successive des « sept charmes » mis en place pour assurer sa protection extérieure. Pourtant il ne cesse pas de recouvrer un à un ses pouvoirs, et il ne se trouve pas, au cours du livre, de circonstance capable de contrarier vraiment son ascension : car sa meilleure protection n'est pas à l'extérieur, elle est lui-même. Nous voilà revenus à l'être-Ptath. Le moment est venu de dire que Ptath, dans le livre, est présenté comme un dieu. Ou plus exactement comme un homme devenu dieu. Le mot ne recouvre ni escroquerie ni canular ; il doit être pris dans son sens plein : « Bien sûr, il le savait, le pouvoir divin n'était pas seulement un tour de passe-passe, il prenait son origine dans un des plus profonds, des plus permanents complexes émotionnels de l'homme. C'était un vieux, très vieux besoin qui précipitait les masses vers la dévotion et la soumission. Il y avait très longtemps, dans un lieu inconnu, un roi nommé Ptath avait été promu au rang de divinité originelle, et sa puissance devait dater du jour ou un vassal primitif s'était abjectement prosterné devant les larges pieds nus du premier grand-prêtre ». On croirait lire du Voltaire. Il y a pourtant une différence, et de taille : c'est que l'adoration fait de Ptath un vrai dieu. Peu importe comment le miracle s'opère : les problèmes scientifiques sont secondaires dans cette philosophiction, dont le ressort principal n'est pas l'intelligence, mais la volonté. Il est bien question de bâtons à prière, capables de recueillir l'énergie produite par la ferveur de chaque individu et de la transmettre au dieu. Mais ce n'est qu'une pirouette, ou plutôt un nouveau symbole ; car le dieu est présenté comme le dépositaire de la somme des forces produites par tous les hommes dans la prière, capable de convertir en énergie positive une énergie aussi négative que possible à l'origine : « La religion c'est la peur. La religion c'est l'étincelle qui jaillit lorsque l'individu est saisi par la peur de la mort ou du danger. C'est un sentiment intime qui prend naissance dans l'obscurité et l'incertitude ». Le symbole est clair : l'homme ne connaît pas sa force, puisqu'il s'épuise en vaines terreurs, et que la somme de ces seules terreurs, transformée en énergie positive, donne une énergie invincible à l'humanité en marche. Ptath est cette humanité en marche à qui tout devient possible. C'est si vrai qu'à la fin, après avoir essuyé nombre d'échecs, ce sont les angoisses de toutes les femmes du monde, terrifiées par la guerre, qui d'un seul coup lui restituent tous ses pouvoirs. Car l'humanité existe par les individus ; c'est en eux que réside, à l'état cellulaire, cette force monstrueuse qui s'épanouit dans le corps social. Une collectivité qui l'oublierait sombrerait dans le mépris et la folie, comme la déesse Ineznia, rivale de Ptath, qui commet allègrement les pires atrocités à l'encontre de ses sujets : « Sachez, ma chère, qu'une déesse doit être comme le vent, le vent qui transporte les odeurs de charogne aussi impartialement que le parfum des fleurs, sans que cela l'engage en rien. » Mais Ineznia sera vaincue, parce qu'elle est une fausse déesse, qu'elle ne catalyse pas réellement les énergies des hommes et ne songe qu'à les détruire. Si Ptath est finalement vainqueur, c'est qu'il a compris le danger et décidé de se rapprocher des hommes, d'écouter leurs prières, de participer à leurs angoisses : « C'était là ce qu'il voyait grandir à l'intérieur de lui-même : une impatience méprisante à l'égard de la nature humaine et de ses faiblesses, un mépris de cette race humaine dont vous, lui et moi sommes pourtant originaires. Et c'est précisément pour ne pas devenir ce dieu cruel qu'il a décidé d'aller s'incarner parmi les hommes dans l'histoire. » Nous avons affaire ici à une véritable sociogonie : la peur des individus crée la collectivité, qui est invincible, mais la collectivité est prise de folie et meurt si elle oublie que ce sont les individus qui la créent. Alors ceux-ci élisent de nouveaux dieux et le cycle recommence. Voilà bien des certitudes, et qui donnent à ce livre un calme impressionnant, plus adapté, au moins en apparence, à une religion révélée qu'à la philosophie rationaliste qui est en fait la sienne. Le rationaliste moderne est en général un savant ou un technicien, prudent et réservé, veillant à s'entourer du plus petit nombre possible de certitudes, et laissant généralement cette façon de penser qu'il redoute à des spiritualistes, à des mystiques ou à des littéraires de tout poil. Il faut un fou et un autodidacte comme van Vogt pour abattre les cloisons et rendre à un humanisme ami du doute sa pleine portée métaphysique. Tous les chapitres de la « Somme Théologique » de Saint Thomas d'Aquin se retrouvent dans son œuvre, utilisés à des fins peu chrétiennes. Sa psychologie rationnelle, c'est « Le monde des non-A », où le héros, faisant la barbe à celui qu'il a identifié comme son créateur, découvre un visage qui n'est autre que le sien : car le créateur de l'homme, c'est l'homme. Sa cosmologie rationnelle, ce sont « Les aventures de A », où le mystérieux joueur d'échecs cosmique se révèle être une machine qui arrêta, aux origines, le destin de notre univers, et qui était, déjà, l'œuvre d'êtres vivants : car le créateur du monde, c'est l'homme. La théologie rationnelle manquait à la construction : comment élaborer une théologie athée ? « Ptath » nous apporte la réponse. Les dieux existent effectivement, puisque l'homme le veut ; et ils ont des pouvoirs illimités, puisqu'il dispose d'une énergie illimitée. « The book of Ptath », pour l'homme de l'avenir, c'est vraiment « The good book ». Jacques GOIMARD Critiques des autres éditions ou de la série

Ptath est un dieu, qui reprend conscience après une longue absence. Amnésique, il sait cependant que Gonwonlane est son empire, et qu’il entend bien le récupérer. Pendant un temps, il a été Peter Holroyd, soldat américain décédé au combat lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi Ineznio, prince déchu de Gonwonlane. Las, un adversaire s’oppose à ses plans : Ineznia, une puissante déesse qui, par ses sortilèges, a enfermé L’onee, la compagne de Ptath. Dans ce monde, le pouvoir des dieux provient directement des prières : celles des femmes pour Ptath, celles des hommes pour Ineznia, qui a tenté d’abolir le culte de Ptath afin de l’affaiblir. Aidé des souvenirs de guerre de son incarnation Holroyd, le dieu va tenter de récupérer son trône, d’éviter les pièges tendus par Ineznia, et de sauver L’onee d’une mort annoncée… Écrit – une fois n’est pas coutume – d’un seul bloc, et publié comme tel dans les pages du tout dernier numéro d’Unknown (daté octobre 1943), Le Livre de Ptath constitue la seule incursion de van Vogt dans le domaine de la fantasy. À sa manière. D’une part, parce que c’est van Vogt ; d’autre part, parce que dans un futur aussi lointain – deux cents millions d’années, mine de rien –, SF et fantasy ont parfois tendance à se confondre (Jack Vance saura s’en souvenir pour sa « Terre lointaine », et Arthur C. Clarke pour sa fameuse « troisième loi »). À mi-chemin des deux genres, Le Livre de Ptath nous dépeint par trop petites touches une Terre peuplée de dizaines de milliards d’individus et dominée par des dieux mesquins. Van Vogt en profite pour donner une définition cinglante de la religion : « La religion, ce n’est pas […] l’adoration d’un quelconque dieu ou d’une quelconque déesse. La religion, c’est la peur. » Si le décor diffère, van Vogt ne change pour autant guère ses thématiques : on retrouve ici un personnage tenant du surhomme, habité par différentes consciences, en butte à des ennemis aussi puissants que lui. L’auteur nous plonge dans la psyché éclatée de Ptath, mais le style étique et la brièveté du texte échouent à faire saisir l’ampleur des batailles ou l’énormité des enjeux. Inventif et inutilement alambiqué, à la fois compendium des marottes de l’auteur et écart par rapport à sa production habituelle, Le Livre de Ptath reste une curiosité. Erwann PERCHOC

J'ai Lu poursuit son entreprise méthodique de réédition de l'œuvre de van Vogt, avec ces deux bons romans, parus le premier au « Rayon Fantastique » en 1961, le second au Fleuve Noir en 1963. Pour La guerre contre le Rull, c'est une nouvelle traduction intégrale due à Georges Gallet qui nous est offerte. Et à propos de J'ai Lu, avez-vous vu la campagne de publicité « personnalisée » lancée par cet éditeur pour sa série SF, avec messages signés du responsable de la sélection, Jacques Sadoul pour ne pas le nommer ? Ces textes, petits sommets de fatuité naïve et d'égomanie galopante, sont des morceaux d'anthologie à découper et à encadrer. Quand je pense qu'autrefois on accusait ce pauvre Klein d'être mégalomane ! Mais, a côté d'un cas pareil, c'est un vrai petit saint François d'Assise... (Allez, Sadoul, ne t'en fais pas : je parle de toi, c'est tout ce qui compte.) Serge BERTRAND |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |