|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Monde sans femmes

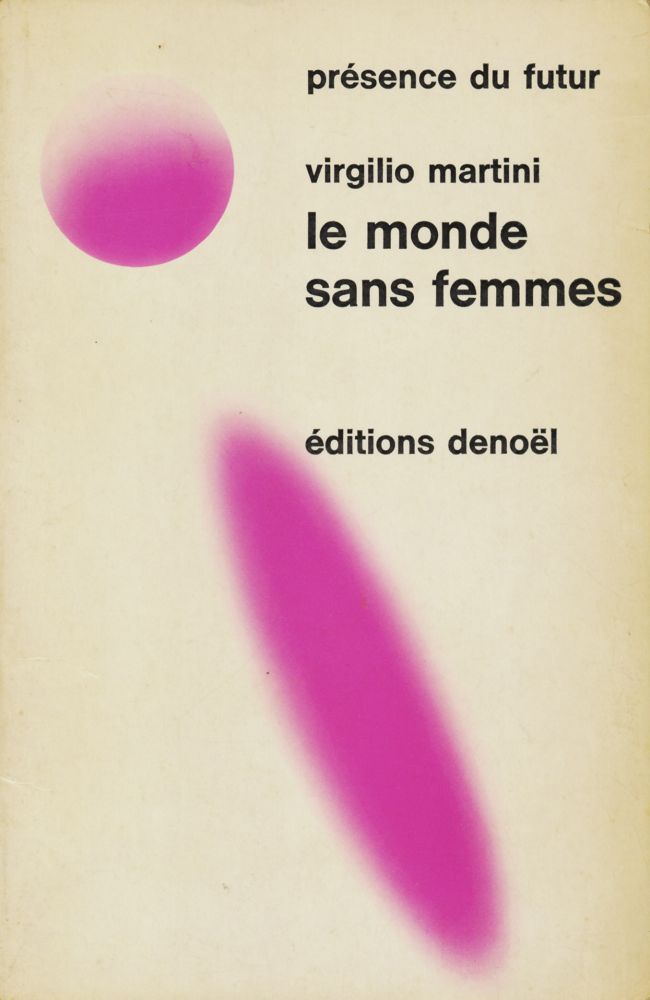

Virgilio MARTINI Titre original : Il mondo senza donne, 1969 ISFDB Traduction de Jean-Claude MANGEMATIN DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 129 n° 129  Dépôt légal : 4ème trimestre 1970 Première édition Roman, 192 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,6 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Critiques

Le monde sans femmes, de Virgilio Martini, est un curieux petit livre, dont la genèse et la carrière furent fantasques et fort troublées : l’auteur s’en explique complaisamment dans une longue préface, qui nous livre le secret de cette cuisine. Le roman fut commencé sur un bateau en 1933, achevé et publié en Équateur en 1935 ; interdit en Italie mussolinienne pour anti-fascisme, il fut ensuite deux fois saisi dans le même pays, mais après la guerre (à l’occasion de deux rééditions), et cette fois pour atteinte aux bonnes mœurs. On pourrait sourire de ces procès qui ne sont pas seulement d’intention, si de récentes saisies sur notre sol ne nous forçaient à lorgner du côté de notre poutre nationale. Quoi qu’il en soit, Le monde sans femmes (quelque peu rogné par l’auteur lui-même qui, selon ses dires, supprima « ce que certains auraient pu trouver immoral »), semble avoir eu une dernière édition en 1967. En somme, une bonne carrière… Le livre, qui n’est pas un roman mais plutôt un long récit (160 pages en gros caractères dans « Présence du Futur »), raconte une fin du monde peu banale : celle causée par l’extinction subite de toutes les femmes entre la puberté et la ménopause, au cours d’une brève épidémie de « fallopite » (causée par un microbe croisé, le spirobacicoque cynophage, qui s’attaque aux trompes de fallope), laquelle a été répandue sur la Terre par une association de pédérastes voulant débarrasser notre planète de cette engeance : les femmes… Les romans d’anticipation écrits dans les années 30 regorgent de fins du monde variées, mais on voit tout de suite que le but de Virgilio Martini n’a pas été de nous faire frémir, mais plutôt de nous faire rire tout en moralisant quelque peu. Je n’irai pas jusqu’à dire que son roman est swiftien, mais il se place en tous cas dans la lignée ubuesque de Jarry, voire du Concile d’amour de Panizza. C’est dire que l’humour « sacrilège » qu’il développe ne se gante pas de blanc, et que l’esprit qui le baigne plonge dans une réjouissante vulgarité. Certaines descriptions ont même, dans leur enchaînement dru d’adjectifs et de substantifs, quelque chose de rabelaisien. Ainsi ce ragoût sur les développements de la maladie, qui nous met l’eau à la bouche : « La deuxième phase de la fallopite était caractérisée par l’insomnie, des vertiges, des nausées, des coliques, des borborygmes très bruyants, et surtout, (…) par une céphalée, des arthralgies scapulo-humérales, des névralgies inter-costales, des crampes dans les mollets, asthénie, adynamie, dyspnée, hyper-pyrexies, hyperhydrose, anorexie, glossite et pollahiuries. » (p. 37 et 38). Quant à la vie sur la Terre uniquement peuplée d’hommes et de femmes octogénaires, puis nonagénaires (les ménopausées ayant échappé au microbe), elle est rendue à traits rapides et concis, que ne désavoueront ni les amateurs de La guerre des mouches, de Jacques Spitz, ni ceux de Le diable l’emporte de Barjavel, auquel le livre de Martini s’apparente en mineur. Les fanatismes religieux et les déviations politiques vont bon train sur cette Terre où prennent successivement le pouvoir un dictateur noir, puis blanc, puis un financier démocrate et juif. Certaines outrances, concernant les Noirs et les Juifs, pourraient d’ailleurs faire croire à un état d’esprit raciste chez l’auteur – mais je crois qu’il n’en est rien. Martini a simplement usé et abusé de réflexions archétypiques venant en droite ligne d’un fond de préjugés raciaux qu’il ne fait certainement pas siens. Ainsi, parlant du bureau d’un détective noir, il note : «…une pièce élégante sobrement meublée avec une natte, un téléphone, un poste de radio, un téléviseur, et vingt-huit noix de coco. » (p. 72). Quant à son Juif. Samuel Lewy, il se révèle être le sauveur de cette fin du monde qui se borna à faillir en être une : hypnotiseur ayant endormi sa fille Rebecca, alors âgée de onze ans au début de l’épidémie, il la réveille une fois le microbe vaincu, et en fait don à l’humanité, pour le plaisir – et pour perpétuer la race. En fait don… la loue, plutôt, dans un somptueux bordel new yorkais où elle est la seule pensionnaire : « On pouvait satisfaire quinze ou seize mille citoyens par an et gagner vingt-six millions de plus ». (p. 159). Et ainsi la Terre, menacée de sénilité puis de mort, peut repartir d’un bon membre, je veux dire d’un bon pied. Une Eve naît de Rebecca, suivie de dix-sept frères et sœurs qui formeront le noyau de l’humanité nouvelle. Rebecca peut enfin mourir, à trente-sept ans, en mettant au monde des triplés. Et on ira pleurer »…celle qui, pendant vingt-quatre ans, s’était prodiguée au monde, se donnant toute ou partie à un million deux cent trente-huit mille six cent soixante-dix-sept hommes…» (p 176). Ce qui n’empêche pas que : « Rebecca fut vénérée comme une vierge, pendant les millénaires ». (p. 177). Il ne reste plus à l’auteur, en quelques pages à vrai dire inutiles, de philosopher et de moraliser sur les hommes qui «…continuèrent à croire ou à faire croire qu’ils pensaient, travaillaient, s’enrichissaient, priaient, étudiaient, s’agitaient, et se massacraient pour la Patrie, pour la Civilisation, pour la Religion, pour l’Art ou pour la Science. » (p. 187 et dernière). Mais ce n’est pas cette pseudo-leçon qui nous intéresse. C’est cette bonne humeur paillarde et sans prétention que Virgilio Martini a semé au cours de ses pages, c’est son style de narration vif et taillé au burin (quelques lourdeurs font parfois grincer la traduction française), c’est son sens et son goût de l’énormité. En somme, c’est le sourire qu’il nous communique, et qui est le seul vrai sens dans lequel il faut s’engager dans son livre. Denis PHILIPPE |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112205 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |