|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Route étoilée

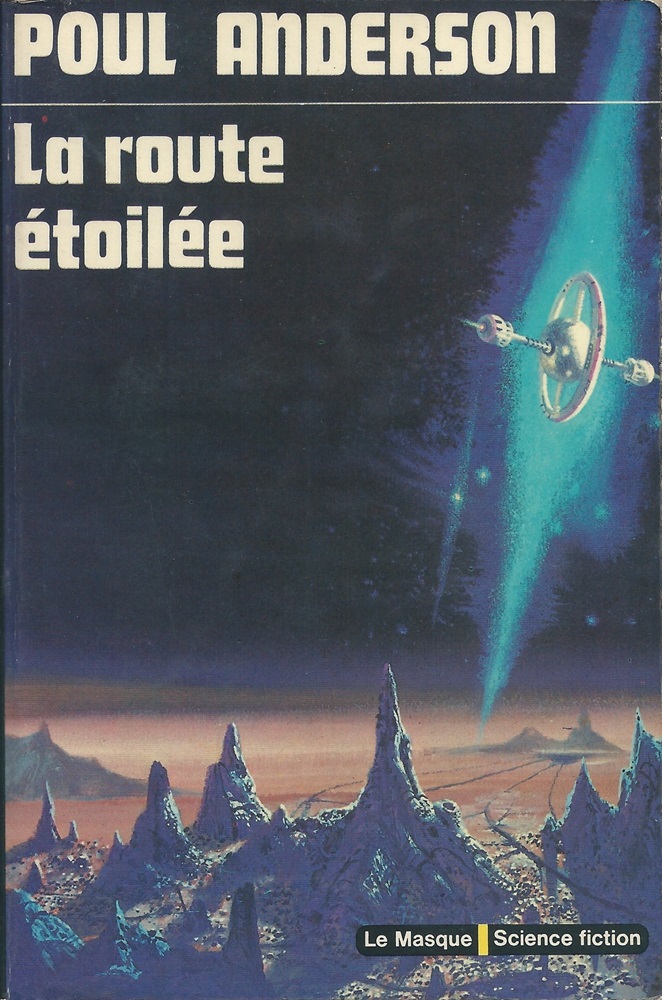

Poul ANDERSON Titre original : Star Ways / The Peregrine, 1956 Première parution : Avalon, 1956, sous le titre "Star Ways" ("The Peregrine" n'a été utilisé que pour les éditions Ace) ISFDB Traduction de Collin DELAVAUD Illustration de Richard POWERS LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIONS DU MASQUE (Paris, France), coll. Le Masque Science-Fiction  n° 5 n° 5  Dépôt légal : 1er semestre 1975 Roman, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-7024-0231-3 Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Le ciel était plein de machines aériennes qui profilaient leurs ovales brillants sur le bleu intense. Trevelyan laissa son pilotage automatique le guider dans l'intense circulation à quatre niveaux et alluma une cigarette. A cette époque la Terre et son atmosphère fourmillaient de mouvement. Peu de gens restaient en place ; comment l'eussent-ils fait, puisque par exemple, un individu pouvait parfaitement avoir son travail en Afrique, habiter (provisoirement sans doute) en Amérique du Sud, et projeter de passer ses vacances sur une plage arctique avec ses amis australiens et chinois ? Même les colons interstellaires, si primitifs qu'ils fussent, tendaient à se disperser sur toute l'étendue de leurs planètes.

Poul Anderson né en 1926, compte parmi les auteurs américains les plus prolifiques. Entre autres sagas il écrivit La patrouille du temps et Les aventures de Flandry, un James Bond galactique. La route étoilée appartient à un autre cycle : celui des marchands qui assurent les communications entre les divers systèmes et dont la guilde s'oppose souvent aux divers gouvernements, (Jacques Van Herp.)

Critiques des autres éditions ou de la série

Ce n'est pas sans frayeur que nous voyons tomber, jour après jour, de nos ordinateurs intergalactiques la liste des rééditions, des nouveautés, des collections toutes jeunes. Puisqu'on ne me demande pas mon avis, je vous le donne : voilà une époque révolue, où l'amateur pouvait avoir le petit plaisir d'évoluer en marge des courants littéraires établis et de la politique de l'édition capitaliste. Il va falloir chercher ailleurs les sensations sensuelles du marginalisme. Nous voilà comblés, ô combien, nous voilà submergés comme dans nos rêves les plus fous, et ce n'est pas loin maintenant du cauchemar ! 1974 : un domaine de plus nous échappe, annexé par le Système-Marchand, fouillé, labouré, rentabilisé, le mot est lâché. Il ne reste que le plaisir de voir reparaître quelques titres célèbres quasi mythiques, les premiers « Rayon Fantastique », les vieux français, les Américains de l'Age d'Or. Dans la lignée de La guerre contre le Rull (cf. Fiction 242), voici aujourd'hui un livre qui lui ressemble fort par le ton, voire l'idéologie : La route étoilée de Poul Anderson, initialement paru chez Spoutnik (euh ! pardon : Satellite) en 1959. Le rappel de van Vogt situe d'emblée le texte : mais Anderson écrit mieux. Ici, pas de failles dans l'intrigue — ça vient sans doute qu'elle est plus simple, mais ça vaut mieux qu'une complexité qui dépasse même son auteur ! Un space-opera classique, donc cosmos infini, mille planètes vierges, grands empires galactiques, races extraterrestres variables. De temps en temps, c'est doux de s'y replonger, mais ça dépend de l'état d'esprit du moment. Le récit, dans la première moitié de l'ouvrage, fait penser, parfois aux dizaines de Fleuve Noir identiques que j'ai ingurgité. Ce n'est pas un compliment. Mais un Fleuve de la bonne veine, à l'écriture aisée, au scénario solide, à la psychologie pas très fouillée, mais vraisemblable. Ça rachète le début, largement. Et puis dans la seconde moitié, La route étoilée s'étoile vraiment, le récit enfle pour nous ouvrir une porte sur l'univers entier, il prend le ton épique, et donne à Anderson l'occasion de parler de plusieurs choses très philosophiques, moi j'appelle ça de l'idéologie. Finalement ce texte est significatif du passage de space-opera simple à la SF à problèmes, qui ne se contente plus de distraire, (voir à ce sujet la bonne analyse de Gattegno dans son « Que sais-je ? ») mais cherche à faire penser. L'histoire est vite devinée, si l'on décrit les forces en présence : l'Union Galactique, c'est le domaine des humains. En marge, le peuple des Nomades qui reprennent à leur compte l'individualisme des anciens pirates, ou vikkings. (Avec, en plus, l'attrait que ça peut avoir pour des lecteurs déjà intégrés qui s'identifient aux vagabonds, eux qui sont prisonniers de leur bureaucratie, de leur usine, etc...) Et enfin, loin devant, un peuple X, non-humain, qu'il faudra découvrir, tester, vaincre au besoin. C'est un canevas simple, mais efficace. Van Vogt se greffe bien là-dessus ; les auteurs veulent décrire le choc de deux civilisations fondamentalement différentes. On sait que Poul Anderson est un écrivain de droite. J'ai donc été étonné par son message qui crispe et révolte beaucoup moins que celui du Rull van vogtien. Il sera ici question de conquête, mais sans lourds appareils militaires, sans esclavage, sans racisme, bref sans le fascisme répugnant de la conquête guerrière vantée à grand renfort de bonne conscience par le Rull de service et ses amis. Vous me direz, s'il y a conquête, le résultat et la morale sont identiques. Comme je vous voyais venir, j'ai préparé une belle réponse : « Oui, mais conquête pacifique, ou plutôt lente intégration à double sens où perce une compréhension mutuelle des races. » Ça vous va ? Et avec une citation pour étayer le tout : « Il ne haïssait point les Aloriens ; au contraire il les appréciait de plus en plus. Si leurs réalisations disparaissaient du monde, celui-ci en serait partiellement obscurci. » (p. 220). Dans cette lutte d'influence, le sang ne coule qu'une fois, c'est déjà trop, mais préférable aux bains d'hémoglobine que les autres militaristes de la SF vantent en tridim. Et les responsables en état de légitime défense, sont conscients que « c'est mal. Ils n'auraient pas dû mourir d'une telle mort ». (248). Ceci nous révèle, toutes proportions gardées bien sûr, un Anderson pacifiste et humaniste. D'aucuns diront que c'est encore plus dangereux, je ne les contredirai pas, loin de là. Mais à nous d'en voir les risques, de les dénoncer. A la conquête par le fusil-laser et la bombe atomique de poche proposée par van Vogt, Anderson substitue une base d'ouverture réciproque. C'est que le Cosmos est grand, il y a bien de la place pour tout le monde ! Cette confrontation de deux races profondément différentes ramène à en décrire les fondements politiques, sociaux, spirituels. De là vient tout l'intérêt du livre. Du coup, Anderson se sépare d'un van Vogt qui, lui ne cherche pas à comprendre, tire d'abord et s'explique ensuite. Anderson ne se laisse pas, cette fois-ci, emporter par ses instincts belliqueux. Il oublie son arme dans sa poche jusqu'à son prochain livre. Le voilà donc qui se détourne de van Vogt et se rapproche pour un temps de Simak, celui de A chacun ses dieux (Denoël, cf. Fiction 230). C'était à prévoir, puisque tous les humanismes se ressemblent. Comme dans Simak (et c'est le contraire qu'il faudrait dire, puisque le livre d'Anderson est largement antérieur à celui de Simak) l'auteur oppose deux conceptions de la vie : un extraterrestre explique aux humains : « Disons que la base de votre civilisation est mécanique, et celle de la nôtre, biologique. Ou encore que vous cherchez à dominer les choses, alors que nous souhaitons seulement de vivre comme une partie d'elles. » (p. 197). Ce sont des propos qui font écho à ceux de l'Ezwal qui vivait en accord total avec son environnement avant d'être planifié par les hommes de main de van Vogt, écho aussi aux volontés des derniers habitants de la Terre chez Simak, et des tribus indiennes qui recommencent à vivre en contact étroit avec le milieu naturel. Les idées sont identiques : la civilisation des extraterrestres décrits par Anderson « était d'ordre apollinien, c'est-à-dire harmonieuse, équilibrée et adaptée à son milieu » (p. 216). Les expressions elles-mêmes se ressemblent. Quand on aura trouvé chez Anderson et Simak le même épisode des arbres qui chantent, de la musique, de la nature au sens propre du terme, on se dira que Simak a lu et profité des leçons du livre d'Anderson. En tout cas, tous les deux s'en tirent bien : tableaux colorés et détaillés chez Simak, pleins d'humour aussi (qui manque à Anderson, c'est vrai) et magnifiques passages dans La route étoilée qui décrivent le ballet des saisons et des femmes extraterrestres, en un grand spectacle poétique et symbolique (les rythmes de la nature retrouvés par les rythmes de la danse, c'est l'art le plus panthéiste qui soit). De même, ce thème de l'arbre vivant révèle ici d'étranges rapports avec Les maisons d'Iszm de Vance (Albin Michel). Il semble, cette fois, qu'Anderson se soit appuyé sur un texte paru avant le sien puisque le roman de Vance date de 1954. C'est gai de voir tous ces livres se mêler, modifier des thèmes-leitmotiv qui reviennent à quelques années d'intervalle... Les rapports ici sont évidents, puisque les maisons Aloriennes sont elles aussi des arbres vivants qui fournissent tout à leurs habitants vivant une sorte de symbiose. Et là, un petit tour par Vénus et l'arbre-maison que visite Gosseyn, dans Les joueurs du A, nous permettra de souligner la complexité et les prolongements de ce thème. Sur un autre plan, ces symphonies forestières amènent une réflexion intéressante chez l'un des personnages : « On avait vu la vie et sa lutte et sa mort. L'immense réalité. Que demander de plus ? » (p. 214) De quoi faire réfléchir les tenants de l'art technologique, qui se masturbent avec des tonnes de plastique, de superstructures d'aluminium, d'ordinateurs musicaux, ceux qui n'imaginent plus l'expression artistique sans l'appareillage musclé des sciences et techniques. Ils ont pris le chemin du suicide de l'esprit par l'esprit. Loin des machines complexes de l'art moderne, il est utile que des voix prennent la défense de la simplicité naturelle en art, et c'est rare en SF il faut le souligner quand on peut : utile aussi que ça vienne de l'une des SF qui dépendent le plus de la science : le space-opera classique, inconcevable sans ordinateur et big fusées. Le souffle de la nature était déjà en germe il y a 20 ans, il est temps qu'il se développe, s'amplifie, fasse des adeptes : après Simak, c'est à Villaret que je pense (ses deux romans chez Denoël). Au passage, un coup de chapeau à l'Andrevon du Temps des grandes chasses (Denoël) qui a senti la nature de la même façon, même si son roman est dualiste jusqu'à la schématisation. En tout cas, Anderson, après nous avoir bien montré et vanté cette civilisation naturelle, au point de nous faire rêver d'une SF écologique, nous fait retomber de haut. Aux toutes dernières pages du livre, le pavé : « Le monde est ce qu'il est, c'est en lui et avec lui qu'il nous faut vivre, et non pas avec le monde de notre idéal » (p. 222). La morale réactionnaire refait surface ; j'avais raison de me demander s'il pourrait tenir jusqu'à son prochain livre sur ce ton libertaire qui n'est pas dans ses habitudes. Non, il ne peut pas et reprend vite le masque du gros cadre « éclairé » qui veut bien passer un week-end dans la nature sauvage, mais juge ridicule, utopique et naïf d'abandonner l'usine et ce qu'elle représente dans la semaine. Et tout cela, au nom de la liberté, et quelle liberté ! Les humains se révoltent parce que les extraterrestres veulent les intégrer de force (mais en douceur, juste un petit coup de pouce, quoi, ils méritent bien ça, les hommes qui ont exterminé tant et tant de races...) et ils brandissent bien haut les grands principes qu'ils aiment voir respectés chez les autres, mais pas trop chez eux. « Il ne s'agit pas d'une question de morale. Nous voulons rester libres, c'est tout. » (p. 221) Si c'est la liberté de rebâtir un système technologique, la liberté de soumettre la nature au lieu de s'y intégrer, ils peuvent se la garder ! Il va sans dire qu'une telle attitude ne m'intéresse pas. Ce qui m'a retenu, au contraire, c'est la tentation très sensible pour cette vie des personnages d'Anderson. C'est bon signe, en tout cas, d'autant plus que ce livre a 20 ans d'âge, et que, depuis, la vie technologique a eu le temps de montrer sa rupture totale d'avec le milieu naturel, et ses absurdités criminelles. Il faut remercier Anderson de nous révéler ainsi en toute innocence les fantasmes et les rêves, à jamais inassouvis, de la classe dirigeante. Si à la fin des années cinquante les gens bien ancrés dans le Système regrettaient déjà la vraie vie, il doit s'en passer aujourd'hui des choses dans leurs crânes tout ridés ! Ils ne dorment sans doute plus beaucoup. Moi, je dors bien et je m'amuse des insomnies des autres ! Bernard BLANC (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112213 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |