|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Radix

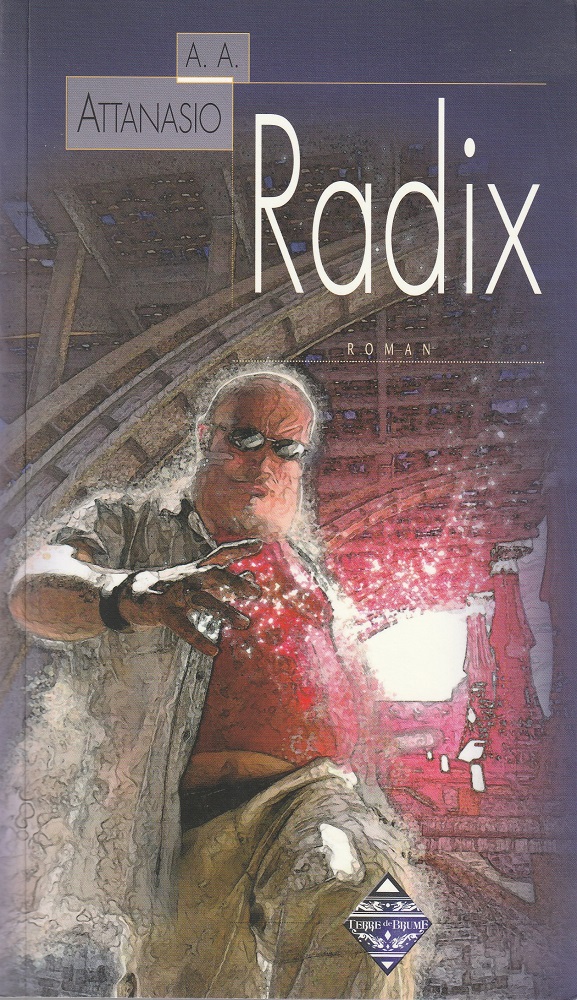

Alfred Angelo ATTANASIO Titre original : Radix, 1981 Première parution : New York, USA : William Morrow, juillet 1981 ISFDB Cycle : Tétrade Radix vol. 1  Traduction de Jean-Pierre CARASSO Illustration de Éric SCALA TERRE DE BRUME (Dinan, France), coll. Poussière d'Etoiles   Dépôt légal : septembre 2005, Achevé d'imprimer : septembre 2005 Réédition Roman, 512 pages, catégorie / prix : 23,00 € ISBN : 2-84362-278-6 Format : 13,8 x 23,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Criminel obèse à moitié fou, Sumner Kagan écume les bas-fonds d'une Terre jadis exposée à des rayonnements cosmiques dévastateurs, où les difformités génétiques sont devenues la norme d'une humanité mutante. Sa seule ambition : se venger de ceux qui l'ont tourmenté, les attirer dans des guet-apens macabres et soigneusement orchestrés qui portent sa signature : SUCRERAT.

Mais Kagan ne sait pas encore qu'il est l'Eth, alter ego d'une entité divine qui règne sur le monde. D'autres le savent, qui ont reconnu en lui un homme génétiquement intact doué d'une force et d'une faculté d'adaptation prodigieuses. Des talents qu'ils tenteront d'utiliser à leurs propres fins, au risque d'éveiller la colère d'un demi-dieu...

Roman-univers, roman culte, démesuré et baroque, Radix a fait l'effet d'une bombe à sa publication en 1981. Immédiatement comparée au Cycle de Dune de Frank Herbert, cette odyssée des temps futurs est l'un des quelques classiques incontestables de la science-fiction contemporaine.

Né en 1951 à Newark dans le New Jersey, Alfred Angelo Attanasio vit actuellement à Hawaï. Outre Radix, son premier roman qui faillit lui valoir un prix Nebula, il est l'auteur de la tétralogie de fantasy Arthor qui redéfinit la mythologie arthurienne à l'aune de la physique quantique. A.A. Attanasio écrit également sous le pseudonyme d'Adam Lee.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - (non mentionné), (Carte), pages 6 à 6, carte 2 - Lignes du monde, pages 497 à 497, chronique, trad. Jean-Pierre CARASSO 3 - Biographies (Appendix (Radix), 1981), pages 499 à 499, biographie, trad. Jean-Pierre CARASSO 4 - Jargon (Appendix (Radix), 1981), pages 503 à 503, lexique, trad. Jean-Pierre CARASSO

Critiques

Dans les années 3300, Sumner Kagan est un adolescent obèse, complexé et haineux, qui joue au justicier de rue en tuant de petits voyous. Mais les quelques cinq cents pages de son parcours vont le transformer physiquement et mentalement en un guerrier d'essence quasi divine... Au-delà de ce fil conducteur « initiatique », il est impossible de résumer simplement un roman comme Radix, dont on peut dire qu'il se montre à double « fas », tout autant fas-cinant que fas-tidieux. Fascinant, car derrière le parcours violent mais classique du héros vers le surhomme, se dévoile peu à peu ce qui fait la réelle force du récit, la construction d'un univers étonnamment foisonnant et complexe. Un univers qui prend son essor en 1901 quand un « psyn-écho » balaie le système solaire, initiant des bouleversements génétiques et mentaux qui vont aller en s'amplifiant jusqu'à ce que la Terre entre en 2113 dans le flux de la « linergie ». Celle-ci correspond à l'énergie quantique produite par la « Ligne », définie comme un « hypertube ; géodésiques pseudo-temporelles qui relient le domaine interne aspatial d'une singularité de Kerr nue (trou noir en rotation « ouvert » sur notre univers) ». À la suite de cette perturbation cosmique, la Terre est peuplée de nombreux Distors (mutants), de Voors (extraterrestres empruntant la forme physique des espèces rencontrées), d'IA (Intelligences Autonomes), de Yoplas (simiens biofabriqués), d'Esprits-dieu, de consciences hors-temps et de diverses entités plus bizarres les unes que les autres, aux pouvoirs psi souvent étendus. À titre d'exemple, Sumner Kagan se révèle être un avatar humain de la peur psynergique du Delph, qui est à la fois un Esprit-dieu, un complexe impersonnel et la conscience collective de l'humanité associée à la valeur infinie du multivers. Vous suivez ? Car tout ce monde navigue effectivement dans un « multivers », un « champ subquantique », la « structure interne, hors du temps, de l'univers, où tous les univers possibles existent », un « domaine à x-dimensions ». Ouf ! Fastidieuse, car l'ascension de Sumner Kagan, sa « Voie du guerrier », est loin d'être toujours aussi passionnante que le mériterait la mise en place d'un tel univers. Initialement touchant en raison même de sa souffrance et de son caractère monstrueux, Kagan se dépersonnalise rapidement, au point que l'intérêt que lui porte le lecteur peut s'émousser. Les informations sur la nature de l'univers et des protagonistes sont noyées à la fois dans des péripéties dispensables et dans un verbiage onirico-mystique que l'on pourra, selon son humeur, trouver poétique ou qualifier péjorativement de « new age ». De plus, la narration manque de rigueur et c'est finalement en se référant fréquemment aux annexes, au cours même de la lecture, que le lecteur prend vraiment conscience de l'ampleur de la construction. À la lecture de ces annexes — chronologie, biographies des personnages, explicitation du « Jargon » utilisé — le lecteur en vient à regretter de devoir se contenter d'un récit qui n'en exploite que partiellement les possibilités. Radix est donc indiscutablement un livre-univers extraordinairement riche et d'accès assez difficile. Chef-d'œuvre cultissime et baroque pour les uns, il sera considéré par les autres comme un pensum verbeux qui demeure loin au-dessous de ses ambitions. On peut probablement le recommander sans trop de risque à ceux qui apprécient les univers BD de Jodorowski, mais pour les autres il est particulièrement difficile d'en conseiller ou d'en déconseiller la lecture : à chacun de se faire son opinion sur cet ouvrage hors norme, qui ne laissera en tout cas personne indifférent, et qui demeure jusqu'à ce jour le seul roman marquant de son auteur. Pascal PATOZ (lui écrire) Sumner Kagan est une montagne de barbaque pleine de bourrelets qui, bien qu'adulte, vit toujours chez sa maman prénommée Zelda — une sorte de spirite vaudou post-apocalyptique. Quand il ne se goinfre pas de saloperies qui ferait passer la macbouffe pour du Michelin trois étoiles, il s'emploie à concevoir des pièges qui lui permettent d'exterminer des voyous — signant alors ses crimes par le mot SUCRERAT. Outre ses activités de tueur en série, Sumner est un être à part, un élu, car il possède une carte blanche, preuve de son intégrité génétique dans un monde rempli de mutants, ces derniers étant parfois dotés de pouvoirs psy. Alors qu'il est sur le point d'être arrêté par la police, Sumner découvre qu'il a eu un fils avec une belle mutante, un enfant « spécial » qu'il n'aura guère le temps de connaître, car son destin — énorme, cela va sans dire — est de détruire un dieu, à moins que ce ne soit d'en devenir un. Imaginez un roman de Thierry Di Rollo, entre science-fiction et horreur, long de 512 pages, forcément trop, et écrit comme un parcours de montagnes russes, tantôt à l'acmé, près des étoiles, tantôt dans le caniveau, slalomant entre les étrons du grotesque le plus consommé. Radix ressemble à ça. C'est un livre ambitieux, certes, dérangeant, sûrement, éprouvant, la plupart du temps, mais sa réédition est d'une telle incompétence qu'on ne peut qu'être choqué par la somme de 23 euros que demande l'éditeur pour un ouvrage aussi mal maquetté (fautes de typo, fautes de mise en pages, paragraphes centrés alors qu'ils devraient être justifiés, police inadaptée à la lecture d'un roman, interlignage trop important pour le corps du caractère...). Ajoutez à ça un matériau grossier car mal traduit (fautes de français, néologismes peu inspirés, contresens flagrants, redondances, tonalité absente ou en dérangement), sans oublier, cerise sur le gâteau, la couverture, un truc à faire avorter d'effroi un ornithorynque bien portant. La volonté de l'auteur de nous proposer un livre de science-fiction adulte — plein de sperme, de sang et de merde — était louable, mais la mystique d'abord fascinante de l'ensemble devient rapidement lourdingue, puis insupportable, une fois passée la page 300. Radix est un « roman-univers, roman culte, démesuré et baroque », si on en croit le quatrième de couverture ; rien de plus vrai, sauf que c'est aussi un roman à l'image de son personnage principal : adipeux, difforme, franchement hideux, infréquentable. Ajoutez à ça la qualité de la mise en page et celle de la traduction, et il ne vous restera plus qu'à acheter autre chose (en attendant, peut-être, un jour, une édition « définitive » plus convaincante)... Thomas DAY (site web) |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |