|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

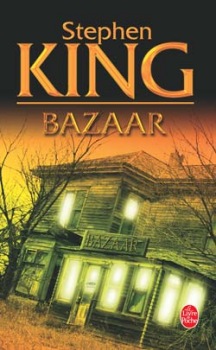

Bazaar

Stephen KING Titre original : Needful Things, 1991 ISFDB Traduction de William Olivier DESMOND LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. Stephen King  n° 15160 n° 15160  Dépôt légal : octobre 2006 Roman, catégorie / prix : 8,50 € ISBN : 2-253-15160-2 ❌ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

King ou l'art d'enraciner dans les petits faits les plus insignifiants de la vie quotidienne le suspense et l'épouvante. Bazaar est au cœur de Castle Rock, cette petite ville américaine où l'auteur a situé nombre de ses thrillers tels Cujo, La Part des ténèbres ou Les Tommyknockers... Une poudrière où s'accumulent et se déchaînent toute la violence et la démence que recèle l'âme de chacun. Jusqu'à l'implosion. King ou l'art de rayer une ville de la carte par la seule force de la haine. De ces haines qui vous font mourir ou tuer.

Critiques

Castle Rock, dans le Maine, est une petite ville tranquille, avec ses petites gens, ses petites habitudes, ses petites histoires, des petits conflits de voisinages parfois. Jusqu’au jour où s’ouvre un nouveau magasin. Le « bazar des Rêves » promet à chacun ce qu’il désire le plus au monde… mais il y a un prix à payer : Leland Gaunt, le propriétaire, demande à son client de jouer une farce à un autre habitant de Castle Rock. Petit à petit, Gaunt révèle et exacerbe les tensions au sein de la communauté, jusqu’à un embrasement final à la violence paroxystique. Il n’y a pas de suspens dans Bazaar : on comprend très vite que Leland Gaunt est une incarnation du Diable, du Séducteur, du Diviseur venu soumettre les habitants de Castle Rock à la tentation. Comme Satan, il suscite, il provoque, il crée le désir, mais il n’agit pas lui-même : les humains qui succombent à ses mirages deviennent les acteurs de leur propre malheur. Bref, comme Satan, Gaunt est un parangon du marketing. À travers cette variation sur le thème biblique de la tentation, King livre une critique féroce du consumérisme, dans un pays où tout semble pouvoir se vendre et s’acheter : « En Amérique on peut obtenir tout ce qu'on veut, tant qu'on peut le payer » (p. 560). Il montre que la société de consommation n’est qu’un leurre, que les articles n’ont de la valeur qu’aux yeux des gogos qui les désirent. Ces objets n’existent d’ailleurs même pas, puisque Leland Gaunt va les chercher dans son arrière-boutique… qui se révèle n’être qu’une pièce totalement vide ! Non content de reposer sur le néant, le commerce du bazar n’apporte aucun bienfait à ses clients, au contraire. Ceux-ci deviennent tellement épris de l’article dérisoire qu’ils viennent d’acquérir (le titre en version original les qualifie ironiquement de « needful things ») que, une fois en sa possession, ils n’osent pas s’en servir et tremblent à l’idée de le perdre ou de se le faire voler. Désirer rend fou, posséder rend malheureux. Au-delà de la critique du consumérisme effréné, Bazaar égratigne d’autres traits de la société américaine. Exacerbées par Leland Gaunt, les tensions qui couvaient dans la ville révèlent le racisme, l’avidité, la mesquinerie, la bigoterie, l’hypocrisie des habitants de Castle Rock. La fascination morbide des USA pour les armes à feu n’est pas oubliée, et King, par la voix de son personnage principal, montre le lien entre le Deuxième Amendement et le désir de posséder : « Va lui faire la peau ! [...] protège toi ! Protège ta propriété ! » dit Gaunt en vendant un pistolet (p. 641). Et il faut noter que, à l’inverse des objets « de rêve » que Gaunt propose à ses clients, les pistolets qu’il leur fournit doivent être physiquement transportés depuis un entrepôt et stockés dans l’arrière-boutique. Contrairement aux mirages du marketing, semble nous dire King, les armes à feu sont une réalité bien tangible. On peut aussi voir dans Bazaar une métaphore de la toxicomanie, sujet que King connaît bien puisqu’il a écrit ce roman juste après avoir décroché de plusieurs addictions : chaque emplette faite au bazar des rêves est une promesse de bonheur extrême dont le client jouit seul et, souvent, en cachette ; puis très vite arrive le mal-être, tant physique que moral, et la découverte qu’on ne peut plus se passer de l’objet et qu’on est prêt à tout pour le conserver. Habitué des longs romans, Stephen King prend tout son temps pour décrire par le menu la communauté de Castle Rock, sans jamais lasser le lecteur. Au contraire, on apprécie la subtilité de la construction, la superposition des multiples histoires en apparence anodines, touchantes ou ridicules ; on découvre petit à petit comment ces intrigues s’entremêlent jusqu’à former un réseau compact et explosif de haines auxquelles Leland Gaunt va offrir un exutoire. Comme souvent avec l’auteur de Ça, les enfants jouent un rôle central dans le récit. Leur innocence martyrisée saura dévoiler la véritable nature du Mal. Bazaar est donc un très bon Stephen King, et sans doute l’un de ses romans les plus politiques.

Jean-François SEIGNOL (lui écrire) « J’étais dans un état très sensible, parce que c’était le premier truc que j’écrivais sans drogue ni alcool depuis l’âge de seize ans. » – Stephen King, The Paris Review n°178 – 2006 Imaginez ce gars qui, de Rage à La Part des ténèbres, a rarement eu un regard très tendre sur ses congénères ; ce type qui a l’habitude de se vider en écrivant ses deux mille mots tous les matins ; imaginez-le assis devant sa machine à écrire, mais cette fois sans alcool ni drogue dans le sang et, avec pour seul anxiolytique, un vulgaire paquet de clopes. Stephen King observe l’un de ses laboratoires favoris, Castle Rock, ville où près de mille cinq cents âmes se tiennent prêtes à interagir sous son regard. Celui qu’on appelle le « maître de l’horreur » va décider d’anéantir tout ce petit monde. Et il est cette fois en pleine possession de ses moyens intellectuels, et sans aucune muselière chimique ou éthylique. « J’ai toujours vu Leland Gaunt, le commerçant qui vole les âmes, comme une sorte de Ronald Reagan archétypal : charismatique, un peu vieux, ne vendant que de la camelote. Mais bien propre et brillante. » Reprenant le concept de Salem, King utilise le fantastique pour faire tomber les masques dans une ville de pieux habitants bien sous tous rapports. Leland Gaunt ouvre sa boutique à Castle Rock et propose une foule d’objets hétéroclites. En fouillant, on peut trouver une carte introuvable et l’autographe d’une star de baseball, un bout de bois supposé issu de l’Arche de Noé en passant par une photo d’Elvis qui donne des orgasmes à qui la tient. Mais il y a toujours un double prix à payer. « – Cent quarante ! Je n’irai pas plus bas. C’est ma dernière proposition. Outre dans cet exemple illustrant le côté carnassier du roman, ce double prix à payer est toujours constitué d’une somme dérisoire et d’un service à rendre au commerçant, le plus souvent une action portant peu à conséquence. Mais, tel un champion d’échecs, Gaunt accumule les petits avantages et, fort de sa connaissance des inimitiés locales, tisse un réseau particulièrement explosif sous les yeux de l’impuissant shérif Pangborn. Parfois décrié pour sa longueur, Bazaar ne mérite pas qu’une seule ligne en soit coupée tant King y est précis, drôle et tragique, nous offrant ici l’une de ses meilleures satires en laissant libre cours à son humour noir. Un gros bijou. Grégory DRAKE Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Le Bazaar de l'épouvante , 1993, Fraser Clarke Heston |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |