|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

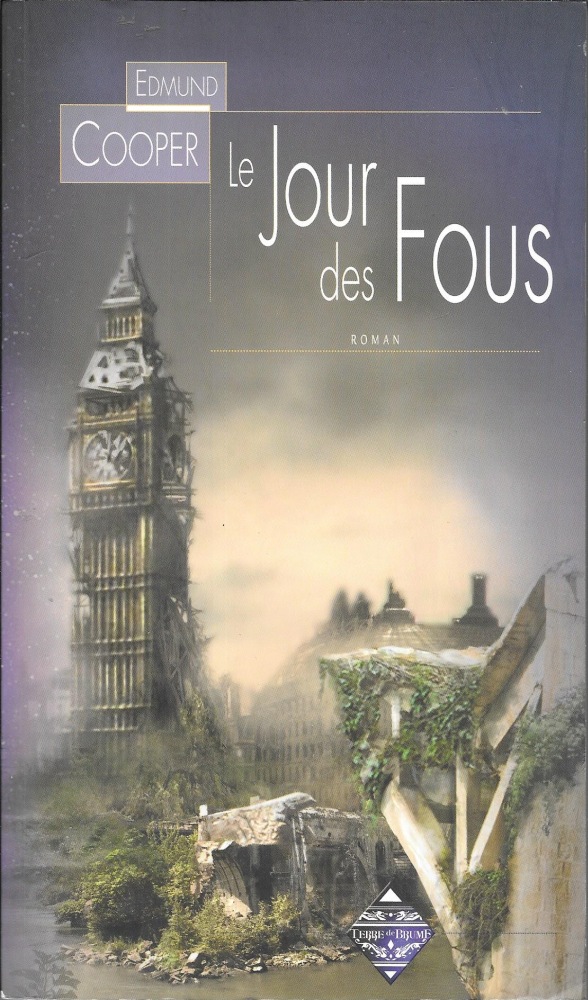

Le Jour des fous

Edmund COOPER Titre original : All Fool's Day, 1966 Première parution : Hodder & Stoughton, 1966 ISFDB Traduction de Gérard COLSON Traduction révisée par Xavier MAUMÉJEAN Illustration de Éric SCALA TERRE DE BRUME (Dinan, France), coll. Poussière d'Etoiles   Dépôt légal : octobre 2008, Achevé d'imprimer : septembre 2008 Roman, 256 pages, catégorie / prix : 18 € ISBN : 978-2-84362-387-5 Format : 14,0 x 24,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

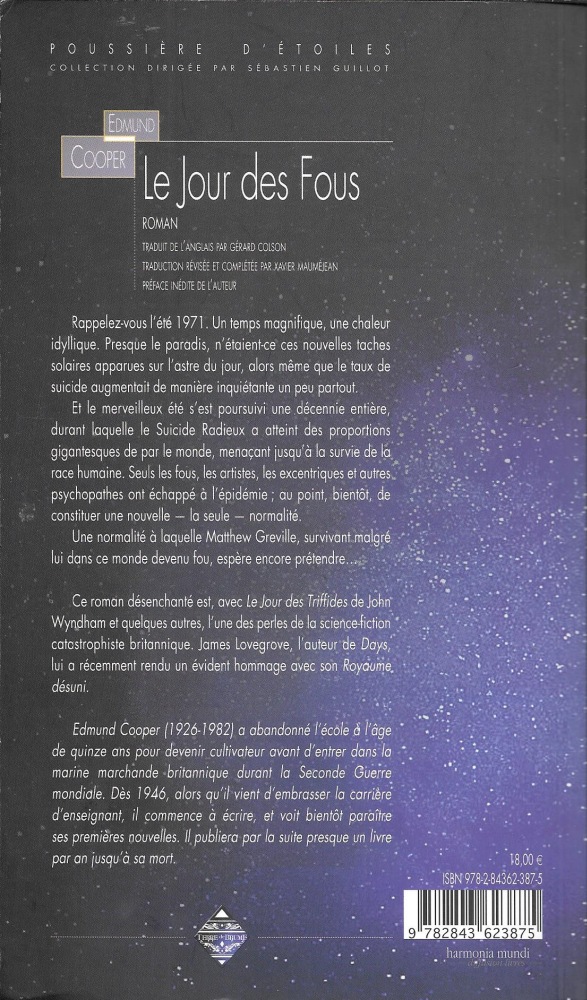

Quatrième de couverture

Rappelez-vous l'été 1971. Un temps magnifique, une chaleur idyllique. Presque le paradis, n'étaient-ce ces nouvelles taches solaires apparues sur l'astre du jour, alors même que le taux de suicide augmentait de manière inquiétante un peu partout.

Et le merveilleux été s'est poursuivi une décennie entière, durant laquelle le Suicide Radieux a atteint des proportions gigantesques de par le monde, menaçant jusqu'à la survie de la race humaine. Seuls les fous, les artistes, les excentriques et autres psychopathes ont échappé à l'épidémie ; au point, bientôt de constituer une nouvelle — la seule — normalité.

Une normalité à laquelle Matthew Greville, survivant malgré lui dans ce monde devenu fou, espère encore prétendre...

Ce roman désenchanté est avec Le Jour des Triffides de John Wyndham et quelques autres, l'une des perles de la science-fiction catastrophique britannique. James Lovegrove, l'auteur de Days, lui a récemment rendu un évident hommage avec son Royaume désuni.

Edmund Cooper (1926-1982) a abandonné l'école à l'âge de quinze ans pour devenir cultivateur avant d'entrer dans la marine marchande britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1946, alors qu'il vient d'embrasser la carrière d'enseignant, il commence à écrire, et voit bientôt paraître ses premières nouvelles. Il publiera par la suite presque un livre par an jusqu'à sa mort.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Préface (1981), pages 7 à 11, préface, trad. Sébastien GUILLOT

Critiques

Terre de Brume continue d'exhumer quelques ouvrages méritoires du patrimoine science-fictif. Il ne s'agit pas forcément de chefs-d'œuvre mais plus simplement de livres qui méritent leur réédition, d'être mis à la disposition de nouvelles générations de lecteurs. Rien de déshonorant jusqu'à présent, rien qui n'ait gagné à l'oubli. Du correct au plus haut niveau de l'excellence. Le Jour des fous se situe relativement bas dans cette hiérarchie. C'est un bon roman, sans plus ni moins, mais il n'avait pas eu l'honneur d'une réédition depuis sa publication initiale en 1971, chez Marabout, voici plus de 35 ans 1... Le Jour des fous est un roman catastrophe tel que la S-F anglaise se complait à en produire tant et plus. Un beau jour, le soleil se met à irradier de mortelles ondes qui poussent la plupart des gens au suicide. Tout le monde sauf les fous, les déséquilibrés et autres anormaux... La civilisation ne tarde point à s'effondrer et désormais le monde leur est livré. La prémisse est des plus alléchante, malheureusement, le roman ne tient pas toutes ses promesses et on est bien loin d'avoir un asile sur toute la Terre ni même sur toute l'Angleterre où l'action est circonscrite. Il nous faudra supposer que les cas psychiatriques les plus lourds n'ont pas survécu à l'écroulement social. Pas d'entonnoir monté en couvre-chef tenant lieu de bicorne à Napoléon ni de brosse à dents tenue en laisse... Quand on se souvient que sous une trop ostentatoire normalité se dissimule bien plus souvent qu'à son tour un surmoi quasi exhaustif générant son lot de refoulements et sa part de névroses, on va sérieusement douter de l'insanité mentale des personnages qui croisent le chemin de Gréville. Pas mal de beaux salauds, certes, mais qui semblent plutôt bien adaptés à la situation. A la différence de personnages ballardiens à qui la catastrophe permettait une métamorphose, ceux de ce roman étaient en stand by, en instance, la catastrophe ne faisant que révéler leur nature. Autant pour la folie... On aurait pu espérer mieux et davantage sur ce plan là... Une récente et dithyrambique quatrième de couverture présentait le cycle de « La Terre sauvage » de Julia Verlanger (alias Gilles Thomas, chez Bragelonne — critique in Bifrost 52) comme préfigurant Mad Max. Pourquoi pas ? Mais Le Jour des fous a son mot à dire car c'est un des romans qui se rapprochent le plus de cette série — la catastrophe solaire faisant place à une guerre bactériologique et chimique — qui aurait pu en constituer une suite située en France. D'ailleurs, dans l'épilogue du Jour des fous, il n'y a quasiment plus de carburant. Tiens, tiens... Le Jour des fous datant de 1966, traduit en 1971, aurait très bien pu inspirer son cycle à Julia Verlanger et Mad Max à ses créateurs. Après tout, ce livre est à l'origine en anglais et compte son lot de pirates de la route. De plus, Gréville, tout comme Gérald et Max, est un solitaire se battant en fin de compte pour la bonne cause... Gréville a peut-être un peu plus d'épaisseur que ses successeurs tant au livre qu'à l'écran, mais il faut avant tout considérer Le Jour des fous comme un roman de S-F d'aventures et d'action. Dans ce domaine-là, précisément, il lui faut rendre quelques longueurs à Julia Verlanger. Si l'histoire d'un monde post-apo dans lequel un homme solitaire affronte diverses communautés aussi peu avenantes que possible, sauf exception, est un standard, c'est alors à la Française que revient la version définitive. Ce qui ne relègue pas pour autant Le Jour des fous dans la brume des livres voués à l'oubli. Attention ! Mon exemplaire présentait un grave défaut de fabrication à compter de la page 194 et ce, jusqu'à la fin, défaut qui rendait la lecture impossible (j'ai dû la terminer sur l'ancienne édition). Certaines pages manquent, d'autres sont en double, dans le désordre ou non imprimées. J'ai eu en main un autre exemplaire correctement façonné. Il convient donc, avant d'acheter, de vérifier la conformité de l'exemplaire... Notes : 1. Le chroniqueur semble avoir oublié la réédition de 1982 chez NéO que nous référençons. [note de nooSFere] Jean-Pierre LION Critiques des autres éditions ou de la série

Suite à l'émission de radiations solaires nocives, la population mondiale devient folle. La plupart des gens « normaux » sont poussés au suicide, et ne survivent que les aliénés, les inadaptés, les excentriques ou les marginaux. Au bout de dix ans, seules subsistent ici et là quelques poignées de survivants. Matthew Greville, lui, a choisi de vivre seul. Sans doute, le souvenir de sa première femme, morte dans un accident de voiture qu'il a lui-même provoqué pour se suicider, le hante trop pour qu'il souhaite se mêler au reste de la population. Pourtant, quand il fait la connaissance de Liz, poursuivie par une horde de chiens, il se laisse aller à la recueillir sur sa petite île au milieu d'un lac. Bien qu'il souhaite qu'elle reparte aussitôt remise, elle s'accroche à lui, car il lui semble incarner à la foi stabilité et lucidité. Elle veut qu'il l'aide à retrouver sa sœur jumelle, qu'elle sait vivante mais prisonnière quelque part. Il accepte. Ensemble, ils vont parcourir l'Angleterre, tant Londres que la campagne, et rencontrer de nombreux personnages hauts en couleur, comme ce faux ecclésiastique entouré de jeunes filles aguerries au combat, ou ce dictateur local qui a remis au goût du jour un système quasi-féodal. Et Greville, au terme de son long voyage, règlera ses comptes avec son passé, tout en préparant l'avenir de l'Angleterre. Edmund Cooper est né en 1926 et mort en 1982, quelques jours après Philip K. Dick. Il s'était fait une spécialité du roman post-apocalyptique, et il était connu en outre pour sa misogynie. Ce roman est à l'Angleterre ce que Mad Max fut ultérieurement (le roman a été écrit en 1966) à l'Australie. Les hommes se sont rassemblés en petits groupes. Chacun veille sur son territoire, tout en cherchant à s'approvisionner en matières premières par tous les moyens. Le monde décrit est âpre, même si un bout de ciel bleu perce grâce à la présence de Liz, dont Matthew tombe progressivement amoureux. Mais la situation globale de la planète évoluera beaucoup plus lentement, le chaos se résorbant peu à peu pour céder la place à l'ordre. Un roman de pur divertissement, qui, même s'il ne fait pas preuve d'une grande originalité, se lit sans déplaisir. Bruno PARA (lui écrire)

Excellente initiative que cette réédition du Jour des fous, naguère publié par Marabout, et qui compte parmi les meilleurs romans du regretté Edmund Cooper, décédé en mars de cette année à l'âge de cinquante-six ans. Comme souvent chez cet auteur, le livre est l'histoire d'une catastrophe planétaire : ici, l'apparition de nouvelles taches solaires pousse toute l'humanité au suicide, à l'exception des anormaux en tous genres, déséquilibrés, artistes, prostituées, criminels. Matthew Greville a, lui, tué sa femme en provoquant un accident d'automobile et, hanté par le souvenir de ce meurtre, sombre dans l'alcoolisme et la neurasthénie — dérèglement auxquels il devra la vie. Il verra l'Angleterre s'effondrer lentement autour de lui, et tentera d'organiser la survie. Moins drôle que L'étreinte de Vénus 1 mais plus grinçant, Le jour des fous est une réjouissante fable amorale, rapide et enlevée, un roman d'action moins anodin qu'il n'y paraît, et qui se lit d'une traite. Une sorte de classique sans prétention, qu'il serait d'autant moins pardonnable de manquer que les prix des Nouvelles Editions Oswald ont baissé de moitié... Notes : 1. Lattes, « Titres SF » n° 51. Emmanuel JOUANNE

Edmund Cooper, prolifique auteur britannique âgé aujourd'hui de 45 ans, est assez méconnu du public français. Cela vient en partie de ce que son œuvre traduite ne comporte pour l'instant que des romans, et pas une seule nouvelle. Le cas est assez rare pour qu'on le souligne. Le premier ouvrage de Cooper à avoir été introduit chez nous le fut par Denoël, en 1959. Pygmalion 2113 (« Deadly image »), une de ses toutes premières œuvres d'importance, est la classique histoire du dormeur contemporain qui s'éveille dans le futur, mais la présence d'une androïde femelle touchée par l'amour donnait au récit un caractère insolite et très prenant. Pas de quatre (« Transit ») parut début 64 et toujours à « Présence du Futur ». Il s'agit cette fois encore d'un thème classique (des humains enlevés par des extraterrestres et placés sur une planète-zoo où leurs réactions sont observées), et bien que l'œuvre soit sensiblement inférieure à la précédente, on peut y noter une fois de plus ce qui caractérise la manière de Cooper : le réalisme minutieux apporté à la description des actions, la vraisemblance des situations, la vérité psychologique des personnages mis en scène. Je n'ai pas lu son troisième roman. traduit (Les belles dames du siècle prochain, aux Presses de la Cité), mais Demètre loakimidis a écrit ici même (Fiction n° 196) que c'était un ouvrage de bonne qualité. Le jour des fous, originellement publié en .1966, reste dans le cadre des défauts (relatifs) et des qualités notables de Cooper : exploitation d'un sujet archi-classique, mais avec suffisamment de force dans le traitement pour faire oublier ce que la trame peut avoir de couru. En 1971, le soleil se couvre de taches étranges et commence à émettre des radiations qui poussent toute personne normale à se suicider dans la joie. Le « Suicide Radieux » touche ainsi 34 000 personnes en 1971, plus de 8 000 000 en 1978, dernière année où un recensement approximatif peut être fait. Le phénomène cesse au début des années 80, mais entre-temps la civilisation s'est écroulée. (Les chiffres énoncés ci-dessus se rapportent à la Grande-Bretagne, où se déroule l'action, mais naturellement la catastrophe est planétaire.) Le jour des fous est donc un exemple typique de ces romans traitant de la Fin du Monde (ou d'une des Fins du Monde possible et. accessoirement, provisoire), conçus avec une prédilection toute particulière par les auteurs britanniques (Wyndham, Aldiss, Ballard : aucun des « grands » ne s'y est soustrait.) En fait, ce que le postulat de départ a ici d'original, c'est que la Terre se retrouve aux mains de survivants dont l'état mental laisse à désirer : « ...les catégories professionnelles les plus menacées étaient les employés de banque, les comptables, les savants, les cadres de l'industrie et son personnel de direction sans spécification, les boutiquiers, les sténodactylos, les professeurs d'Oxford et de Cambridge (mais pas les autres enseignants), les pilotes, les capitaines au long cours, les chauffeurs d'autobus (...) Les sujets les moins exposés au SR étaient les artistes créateurs dans toutes les disciplines, les fous, les fanatiques politiques et religieux, les acteurs, les danseurs et le monde du music-hall, les illuminés, les homosexuels, les prostituées, les excentriques, ( ... ) les sadiques, les masochistes, et les personnes atteintes d'un amour pathologique pour les animaux« (p. 19). « En fin de compte, il (le suicide) n'avait laissé, pour assurer l'avenir du genre humain, que les sujets atteints de troubles émotionnels : les illuminés, les inadaptés, les fanatiques, les obsédés, les génies, les idiots, les excentriques inoffensifs, les maniaques homicides, les saints et les superpécheurs... »(p. 24) Cependant, cette originalité se tasse vite dès lors que le roman dépasse ses prémisses pour aborder le corps de son véritable sujet : la lutte des survivants pour subsister. C'est comme si l'auteur avait oublié son subterfuge de départ, le jugeant inutile pour renforcer la richesse de son thème. En d'autres termes, Cooper est vite retombé sur ses pieds, celui du classicisme le plus rigoureux. Naturellement, c'est avec une certaine satisfaction qu'il a supprimé en masse les gens dits normaux, ceux « qui rendent un culte aux supermarchés » pour livrer la Terre aux inadaptés (ou prétendus tels), à qui il donne le nom de « transnormaux ». Mais une fois ce postulat bien établi, il nous faut reconnaître que rien ne ressemble plus, dans un monde brutalement désagrégé, à un fou qui essaye de survivre qu'un être sain d'esprit qui se trouve dans les mêmes conditions. Mais ceci n'est pas un reproche, puisque ce changement de cours n'entrave nullement la progression du récit. Simplement, il est dommage que Cooper n'ait pas écrit son, livre quelques années plus tard, car alors il aurait pu ajouter à sa liste d'épargnés les hippies, beatniks, marginaux de toute sorte et autres communautaires, qui eussent été parfaitement intégrables dans l'étalon de la survivance. Tel qu'il se présente, Le jour des fous évoque beaucoup plus certains films (Five d'Oboler, Panique, année zéro de Ray Milland ou Le dernier homme de Bitsch) que les œuvres écrites du même type auxquelles je me référais tout à l'heure, comme par exemple Le choc des mondes ou Révolte des triffides, qui offrent un développement beaucoup plus spectaculaire et un point de vue plus collectif. Cooper au contraire a choisi la voie de l'intimisme, ayant compris sans doute qu'un événement de cette envergure devait être ressenti avec un impact d'autant plus fort que son énoncé est paisible, comme détaché (l'humour, très britannique de ton est présent tout au long de l'ouvrage), et qu'il nous est retransmis à travers l'expérience d'un seul individu. On suit, pendant deux ou trois saisons de l'an 1981. un personnage unique, Matthew Greville, ancien publiciste (« ...le poète de l'annonce en quatre couleurs, l'escroc le plus charlatanesque de la faune publicitaire, le Shakespeare du magazine sur papier glacé, le Goethe des pages illustrées du Sunday Times... » : p. 25), qui représente bien sûr ce qu'il y avait de plus haïssable dans la civilisation défunte, mais qui a échappé au Suicide Radieux parce qu'il fut profondément traumatisé par la mort accidentelle de Pauline, sa volage épouse — un accident qu'il a causé et peut-être voulu. Greville, qui est un solitaire, doit affronter animaux et humains, trouve un ami qu'il perd rapidement, une femme qu'il parvient à aimer et qui lui donne des enfants, et s'intègre finalement à une communauté renaissante. Itinéraire linéaire, sans panache, mais exemplaire dans sa concision et sa lecture romanesque, qui permet à l'auteur de décrire diverses incidences de la décomposition et de la recomposition du monde. Les batailles entre les hommes (solitaires contre groupes, groupes contre tribus), entre hommes et animaux (hordes de chiens, de chats et de rats qui occupent les villes et de cochons sauvages qui parcourent les champs), et entre les animaux eux-mêmes (la rencontre des rats et des cochons, pp. 118 à 121), sont mises en place avec un art du détail vrai qui rapproche Cooper de ses grands ancêtres Wells et Rosny aîné. Mais qu'on n'aille surtout pas croire, à cause de cette comparaison, que le roman est vieillot ! Ce qui fait sa valeur est tout au contraire le soin apporté à dessiner aussi bien le contour physique des personnages que leur profondeur mentale, à faire ressentir le poids d'un objet, la pesanteur du monde en marche, le souffle du temps qui court et des saisons qui passent : « Le paysage mourut dans la splendeur du gel. Au bout de leurs tristes errances, les feuilles mortes s'amoncelèrent en petites collines mornes et calmes, le bois mort tomba des arbres et le monde de novembre s'installa dans la grise solitude » (p. 171). Mais le roman n'est pas seulement physique, sentimental et bucolique. Son architecture sociologique est elle aussi fermement tracée, ce qui nous vaut trois mémorables portraits de groupes sociaux antagonistes. Les « Frères de l'iniquité », qui parcourent l'Angleterre vêtus de robes de bure en massacrant tout ce qui se trouve sur leur passage, ont pris pour principe que « ...Dieu laissait inachevé le processus de destruction parce qu'il voulait offrir une possibilité de rédemption à ses élus ». Ils ont donc entrepris de « nettoyer la planète », avant de « jouir de leur ultime privilège et se détruire eux-mêmes » (p. 147). Mais ils ne survivent guère dans le monde qui se réorganise. L'ordre féodal instauré par Sir James Oldknow qui. retranché dans son manoir, entouré de sa garde prétorienne et employant des esclaves humains pour tirer les charrues, est déjà plus proche de la civilisation. D'ailleurs, la profession de foi du nobliau, qui veut bien engager des recrues à condition qu'ils n'aient dans les veines ni de sang noir ni de sang juif, rend un son connu : « Au contraire de ce que l'ami Marx a voulu nous faire croire, l'éternel combat ne se livre pas entre les possédants et les autres. Ça, ce n'est qu'une foutue baudruche socialo-communiste. Le vrai combat se livre entre l'ordre et l'anarchie. L'ordre représenté par l'autorité établie, l'anarchie par les décadents aux longs cheveux qui baragouinent sur l'égalité et toute cette merde... » (p. 197). Nous ne saurons pas ce qu'il advient de sa tentative d'imposer un ordre nouveau — ce qui veut dire peut-être qu'il y réussit. Quant au troisième groupe, celui auquel Greville et Liz, sa compagne, s'intègrent finalement, c'est une démocratie d'« anars » qui fonctionne sur le respect mutuel de toutes les libertés possibles. On pourrait donc croire à une fin heureuse, une utopie réalisée, puisqu'un épilogue situé en 2011 nous permet de retrouver Greville en chef militaire d'une « République Occidentale » de 7000 âmes en pleine expansion. Bien sûr il meurt, mais proprement, d'une balle dans le corps, et à 67 ans, ce qui est un record appréciable pour l'époque. Seulement cette mort, où l'on voit le corps de Greville s'enfoncer dans les flots de la Tamise redevenus bleus avec la fin de la pollution industrielle, annonce le début d'un nouveau conflit, où ce ne sont plus les arcs et les fusils de chasse qui parlent, mais les tanks et les bazookas. La boucle sociale est bouclée, de même que l'itinéraire mental et physique de Greville qui, en 1971, tuait Pauline sur le même pont de Chelsea où il rencontrait Liz en 1981, et où sa vie s'achève trente ans plus tard, sous le regard mort des deux femmes qui ont hanté sa vie. L'amour et la mort, l'éternel recommencement des erreurs humaines, voilà encore d'autres thèmes bien éventés. Mais que nous importe, puisqu'ici ils servent d'ossature à un ouvrage entièrement réussi. Denis PHILIPPE |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |