|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

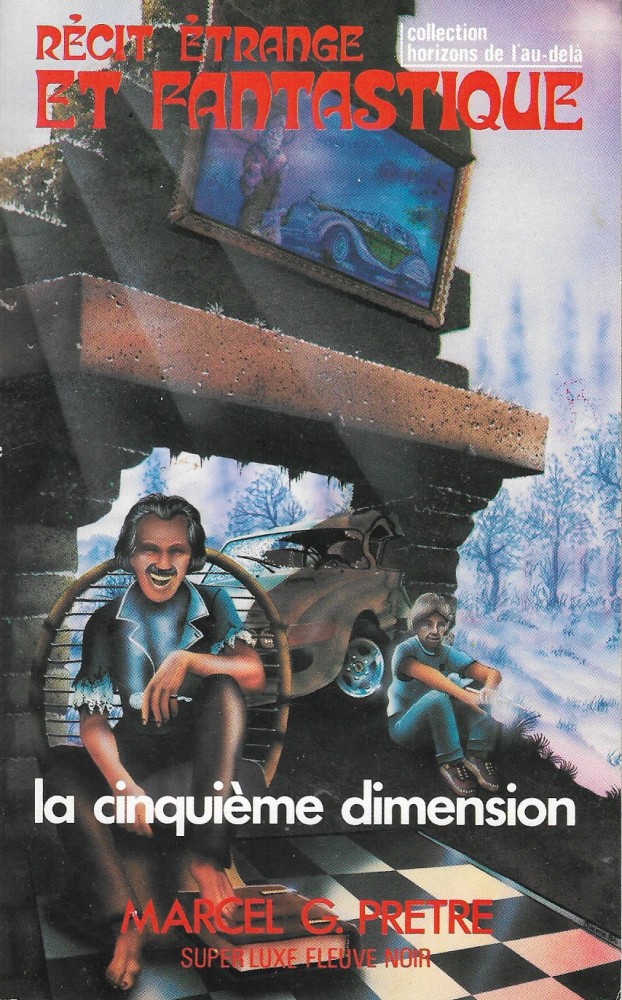

La Cinquième dimension

Marcel G. PRÊTRE Première parution : Paris, France : Fleuve Noir, Angoisse, 1969. Illustration de Pierre GOLVAN FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Super-luxe  n° 151 n° 151  Dépôt légal : avril 1984, Achevé d'imprimer : 15 février 1984 Réédition Roman, 192 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-265-02593-3 Format : 11,0 x 17,5 cm✅ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

Dès l'arrêt de la voiture, elle a disparu. J'avais beau écarquiller les yeux, j'étais de nouveau seul..., et rien dans la foule qui se pressait sur les trottoirs ne ressemblait à une vieille dame tenant à la main une ombrelle de dentelle blanche...

Critiques

Réédition d'un « Angoisse » publié en 1969 (donc relativement récent, et tardif par rapport à la collection, qui s'est arrêtée en octobre 1974), La cinquième dimension présente plusieurs points d'originalité : d'abord c'est (au moins dans cette collection) le seul ouvrage fantastique de l'auteur, qui est un prolifique écrivain de polars, ensuite c'est sans doute le seul « Angoisse » qui se présente comme un recueil de nouvelles. Bien sûr, l'auteur triche en ce sens que lesdites nouvelles sont des récits que se racontent les participants d'une soirée de chasse réunis dans un lugubre château au sein d'une Sologne pluvieuse, mais l'effet est bien le même. Si l'on passe sur les clins d'œil (il y a un auteur nommé Frédéric Bard, et un certain Armand de Camare : Armand de Caro, directeur des Editions du Fleuve Noir dans les années 60), l'ouvrage est agréablement écrit (ce qui était rien moins que courant en « Angoisse »), et les récits successifs, cinq, qui sont toutes de classiques histoires de fantôme ou de disparition, nous titillent gentiment les neurones, surtout la dernière, la plus longue, basée sur le traditionnel amour fou pour une disparue qui a encore de la chair sur le squelette. En somme un « Angoisse » en marge, feutré et climatique, qu'on (re) découvrira avec plaisir.

Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Critiques des autres éditions ou de la série

On se demandera, sans doute, comment un tel livre a pu passer le cap d'un comité de lecture. Qu'à cela ne tienne, l'auteur et l'éditeur, de concert, vont nous le faire savoir. En premier lieu, par un avertissement placé au dos de la couverture et qui nous affirme que Marcel Prêtre dispose d'un passé de cinquante romans policiers. De surcroît, Frédéric Dard-San Antonio aurait dit de ce Suisse qu’il était « le plus français de ses amis ». Nous voilà donc rassurés, l'auteur est bien introduit. Mais lui-même achève de nous convaincre par un procédé digne de son génie.

En baptisant les héros de son pseudo-roman de noms ô combien évocateurs – Frédéric Bard ou Armand de Camare, par exemple –, le Prêtre réussit son habile exorcisme. Aucun doute ne peut subsister. Et il n’est plus nécessaire de rechercher dans le texte ce qui aurait bien pu envoûter le susdit comité. (Ceux qui n’auraient pas compris sont priés de se reporter à leur Fleuve Noir habituel.)

Toutefois, comme il faut bien achever ce qui a été entrepris, nous dirons tout de même deux mots de cet ouvrage. L'histoire... ou plutôt l'absence d'histoire se déroule en Sologne, en décembre, par temps de froidure et de pluie. (Où sont les Seignolle d'antan ?) Après une journée de chasse, nos héros s'en retournent au logis quand le pépin arrive, caractérisé par l'enlisement de leur véhicule. Qu’à cela ne tienne, le domestique ira chercher de l'aide et l'auteur, pendant ce temps, pourra expédier nos personnages vers le signal qui perce la nuit : un château inhabité qui semble avoir retrouvé un habitant.

Mais l'esprit inventif de Marcel Prêtre ne s'arrête pas en si bon chemin. Une fois réunis au château, nos charmants héros vent nous conter chacun leur petite histoire. Et alors... alors, c'est du délire. Les poncifs se succèdent, s'enchevêtrent, s'amalgament. On devine l’écrivain saturé d'Andersen, Perrault ou autres frères Grimm. La digestion s'est avérée pénible. Nous avons là le triste produit du lent travail organique. C’est la flûte enchantée, doublée d'un transfert temporel avec les trois vieux de rigueur ; une auto 1900 qui revit et, avec elle, la vieille propriétaire défunte ; et n’oublions pas le portefeuille dont l'unique billet se trouve indéfiniment remplacé. Bref, il ne manque au tableau qu'une adaptation de « l'homme-de-la-misère qui a autant-d'enfants-que-de-pierres-dans-son-champ ». Gageons que notre Prêtre comblera bientôt cette lacune.

Jean-Pierre FONTANA (site web) |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |