|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

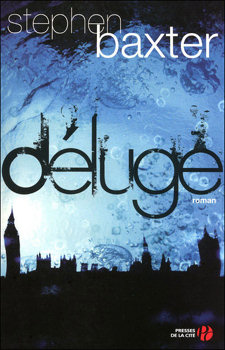

Déluge

Stephen BAXTER Titre original : Flood, 2008 Première parution : London, UK : Gollancz, juillet 2008 ISFDB Cycle : Déluge vol. 1  Traduction de Dominique HAAS Illustration de Didier THIMONIER PRESSES DE LA CITÉ (Paris, France) Dépôt légal : septembre 2009, Achevé d'imprimer : août 2009 Première édition Roman, 560 pages, catégorie / prix : 24 € ISBN : 978-2-258-07923-6 Format : 15,4 x 24,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

Quatrième de couverture

Et si la montée des eaux due au réchauffement

climatique arrivait plus tôt que prévu ?

2016 : Lily, Helen, Gary et Piers, quatre scientifiques retenus en otages depuis cinq ans, sont libérés. A leur sortie, ils découvrent avec stupeur un monde au bord du chaos : le niveau des eaux est monté d'un mètre, provoquant une inondation sans précédent à Londres, l'engloutissement de l'Opéra de Sidney et la disparition pure et simple des îles Tuvalu... Tout en luttant pour leur survie, ils vont chercher à comprendre la cause de cette apocalypse aux dimensions bibliques afin d'endiguer la catastrophe. Malgré leurs efforts, l'eau afflue inéluctablement et la construction d'arches géantes, initiée par un milliardaire controversé, semble être la seule échappatoire. Mais il n'y aura pas de place pour tout le monde... « Un récit implacable. Au milieu d'événements majeurs, l'auteur Diplômé en mathématiques et en ingéniérie, Stephen Baxter est l'auteur de plusieurs romans considérés comme des chefs-d'œuvre de la science-fiction moderne, dont la trilogie « Les Enfants de la destinée » parue aux Presses de la Cité. Dans Déluge, il allie une fois de plus avec pertinence science et imaginaire en abordant un thème qui nous concerne tous : le dérèglement climatique.

Critiques

Le changement climatique prévoyait la montée des eaux de dix mètres avant la fin du siècle, l'archipel des îles Tuvalu englouti, ainsi que le delta du Gange et bien d'autres coins de la planète. Toutes ces prédictions très sérieuses se sont produites bien avant les estimations, et ont même été balayées par un déluge impensable dans la mesure où le volume liquide dépasse largement la somme des océans. Ce ne sont pas dix, cent, ni même mille mètres qui submergent la planète, mais bien plus, de quoi engloutir l'ensemble des terres en moins d'un demi siècle. D'emblée, on se demande comment un tel prodige est possible. Pour le justifier, Baxter sort de son chapeau une théorie rendant compte de formidables masses liquides sous le manteau rocheux, d'un volume supérieur à celui des océans actuels. De là à imaginer l'engloutissement des plus hautes cimes de l'Everest : de telles quantités sont en jeu qu'on doute la chose possible. Pour une fois, Baxter ne fait pas preuve d'une grande rigueur scientifique, mais ce n'est pas non plus autour de ces questions qu'il a basé son roman... En effet, son récit s'inscrit clairement dans la tradition anglo-saxonne des romans catastrophes, à laquelle il a déjà souscrit, et ambitionne de raconter une lutte pour la survie. Les problèmes à surmonter diffèrent à chaque changement d'échelle. C'est avant tout cette perspective qui sert de moteur à l'intrigue et c'est autour de ces questions que le récit est rationalisé. Pour ce faire, Baxter s'appuie sur quatre scientifiques retenus en otage durant cinq ans, en Espagne, par des fanatiques religieux, deux hommes, Gary et Piers, et deux femmes, Lily et Helen, laquelle fut violée et accoucha en captivité d'une enfant qu'elle chérit comme la prunelle de ses yeux et qui lui sera enlevé à sa libération. Spécialistes du changement climatique en mission, ces scientifiques étaient à même d'apprécier, en 2016, l'ampleur des catastrophes survenues durant leur réclusion. La relation de l'inondation de Londres tandis que Lily y retrouve sa sœur est emblématique du désarroi de la population et de l'impuissance de la société à secourir tout le monde à la fois : on devine la civilisation sur le point de craquer. Conscient des drames à venir, un milliardaire visionnaire, Lammockson, prend les savants sous son aile et pense déjà à reconstruire la civilisation après le chaos. Il a en effet acheté des terrains sur les hauteurs, prévu la confection de vêtements fonctionnels et durables, placé des graines en lieu sûr. Sa réussite est aussi basée sur un pragmatisme un rien cynique, une absence de compassion face aux millions, puis aux milliards de victimes inévitables, ce qui lui permet d'avoir toujours un temps d'avance. C'est ainsi qu'il établit une ville dans les hauteurs péruviennes tandis que le reste de la planète ne gagne les hauteurs qu'au rythme de la montée des eaux. Son but ultime est la fabrication d'arches autosuffisantes susceptibles d'abriter ce qui reste de l'humanité. Alors que l'intrigue se resserre progressivement sur Lily et sa famille, en proie à des problèmes plus prosaïques mais qui découlent également de la situation, on assiste aux bouleversements accompagnant la fin d'un monde, panorama certes incomplet mais qui comprend quelques beaux tableaux et des scènes épiques, comme les infatigables marcheurs cherchant où s'arrêter, les microsociétés négociant cher le moindre privilège ou les plates-formes flottantes récupérant des biens au-dessus des cités englouties. Il ne s'agit cependant que de vignettes disparates : étalées sur plusieurs décennies, fractionnées sur plusieurs sites, elles ont du mal à agréger une intrigue stable autour des principaux protagonistes. L'alchimie ne prend que dans le dernier tiers, quand la montée des eaux a considérablement réduit la surface habitable, les moyens d'action et les intervenants. Baxter refuse également le spectaculaire ou le voyeurisme qu'on peut aisément imaginer avec un tel sujet, parvenant néanmoins à faire frémir, un peu, avec l'évocation de la plus sordide des séquences morbides. Mais cette mise à distance atténue également la portée dramatique du récit. Il se montre en revanche plus intéressé par les questions d'évolution, la pression darwiniste jouant également à fond dans ce récit catastrophe, qui voit les plus réactifs sauver leur peau. Baxter parvient à bien faire comprendre que les états d'âme n'ont plus cours et que la compassion peut s'avérer mortelle, prise de conscience qui sous-tend une bonne partie des relations, souvent conflictuelles, entre les protagonistes. Il s'attarde également sur les enfants, qui n'ont connu que la fuite devant le déluge et parviennent à remarquablement s'adapter à la situation, nageurs émérites à l'aise dans de grandes profondeurs et capables d'évoluer en apnée prolongée. L'adulte est forcé, à regret, d'abandonner dans ce nouvel environnement des pans entier de son savoir, pour une grande part obsolètes. C'est sur la transmission de la culture et, partant, des valeurs commune à une cellule familiale, que Baxter s'interroge le plus ; à cheval sur deux générations, le roman montre la faillite de cet enseignement. Alors que chaque parent s'imagine donner à sa progéniture les moyens de faire son chemin dans la vie, ici la rupture est à chaque fois consommée : la fille de Helen, les enfants d'Amanda, la sœur de Lily, le fils du milliardaire, tous finissent par s'opposer de la plus radicale façon à leurs parents ou substituts, et c'est une autre question concernant les mécanismes de l'évolution et de la transmission d'un bagage dans des circonstances extrêmes, que l'auteur pose ici. Déluge se situe cependant un cran en dessous de ce à quoi il nous avait habitués. Baxter est-il au creux de la vague ? La lecture de ce roman n'est pas désagréable, d'autant plus que la psychologie des personnages est davantage fouillée. Il est manifeste également que ce sont les stratégies de survie qui sont au cœur du récit ; ce premier volume étant destiné à amener l'humanité sur des cités-radeaux, il faudra attendre la suite, Ark, pour vérifier si cette mise en place un peu laborieuse méritait le détour. Claude ECKEN (lui écrire) Critiques des autres éditions ou de la série

Le point de départ de ce diptyque est assez original : en effet, pour nous parler de la fin de la Terre telle que nous la connaissons, Baxter commence par nous décrire un futur proche dans lequel l'Espagne s'est fragmentée sous l'effet du terrorisme, et introduit ses protagonistes sous la forme d'un groupe d'otages soudé par cinq ans de captivité. De leur libération, alors que le niveau des eaux commence à monter, jusqu'à la fin de l'histoire, ils ne cesseront de rester en contact les uns avec les autres. La fin de la Terre ? Presque, car la montée des eaux de Stephen Baxter, ce n'est pas de la gnognotte : au lieu de nous resservir l'habituelle fonte des calottes glaciaires, qui ferait certes des dommages, mais limités, il propose une hypothèse plus osée, plus SF : l'idée que le manteau de notre planète renferme de gigantesques océans souterrains qui, à la faveur d'un mouvement tectonique, se déversent en surface. Du coup, la crue — plus que le déluge du titre — est désormais quasiment sans fin, et le niveau des eaux va monter de plusieurs kilomètres. L'environnement de la Terre opère ainsi un changement complet, et l'on imagine bien que ce postulat va permettre à Baxter de nous décrire le phénomène dans toute son ampleur et d'en analyser toutes les conséquences. Plutôt que d'adopter un mode de narration globalisant, où l'on passerait en revue les conditions climatiques changeantes sur toute la planète, il préfère garder le focus sur ses otages qui vont peu à peu prendre conscience de l'universalité du phénomène tout en essayant de sauver leurs proches ; même lors d'un cataclysme planétaire, Baxter reste ainsi au plus près de l'humain. C'est l'un des principaux intérêts de Déluge : mêler destin particulier et catastrophe écologique majeure, sans verser trop dans le mélodramatique (à ce titre, Baxter ne donne jamais de chiffres sur la portion de population ayant péri suite à la crue). Baxter adopte une narration chronologique, où le lent défilé des dates résonne douloureusement avec l'inexorabilité de l'augmentation du niveau des eaux. Les tentatives de l'Homme pour contrer cette catastrophe, même si elles sont parfois audacieuses (le personnage de Nathan Lammockson, milliardaire égoïste mais visionnaire, est à ce titre emblématique de la théorie darwiniste selon laquelle seuls les plus forts réussiront à s'adapter), semblent irrémédiablement vouées à l'échec. Après tout, qui sommes-nous, pauvres êtres humains, face à des phénomènes qui nous dépassent ? Et ce n'est pas la dernière scène du roman, inévitable et inoubliable (des scènes comme celle-là nous rappellent pourquoi nous lisons de la SF), qui changera cette conclusion. Dans Déluge, Lammockson et les siens construisent la Troisième Arche, gigantesque plateforme-radeau assemblée de bric et de broc qui leur permettra de continuer à exister quand les eaux recouvriront toute la planète. Mais pourquoi troisième ? Eh bien, c'est ce à quoi va répondre Arche, second volet du diptyque. Pas totalement synchrones (Arche commence alors que la crue est déjà bien entamée), les deux romans se recoupent beaucoup, et partagent même certaines scènes communes. Lorsque l'humanité se rend compte de l'inéluctabilité de l'événement auquel elle assiste impuissante, des milliardaires — parmi lesquels figure bien évidemment Lammockson — décident de construire un vaisseau spatial qui permettra à l'homme de coloniser une nouvelle planète lorsque la Terre sera devenue invivable. Même si Baxter aborde de front les questions scientifiques sur la possibilité d'un itinéraire au long cours (via une bulle de distorsion permettant un voyage en accéléré), et technologiques sur la création de ce vaisseau-arche, il ne s'y étend pas. Ce qui l'intéresse davantage, c'est encore une fois l'aspect humain. Aussi va-t-on assister à la formation du futur équipage : des jeunes femmes et hommes qui apprendront à se connaître au fil des années, tout en se perfectionnant dans différentes spécialités scientifiques. Puis arrive le moment du départ, où un grain de sable vient s'immiscer à bord du vaisseau sous la forme de « Personnes Déplacées », entendez les laissés-pour-compte qui décident de se rebeller et dont certains vont réussir à pénétrer dans l'arche. Dès lors, les tensions, que l'on avait voulu éviter par la formation groupée de tout l'équipage, vont se multiplier. Cette partie est la moins convaincante du diptyque, car Baxter abandonne toute prospective scientifique rigoureuse pour lui préférer le ressort dramatique souvent peu vraisemblable de la vie à bord de l'Arche (on imagine difficilement qu'un des protagonistes puisse devenir un dictateur, ou que l'on condamne tel autre, fautif, à une amputation de la jambe). Baxter sacrifie ici au spectaculaire de manière gratuite ; il semble que son seul but soit de préparer le schisme quasi-religieux qui va voir les habitants du vaisseau s'affronter et décider de se séparer pour choisir différents itinéraires. Même si, comme le dit l'adage, « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », on doute fortement à la fin d'Arche que Baxter soit réellement convaincu du bien-fondé de ce dicton. Saga dense (chaque roman pèses ses sept cents pages en poche) dans laquelle les motifs religieux sont transparents — le déluge, l'arche de Noé, bien évidemment, mais aussi la figure messianique revendiquée par Lammockson, ou encore le schisme à bord de l'arche — , Déluge/Arche est donc marqué par la volonté de Baxter de rester au plus près de l'humain. A ce titre, on signalera que les protagonistes principaux sont essentiellement féminins, pied de nez à la tradition plutôt virile des récits-catastrophes, courant dans lequel ce diptyque s'inscrit bien évidemment. Sans prétendre être aussi hard science que certains autres livres de l'auteur, cette série articule finalement ses deux romans autour d'une thématique centrale : celle de la transmission du savoir d'une génération à l'autre, et des difficultés qui vont avec, notamment au moment où se produit un événement planétaire qui va provoquer une rupture du monde tel que nous le connaissons. Au final, Déluge/Arche ne se révèle sans doute pas l'œuvre la plus aboutie de Baxter (la crédibilité scientifique est parfois traitée avec légèreté, et l'évolution psychologique des colons d'Arche semble peu vraisemblable), mais reste une lecture intéressante et donc recommandée. Bruno PARA (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |