|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

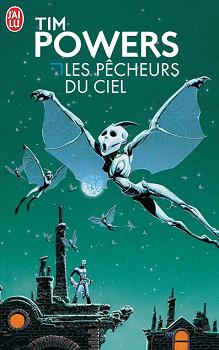

Les Pêcheurs du ciel

Tim POWERS Titre original : An Epitaph in Rust, 1976 Première parution : Winnipeg, Canada : Laser Books, novembre 1976 ISFDB Traduction de Michel DEUTSCH Illustration de Philippe CAZA J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (2007 - )  n° 4512 n° 4512  Dépôt légal : mars 2008 Roman, 256 pages, catégorie / prix : 6 € ISBN : 978-2-290-04512-1 ✅ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

Los Angeles entourée de remparts. Dans les rues, des mendiants, des type shootés au tref — mélange de tabac, d'opium et de verre pilé — se font tabasser par une cohorte d'androïdes armés de flingues et d'épées : la police. À la pause déjeuner, nos braves gardiens de la paix broutent l'herbe des prairies, à quatre pattes, nus comme des vers. Pendant ce temps les hommes-oiseaux chapardent tout ce qui brille pour décorer leur nids. Attention, quiconque les attrape — avec une canne à pêche, comme il se doit — pour s'emparer de leur butin est sévèrement puni : les deux mains coupées... Voilà pourquoi frère Thomas s'est enfui de son monastère : il a fauté, s'est fait pincer. Et maintenant il va découvrir le monde. Tim Powers Né en 1952, il vit en Californie où il enseigne la littérature anglaise, dont les auteurs et les mystères imprègnent son œuvre. Mêlant avec virtuosité SF, fantastique et références historiques, ses récits picaresques haletants et nimbés d'irréel figurent au panthéon de la littérature de science-fiction, Les voies d'Anubis en tête. « Les pêcheurs du ciel montre bien, par-delà la richesse des détails et la cohérence des personnages, ce qui constitue la puissance profonde d'œuvres aussi matures que Les voies d'Anubis ou Poker d'âmes. » Critiques des autres éditions ou de la série

Il était une fois trois jeunes gens aspirant à devenir écrivains qui avaient Philip K. Dick pour ami. Cela se passait au milieu des années 70, en Californie. Depuis, tous trois sont devenus des écrivains de premier plan, chacun dans son — ou ses — styles. James Blaylock, maître du steampunk et merveilleux auteur de Fantasy 1, est sans doute celui sur qui l'influence de l'auteur d'Ubik est la moins visible. À l'inverse, K.W Jeter s'est avéré le plus ouvertement dickien des trois 2, même s'il semble aujourd'hui se consacrer quasi exclusivement à la littérature d'horreur. Tim Powers, enfin, a développé l'une des œuvres les plus personnelles de cette fin de siècle, mêlant les genres avec maestria dans Les voies d'Anubis ou Le palais du déviant, avant de se tourner vers un Fantastique contemporain bien différent de celui pratiqué par Jeter. Les pêcheurs du ciel, son second roman, se déroule dans une Amérique balkanisée. Thomas, un moine en fuite, entre dans une troupe de théâtre, où il prend le nom de Rufus Penninck. S'il fuit, c'est parce qu'il a péché dans le ciel un homme-oiseau, à qui il a volé le butin contenu dans sa poche ventrale. Ces créatures nées de l'ingénierie génétique sont employées comme percepteurs par la mairie de Los Angeles, car elles ont tendance, telles les pies, à s'emparer de tous les objets brillants passant à leur portée. Il suffit de tendre de temps à autre de grands filets pour les capturer, puis de vider leur poche ventrale pour collecter les impôts ; on peut se demander si cette méthode est vraiment efficace, à en juger par la poignée de verroterie que récupère Thomas. Dans ce monde improbable, ce sont des androïdes herbivores qui assurent la police. À l'heure du déjeuner, ils se déshabillent et se mettent à quatre pattes pour brouter. Parfois, certains d'entre eux gonflent, à cause du méthane ; il suffit alors de leur décocher une flèche enflammée pour les faire exploser. Il y a dans ces deux exemples — et surtout dans le second — un irrésistible côté blague de potache, ou plutôt d'étudiant états-unien des années 70. La grande époque de la contestation et de la contre-culture sont encore fraîches dans les mémoires lorsque Tim Powers écrit Les pêcheurs du ciel. On peut supposer que la balkanisation des USA relève de cette même logique, peut-être inconsciente. Au lieu d'être bafouée, l'autorité a simplement éclaté, pour des raisons mystérieuses ; l'Empire américain s'est effondré, Le roman a tout d'un collage, dont certains éléments annoncent néanmoins les œuvres à venir de Powers. Ainsi, les hommes-oiseaux collecteurs d'impôts ne dépareraient-ils pas dans Date d'expiration, et certains aspects du personnage de Thomas/Rufus lui donnent un air de première mouture — ou de version light — du William Ashbless des Voies d'Anubis. D'autres détails, comme on l'a vu, relèvent plus directement du Zeitgeist de l'époque d'écriture du livre, tandis que l'intrigue suit la tradition du roman populaire. Il ne faut pas non plus négliger l'influence dickienne, qui transparaît notamment dans le rôle majeur joué par les androïdes, tout en imprégnant subtilement tout le roman. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? n'est jamais loin, non plus que Coulez mes larmes, dit le policier... Et le personnage de Pat, plus développé, aurait été tout à fait à sa place dans Substance Mort, qui était alors en cours d'écriture. On l'aura compris, Tim Powers en est encore à chercher ses marques. Dans sa présentation, l'éditeur américain des Pêcheurs du ciel évoque le concept de « gonzo fiction », technique d'écriture basée sur une intrigue frénétique, qui ne laisse jamais le lecteur en repos. A en juger par les auteurs qu'il cite en exemple, il semblerait qu'il y ait là une continuité qui dépasse la simple méthode de travail, et que l'on puisse tracer une ligne d'évolution qui va de van Vogt à Gibson, en passant par des gens aussi divers que Bester, Lafferty, Brunner ou Jeter. En fait, la gonzo fiction, telle que définie dans cette présentation, apparaît comme une manière de traiter l'information et de l'injecter sans en avoir l'air dans un ensemble romanesque souvent frappé du sceau de la dinguerie la plus totale. Mais il semblerait également qu'elle ait été surtout maniée par des auteurs chez qui le cadre socio-politique possède un fond de réalisme 3. Toutefois, van Vogt, Lafferty et Powers font exception à cette règle ; chez eux, c'est cette frénésie elle-même qui tient lieu de fil conducteur. Et, en faisant ressortir cet aspect, Les pêcheurs du ciel montre bien, par-delà la richesse des détails et la cohérence des personnages, ce qui constitue la puissance profonde d'oeuvres aussi matures que Les voies d'Anubis ou Poker d'âmes. Notes : 1. Voir par exemple Le vaisseau elfique paru cette année chez Rivages. Roland C. WAGNER (site web)

Des androïdes policiers qui broutent de l'herbe et qui gonflent sous l'effet du méthane, explosent sous l'effet d'une flèche enflammée, cela ressemble à du Brussolo. C'est pourtant du Tim Powers... quand il débutait ! Orphelin recueilli par un monastère, le jeune moine Thomas fuit après avoir volé le contenu de la poche ventrale d'un homme-oiseau qui, comme la pie, chaparde tout ce qui brille, ignorant que cette espèce appartient au fisc et qu'il vole donc l'État. Mais Thomas ignore bien des choses. Le Los Angeles qu'il découvre ressemble à une cité médiévale, encombrée de charrettes, peuplée d'indigents, même s'il est question ailleurs de clones, d'androïdes, de drogués au verre pilé ou de supports informatiques minuscules. Notre naïf, qui a trouvé refuge au sein d'une troupe de théâtre, se trouve être au centre d'un complot et d'enjeux politiques qui le dépassent. Thomas, pas plus que le lecteur, n'a le temps de s'ennuyer au cours de ce récit aux rebondissements échevelés, foisonnant de personnages délirants, d'intrigues hénaurmes, à la manière d'un feuilleton de Ponson du Terrail ou d'Eugène Sue sur laquel planerait l'ombre de Dick. Ce qu'aux USA on nomme gonzo-fiction, technique qui consiste à faire feu de tout bois et à multiplier les scènes d'action pour ne pas laisser le temps au lecteur de se poser trop de questions. La lecture de cette pièce à ranger au rayon des péchés de jeunesse est assez ébouriffante et, bien qu'elle ne laisse pas d'impression durable, Powers a raison d'être fier d'avoir écrit ce deuxième roman (le premier est à paraître chez J'ai lu) avant l'âge de 24 ans. PS : Ah, la valse des étiquettes ! Portant le label SF-Fantasy, ce livre est pourtant un authentique roman de SF, qu'on se le dise ! Claude ECKEN (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |