|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

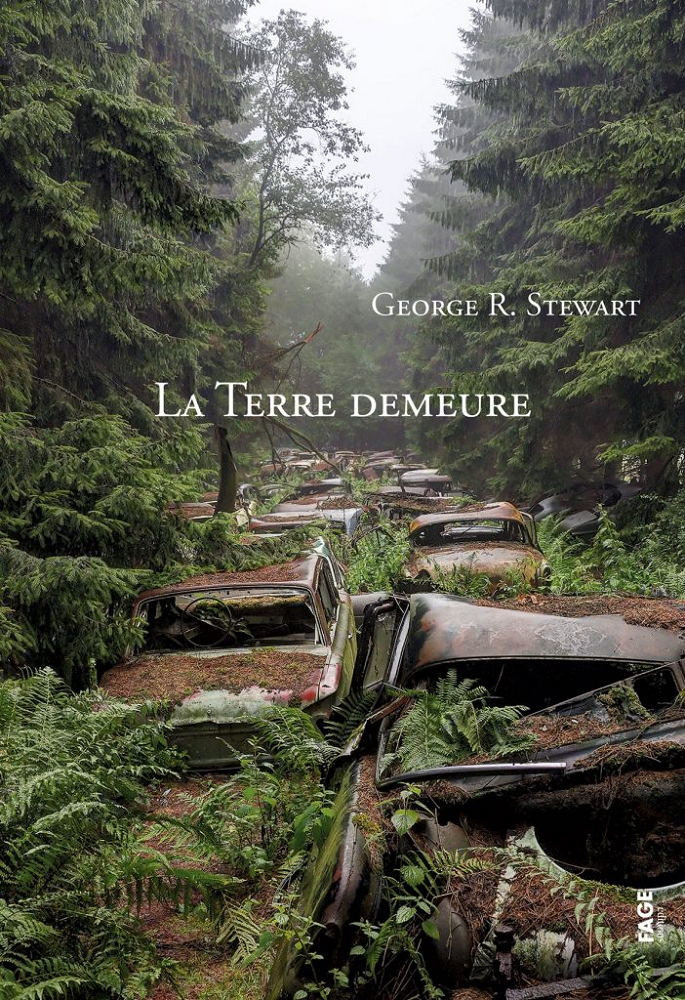

La Terre demeure

George Rippey STEWART Titre original : Earth abides, 1949 ISFDB Traduction de Jeanne FOURNIER-PARGOIRE FAGE (Lyon, France) Dépôt légal : février 2018, Achevé d'imprimer : janvier 2018 Roman, 368 pages, catégorie / prix : 22 € ISBN : 978-2-84975-492-4 Format : 14,5 x 21,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Photographie de couverture : Rosanne de Lange.

Autres éditions

FAGE, 2020 GALLIMARD, 2022 Sous le titre Le Pont sur l'abîme HACHETTE, 1951 Sous le titre La Terre demeure Robert LAFFONT, 1980

Quatrième de couverture

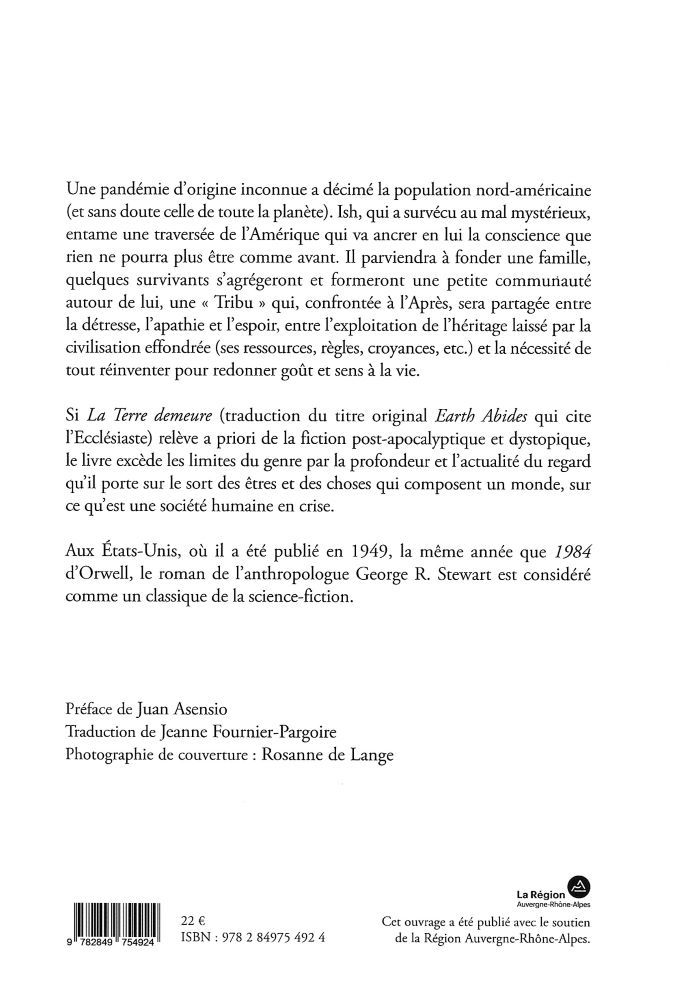

Une pandémie, d’origine inconnue, a décimé la majeure partie de la population nord-américaine (et sans doute celle de toute la planète). Ish, qui a survécu au mal mystérieux, entame une traversée de l'Amérique qui va ancrer en lui la conscience que rien ne pourra plus être comme avant. Il parviendra à fonder une famille, quelques survivants s’agrégeront et formeront une petite communauté autour de lui, une « Tribu » qui, confrontée à l’Après, sera partagée entre la détresse, l’apathie et l’espoir, entre l’exploitation de l’héritage laissé par la civilisation effondrée (ses ressources, règles, croyances, etc.) et la nécessité de tout réinventer pour redonner goût et sens à la vie. Si La Terre demeure (traduction du titre original Earth Abides qui cite l’Ecclésiaste) relève a priori de la fiction post-apocalyptique et dystopique, le livre excède les limites du genre par la profondeur et l’actualité du regard qu’il porte sur le sort des êtres et des choses qui composent un monde, sur ce qu’est une société humaine en crise. Aux États-Unis, où il a été publié en 1949, la même année que 1984 d’Orwell, le roman de l’anthropologue George Stewart est considéré comme un classique de la science-fiction.

Critiques

Il est grand temps de redécouvrir La Terre demeure de George R. Stewart. Ainsi Juan Asensio débute-t-il sa préface à cette nouvelle édition, la troisième en langue française. L’ouvrage fut publié en 1949 aux USA, traduit en 51 chez Hachette sous le titre Un Pont sur l’abîme, réédité en 1980 dans la collection « Ailleurs & demain classique » chez Robert Laffont, agrémenté d’une élogieuse préface de John Brunner et d’une non moins remarquable postface de Rémi Maure éclairant le thème post-apocalyptique qui n’ont malheureusement pas été reprises ici. La nouvelle préface interroge davantage le contenu du roman de Stewart. Un virus a éradiqué 99,99 % ou davantage de la population américaine, et probablement mondiale (selon moi). Ish, mordu par un crotale, est l’un des très rares survivants. Il est un intellectuel, avant tout observateur de la nature de sa région, qui constitue son sujet de thèse, et un homme volontiers solitaire qui le restera jusqu’à la page 130. Il traverse les États-Unis aller-retour sans croiser quiconque valant qu’il s’associât avec. De retour en Californie, il rencontre Em, qui devient sa femme, et bientôt une petite communauté s’agrège autour d’eux et des enfants viennent à naître. Longtemps, ce groupe, « la tribu », vit sur les vestiges de l’ancien monde qui progressivement se délite – Stewart parsème son roman de commentaires « off », en italiques, tantôt lyriques, tantôt cliniquement descriptifs, de l’impact sur le monde de la disparition de l’homme. En bon intellectuel, Ish aimerait beaucoup préserver le savoir contenu dans les livres, mais force lui est de constater que pour les nouvelles générations, un rien de savoir pragmatique est infiniment plus précieux pour leur survie. Il devra au final admettre que les générations futures ne relèveront pas la civilisation mais qu’elles n’en ont pas vraiment besoin. Comme le montre la postface de Rémi Maure à l’édition de 1980, La Terre demeure occupe une position médiane au sein du corpus de la littérature post-apocalyptique. En gros, l’apocalypse est soit le résultat d’une catastrophe naturelle, soit le fait de l’humanité. Dans la première option, on a des œuvres et des auteurs qui envisagent la résurrection de la civilisation. Dans l’autre cas, la civilisation est justement le fléau responsable de la catastrophe qu’il ne faut à aucun prix relever de ses cendres. Aujourd’hui, 70 ans après la parution originale du roman, c’est devenu une tendance philosophique lourde que de considérer que la civilisation doit disparaître, l’homme avec elle et que tout sera bien mieux ainsi (L’Humanité disparaîtra, bon débarras ! de Yves Paccalet, le roman de Jean-Pierre Andrevon Le Monde enfin, ou le film de Terry Gilliam L’Armée des 12 Singes). Nombre de récits post-apo proposent la fin du monde comme un châtiment divin, et l’on peut lire ainsi l’épidémie de La Terre demeure, mais ce n’est pas le propos de G. R. Stewart, juste une interprétation possible. Les survivants doivent faire acte de rédemption en renonçant à la civilisation, au fruit de la connaissance offert par le Serpent qui est donc assimiler au mal, pour regagner le Paradis Terrestre. « Heureux les pauvres en espritcar le royaume des cieux leur est ouvert », lit-on dans Matthieu. La civilisation technologique est alors vue comme suffisante et bouffie d’orgueil, à l’instar des Pharisien sous le regard de Jésus. Juan Asensio évoque une révolte animale à travers le texte d’Arthur Machen, « La Terreur », « qui ne peut répondre qu’à la quête éperdue d’une pureté abolie lorsque les hommes et les animaux vivaient ensemble pacifiquement » (p. 12) ; motif naïf que l’on retrouvera dans Shikasta de Doris Lessing. Dans le roman de Stewart, le flambeau de la civilisation, conçu comme le corpus des savoirs agrégés par l’humanité au cours des âges, va s’éteindre ; seront par contre préservés des éléments de société ainsi qu’on le voit dans le sublime passage cité par Brunner (p. 282). Servi par une écriture des plus remarquable, adaptée au propos, La Terre demeure est un exemple éblouissant de récit post-apocalyptique. Thème souvent prétexte à des récits d’action à l’emporte-pièce (on se souvient du navet adapté du très bon roman de David Brin Le Facteur), bien qu’abondent les contre-exemples (dans la préface de Rémi Maure, entre autres), le roman de George R. Stewart est profond et mélancolique, empreint d’une nostalgie pour le savoir perdu mais rempli d’espoir quant à un possible renouveau d’une société pour le moins convenable et, en dépit de tout, résolument optimiste. Voila un livre qui donne en abondance à réfléchir. La Terre demeure est le standard indépassable du thème, comme diraient les jazzmen. À lire absolument. Jean-Pierre LION Critiques des autres éditions ou de la série

« La terre demeure » est un roman classé dans la SF post-cataclysmique. En fait, on pourrait pratiquement le qualifier de la quintessence de ce sous-genre. Tout y est. La catastrophe, qui a des relents très actuels, est une pandémie fatale à la presque totalité des humains. Seuls quelques individus ont survécu. La disparition d’une partie de la population à cause d’une infection n’est pas un thème rare ; on le retrouve dans « La mort blanche » de Frank Herbert. Dans « Dans la forêt » de Jean Hegland, une épidémie par un virus très contagieux tue la plupart des gens, mais deux jeunes femmes isolées en forêt vont survivre grâce aux leçons d’autarcie que leurs parents leur ont inculquées. À la différence des catastrophes du type nucléaire ou écologique, une maladie qui ne s’attaque qu’à l’homo sapiens a cet avantage de laisser intacts les structures et les biens. Le temps fera son œuvre de dégradation. Patrice HILDGEN

...même si les hommes passent. Les romans post-cataclysmiques sont si nombreux dans la science-fiction qu'il serait presque possible de définir cette dernière comme étant la littérature des morts et résurrections de l'humanité. A lire la fort copieuse postface de Remy Maure, on s'aperçoit qu'en effet ce genre de récits a exercé et continue d'exercer un attrait certain, et sur le public, et sur les écrivains. Quant à la préface fort chaleureuse de John Brunner, elle ne peut que donner envie de se plonger dans ce roman, publié en 1949, en même temps que 1984 de Orwell donc, mais qui reste d'une modernité, d'un impact, d'une actualité exceptionnels. 1984 est devenu le classique que l'on sait, alors que La Terre demeure reste une œuvre inconnue en France, malgré une première traduction publiée en 1951, introuvable fort évidemment. Il y avait là une injustice à réparer. Et comme l'affirme John Brunner : « Tant que vous n'aurez pas lu ce livre, vous pourrez ne pas vous rendre compte de la fragilité extrême du monde dans lequel nous vivons... » Alors ne perdons pas de temps. Francis VALÉRY |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |