|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

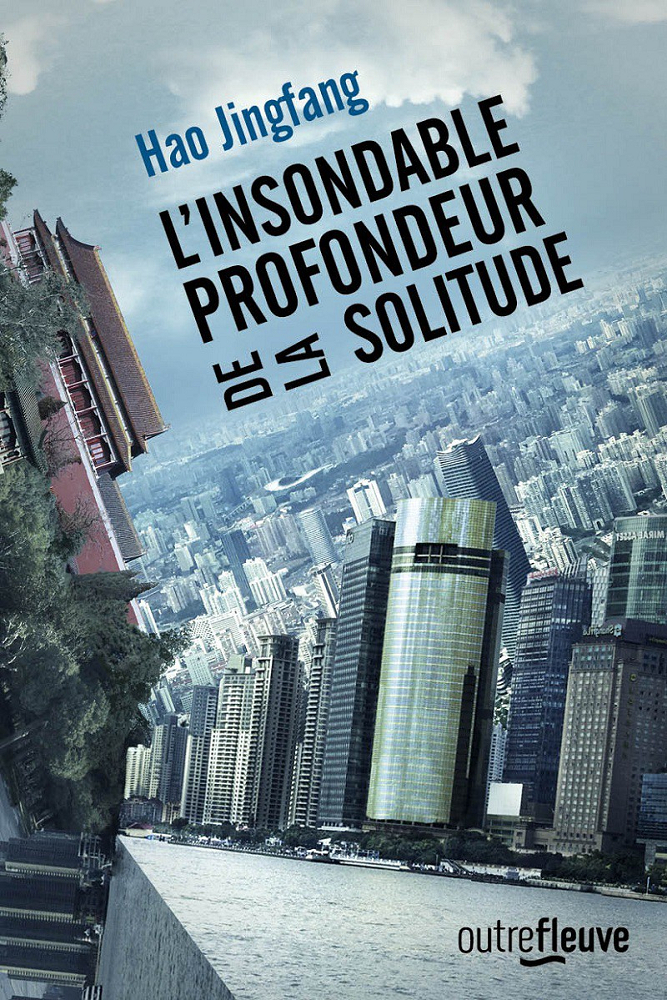

L'Insondable profondeur de la solitude

HAO JingFang Titre original : Gudu Shenchu, 2016 Première parution : 2016 ISFDB Traduction de Michel VALLET Illustration de André SANCHEZ FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Outre Fleuve   Dépôt légal : mai 2018, Achevé d'imprimer : mars 2018 Première édition Recueil de nouvelles, 368 pages, catégorie / prix : 20,90 € ISBN : 978-2-265-11786-0 Format : 14,0 x 21,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Pékin Origami (prix Hugo de la nouvelle).

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Introduction, pages 7 à 8, introduction, trad. Michel VALLET 2 - Pékin Origami (Beijing Zhedie, 2014), pages 9 à 59, nouvelle, trad. Michel VALLET 3 - Au centre de la prospérité, pages 61 à 87, nouvelle, trad. Michel VALLET 4 - Le Chant des cordes, pages 89 à 135, nouvelle, trad. Michel VALLET 5 - Le Dernier des braves (Zuihou Yi Ge Yonggan De Ren), pages 137 à 162, nouvelle, trad. Michel VALLET 6 - Le Théâtre de l'univers, pages 163 à 174, nouvelle, trad. Michel VALLET 7 - Question de vie ou de mort, pages 175 à 221, nouvelle, trad. Michel VALLET 8 - Le Palais Epang, pages 223 à 278, nouvelle, trad. Michel VALLET 9 - L'Envol de Cérès, pages 279 à 314, nouvelle, trad. Michel VALLET 10 - La Clinique dans la montagne, pages 318 à 348, nouvelle, trad. Michel VALLET 11 - La Chambre des malades, pages 349 à 358, nouvelle, trad. Michel VALLET 12 - Le Procrastinateur, pages 359 à 365, nouvelle, trad. Michel VALLET

Critiques

Malgré quelques heureuses initiatives ici ou là, les recueils de nouvelles de science-fiction demeurent une denrée rare en France. Autant dire que les chances de voir paraître chez un grand éditeur le premier recueil d’une écrivaine chinoise à peine trentenaire frôlent le zéro absolu. C’est pourtant ce qui vient d’arriver au Fleuve, qui publie L’Insondable profondeur de la solitude de Hao Jingfang. Le fait que l’un des textes figurant au sommaire, « Pékin origami », ait obtenu le prix Hugo 2016 de la meilleure novelette, n’est sans doute pas tout à fait étranger à cette décision, mais de là à considérer cette récompense comme un argument commercial de poids…

Le texte en question (qui figurait déjà au sommaire de l’anthologie Utopiales 2017) est effectivement le meilleur du recueil. L’auteure y décrit un lieu étrange qui voit trois villes coexister dans le même espace et se succéder à intervalle régulier sur une période de 48 heures. Une minorité de nantis vit confortablement dans la première d’entre elles pendant 24 heures d’affilée, avant que ses bâtiments ne se replient sur eux-mêmes et ne cèdent la place à la ville des classes moyennes pour une durée un peu plus courte. La majorité de la population doit quant à elle se contenter d’une vie aussi inconfortable que brève — huit heures en nocturne tous les deux jours — dans le troisième espace. C’est là que vit Lao Dao, modeste employé d’un centre de traitement des déchets, dont la vie va basculer lorsqu’il découvre qu’il est possible de passer d’une ville à l’autre. Une pratique aussi dangereuse qu’interdite, mais qui peut rapporter gros. Hao Jingfang signe ici un texte joliment inventif, très visuel, et d’une indéniable pertinence dans sa description d’une société dont l’ascenseur social est en panne. Le recueil s’ouvre donc sur une très bonne note. La suite n’est malheureusement pas au niveau.

Dans sa préface d’une grande humilité, Hao Jingfang reconnait ne pas beaucoup se préoccuper de ses intrigues. C’est vrai, mais ce n’est malheureusement pas le seul de ses défauts, ni même le moindre. En premier lieu, les idées de science-fiction qu’elle développe dans ses récits, à l’exception notable de « Pékin origami », sont pour la plupart d’une grande banalité et plus souvent encore restent à l’état d’ébauche. C’est le cas de « La Chambre des malades », dans laquelle des patients sont soignés grâce à leurs interactions avec un réseau social virtuel, ou de « Le Dernier des braves », qui s’interroge maladroitement sur les notions d’héritage et de transmission du savoir à travers le destin de deux clones. D’autres récits font appel à un imaginaire totalement désuet aujourd’hui, notamment ceux mettant en scène une invasion extraterrestre (« Au Centre de la prospérité », « Le Chant des cordes » et « Le Théâtre de l’univers »), même si, dans le domaine, la palme revient à « L’Envol de Cérès » et sa colonie aux allures de village campagnard d’antan.

De manière plus générale, les nouvelles de Hao Jingfang souffrent d’une écriture désespérément plate (la responsabilité de ce problème ne me semble pas incomber au traducteur), ses récits manquent cruellement de chair, d’aspérités, ses personnages passent leur temps à geindre et à se plaindre de leur triste sort, et les intrigues se préoccupent davantage de répondre à leurs mesquines attentes qu’à mettre en lumière les particularités des mondes dans lesquels ils évoluent.

Au mieux pourrait-on encore sauver « Le Palais Epang », nouvelle relevant plutôt de la fantasy, qui met en scène Qin Shi Huang, premier empereur de Chine, plus de deux mille ans après sa mort. Deux nouvelles sur onze (et non douze, comme l’annonce la quatrième de couverture), le bilan est mince.

Philippe BOULIER |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112066 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |