|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

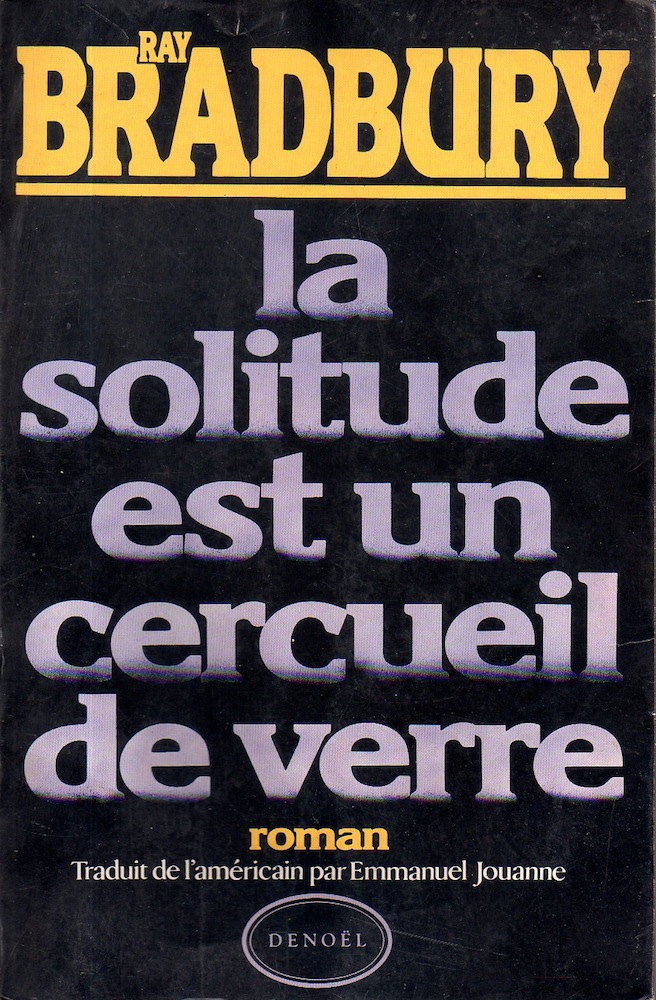

La Solitude est un cercueil de verre

Ray BRADBURY Titre original : Death is a Lonely Business, 1985 Première parution : New-York : Alfred A. Knopf, octobre 1985 ISFDB Cycle : Autobiographie romancée vol. 1  Traduction de Emmanuel JOUANNE DENOËL (Paris, France), coll. Arc-en-ciel  Dépôt légal : avril 1986, Achevé d'imprimer : avril 1986 Roman, 266 pages, catégorie / prix : 88 F ISBN : 2-207-23240-9 Format : 15,0 x 23,0 cm✅ Genre : Hors Genre Dédicace : Affectueusement, à Don Condgon qui en est à l'origine. Et à la mémoire de Raymond Chandler, Dashiell Hammett, James M. Cain et Ross MacDonald. Et à mes amis et maîtres Leigh Brackett et Edmond Hamilton ; cruellement regrettés. Couverture et jaquette à rabats. Photo : Jacques Robert.

Quatrième de couverture

[texte du premier rabat de jaquette]

C'est par une nuit d'orage, dans un tramway bringuebalant, qu'une voix avinée souffle cette phrase énigmatique dans le cou du narrateur, jeune écrivain en mal de succès : “La solitude est un cercueil de verre.” Quand il se retourne le tram est vide. Nous sommes en octobre 1949. La vieille ville balnéaire de Venice, Californie, est aux mains des démolisseurs : déjà, sur la jetée, les montagnes russes se sont affaissées ; le cinéma qui a vu passer toutes les gloires du muet n'affiche plus qu'un mot : adieu. Et, en contrebas dans l'eau du canal, le corps d'un vieillard se balance, enfermé dans une cage aux lions. Il faut du temps pour que l'inspecteur Crumley se laisse convaincre par ce jeune homme à la tête brûlée qui prétend avoir entendu l'assassin et qui a commencé sa propre enquête auprès de personnages singuliers : de la vieille dame grabataire qui vend des canaris inexistants jusqu'à l'ancienne star du muet en passant par le directeur du cinéma sur l'eau, la tenancière du stand de tir et bien d'autres. C'est pourtant le détective amateur qui débrouillera l'énigme et découvrira l'insolite mobile du tueur.

[texte du dernier rabat de jaquette]

Hommage au roman noir américain dont il reprend avec humour et nostalgie les thèmes et les climats, La solitude est un cercueil de verre possède toutes les richesses qui ont fait le succès de Ray Bradbury : tendresse du regard, force des images, splendeur baroque des situations, précision psychologique et excellence de l'écriture. Cette première incursion dans le genre policier est un éblouissant retour sur le devant de la scène littéraire.

L'auteur. Né en 1920 dans l'Illinois, Ray Bradbury est l'auteur de science-fiction le plus connu au monde. Ses Chroniques Martiennes, son Farenheit 451, ses recueils de nouvelles ont été lus à des millions d'exemplaires dans toutes les langues de la terre.

Critiques des autres éditions ou de la série

Si les romans noirs de Matheson, Sheckley ou Brown sont appréciés, on ne connaît que quelques nouvelles policières de Bradbury. En tout cas aucun roman : fallait-il s'en plaindre ? Bradbury est un cas : heureux auteur des Chroniques Martiennes, il a servi, en France, à donner de la S.F. une image « respectable », cela dit, il n'a jamais été très fort sur les intrigues. Son truc, c'est l'atmosphère, le côté de sentimentalité midinette, qui « porte à la rêverie » comme disait Emma Bovary. Donc inutile d'espérer, malgré les références au roman tough, une résurrection de Hammet, ou de Chandler (de vrais artistes, à relire). Pas même un remake à la distanciation intelligente, comme le Hammet récemment cinématographié. Pourtant, ça commence bien : les 50 premières pages sont accrocheuses, créent une atmosphère un peu mystérieuse, comme dans La foire des ténèbres. Mais la mayonnaise ne prend pas : ce qui aurait fait une nouvelle s'étire par la répétition, laborieusement et tente de se couler dans la forme d'un roman : en vain. C'est long et indigeste. Reste que c'est lisible pour d'autres raisons, intéressant là où on ne l'attendait pas : on y voit Bradbury mis en scène dans sa jeunesse, auteur de S.F. débutant, vrai « cinglé », parfois attendrissant (ses rapports avec les femmes, comme chez ses martiens), des souvenirs, de la nostalgie. Après Asimov et Van Vogt, Bradbury tente un « come back ». Il le fait, plus intelligemment, en changeant de terrain. Mais tout le monde n'est pas Ballard, capable d'enchanter par L'Empire du Soleil, une sorte de retour aux sources des fantasmes. Bradbury se contente de nous faire visiter son bric à brac. Reste le meilleur, qui est le titre français, amélioration notable de l'original, et que l'on doit, comme la traduction, à E. Jouanne. Roger BOZZETTO |

| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112195 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |