|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Stratégie Ender

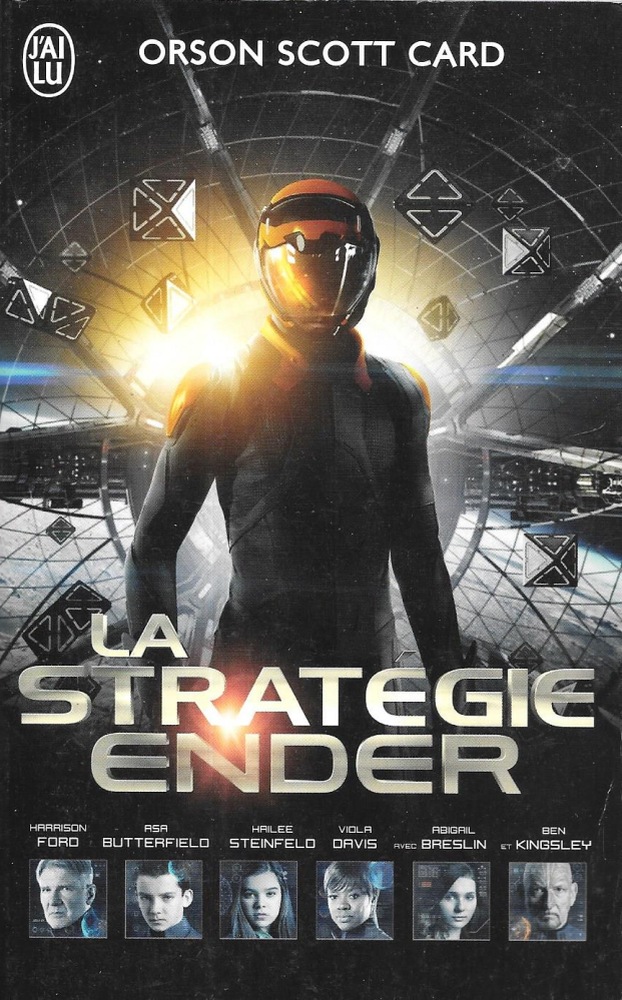

Orson Scott CARD Titre original : Ender's Game, 1985 Première parution : États-Unis, New York : Tor Books, janvier 1985 ISFDB Cycle : Ender vol. 1  Traduction de Sébastien GUILLOT Illustration de Grégoire HÉNON J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (2007 - )  n° 10483 n° 10483 Dépôt légal : septembre 2013, Achevé d'imprimer : 4 novembre 2014 Retirage Roman, 384 pages, catégorie / prix : 6,90 € ISBN : 978-2-290-07182-3 Format : 11,3 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

J'AI LU, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2006, 2009, 2012, 2013, 2014, 2017, 2023 Sous le titre La Stratégie "Ender" LIVRE DE POCHE, 1989, 1993 Sous le titre La Stratégie Ender OPTA, 1986

Quatrième de couverture

Andrew Wiggin, dit Ender, n'est pas un garçon comme les autres. Depuis sa naissance, ses faits et gestes sont observés par l'intermédiaire d'un moniteur greffé dans son cerveau. Car ceux qui l'ont conçu ambitionnent de faire de lui rien de moins que le plus grand général de tous les temps, le seul capable de sauver ses semblables de l'invasion des doryphores. Et alors qu'Ender suit pas à pas le dur chemin de son apprentissage de guerrier, ses créateurs mesurent la gravité de leur choix : en donnant naissance à un monstre, n'ont-ils pas damné l'humanité elle-même ?

De confession mormone, Orson Scott Card s'est toujours attaché à défendre une science-fiction initiatique et humaniste. D'aucuns considèrent La stratégie Ender comme le chef-d'œuvre de cet auteur contemporain majeur.

Critiques des autres éditions ou de la série

Orson Scott Card, après une première carrière fulgurante (dont le point d'orgue avait été constitué par Les Maîtres-Chanteurs, chez Denoël) s'était depuis 3 ou 4 ans un peu effacé de la science-fiction. Le voici de retour à ses premiers succès — « Ender's Game », la nouvelle, l'avait aidé à remporter le prix du meilleur nouvel auteur en 1978. L'argument en était assez simple : la vie dans une école militaire, et la frontière mouvante entre guerre et simulation. Cadet précoce, Ender est un enfant prodige forcé à jouer le jeu trop dur des adultes : Scott Card est coutumier de cet usage des protagonistes enfants pour accentuer l'acuité des menaces qui pèsent sur ses personnages. Ender s'adapte à la compétition, et sera le plus fort ; même si c'est au prix de la destruction de son monde affectif, en particulier des liens quasi-incestueux qui le lient à sa sœur. Le déroulement du livre force à la comparaison avec Etoiles, Garde à vous ! de Robert Heinlein : on suit dans les deux cas le protagoniste au travers des étapes de sa carrière militaire, au sein d'une guerre à mort entre l'humanité et une race étrangère. Card se démarque par la cruauté des dilemmes qu'il met en scène : la guerre que se livrent humains et « Buggers » n'est pas juste, elle n'est qu'inévitable ; les militaires qui font d'Ender un monstre, au nom de l'efficacité — jamais le combattant parfait n'est présenté comme idéal — en sont conscients, et en souffrent. En deviennent-ils meilleurs pour autant ? Non. Card n'est pourtant pas un cynique, on sent derrière ses œuvres le poids des convictions morales, il ne fait pas de doute à le lire que le système qui crée Ender est un mal, mais du raisonnement de l'auteur, il faut conclure que c'est un mal nécessaire (et que le sort de l'humanité dépend de surhommes comme Ender Wiggins). Je ne le suivrai certainement pas sur ce terrain. Cependant il faut reconnaître à Card un talent d'écrivain, même si ce n'est que celui de se servir des sentiments comme d'une matraque émotionnelle. La Stratégie Ender est un roman qui marque. C'est peut-être pour cela, peut-être pour sa ressemblance avec le modèle Heinleinien toujours chéri des Américains, qu'il a remporté cette année le « Prix Nebula ». Pascal J. THOMAS (lui écrire)

Dans un futur proche, la Terre, qui maîtrise le voyage spatial, est en guerre contre un peuple extra-terrestre dont l’aspect insectoïde lui a valu le surnom de « doryphore ». Andrew « Ender » Wiggins, jeune garçon de six ans, est enrôlé à l’école militaire pour devenir chef de guerre. Mais les conditions de vie et l’entrainement sont particulièrement durs. Paru en 1985, La Stratégie Ender est le livre qui a imposé Orson Scott Card comme l’un des écrivains majeurs de la décennie. En pleine explosion du cyberpunk (Neuromancien de William Gibson sort un an avant), Ender se situe à l’opposé de ce courant : au premier abord le récit semble plus proche d’un starship troopers pris au premier degré, avec ses terriens menacés par d’immondes extra-terrestres. Néanmoins le roman se révèle rapidement plus fin que cela. Tout d’abord, Card est l’un des écrivains les plus à l’aise avec les personnages enfants. Si Ender n’est pas aussi réussi qu’Alvin le faiseur ou que le prodige des Maitres Chanteurs, la psychologie générale des jeunes est une réussite, de même que les relations enfants-adultes. L’auteur maitrise particulièrement bien la montée en puissance d’Ender, ses angoisses et ses questionnements, en parallèle avec la tension imposée par l’encadrement militaire, elle-même tiraillée entre son objectif absolu (gagner la guerre) et ce qu’elle fait subir à ses élèves. Le roman souffre quand même de quelques défauts : d’une part un déséquilibre entre une trop longue première partie et une deuxième partie extrêmement brève, d’autre part il est marqué lourdement par les pensées personnelles de Card : la persistance du pacte de Varsovie dans le futur ainsi que le fonctionnement collectiviste des doryphores sentent fort l’anticommunisme primaire, de même que les débats entre Démosthène et Locke. Mais ces défauts sont mineurs face aux qualités du récit. Presque 30 ans après sa parution, La Stratégie Ender est un roman toujours aussi efficace et le chef d’œuvre de son auteur. Si son classicisme (il aurait certainement pu être écrit vingt ou trente avant sans grande différence) explique sans doute ses prix Hugo 86 et Nebula 85, il ne le dévalue pas pour autant. René-Marc DOLHEN

Le résumé indique que l'auteur est humaniste, et privilégie les histoires initiatiques. Avec un tel départ, je m'attendais à lire un roman optimiste et bienveillant à l'égard de l'humanité. En fait, c'est plus complexe que cela. D'abord, La stratégie d'Ender est une histoire de violence. Violence physique tout d'abord, avec les agressions infligées à Ender par son frère Peter et des « camarades » de son école. Violence verbale et morale aussi, avec des mots très durs prononcés par des enfants de 8-9 ans. Enfin, violence sociétale, avec une surpopulation impliquant un strict contrôle des naissances : les « Troisièmes » (enfants d'une famille) sont très mal considérés. À cet univers si proche et presque réel, se greffe un contexte science-fictif : l'introduction d'un adversaire opposé aux humains, les doryphores. Ceux-ci ne sont pas sans rappeler les arachnides de Starship Troopers. Ils nous font la guerre et semblent bien mieux préparés que nous ; mais nous leur rendons bien, grâce à notre génie militaire qui les a repoussés voilà de ça 50 ans. Depuis, le gouvernement central, ou plutôt sa branche militaire, la F.I. (Flotte Internationale), tente d'éradiquer la menace que représente les doryphores. Et il leur faut un leader charismatique aux tactiques nouvelles. Tout le roman suit le jeune Ender (un finisseur, semble-t-il !) Wiggin, qui va entrer à l'Ecole de Guerre. Sans révéler de grands pans de l'histoire, il est pressenti au poste de commandant suprême de toute la flotte. Quand on a 10 ans, une telle destinée représente un lourd fardeau. Ce roman mélange habilement les problèmes actuels (surpopulation et l'instabilité géo-politique qui en découle nécessairement), avec une réflexion sur l'amour, la haine et l'apprentissage de la vie. Les relations entre les humains et les doryphores sont inexistantes, ce qui contraste avec ma précédente lecture de l'excellent La paille dans l'œil de Dieu (de Larry Niven et Jerry Pournelle) qui dresse avec brio la complexité de la communication entre deux espèces intelligentes. Ici, rien de tel : les doryphores sont comme les arachnides de Starship Troopers : « Les seules arachnides qu'on aime sont les arachnides mortes ! ». L'isolement quasi-permanent infligé à Ender au cours de sa formation fait planer une nappe d'étrangeté sur tout le roman ; nous en apprenons beaucoup sur sa psychologie, sa manière de penser et de réagir aux stimuli : Ender est un sujet d'expérience depuis sa plus tendre enfance, d'abord via le moniteur implanté dans son cerveau, jusqu'aux surveillances incessantes pratiquées par ces professeurs ; au moins en est-il parfaitement conscient, puisqu'il se considère lui-même comme un outil. Ce n'est donc pas un jeu de dupe. En cela, La stratégie Ender est un roman adulte, loin de la naïveté d'un Hunger Games (le parallèle étant que les enfants s'affrontent dans une arène). Dans La stratégie Ender, aucun enfant ne meurt en jouant ; et pourtant, que cette expérience les rend graves et adultes avant l'âge ! La plupart ont à peine 12 ans, et surpassent en sagesse leurs professeurs, dont les travers, rarement exposés, sont source d'humour (je pense à l'ascète glouton qu'est le Colonel Graff). Les relations d'Ender avec sa soeur et son frère sont très complexes également : la compétition, le désir d'être supérieur ou de pouvoir influencer, ou parfois simplement, le besoin d'être aimé s'entrechoquent dans un maelström d'émotions. Certains passages semblent moins crédibles que d'autres ; voir deux jeunes adolescents devenir la plume fédérant des millions d'individus sur le Réseau mondial (Card écrit en 1982, aux débuts de l'Internet) parait surréaliste ; mais après tout, ils sont censés être des personnes au-dessus de la moyenne. C'est néanmoins un roman que j'ai rapidement dévoré, car on ressent du plaisir à voir Ender gravir les échelons. Jérôme THIBAULT

Avec la réédition du chef-d'œuvre d'Orson Scott Card La Stratégie Ender (1985, prix Nebula la même année et prix Hugo l'année suivante), « Nouveaux millénaires » confirme la part viable de ses objectifs, qui est de proposer des classiques de la science-fiction dans de nouvelles traductions, éventuellement accompagnées d'inédits et d'éléments critiques.

L'excellence du travail ainsi mené sur Philip K. Dick laissait à penser que la collection avait trouvé son ton, après des débuts sans véritable direction qui donnaient l'impression d'une foire à la farfouille. Outre son intérêt en soi, La Stratégie Ender se devait d'être remis sous les feux de l'actualité avec la sortie fin 2013 de son adaptation au cinéma par Gavin Hood.

Bien. Cela étant dit, rappeler en quoi consiste l'histoire d'Ender est aussi exaltant pour un critique de science-fiction que, pour un historien du cinéma, de pitcher Autant en emporte le vent ou, pour un lecteur de romans policiers, d'expliquer qui est Sherlock Holmes. Nous dirons pour reprendre des chemins tout tracés que le roman figure dans le panthéon guerrier de la veine militariste, dont le spectre idéologique est très large, au côté de pièces majeures qui comptent le cycle « Berserker » (Mazer Rackham et la bataille de la ceinture chez Card doivent beaucoup à la bataille de « L'Essaim de pierre » de Fred Saberhagen), Starship Troopers (que l'on préférera au titre emprunté à Guy Béart) de Robert Heinlein ou La Guerre éternelle de Joe Haldeman. A quoi l'on ajoutera la seconde vague de choc avec par exemple Le Vieil homme et la guerre de John Scalzi et, pourquoi pas, le cycle « Hunger Games » puisque Suzanne Collins expose elle aussi une objectalisation de l'enfance en vue d'un usage combattant aussi bien que politique. Cela pour le contexte en amont et en aval qui justifie donc, si besoin était, la reprise chez J'ai lu.

Tout serait alors bel et bon et l'on saluerait un certain dépoussiérage linguistique privilégiant des termes comme « réseaux » et « joueurs », rattrapant ainsi le fait avéré que Card anticipait dès le milieu des années 80 les modifications en profondeur des comportements sociaux s'il n'y avait... vingt-cinq coquilles et fautes de syntaxe sur trois cent quatre-vingts pages. 25 sur 380 !

Il n'y a plus de correcteurs chez « Nouveaux millénaires » ? Que fait l'hégémon de chez J'ai Lu à part attendre que se pointe l'Andrew Wiggin de la relecture ? On déconseillera donc vivement l'achat de l'ouvrage puisqu'à l'évidence, aucun frais de suivi du texte n'a été engagé. Mais comme je ne suis pas chien, mon exemplaire annoté est à disposition. Non, non, laissez, ça me fait plaisir.

Xavier MAUMÉJEAN Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Science-fiction (liste parue en 2002) pour la série : Ender Jean-Bernard Oms : Top 100 Carnage Mondain (liste parue en 1989) pour la série : Ender Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

La stratégie Ender , 2013, Gavin Hood |

| Dans la nooSFere : 87305 livres, 112259 photos de couvertures, 83741 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |