|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Arithmétique terrible de la misère

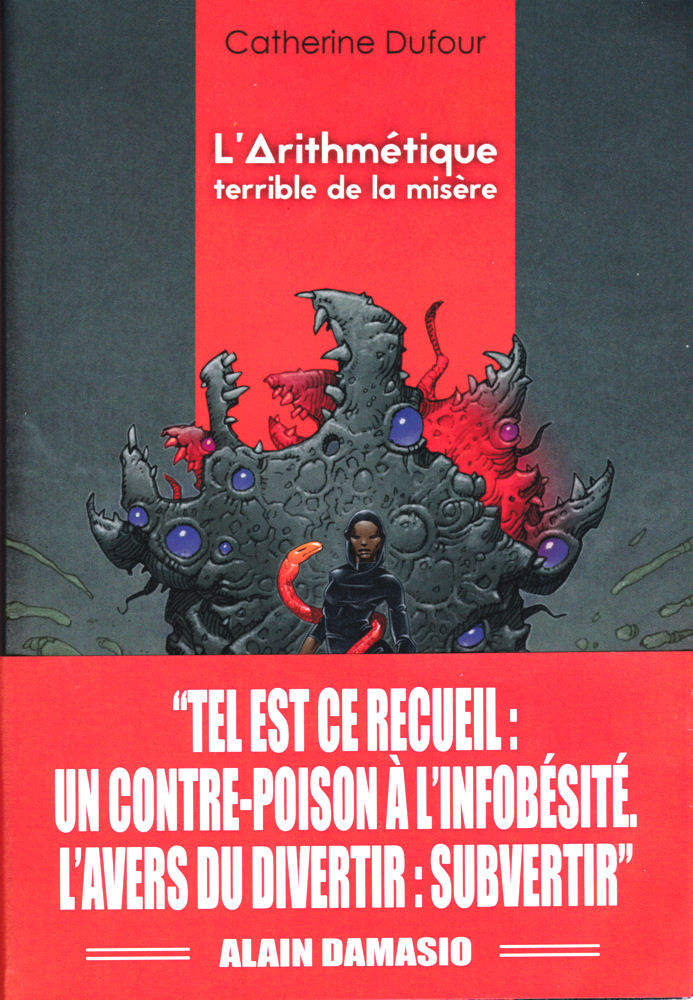

Catherine DUFOUR Première parution : Saint-Mammès, France : Le Bélial', 10 septembre 2020 Illustration de Philippe CAZA BÉLIAL' (Saint-Mammès, France) Date de parution : 10 septembre 2020 Dépôt légal : septembre 2020, Achevé d'imprimer : août 2020 Première édition Recueil de nouvelles, 384 pages, catégorie / prix : 19,90 € ISBN : 978-2-84344-968-0 Format : 14,0 x 20,3 cm✅ Genre : Science-Fiction Le dépôt légal est indiqué "à parution" (10 septembre 2020). Existe aussi au format numérique (ISBN : 978-2-38163-010-6), au prix de 9.99 €. Entre les différentes nouvelles, on trouve "Glamourissime !", une ou deux page(s) présentant des publicités ou extraits de presse servant de fil rouge à ce recueil.

Quatrième de couverture

Et si, après plus d’un siècle de vie, vous vous retrouviez dans un corps tout juste sorti de l’adolescence ? Née en 1966, Catherine Dufour a publié une dizaine de romans, dont Le Goût de l’immortalité, lauréat du prix Rosny Aîné, du prix du Lundi, du prix Bob Morane 2006 et du Grand Prix de l’Imaginaire 2007. Elle est considérée comme l’un des fers de lance de cette SF française contemporaine engagée et frontale. Ses nouvelles ont fait l’objet de deux recueils, L’Accroissement mathématique du plaisir et L’Arithmétique terrible de la misère, tous deux aux éditions du Bélial’. « Tel est ce recueil : un contre-poison à l’infobésité.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Olivier GIRARD, Un mot de l'éditeur, pages 13 à 13, introduction 2 - Alain DAMASIO, Préface, pages 15 à 25, préface 3 - Glamourissime ! 20 mai 2040, pages 29 à 32, nouvelle 4 - L'Arithmétique de la misère, pages 37 à 63, nouvelle 5 - Oreille amère, pages 69 à 82, nouvelle 6 - Une fatwa de mousse de tramway, pages 89 à 105, nouvelle 7 - WeSiP, pages 111 à 115, nouvelle 8 - La Mer monte dans la gamelle du chat, pages 121 à 125, nouvelle 9 - Tate Moon, pages 131 à 139, nouvelle 10 - Sans retour et sans nous, pages 145 à 162, nouvelle 11 - Bobbidi-Boo, pages 169 à 181, nouvelle 12 - Sensations en sous-sol, pages 187 à 196, nouvelle 13 - Pâles mâles, pages 203 à 219, nouvelle 14 - Enemy Isinme, pages 225 à 231, nouvelle 15 - En noir et blanc et en silence, pages 237 à 246, nouvelle 16 - Un temps chaud et lourd comme une paire de seins, pages 251 à 271, nouvelle 17 - La Tête raclant la lune, pages 275 à 287, nouvelle 18 - La Vie sexuelle d'Alfred de M., pages 293 à 319, nouvelle 19 - Coucou les filles, pages 325 à 366, nouvelle 20 - Alain SPRAUEL, Bibliographie des œuvres de Catherine Dufour, pages 369 à 380, bibliographie

Critiques

Une nouvelle fois, je viens vers vous et je dois avouer derechef mon ignorance en ce que j’estime être pourtant un terrain connu. Un territoire que j’arpente en long, en large et en travers, avec l’opiniâtreté d’un assoiffé en plein désert. Ce territoire ? Les mondes de l’imaginaire. Préfacé par Alain Damasio, L’Arithmétique terrible de la misère rassemble plusieurs nouvelles jusqu’alors éparpillées dans la sphère éditoriale. Plusieurs des textes sont d’ailleurs des émanations zanzibariennes directes, comme Pâles mâles ou WeSip. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le groupe Zanzibar est un collectif d’auteurs et d’auteures, qui se donne comme objectif de désincarcérer le futur : entendez par là, créer un imagi-naire alternatif à celui qui façonne déjà notre avenir. Un objectif des plus ambitieux, parfaitement atteint par ce livre salutaire par les temps qui courent. Ainsi, les sujets abordés dans ce recueil sont multiples : de l’aide aux migrants dans L’Arithmétique de la misère à l’inégalité homme/femme dans Pâles mâles, en passant par les raisons de la violence dans Un temps chaud et lourd comme une paire de seins et La Tête raclant la lune, et les questionnements écologiques dans La Mer monte dans la gamelle du chat, tout y passe ; tout doit être démoli afin d’être reconstruit. Cependant, l’auteure ne nous propose aucune solution ; elle ne fait qu’ouvrir des pistes de réflexion en nous montrant à quel point il est périlleux, voire suicidaire, de continuer sur les voies que nous nous obstinons à emprunter. Il m’a été, donc, particulièrement difficile de sélectionner quelques nouvelles à vous présenter plus en détail. Je me suis toutefois résigné et j’ai choisi, pour ce faire, celles qui me paraissaient les plus incisives : En noir et blanc et en silence et Pâles mâles. En noir et blanc et en silence nous propulse dans les hautes sphères d’une humanité scindée en deux : ceux qui sont assez riches pour vivre au-dessus du smog et tous les autres. Nous sommes donc dans la peau d’une privilégiée de cette société (narration homodiégétique), une certaine Zhou An, par qui nous vivons une seule et même journée et non des moindres, celle de son anniversaire. Son monde se révèle à nous grâce à une aurore chaleureuse, un matin comme les autres — « Il fait toujours beau, à cette altitude » — à ceci près que quelque chose a changé. Une évidence pour elle (« Je m’assois dans le lit et j’ai déjà compris ») et un mystère pour nous. Car voyez-vous, Zhou An est plus que centenaire, et pourtant elle se lève tranquillement, regarde ses mains immaculées de veines et de taches et jouit littéralement du plaisir d’être (une sensation qui la forcera à chercher, très loin, dans ses souvenirs pour que lui re-vienne son nom : orgasme). Abasourdie, elle redécouvre son corps ou du moins ce qui semble être le sien. Dans la pièce d’à côté, son mari affiche la même jeunesse insolente. Souriant, il lui souhaite un bon anniversaire et lui demande si son cadeau lui plaît : son corps tout neuf est-il à son goût ? La réponse de Zhou An ne peut que déplaire à son riche époux. Car elle n’en voulait pas, elle, de cette nouvelle jeunesse, de ce corps vierge de toute expérience, de cette enveloppe confisquée à une autre. Une autre à son image. S’insinuent alors les doutes sur les sacrifices consentis pour cette cure de jouvence et une question obsède la centenaire : qui était celle qui, avant elle, animait ce corps ? Bravant alors tous les risques, renonçant par sa désobéissance à son statut de femme riche de son mariage, elle se rend en un lieu appelé la pension’ : une sorte de ferme où les clones paissent et croissent, avant d’être nettoyés et vidés. Elle y rencontre un clone en attente, plus humain que nature, qui la reconnaît de suite comme la première des Zhou An. Il n’est qu’un enfant et pourtant il n’ignore rien du sort qui l’attend. L’éternel parasite hésite à lui poser les questions qui l’obsèdent ; elle voudrait tout savoir de celle qui était avant elle, de celle qui percevait le monde à travers ce corps si jeune avant que ne fût effectué le transfert. Elle s’appelait Anime et comme acte ultime de sa brève existence, elle laisse un message à sa créatrice. Une ins-cription discrète qui se veut l’électrochoc nécessaire à une conscience anesthésiée. Cette première nouvelle fait partie des plus courtes du recueil et pourtant, elle condense beaucoup des thèmes récurrents de l’auteure : le pouvoir de l’argent, la rage de survivre, l’aliénation de la femme, la tentation de l’immanence, entre autres. Il s’agit de l’histoire d’un personnage terriblement crédible, qui ne supportant plus de vivre dans une cage dorée où tout lui est caché, décide de savoir ce qu’il en est réellement. Cette nouvelle m’a frappé, par son réalisme glaçant d’abord, puis, par cette humanité revancharde, faisant son retour sur les vieux jours d’une femme neuve, de corps et de cœur, et qui profite de cette nouvelle chance pour enfin choisir par elle-même ce qui est acceptable ou non. Ajoutez à cela un style soigné et une ambiance ciselée et vous obtenez un texte efficace, percutant et porteur de nombreuses réflexions. Pâles mâles s’inscrit dans un registre similaire, tant par les thèmes traités que par la volonté de l’auteure de perturber le lecteur dans ses certitudes : détruire un imaginaire afin de permettre l’émergence d’un autre. Il s’agit d’une nouvelle assez courte (une vingtaine de pages environ) — une brièveté qui lui donne un certain effet uppercut — au cours de laquelle nous suivons l’existence d’un jeune couple, Evette et Adzo. Un binôme en galère au niveau professionnel, ce qui n’a, selon la diégèse révélée au fur et à mesure, rien exceptionnel dans cet univers. Soyez avertis, en commençant cette lecture, vous entrez dans la folle dimension du précariat généralisé. Il ne reste plus aux travailleurs que cette volonté farouche de survivre quoi qu’il en coûte. Ayant abandonné toutes notions humaines surannées, la dignité en tête, ils luttent, minute après minute, afin de rester dans la norme du moment : ne pas devenir un vingt-quatre heures (entendez par là, avoir une capacité de financement en deçà des prochaines vingt-quatre heures). La concurrence sur le marché du travail est donc particulièrement rude et les petits boulots mal payés ont bien vite supplanté le pinacle contractuel : le CDD (ne parlons même pas du fameux CDI qui est devenu un mythe). Les protagonistes, tous deux hautement diplômés, en sont pourtant réduits à une besogne de survie bien loin de leurs champs d’expertise ; dans ce monde-là, il faut être flexible (toute ressemblance avec le monde actuel n’est absolument pas fortuite). Et c’est bien la force de ce recueil, car les nouvelles rassemblées dans L’Arithmétique terrible de la misère parviennent, dès lors qu’il s’agit de science-fiction (deux nouvelles en fin de recueil ne relèvent pas du genre), à nous montrer une vision terriblement crédible de l’avenir. Même si l’auteure n’a pas vocation à la divination, elle parvient toutefois, en extrapolant le présent, à nous ouvrir une fenêtre sur ce qui pourrait être notre quotidien. Une vie de tous les jours que, je vous l’avoue sans aucune honte, je préfère expérimenter par la lecture, plutôt que par le vécu.

(Première parution de la critique : KWS n° 88) Rémy BOY Lorsque je tourne la couverture de L'arithmétique terrible de la misère, je n'ai je crois encore lu aucune fiction de Catherine Dufour. Je dois cependant au club d'adeptes de science-fiction local de connaître une partie de sa bibliographie. Je la connais aussi pour avoir écouté avec intérêt ses interventions aux Utopiales à Nantes depuis quelques années, et sur France Culture ou sur Radio Cause Commune. Je sais qu'on peut la lire régulièrement dans le Monde Diplo ou chez Libé. Et surtout j'ai lu avec grand plaisir sa biographie de Ada Lovelace. J'ai apprécié l'important travail de documentation, le style limpide et l'humour bienvenu. J'ai souri lorsqu'elle fait mention du très drôle et très documenté travail de Sydney Padua. Et j'ai été scotché qu'elle fournisse le lien vers un long article de Stephen Wolfram qui figurait déjà, et qui figure toujours d'ailleurs, dans la trop longue liste des articles qu'il me faut lire encore pour tenter d'assouvir une insatiable soif de connaissances éclectiques. C'est donc avec curiosité mais sans aucune crainte que je me plonge dans cet ouvrage. Le livre est sorti au mois d'octobre 2020 et il s'agit du deuxième recueil de l'autrice au Bélial'. La couverture de Caza est dans la même ligne que celle du précédent opus que j'ai déjà failli acheter plus d'une fois, remettant toujours l'acte à plus tard. L'ouvrage est préfacé par Alain Damasio et se termine avec une bibliographie d'Alain Sprauel. Autant de beau monde réunit autour d'une quinzaine de nouvelles, voilà qui est prometteur. À l'intérieur l'ouvrage présente deux particularités. D'abord celle de proposer plusieurs « short short » dans l'interstice de deux nouvelles. Toutes sont basées sur l'idée de pouvoir revivre des séquences émotionnelles passées, un thème développé par Ken Liu (qu'elle cite) dans L'homme qui mit fin à l'histoire. Elles sont l'émanation du groupe Zanzibar auquel participe Catherine Dufour. À moins que ce ne soit le travail de cette dernière au sein du groupe ? Je ne connais pas assez leurs travaux et je n'ai pas trouvé de réponse exacte dans le volume. Deuxième bizarrerie, les deux textes relégués en fin d'ouvrage dans un appendice intitulé « ceci n'est pas de la science-fiction ». Le procédé peut surprendre mais cette incise de littérature prétendument blanche, et plutôt très noire, ressemble tout à fait à Catherine Dufour qui a à cœur d'explorer dans tous ses récits les travers de la société et ses rapports de force, qu'ils soient du présent ou du passé, qu'ils se placent dans un univers d'héroic-fantasy, dans la plus contemporaine de nos campagnes ou dans les villes surpeuplées de demain. Et particulièrement la place de la femme. Or cet appendice contient précisément deux textes qui explorent cela. Je ne sais si le premier, La vie sexuelle d'Alfred de M., se veut une introduction à son Lorenzaccio ou si l'autrice a éprouvé le besoin de revenir sur le sujet. Toujours est-il qu'il relate toutes les humeurs et les sentiments les plus égotiques et sexistes d'une époque et d'un territoire ; l'Europe. Et si le récit détaille les atermoiements, le phallocentrisme de Musset, la conclusion ne manque pas d'élargir l'horizon. Très loin. Coucou les filles est au contraire une sorte de huis clos dans l'esprit d'une femme fortement rivée à notre époque. Une note d'intention l'accompagne pour expliquer la raison de cette fiction misandrique. Et si je suis d'accord avec Catherine Dufour pour dire qu'il est intéressant qu'un tel texte existe, j'ai en revanche l'impression qu'elle manque son coup et que la misandrie recherchée se noie dans les pensées perturbées d'un personnage réduite à un cas clinique plutôt qu'à un portrait en miroir du misanthrope. Le reste des textes est un tour de la société de demain, de ce soir même. Telle nouvelle nous installe dans une France qui est presque déjà la nôtre, sur la route des sans-papiers. Telle autre nous dévoile la face la plus sordide de micro-travail (mais en existe-t-il une acceptable ?), et d'autres interrogent notre rapport aux machines. Toutes nous exposent à la violence, à la place des femmes, des étrangers ou des marginaux, mais sans jamais aucun misérabilisme. En fait, dès la nouvelle qui donne son titre au recueil, je repense à l'ouvrage Au Réveil il était midi de Claude Ecken ; même constat sans pathos de notre société, même angle de vue optimiste malgré les sujets abordés. Enfin, il faut noter l'humour à peu près omniprésent qui traverse les textes de Catherine Dufour comme ses discours. Un humour qui glisse de l'ironie pure au constat rageur, avec des formules simples, goguenardes ou « coupantes » comme le souligne Damasio dans sa préface. Un humour à la manière de Samuel Vimaire lorsqu'il s'interroge, bouillonnant ou faussement naïf, sur une société apparemment très éloignée mais pas si différente de la notre sur bien des points. Pour qui voudrait l'enfermer dans des cases, L'arithmétique terrible de la misère appartiendrait à cette branche de la science-fiction que l'on pourrait qualifier de fiction spéculative franchement ancrée à gauche, si cela a encore un sens aujourd'hui. Mais le recueil se rit des cases, aussi bien dans la forme que dans le fond, et ces nouvelles prêtent simplement à réfléchir, à rire, à grincer des dents et à avoir mal. Le propre de toute bonne littérature.

David SOULAYROL Ainsi que l’écrivait Catherine Dufour dans son excellente préface aux Expériences siriennes de Doris Lessing (cf. Bifrost n°92), la science-fiction constitue une forme littéraire de la joie. Avec L’Arithmétique terrible de la misère, Catherine Dufour fait cette fois-ci l’imparable démonstration que la SF peut être aussi une manière d’arme. Pas de poing, non. Mais plutôt d’un gros, et même d’un très gros calibre, à l’« épouvantable puissance d’arrêt » selon la formule fameuse de Jean-Patrick Manchette à propos de James Ellroy. Quant à la guerre dans laquelle les dix-sept textes de ce formidable recueil viennent faire le coup de feu, elle est d’essence sociale comme le revendique son titre à la fois poétique et politique. Fidèle à la ligne dont témoignait son récent Entends la nuit (cf. Bifrost n°93), Catherine Dufour propose ici un puissant arsenal fictionnel, dirigé contre une misère d’une monstruosité polymorphe. Dans le futur (trop) proche de L’Arithmétique terrible de la misère, il y a celle des nouveaux damnés de la terre, réduits à une précarité XXL par un libéralisme définitivement plus néo mais en revanche de plus en plus ultra. Exploitant le potentiel spéculatif de la SF avec cette même et formidable fécondité imaginaire irriguant Le Goût de l’immortalité (cf. Bifrost n°41), certains textes décrivent ainsi une économie où le travail atteint un degré d’instabilité sismique. Tel est notamment le cas de « L’Arithmétique de la misère », qui donne pour partie son titre à l’ouvrage, ou bien encore de « Pâles mâles », un des textes parmi les plus saisissants du recueil. Dans celui-ci, les jobs n’offrent souvent plus de « visibilité au-delà de vingt-quatre heures ». Histoire de pouvoir louer un placard de plus en plus étroit en guise d’appartement – « Qui a besoin de dix mètres carrés là où neuf coûtent moins cher ? » –, on compense l’absence de salaire fixe par une gamme aussi large qu’aliénante d’expédients : « jouer le mobilier dans une boîte à cul […] quatre heures à quatre pattes » ou donner son « sang, [sa] lymphe, [sa] moelle et [ses] totipotentes ». Mais sans doute les personnages de « Pâles mâles » peuvent-ils s’estimer « heureux », car il leur reste encore la possibilité de « choisir » la forme d’exploitation à laquelle se soumettre… Pour d’autres, comme les « assemblages de greffons » que sont les clones de la nouvelle « En noir et blanc et en silence », ne demeure même plus l’illusion du choix ; définitivement et fatalement réifiés qu’ils sont par l’extension du domaine du marché, rendue infinie par de nouvelles innovations scientifiques. Faisant franchir une désastreuse étape à l’antique marchandisation des corps, la science fictive de L’Arithmétique terrible de la misère permet encore de transformer en vulgaires denrée les sentiments et les souvenirs. Puisque comme le dit le protagoniste de « WeSIP » : « La vie privée, c’est comme le diésel : ça date et ça pollue. » Une fois numérisée, elle offre une nouvelle source de (médiocres) revenus aux dominés à venir, encore plus dépossédés que ceux de notre temps, car désormais privés de leur intimité comme dans « Glamourissime ! 20 mai 2040 » et « Oreille amère ». Rien n’échappe désormais à la monétisation, que ce soit l’art dont la commercialisation se déroule à l’échelle cosmique (« Tate Moon ») ou même la dictature, érigée en produit touristico-branché (Sensations en sous-sol »). D’airain en matière économique, la domination future imaginée par Catherine Dufour l’est tout autant quand elle touche au genre. Le patriarcat continuant à sévir ainsi qu’en témoignent, à leurs dépens, les héroïnes de « Pâles mâles » – « Langue, socio, ergo, huma-num, sémio, un putain de CV de fille. […] Foutue orientation à treize ans. Foutu destin. » – ou de « En noir et blanc et en silence » : « J’ai désobéi ; je serai répudiée. J’aurai droit à une chambre au centième étage et à un sachet quotidien de calories. » Et lorsque, comme dans le diptyque « Un temps chaud et lourd comme de seins » / « La Tête raclant la lune » – deux textes d’une noirceur éprouvante, agrégeant magistralement SF, uchronie et polar –, la société se fait matriarcale, la mécanique de la domination continue à broyer à plein. Mais cette fois-ci, c’est au tour du chromosome XY de porter malheur… Certainement sombre, parfois même atroce, ce panorama du futur social n’est est pas pour autant (tout à fait) désespéré. Puisque Catherine Dufour dessine, ici et là, la possibilité d’un monde (un peu) meilleur. D’une inspiration politique que l’on devine plus libertaire que marxiste, l’auteure ne semble certes guère croire au Grand Soir. Ses espoirs semblent plutôt se placer dans des prises de conscience individuelles, des épiphanies politiques susceptibles de générer ensuite des actes de micro-solidarité salvateurs… y compris entre partenaires humain et robotique, à l’instar de « Sans retour et sans nous » et de « Bobbidi-Boo ». La capacité d’autodéfense des personnages de L’Arithmétique terrible de la misère tient, enfin, à leur habileté à détourner à leur profit les outils de la domination, puis à les retourner contre elle. Une stratégie qu’illustre splendidement l’écriture même de Catherine Dufour. Se réappropriant avec une plasticité virtuose et ironique les novlangues managériale et du marketing, ou le récit de psychokiller à la Easton Ellis – comme dans l’extraordinaire « Coucou les filles », autre sommet du recueil –, l’auteure en fait des outils tantôt hilarants, tantôt terrifiants, pour démonter jusqu’au plus infime des rouages du mécanisme de la domination. Et ainsi rendre encore plus redoutables les dix-sept et flamboyants assauts que réunit L’Arithmétique terrible de la misère… Pierre CHARREL |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |