|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Matin des magiciens

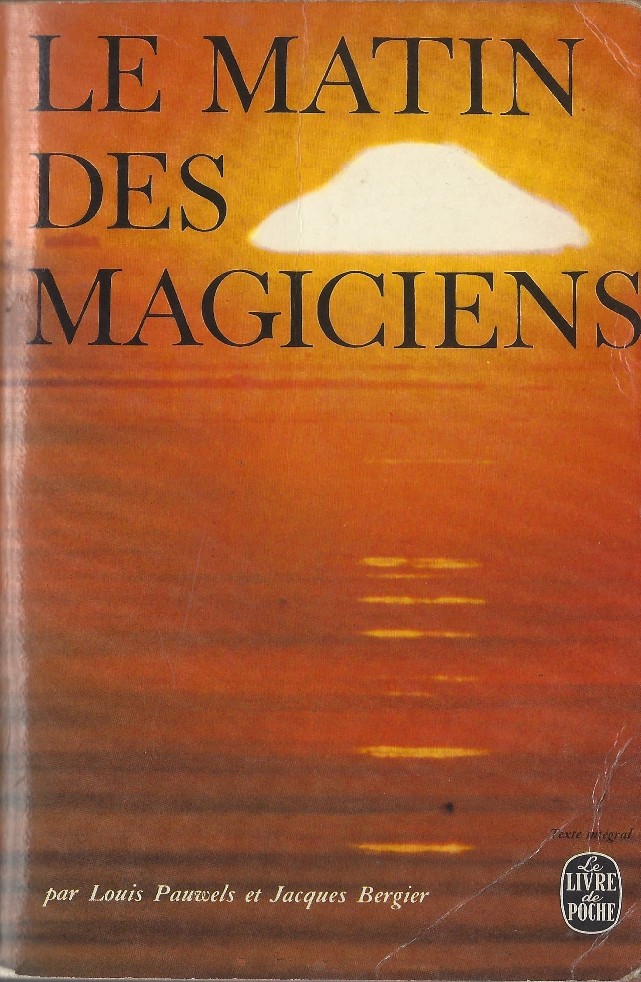

Jacques BERGIER & Louis PAUWELS Première parution : Paris : Gallimard, octobre 1960 Illustration de Emil SCHULTHESS LIVRE DE POCHE (Paris, France) n° 1167/1168/1169 Dépôt légal : 3ème trimestre 1965 Essai, 640 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Hors Genre Sous-titre : Introduction au réalisme fantastique. Annoncé dès 1957 sous le titre : Le Temps des magiciens. Illustration de couverture : agence Rapho. Sous-titré Introduction au réalisme fantastique. La traduction de la nouvelle de Walter M. Miller, Un cantique pour saint Leibowitz (A Canticle for Leibowitz, F&SF, avril 1955), est précédemment parue sous le titre Le Gardien de la flamme, Fiction n°27, février 1956). Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Arthur C. CLARKE, Les Neuf milliards de noms de Dieu (The Nine Billion Names of God, 1953), pages 225 à 232, nouvelle, trad. (non mentionné) 2 - Walter Michael MILLER, Un cantique pour saint Leibowitz (A Canticle for Leibowitz, 1955), pages 262 à 297, nouvelle, trad. (non mentionné) 3 - Gustav MEYRINK, Le Visage vert (Das grüne Gesicht, 1916), pages 584 à 591, extrait de roman, trad. (non mentionné) 4 - Jorge Luis BORGES, L'Aleph (El Aleph, 1949), pages 601 à 605, nouvelle, trad. (non mentionné) Critiques des autres éditions ou de la série

Il est bien difficile de définir l'épais livre de Jacques Bergier et de Louis Pauwels. S'agit-il d'un essai, de l'exposé d'une méthode, ou bien d'un roman, d'une fantaisie scientifico-surréaliste ? Les auteurs eux-mêmes nous laissent dans l'ombre, et cela seul déjà me gêne. Quoique je ne prise guère la critique subjective, je dois avouer dès l'abord que cet ouvrage, s'il a fréquemment retenu mon attention, m'a prodigieusement irrité. Cela à divers chefs que je vais tenter d'exposer ici. Il est assez aisé de démêler la part des auteurs. Louis Pauwels, dont le style est plus sûr que celui de notre ami Bergier, a rédigé l'ouvrage. Il en a sans doute quelque peu profité pour tirer la couverture à lui. Quoique la signature soit collective, le « je » qui domine l'ouvrage est celui de Pauwels. Bergier s'est contenté d'apporter une « documentation », ou plus exactement le fonds, décanté de façon singulière, de sa prodigieuse mémoire. La quête de Louis Pauwels, dont il fait assez complaisamment état, me laisse plutôt froid quand je ne la trouve pas singulièrement suspecte. Mais le culte de certaines brumes ne m'étonne guère de la part d'un ancien disciple de Gurdjieff qui ne semble ici nullement avoir renié son « maître », mais qui tente seulement de se placer sous une autre bannière. Je ne suis guère compétent pour trancher de la valeur des révélations gurdjieffiennes, mais la lecture du livre d'Ouspenski, aussi bien que les commentaires « éclairés » de Bergier, il y a quelques années, m'avaient fait fortement pencher en faveur de l'hypothèse d'un escroc de talent. Bergier aurait-il changé d'avis ? S'il n'y avait que l'hypothèque Gufdjieff à planer sur ce livre, je crois que je pourrais rester assez froid. Mais il y a autre chose. Ce livre est un fatras. Tout fatras me gêne. Un fatras est nécessairement confus, et je n'aime pas la confusion. C'est affaire de goût. Mais sur le plan plus élevé de la vérité, je ne crois guère qu'on puisse l'atteindre au travers de la confusion. Les « faits » de ce fatras, pour autant que je le connaisse, ont été réunis par Bergier. Les théories, à l'exception de celles qui ont une allure scientifique, sont l'œuvre de Pauwels. Ce dernier, avec l'intelligence et le style que nul ne songerait à lui dénier, encore qu'il y ait dans l'une et l'autre des éléments bien faisandés, défend à la fois idées, faits et théories au moyen de méthodes inacceptables. La première et la plus grave consiste à ne donner aucune référence. Je n'ai jamais vu l'argument d'autorité employé avec autant d'énergie, de constance et de mauvaise foi. J'aime bien qu'on me raconte de belles histoires ; je n'aime pas qu'on essaie de me les faire prendre pour la réalité, à moins qu'on ne me fournisse de solides justifications. Je veux bien avoir le goût du fantastique, mais je ne crois pas aux magiciens. Je ne pense pas être positiviste au sens étroit du terme, mais je n'aime pas être dupé. Or ce livre me donne l'impression d'être une immense duperie, à moins qu'il ne s'agisse d'un canular. L'absence de toutes références contraindrait le critique de ce livre à un énorme travail que les deux hypothèses citées ci-dessus ne légitiment pas. Je puis seulement dire que, dans les deux ou trois domaines que je connais, mettons la psychologie et l'économie, les réflexions de Pauwels et Bergier témoignent d'une inculture à peu près totale. Non que je veuille répondre à une autorité par la mienne qui a certes moins de poids, mais simplement parce que les auteurs cités (oh ! combien rares) ne correspondent certainement pas à cette « science officielle » qui est si voluptueusement attaquée dans cet ouvrage. Sur un autre terrain, puissent-ils n'en pas frémir, je ne tiens pas MM. Raymond Aron, Baudin et Grousset pour les historiens décisifs de ce temps. Mais que voulez-vous ? On se choisit les adversaires qu'on peut. Pauwels et Bergier se sont trahis en nommant leurs « adversaires » et leurs alliés. Pour le fond, de quoi s'agit-il ? Des grandes civilisations du tertiaire dont l'écho nous serait parvenu au travers de traditions mal interprétées. Des mutants qui sont parmi nous, de la nécessité d'utiliser à plein notre cerveau, des puissances maléfiques dénoncées par Arthur Machen, Lovecraft, sinon Charles Fort, qui domineraient notre histoire, qui expliqueraient le nazisme, et pourquoi pas le stalinisme ou les élections américaines. L'admirable est que les précautions sont prises contre les objections qu'un esprit faible comme le mien peut élever, « Hommes de peu de foi…» ou encore : « Nous n'affirmons rien, nous proposons. » Cela veut dire, en réalité, nous insinuons. La science n'a jamais progressé par voie d'insinuations infondées. Mais élevons le débat, car je sais bien que ceux que les divagations de tous les Jimmy Guieu et tous les Denis Saurat de la terre passionnent ne seront guère dissuadés par cet article de lire « Le matin des magiciens ». Je crois que nous traversons une période où l'obscurité l'emporte sur la clarté et la précision, où le fantastique constitue un refuge contre la dureté des temps. Je sais que nombreux sont ceux qui, ayant fait pourtant profession d'intelligence et de précision, appellent de tous leurs vœux une religion nouvelle, un messie tout neuf qui leur permette de concilier leur confort et leurs angoisses, de croire aux cartomanciennes tout en révérant la physique. Ou de croire à l'astrologie afin de mieux rejeter une science dont l'empire les inquiète. Je trouve que des esprits comme ceux de Pauwels et Bergier eussent mieux trouvé à s'employer en luttant contre cette vague de crédulité plutôt que d'y ajouter leur propre seau de vague à l'âme. Je crains de plus en plus un nouveau moyen-âge, qui n'aura pas les « excuses » historiques du précédent. (Qu'on me pardonne si je tombe dans le vocabulaire émotionnel de ceux que je maltraite.) Et je ne partage guère l'opinion de M. Pierre Gaxotte sur le dix-huitième siècle qui est évoquée dans ce livre par nos nouveaux contempteurs de la raison. Ni du reste aucune opinion de M. Gaxotte auquel je laisse sans rien d'autre son talent d'écrivain et de vulgarisateur. Cela ne suffit pas pour faire un philosophe. Dois-je ajouter que j'ai lu « Le matin des magiciens » presque d'une traite, voyant se succéder sans trêve la colère et l'intérêt, prenant des notes scandalisées quand la réalité me semblait trop martyrisée. Puis les abandonnant parce que le crayon me tombait des mains. Dois-je ajouter que je n'ai jamais été au Tibet, mais que j'ai toujours pris – au contraire des auteurs de ce livre – l'auteur du « Troisième œil », qu'ils semblent avoir en grande estime, pour un vulgaire imposteur. Dois-je ajouter qu'au total je me suis bien amusé sauf en écrivant cet article qui m'oblige à condamner un homme pour qui j'ai l'admiration. Dois-je ajouter que sur le plan intellectuel, je considère « Le matin des magiciens » comme une mauvaise action, un « mauvais coup » porté contre ceux qui tentent, avec plus d'humilité, et au prix d'autres efforts, de discerner le visage de la réalité. Je ne sais, car tout cela signifierait que j'ai cru Jacques Bergier et Louis Pauwels de bonne foi, ce qui serait le pire hommage que je puisse leur rendre. Gérard KLEIN

Prix obtenus par des textes au sommaire

|

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |