|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Délit

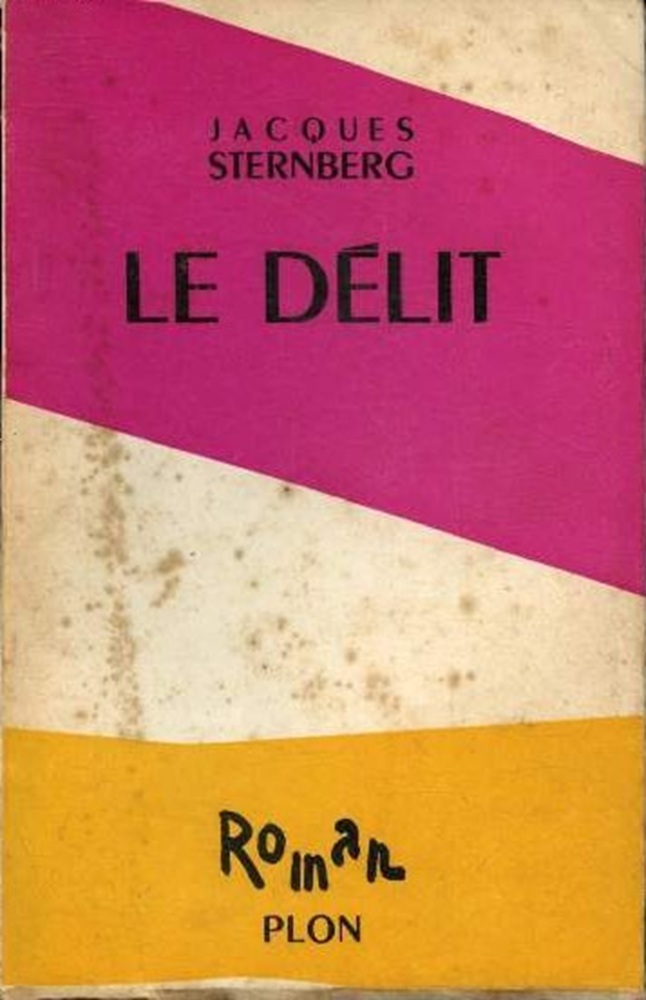

Jacques STERNBERG PLON (Paris, France), coll. Roman  Dépôt légal : 1954 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : 450 F ISBN : néant ❌ Genre : Fantastique

Autres éditions

in 188 contes à régler, DENOËL, 1988 La DERNIÈRE GOUTTE, 2008 in 188 contes à régler, GALLIMARD, 1998 in Œuvres choisies, RENAISSANCE DU LIVRE (La), 2001 Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

[Critiques des livres suivants ; - La colère végétale de Monique Watteau, Plon - Le délit de Jacques Sternberg, Plon]

Dans le domaine du fantastique, deux romans méritent une mention particulière. Fantastique mythologique, d’abord, avec cet étrange livre qui a nom « La colère végétale » (Plon) et qui est le premier ouvrage de Monique Watteau (retenez ce nom, on en reparlera). Cette jeune femme, déjà comédienne et peintre, a sans doute trouvé dans la littérature sa forme d’expression idéale. Nous avions vu naguère de ses dessins, allégories bizarres peuplées d’êtres à la fois humains et animaux – ou végétaux. C’est un peu de cet univers qui est recréé dans cette histoire d’amour et de mort. Le sujet en est banal au départ. En 1954, écrire un roman sur un thème aussi ressassé que celui des « dieux qui se vengent », c’est une gageure. Mais tout est dans la « manière », et celle de Monique Watteau est totalement originale. Sa plus simple et plus belle trouvaille est d’avoir donné à ces dieux la forme végétale – ce sont les « démons-arbres » adorés des indigènes de l’île de Bali où débute le récit. La trame est classique : l’amour sacrilège d’un Européen et d’une fille de l’île, vouée aux « dieux verts ». La première partie du livre raconte la naissance et l’épanouissement de cet amour avec un lyrisme érotique qui rend un son assez neuf. (Il n’y a que les auteurs féminins qui puissent décrire l’amour avec cette impudeur tranquille, sans tomber dans la grivoiserie ou le ridicule.) Après cette « ouverture » idyllique, l’atmosphère devient vite hallucinante. Les deux amants sont venus en Europe et se sont retirés au milieu d’une île méditerranéenne, dans une maison extraordinaire, « livrée au végétal », envahie de tous côtés par les plantes. Et c’est là que la vengeance des dieux commence ; la végétation se livre à une prolifération monstrueuse, elle étouffe la maison, sème des pièges sur les pas de ses occupants. Et le cauchemar tourne à la fantasmagorie : le parc devient une forêt vierge, les arbres vivent, les lianes grouillent, les fleurs mordent et elles empoisonnent l’air, la mer elle-même se change en mer des Sargasses. Le talent avec lequel l’auteur se tire de ces périlleuses évocations est indescriptible. C’est de la virtuosité pure, peut-être, mais, quoi qu’il en soit, c’est du beau travail ! Et le plus difficile était de garder le ton pendant cent cinquante pages sans tomber dans la monotonie. Quant à la conclusion, elle est étonnante. Enfin, on peut réserver une place à part pour « Le délit », de Jacques Sternberg (Plon). Depuis « La géométrie dans l’impossible », nous savions que Sternberg était un de nos écrivains fantastiques les plus doués. Avec sa seconde œuvre, il devient l’auteur d’un des romans les plus insolites qui aient paru depuis des dizaines d’années. Plus d’ailleurs qu’un roman, ce livre est un vaste exercice de style, une symphonie d’images jamais employées, un univers de visions inattendues et surprenantes. Détail curieux, alors que le style dans « La géométrie » était caractérisé par une sobriété aiguë, il a ici un aspect de richesse torrentielle, d’autant plus étincelante qu’elle apparaît, quand on l’étudié, minutieusement calculée (car ce style est très travaillé). Le seul reproche qu’on pourrait faire à Sternberg est peut-être, par instant, de forcer la dose. Dans la première moitié de l’ouvrage, notamment, il nous entraîne pendant des pages entières le long de déluges de tableaux fulgurants, de labyrinthes de phantasmes fébriles ; on en est ébloui, ahuri, on s’essouffle à le suivre ; et toujours il va de l’avant, renouvelant à l’infini les couleurs de son kaléidoscope, variant les effets, soignant la mise en scène, infatigable. C’est pourquoi la lecture d’un tel livre ne peut être faite d’une traite. Il faut l’absorber lentement, méthodiquement ; mais on ne regrette pas alors d’avoir expérimenté les perspectives vertigineuses où l’auteur vous plonge. Sa « méthode » dans l’édification de ce délire irrationnel est d’ailleurs simple : c’est une volonté délibérée de représenter tous les objets, tous les éléments du décor environnant comme vus au fond d’un miroir monstrueusement déformant, qui en révélerait quelque secrète et extravagante apparence. On assiste ainsi à une « reconstruction » forcenée du monde sur les bases d’un immense cauchemar. Que ce cauchemar soit celui d’un homme au cœur d’une ville mythique importe peu. Comme l’a fait justement remarquer Sternberg pour présenter son roman, ce n’est pas le héros qui a de l’importance, mais tout ce qui l’entoure et s’insère dans la trame de ses visions. Après cette première partie, qui décrit la « ville tumultueuse », s’introduit la seconde, celle de la « ville déserte ». Le ton s’y modifie ; les ressources de l’imagination demeurent, mais ses pouvoirs évocateurs se font plus mystérieux, plus dépouillés, plus inquiétants aussi à mesure que se développe l’incompréhensible. Le cauchemar s’organise, s’épure ; paradoxalement, il est plus proche du concret et, en même temps, l’angoisse qu’il recèle devient plus terrifiante. Jusqu’au dénouement brutal, préparé, indicible. Mais un tel livre ne se raconte pas, ne s’explique pas. C’est du fantastique dans sa formule la plus stricte : celui qui n’a son seul but qu’en lui-même ; du fantastique « de haut vol », qui vous séduira si vous êtes prêts à accueillir les prestiges de l’imagination, les « fancies » à l’état pur, sans vouloir leur chercher de justification, pour le seul plaisir d’y exercer à votre tour votre cerveau. Dans ce cas, « Le Délit » est fait pour vous. Alain DORÉMIEUX Critiques des autres éditions ou de la série

Le jeune amateur de S-F ne connaît peut-être pas (encore) Jacques Sternberg. Il est essentiellement réputé pour ses contes au ton absurde et grinçant, qu'ils fussent griffus, glacés, 188 à régler ou encore 300 pour solde de tout compte. Le Sternberg romancier est lui beaucoup plus oublié. Saluons donc l'excellente initiative d'une petite maison strasbourgeoise, La dernière goutte. Elle a en effet eu la grande idée de rééditer Le Délit. Ce roman se situe dans le début de la carrière de Sternberg, en 1956. Il a été refusé par Gallimard, où Paulhan qui haïssait la S-F. Alors, Le Délit, roman de S-F ? A vrai dire, on pense tout d'abord à un roman policier. L'histoire est celle d'un personnage, un employé à la vie terne et monotone. Il vit dans une ville qui n'est pas nommée, mais qui pourrait aussi bien être une banlieue dortoir, une ville de province qu'une capitale. Il décide un jour de tuer un homme, en l'occurrence un comptable. N'ayant aucune raison de le tuer, il commet un acte gratuit, comme Lafcadio dans Les Caves du Vatican de Gide. Il ne fait rien non plus pour dissimuler son méfait, à l'instar de Raskolnikov dans Crime et châtiment. Sa sanction pour ce crime sera particulièrement atroce. Il sera condamné à errer pour une durée indéterminée dans sa ville totalement dépeuplée. Il se retrouve seul avec sa culpabilité, au milieu d'un monde de magasins et de vitrines débordant de marchandises. Avec ce basculement en S-F, on pense bien sûr au Désert du monde d'Andrevon (dont la réédition serait bienvenue). En effet, le thème du dernier homme sur Terre n'est pas l'apanage de Sternberg. Cependant, il se singularise sur plusieurs points. Tout d'abord sur la forme. En effet, le roman est un long monologue, dans la grande tradition de l'Ulysse de Joyce ou d'Un peu d'air frais d'Orwell. Ce dernier homme en ville tient donc d'avantage de l'odyssée soliptique que de la S-F de l'Age d'or. Sur le fond également, Sternberg se montre particulièrement visionnaire. On retrouve chez lui cette méfiance toute orwellienne de la grande ville déshumanisante. Il anticipe aussi admirablement les critiques radicales de la société de consommation d'un Marcuse ou d'un Debord. Anticiper est même le mot clé. La lucidité sans faille, avec laquelle il pointe la déshumanisation et l'aliénation de la société de consommation alors en plein essor, est absolument frappante. L'homme est en effet d'autant plus seul qu'il est entouré d'une profusion d'objets manufacturés, immense accumulation stérile de marchandises. Au-delà de l'aliénation, Le Délit aborde également la culpabilité. Sternberg se situe là dans la lignée du Kafka du Procès et de La Colonie pénitentiaire. Sauf qu'ici, point d'inscription dans la chair. C'est davantage le portrait en creux d'un homme aliéné, parce qu'il n'arrive pas à s'inscrire dans ce monde déshumanisé. Palahniuk et son Fight club ne sont pas loin, bien que les choix littéraires y soient très différents. La révolte apparaît toutefois aussi vaine. Il n'y a plus d'échappatoire, plus d'utopie, plus de rêve. Nous sommes condamnés à vivre ça. L'humanité n'a pas disparu en tant qu'espèce. Elle a disparu parce que le monde s'est déshumanisé. Seul ou en société, l'homme n'existe plus. Il n'est qu'une monade errante au sein d'un monde où il n'a plus sa place, où il est devenu obsolète. Conjuguant avec bonheur l'audace littéraire (Joyce, Kafka...) et une remarquable acuité politique, Le Délit est de ces rares livres qui non seulement ne vieillissent pas, mais se bonifient avec le temps. Ce n'est qu'avec bonheur qu'on le découvre 50 ans plus tard. Mais avec effroi également, car les pires cauchemars de Sternberg se sont réalisés. Bienvenue Œuvre majeure et visionnaire, Le Délit est certainement l'un des livres les plus incontournables de l'année. Avec sa couverture d'une belle sobriété, vous pourrez le lire partout et sans honte. Attention cependant, public exigeant requis ! Olivier PEZIGOT |

| Dans la nooSFere : 87299 livres, 112257 photos de couvertures, 83735 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |