|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Institut

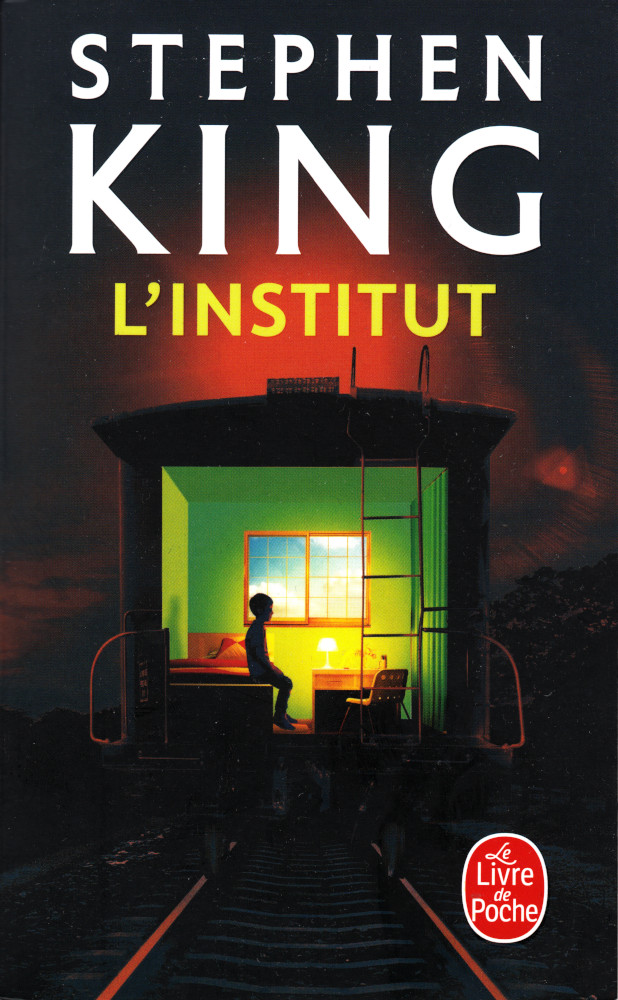

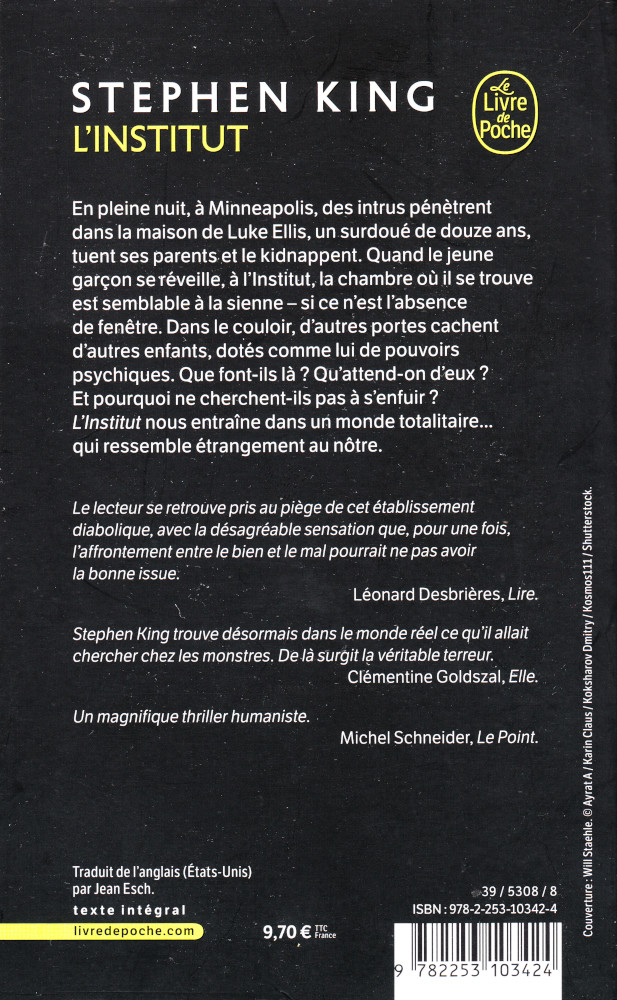

Stephen KING Titre original : The Institute, 2019 Première parution : Hodder & Stoughton, 10 septembre 2019 ISFDB Traduction de Jean ESCH LIVRE DE POCHE (Paris, France) n° 36204 Dépôt légal : octobre 2022, Achevé d'imprimer : octobre 2022 Retirage Roman, 768 pages, catégorie / prix : 9,70 € ISBN : 978-2-253-10342-4 Format : 11,0 x 17,8 cm✅ Genre : Fantastique Édition 06. Couverture : Will Staehle. © Ayrat A / Karin Claus / Koksharov Dmitry / Kosmos111 / Shutterstock.

Quatrième de couverture

En pleine nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, un surdoué de douze ans, tuent ses parents et le kidnappent. Quand le jeune garçon se réveille, à l'Institut, la chambre où il se trouve est semblable à la sienne – si ce n’est l’absence de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi ne cherchent-ils pas à s'enfuir ? Le lecteur se retrouve pris au piège de cet établissement diabolique, avec la désagréable sensation que, pour une fois, l’affrontement entre le bien et mal pourrait ne pas avoir la bonne issue. Stephen King trouve désormais dans le monde réel ce qu’il allait chercher chez les monstres. De là surgit la véritable terreur. Un magnifique thriller humaniste.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Remerciements (2019), pages 759 à 762, notes, trad. Jean ESCH Critiques des autres éditions ou de la série

Voici longtemps que Stephen King fait partie du paysage littéraire, et pourtant il m’a fallu quelques décennies pour me laisser tenter par l’un de ses romans. Auparavant, je le connaissais – ou pensais le connaître – sans l’avoir lu : les nombreuses adaptations cinématographies (pas toujours réussies) ont aidé à populariser son œuvre. J’avais donc une certaine idée de ce que je pouvais trouver dans l’un de ses romans, une idée très éloignée de la vérité, je le confesse. J'ai donc choisi The Institute, son dernier ouvrage paru, pour commencer mon exploration de l’univers King. Je n’en suis pas revenu indemne. Aéroport international de Tampa, côte Est des États-Unis, dans un avion de la compagnie Delta, Tim Jamieson abandonne sa place d’avion à un agent fédéral en mission pour deux mille dollars et une chambre d’hôtel miteuse : New York attendra. Cette amorce d'errance – une habitude, semble-t-il – l’amènera à faire plusieurs rencontres et le conduira finalement jusqu’à la bourgade fictive de DuPray, Caroline du Sud, où il semble vouloir se fixer un moment comme veilleur de nuit avant de repartir : un plan qui se verra contrarié par la suite des événements. A plus de deux mille cinq cents kilomètres de là, plusieurs mois avant que Tim Jamieson n’arrive à DuPray, Luke Ellis, un enfant surdoué de 12 ans en bonne voie pour intégrer le MIT et l’Emerson College (excusez du peu), voit sa vie basculer et ses projets balayés un soir de printemps. Ce soir-là, ses parents sont assassinés et il est enlevé par une équipe d’extraction aux ordres d’une organisation secrète aux objectifs obscurs : l’Institut. A partir de ce moment-là, Ellis n’aura plus pour objectifs que survivre, comprendre et vaincre. C’est prisonnier des murs de cette organisation, a l’Avant (nom donné au sas d’accueil), dans une réplique quasi exacte de sa chambre de Minneapolis – l’imitation n’allant pas jusqu’à la fenêtre, vous vous en doutez – qu’Ellis comprend l’importance d’avoir une famille, un groupe sur lequel compter – sa relation avec ses géniteurs s'étant limitée aux politesses d’usage. Ainsi, il rencontre des adolescents comme lui, certains plus âgés, d’autres encore enfants, qui se sont vu confisquer eux aussi leurs vies par les adultes de l’Institut. C’est le moment que choisit Stephen King pour commencer à nous livrer, au compte-goutte bien sûr, les justifications d’un tel traitement, dont Ellis apprendra qu’il est massif, bien rodé et assez ancien. Ainsi, nous apprenons que tous les enfants enfermés à l’Institut ont des capacités spéciales, ils sont même classés selon celles-ci, soit TK ou TP (pour télékinésie et télépathie). Dans tous les cas, ils sont torturés – différemment selon leur classe – afin de développer leurs capacités et être finalement transférés a l’Arrière (d’où aucun enfant/adolescent n’est jamais revenu). L’Arrière qui n’est finalement que l’antichambre du Pavillon A, un endroit plus mystérieux encore et d’où s’échappe un bourdonnement persistent : trois blocs, trois enfers. Luke Ellis finira par s’en échapper (non sans dommages) et arrivera par hasard à DuPray, où il rencontre Tim Jamieson, qui fera tout pour aider l’adolescent malgré l’invraisemblance de son histoire. S’en suit un règlement de compte sanguinolent... Toute l'histoire se termine sur une mise en perspective et sur une cascade d’informations glaçantes sur les ramifications de l’Institut. Vous vous dites pourquoi tout cela ? Qu’est-ce qui peut amener des adultes à traiter des enfants de la sorte ? Il vous faudra le découvrir par vous-même, si apprendre la vérité ne vous effraie pas trop. Le dernier roman du Maître du suspense est dérangeant dans ce qu’il a de réel. En effet, et malgré tous les efforts que fait l’auteur pour tenir son œuvre à l'écart de la politique en général, il nous est difficile de ne pas voir en ces enfants, enlevés et torturés, certaines victimes de notre propre réalité : une inspiration possible pourrait être ces enfants de la migration sud-américaine, retirés à leurs parents, et enfermés dans un centre dédié par une administration déshumanisée, ou plus récemment, la doctrine française de rapatriement sur le territoire national des enfants d’anciens djihadistes et leur prise en charge. Ce roman se focalise donc sur la question de l’enfant et du respect de ses droits : droit à liberté, à l’éducation et à l’innocence. Des droits que l’Institut (archétype d’une administration aveuglée par la sacro-sainte poursuite de résultats) confisque à ses enfants au nom de la victoire du « bien » sur le « mal », prétextant fallacieusement qu’il existe un moindre mal et que celui-ci rendrait ses actes tolérables : une fiction bien réelle, n’est-ce pas ? Au delà du questionnement moral, cette œuvre nous confronte aussi à la marginalité et bouscule notre rapport à celle-ci. Dans nos sociétés occidentales, la place donnée aux marginaux est celle d’un épouvantail, que l’on cache le plus souvent, mais que l’on exhibe à l’occasion pour remettre dans le rang de possibles déclassés récalcitrants – ils sont les métèques de nos cités, à la fois dans et au-delà de la société (dite normale). Stephen King, fit le choix de personnages marginaux, disqualifiés de la «normalité» pour plusieurs raisons : Tim Jamieson entre en errance après une erreur de jugement fatale, qu’il estime être impardonnable – peut être l’est-elle ou peut être pas – et devient ainsi la figure d‘une marginalité consentie, une sorte de mise à écart expiatoire et volontaire. Au contraire, Luke Ellis, disqualifié non pas pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il est, paye assez cher son intelligence hors norme – cette marginalité subie qui fera tout l’intérêt de l’Institut à son égard. Il en est de même pour Annie Ledoux, dite l’Orpheline, une sans-abris qui rode dans les rues de Dupray et qui colporte à qui veut les entendre des thèses complotistes à grands renforts de «preuves irréfutables» – le pinacle de la figure marginale de notre temps. (Première parution de la critique : KWS n° 87) Rémy BOY

Marchant sur les traces de Doctor Sleep (Bifrost n°74) ou de L’Outsider (Bifrost n°95), L’Institut s’inscrit dans la lignée des romans nomades de Stephen King, embrassant largement la topographie étasunienne. Le récit s’ouvre à Tampa, dans la méridionale Floride, où l’on retrouve Tim Jamieson, un ex-policier en quête à la fois d’un autre job et d’une nouvelle vie. Il finit par les trouver à DuPray, en Caroline du Sud. C’est un de ces recoins de l’Amérique profonde chers à King, où services et commerces se comptent sur les doigts d’une main. Ils ne doivent leur léthargique existence qu’au nœud ferroviaire auquel DuPray s’accroche, comme un naufragé à une bouée. La bourgade bénéficie ainsi du passage d’immenses convois de marchandises, dont elle grappille les miettes assurant sa survie économique. Mais parfois un de ces trains abrite un passager clandestin… C’est ainsi qu’arrive un jour à DuPray le jeune Luke Ellis… ou plutôt y atterrit, sous les yeux stupéfaits de Tim. Ce dernier voit en effet le garçon d’une douzaine d’années s’éjecter d’un wagon en marche, avant de le lui porter secours. Tim écoute ensuite Luke – le véritable héros de L’Institut — lui narrer une sombre odyssée débutée quelques semaines auparavant à Minneapolis, tout au nord des États-Unis. Durant une nuit aux allures de cauchemar, le garçon a été enlevé par un énigmatique commando. Sans doute le quotient intellectuel hors-normes de Luke – le « gamin intelligent » était sur le point d’entrer à Cambridge ! – n’est-il pas sans jouer quelque rôle dans son kidnapping. Mais ce n’est qu’une fois Luke parvenu dans « l’Institut » donnant son titre au roman, que les motivations de l’enlèvement s’éclairent peu à peu. Tapie dans une forêt du Maine – nous voici maintenant sur le littoral atlantique des États-Unis –, la structure tient à la fois de la prison juvénile et du laboratoire scientifique. Luke y découvre d’autres jeunes, voire très jeunes compagnons et compagnes d’infortune venant des quatre coins du pays. Considérés officiellement comme « disparus », ces enfants et adolescents sont soumis à des expériences aussi étranges que douloureuses, les métamorphosant en involontaires acteurs d’une géopolitique occulte… Mais n’en écrivons pas plus, afin de ne pas divulgâcher un plaisir que l’on promet grand aux futures lectrices et lecteurs de L’Institut. Alliant une imparable efficacité narrative et un art humaniste de la caractérisation de personnages, L’Institut s’avère aussi addictif qu’attachant. Très politique, le roman vient par ailleurs confirmer l’aversion déjà manifestée par King pour l’actuel occupant de la Maison Blanche, qualifié de « gros con » ! Mais au-delà de cette dimension critique, son intrigue dessine une idéologie complexe. S’y exprime notamment une vision ambiguë du complotisme, raillé dans certaines pages, devenant une forme salvatrice de scepticisme dans d’autres. Quant aux armes à feu, elles apparaissent tantôt comme un fléau, tantôt comme un outil libérateur. Mêlant de manière apparemment contradictoire rationalité et paranoïa, ou entretenant un rapport équivoque à la violence, L’Institut dessine en réalité un horizon politique profondément étasunien. Et qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui des X-Files, une série chère à Stephen King. Un auteur dont ce dernier opus en date rappelle – s’il en était encore besoin – qu’il est l’un des cartographes essentiels de l’Imaginaire américain. Pierre CHARREL Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

The Institute , 2025, Jack Bender et Benjamin Cavell (série) |

| Dans la nooSFere : 87299 livres, 112249 photos de couvertures, 83735 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |