|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Anneau-Monde

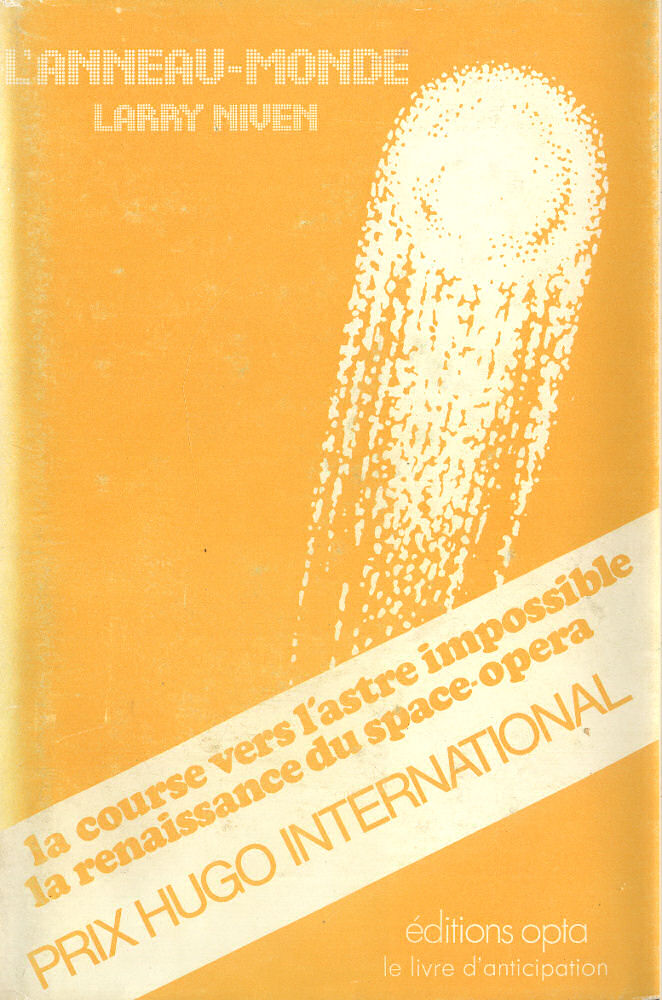

Larry NIVEN Titre original : Ringworld, 1970 Première parution : New York, USA : Ballantine, octobre 1970 ISFDB Cycle : L'Anneau-Monde  vol. 1 vol. 1  Traduction de Jacques POLANIS Illustrations intérieures de François ALLOT OPTA (Paris, France), coll. Club du livre d'anticipation  n° 42 n° 42  Dépôt légal : mars 1973, Achevé d'imprimer : 31 mars 1973 Première édition Roman, 428 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,5 x 20,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Tirage limité à 5200 exemplaires numérotés de 1 à 5200 et à 120 exemplaires hors-commerce de collaborateurs marqués H.C.

Autres éditions

J'AI LU, 1993, 1995, 1995, 2003 in L'Anneau-Monde, suivi de Les Ingénieurs de l'Anneau-Monde, 2011 in L'Anneau-Monde, suivi de Les Ingénieurs de l'Anneau-Monde, 2011 MNÉMOS, 2005 in L'Anneau-Monde - Intégrale, 2014 in L'Anneau-Monde - Intégrale, 2019 MNÉMOS, 2021 OPTA, 1983, 1985

Quatrième de couverture

[texte de la quatrième de jaquette]

D'une ligne diffuse occultant quelque étoile, l'Anneau-Monde se mua doucement en un mur noir.

Un mur haut de mille cinq cents kilomètres, apparemment lisse à cause de la vitesse relative.

A huit cents kilomètres d'eux, emplissant quatre-vingt dix degrés de l'espace, le mur défilait à la vitesse prodigieuse de douze cent cinquante kilomètres/seconde, ses arêtes convergeant vers l'infini des deux côtés de l'univers, et de chacun des points de convergence, à l'infini, une mince ligne bleu ciel s'élançait tout droit.

Regarder vers le point de convergence, c'était entrer dans un autre univers, un univers de lignes droites variables, d'angles droits et d'abstractions géométriques.

Hypnotisé, Louis fixait le point de disparition. Quel point était-ce, l'origine ou la fin ?

A trente-cinq ans, Larry Niven apparaît comme le leader d'un renouveau de la science-fiction scientifique. Ses space-operas marqués par un foisonnement d'idees originales et une incontestabIe rigueur scientifique composent une énorme histoire des temps à venir, la chronique de l'Espace Connu.

L'ANNEAU-MONDE a obtenu le prix Hugo international du meilleur roman de science-fiction.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Michel DEMUTH, Introduction, pages V à VIII, introduction 2 - (non mentionné), Bibliographie (1973), pages IX à XII, bibliographie

Critiques

A l'âge héroïque de Fiction, un critique de l'époque, Igor B. Maslowski, commençait la plupart de ses notices par le segment de phrase suivant : « Ce mois-ci, nous avons bien aimé... ». C'est une formule qui me semble bien convenir au compte rendu qui va suivre que je m'en vais de ce pas l'utiliser : ce mois-ci, nous avons bien aimé L'Anneau-Monde de Larry Niven. Je me permets maintenant d'approfondir les deux termes de cette proposition : le « nous » ne se veut dans ma bouche aucunement royal, mais il me semble que ce pluriel pourrait englober un grand nombre d'amateurs de SF qui, en face du roman de Niven, communiqueraient avec moi dans le deuxième terme, cette approbation tiède signifiée par le « bien aimé ». En effet, L'Anneau-Monde est un exemple-type d'ouvrages qui ne peuvent ni enthousiasmer ni porter à ce genre de sévérité excessive dont je trouve pourtant, sous la signature de Jacques Guiod (Galaxie n° 107), l'expression la plus vive : « Niven séduit les réactionnaires de la SF par des textes qui n'ont d'autre intérêt que leur verbiage scientifique. » Je ne m'étendrai pas sur le mouvement de balancier dont est investi, dans Galaxie, le terme « réactionnaire » — chez Guiod voué aux scientifiques, chez un Fontana (Galaxie n° 105, à propos de Robert F. Young) lancé à la figure de celui qui donne dans le bucolisme... On a toujours ses réactionnaires : ceux qui sont d'un avis opposé à soi — pardon, Andrevon ! Cependant, le personnage de Niven, dont un ami digne de foi, qui l'a rencontré dernièrement, me révélait l'autre jour qu'il l'avait entendu tenir des propos fascistes, mérite peut-être que l'on interroge ses textes d'un point de vue idéologique. A ce seul niveau, L'Anneau-Monde est assez transparent — je veux dire par là qu'il ne cache pas grand-chose. Certes le contexte général est celui, comme le signale fort justement Michel Demuth dans sa préface, de la conquête et de la colonisation de l'espace, « d'un essor sans anicroches politiques, mystiques ou sociales ». Si j'ai peur de ne pas très bien comprendre quelles anicroches mystiques vont nous valoir une éventuelle conquête du cosmos et si, comme mon bon maître Dorémieux, je préfère les auteurs qui, dès aujourd'hui, s'interrogent sur le bien-fondé de cet avatar technologique (« Les Américains dépensent des milliards de dollars pour envoyer un homme dans la Lune, et ces dollars pourraient être redistribués de façon à assurer le mieux-être de millions d'individus sur la Terre » — cf. sa préface à Espaces inhabitables, tome 1, chez Casterman), je n'en continue pas moins à goûter les histoires stellaires avec une naïveté que les jeunes fans d'aujourd'hui jugeront sans doute bien condamnable ! Mais quoi... La science-fiction, amputée de son premier terme qu'on remplacerait par spéculative, deviendrait bien ennuyeuse s'il n'y avait plus que cela. De la même manière — et je reviens ici à la préface de Demuth qui se gausse du dévouement « héroïque et presque suicidaire » des écrivains qui « figent l'univers scientifique » à un moment précis de l'histoire, celui justement de la rédaction de leurs textes — on retombe toujours sur ses pieds, je veux dire sur son époque, quel que soit le genre d'histoire abordé : un auteur filtre son temps au travers de ses écrits, mais qu'importe la grosseur du filtre, c'est bien toujours le reflet de la société dans laquelle il vit qui se dépose sur le papier. Les fictions « scientifiques » vieillissent mal et vite parce que l'état de la science, vingt ans après, n'est pas celui qu'on croyait prévoir ? Bien sûr ! Mais l'état de la société ?... Les mœurs, les modes de pensée, les systèmes politiques, la sexualité, ont un cours aussi surprenant et imprévisible que la science, et il n'est pas besoin de regarder de bien près les textes des années 40 pour se rendre compte que leurs notations sociologiques sont aussi en porte-à-faux que leurs aspects scientifiques. Fort de cette constatation, il n'est pas difficile de prévoir (l'accélération de l'histoire rentrant aussi dans le compte) que les plus hardies « spéculations » de la new wave des années 70 paraîtront bien « démodées » à nos descendants et que, peut-être, pour les lecteurs de l'an 1999 (s'il en reste !), Moorcock et Ellison feront figure de fieffés réactionnaires... Alors, faire « dans la science » ou « hors de la science »... voilà un distinguo bien périssable. La littérature conjecturale vieillit comme les copains, et ce n'est pas là le moindre de ses charmes : en somme rien n'est simple, sauf les affirmations péremptoires. Je me suis égaré ? Soit. J'en reviens au contexte spatial de L'Anneau — Monde. Bien sûr, la Terre du XXVIe siècle a des colonies. Mais nulle part il n'est fait mention que celles-ci ont été conquises sur le dos de peuples moins évolués qui auraient été réduits en esclavage... Ce n'est pas une justification, c'est une éludation : d'accord ! Bien sûr, il y a eu une guerre stellaire contre une race humanoïde belliqueuse qui a « tiré le premier », les Kzinti, gros chats carnassiers, qui ont été vaincus. Mais cette victoire est-elle célébrée en termes impérialistes par Larry Niven ? Que non : au contraire, la guerre Kzinti-Humains a été « programmée » par une tierce race, plus puissante, les Marionnettistes, qui, eux-mêmes, rencontrent sur leur chemin la menace (ou supposée telle) du fameux Anneau. Tout cela se passe dans une pauvre sphère de 200 années-lumière de diamètre, sur laquelle plane l'ombre de « grands galactiques » comme les Outsiders ou les Négriers. En somme, on n'en finit pas de rencontrer plus gros que soi, qui sont plus subtils mais pas forcément plus méchants. C'est une conception de l'histoire où je ne trouve rien à redire... Cependant, là où Niven dévoile un peu mieux ses supposées batteries droitières, c'est quant à la place qu'il accorde aux femmes dans son récit : c'est un point délicat, qui en révèle toujours plus que les auteurs ont cru y mettre — ou n'y pas mettre. En apparence, tout est centré sur la personnalité de Teela Brown, une fille de la Terre dont la « chance », véritable facteur psi, a été génétiquement favorisée par un lignage sélectif. Et Teela Brown, en effet, par sa simple présence porte-bonheur, rend possible l'exploration de l'Anneau-Monde : le vaisseau qui ne devait que le survoler s'y écrase parce qu'elle « devait » y trouver ses chances de bonheur maximum, mais les autres occupants, la suivant de catastrophe en catastrophe, trouveront le moyen d'en repartir après avoir recueilli les renseignements qu'ils étaient venus y chercher. Une femme est donc ici vecteur du récit, en même temps que clé de voûte. Mais... justement : Teela n'est qu'un vecteur, qu'une clé ; ce n'est pas un personnage agissant consciemment, ce n'est qu'une enveloppe porteuse d'un pouvoir (ou plutôt d'une sorte d'aura) qu'elle ne maîtrise jamais. En somme : la parfaite femme — objet, réceptacle passif de forces agissant à travers elle. D'ailleurs, pour Larry Niven, dont le cas s'aggrave à vue d'œil, les femmes sont parfaitement interchangeables : si Teela vient sur l'Anneau par amour pour le héros Louis Wu, elle y reste, l'inconstante, parce qu'elle s'est éprise d'un barbare autochtone. Mais aussitôt la remplace Prill, descendante des constructeurs, qui fera à sa place le voyage du rtour... comme compagne de ce bon vieux veinard de Louis ! De plus, et l'ironie est à savourer, Prill est une prostituée. Il y a donc échange de la femme qui n'est qu'esprit contre celle qui n'est qu'un corps : elles ne sont jamais complètes, ces bêtes-là. Voilà qui, j'espère, hérissera le poil de nos lectrices et classera Larry Niven dans le clan des misogynes, ce qui est aussi, n'en doutons pas, une des façons d'être réactionnaire... Quant au reste... eh bien, oui : cette idée d'Anneau-Monde est tout de même impressionnante : « L'Anneau avait un rayon de plus de cent cinquante millions de kilomètres — environ neuf cent soixante-dix millions de kilomètres de circonférence, estima-t-il — mais moins d'un million six cent mille kilomètres de large, d'une arête à l'autre. » Ça fait de la place pour vivre : « Seize cents billions de kilomètres carrés représentent trois millions de fois la surface de la Terre. » Et cette notion d'immensité, de gigantisme, est très bien exprimée par l'auteur à travers les réflexions de Louis Wu qui, justement, ne parvient jamais réellement à appréhender les dimensions colossales du monde concave dont il ne connaîtra qu'une très minime partie, qui ne possède pas d'horizon, pas de saison, juste un soleil toujours au zénith périodiquement masqué par une ceinture de « carrés d'ombres », plaques colossales de quatre millions de kilomètres de côté en orbite concentrique. Il y a de la grandeur (si je puis dire ! ) dans cette construction stellaire, et si les aventures de l'expédition à sa surface en manquent un peu, c'est sans doute qu'il est plus facile d'être original dans l'abstraction de l'espace que sur le plancher des vaches. Et il y a du déjà vu dans L'Anneau-Monde : le personnage de Louis Wu, millionnaire dilettante et immortel, qui ne semble être qu'une pâle copie du Francis Sandow de L'île des morts ; le piétinement sur un monde gigantesque, qui rappellera (mais en mieux) La planète géante ; le principe de l'expédition mixte (deux Terriens, un Kzin, un Marionnettiste), qui est évidemment vieux comme la SF, mais dont Poul Anderson s'est fait une spécialité (Le monde de Satan). Alors il n'y a pas de quoi fouetter un chat ? Exactement : c'est de l'honnête space-opera, bien fabriqué, un peu terne dans ses développements mais fascinant quant à son background technologique, sans doute pas du métal dont on fait les Hugo — et pourtant il l'a eu en 1971. Relevons encore quelques idées intéressantes : les maisons flottantes, le filin tranchant, les tournesols foudroyants, l'œil du cyclone qui ressemble à l'œil de Dieu... et nous aurons fait le tour de l'Anneau, sans toutefois y avoir rencontré ce verbiage scientifique qui a fait si peur à Jacques Guiod, et que l'on trouve par contre (toujours dans Galaxie n° 107) dans Humanité et demie, un court roman de T. J. Bass, lui un véritable chef-d'œuvre pourtant — alors, allez y comprendre quelque chose !... Niven, Bass, Tubb... Des auteurs de hard science, paraît-il. On n'est jamais en retard d'une étiquette à coller, d'une école à ouvrir. A quand, pour compenser, la soft fiction ? Soyons plus simples : L'Anneau-Monde, c'est de la SF, celle de papa, celle de l'âge classique (1940-1959), qui succéda ah ! mais — à l'âge d'or (1926- 1939), et qui a toujours bon pied bon œil quand un conteur de talent s'y attelle. Larry Niven est un petit talent, même s'il prétend « devenir sans cesse meilleur » (Galaxie, déjà cité). Son petit talent lui a permis d'écrire un gros livre agréable et sans problème, qui m'a donné l'occasion de suer une critique confuse que je terminerai néanmoins par cette éclaircie passagère en forme de boucle temporelle : ce mois-ci, nous avons bien aimé...

Jean-Patrick EBSTEIN On a tous nos bêtes noires. Pour certains, ce sont les Dick, Disch ou autres Zelazny. Pour moi, des gens comme Gordon Dickson ou Larry Niven tiennent fort honorablement ce rôle. Le propre des bêtes noires est qu'on ne peut pas en parler en étant de bonne foi. Je dirai donc, avec la plus mauvaise foi du monde, que ce livre est infantile, inutile, illisible, insupportable, interminable, indéfendable, indécrottable, incommensurablement imbuvable et indissolublement imbécile. Et j'ajouterai, pour être objectif ( ? ? ?), qu'il a reçu en 1971 le Hugo du meilleur roman de l'année aux Etats-Unis. Vous voyez bien qu'il ne faut pas m'écouter... Serge BERTRAND Critiques des autres éditions ou de la série

Le jour de ses deux cents ans, Louis Wu est contacté par un Marionnettiste de Pierson, extraterrestre bicéphale, qui l'invite à rejoindre une expédition multiraciale, chargée d'explorer un artefact spatial aux dimensions stellaires, anneau-monde orbitant autour d'un soleil. Cet objet singulier pourrait bien être la clé d'une menace qui pèse sur la galaxie et annonce un exode massif des créatures intelligentes. Dans cette affaire, le terrien s'embarque avec le Marionnettiste, créature cyclothymique et manipulatrice, considéré comme fou sur sa propre planète, mais aussi avec un Kzin, félin orange au caractère exécrable, issu d'un peuple ennemi juré de l'Humanité, ainsi qu'avec une femme dont il vient tout juste d'en faire sa maîtresse et qui, par la plus étrange des coïncidences — mais en est-ce bien une ? — se trouve figurer sur la liste des personnes pressenties pour l'inquiétant voyage aux confins de l'espace. En dépit d'une ampleur propre au genre, les distances stellaires et la vastitude de l'artefact — mille milliards d'humains pourraient y vivre largement à leur aise — , Niven met en place une sorte d'huis clos psychologique où le suspens tient moins au mystère de l'artefact qu'à l'évolution des interactions entre les personnages ainsi qu'aux motivations et enjeux de l'expédition même. Lorsque les différences engendrent la peur et poussent des êtres dissemblables à se battre, rien de tel qu'un péril commun pour les amener à une coopération, premier jalon vers une cohabitation pacifique. L'Anneau-monde est un livre profond, où il est question de l'évolution, du hasard piloté et de l'émergence, mais c'est aussi un livre drôle, parfois même désopilant, qui s'appuie cependant sur une culture et une vision scientifiques aiguës. Un chef-d'œuvre, il va sans dire — publié pour la première fois en 1970, il n'a pas pris une ride — , qu'il convient de relire ou de découvrir, ne serait-ce que pour comprendre ce que lui doivent des œuvres actuelles comme Omale, de Laurent Genefort ou Mondes et démons d'Aguilera. Jonas LENN |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |