|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Baleinier de la nuit / Le Dernier Yggdrasill

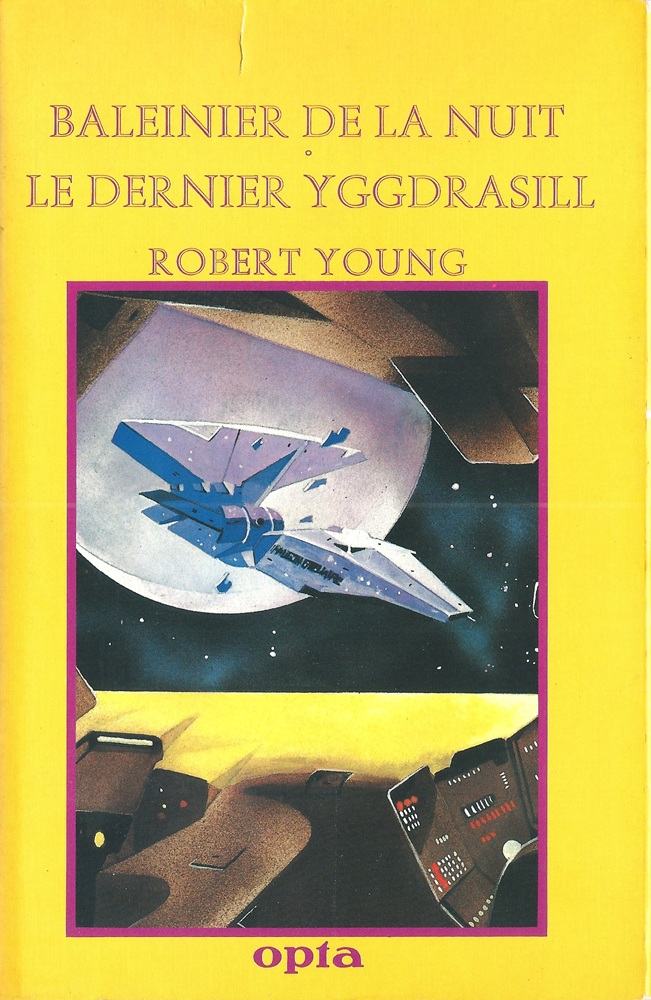

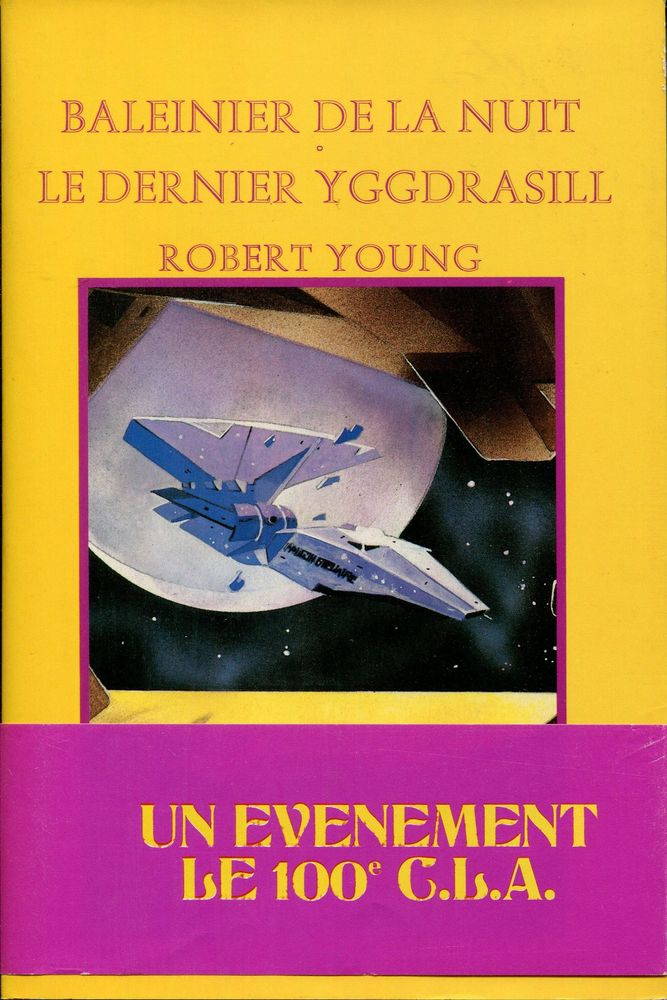

Robert F. YOUNG Traduction de Françoise MAILLET Illustration de Jean-Claude HADI Illustrations intérieures de Jean-Claude HADI OPTA (Paris, France), coll. Club du livre d'anticipation  n° 100 n° 100  Dépôt légal : février 1984, Achevé d'imprimer : 13 février 1984 Première édition Recueil de romans, 454 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-7201-0186-9 Format : 13,5 x 20,1 cm✅ Genre : Science-Fiction Bien que l'illustrateur mentionné dans le livre soit Jean-Louis Verdier, c'est Jean-Claude Hadi qui a illustré ce volume. Tirage limité à 3000 exemplaires numérotés de 1 à 3000 et à 50 exemplaires hors-commerce de collaborateurs marqués H.C.

Quatrième de couverture

[texte de la quatrième de jaquette] PENDANT QU'IL PLONGEAIT DANS LES PROFONDEURS DE LA MER DE L'ESPACE ET DU TEMPS, A DES ANNEES-LUMIERE DE DISTANCE, IL AVAIT TUE TANT ET TANT DE BALEINES POUR LES TRANSFORMER EN VAISSEAUX INTERSTELLAIRES. JUSQU'AU JOUR OU L'UNE D'ELLES, CAPTIVE, LUI PARLA, LE SUPPLIA DE LA RELACHER, LUI PROMETTANT DES POUVOIRS INOUÏS... ET STARFINDER, JETANT SON EXISTENCE PASSEE PAR-DESSUS BORD, CHOISIT DE FUIR EN COMPAGNIE DE LA BALEINE... ENSEMBLE, ILS COURURENT LES ROUTES D'EBENE JUSQU'AUX EXTREMES LIMITES DE LA NUIT DES TEMPS... UN ARBRE MYTHIQUE, LE DERNIER YGGDRASILL, REFERENCE AU FRENE-DU-MONDE DE LA LEGENDE SCANDINAVE, EST AU CENTRE DU SECOND RECIT DE CE LIVRE. UNE NARRATION D'UN SYMBOLISME TOUFFU, QUI EXPRIME AVEC FORCE ET POESIE QUELQUES-UNES DES GRANDES PREOCCUPATIONS DE NOTRE TEMPS. UN ROMAN D'AVENTURES ECOLOGIQUES A LA FOIS POETIQUE ET PASSIONNANT.

DEUX ŒUVRES D'UN DES PLUS INJUSTEMENT MECONNUS PARMI LES GRANDS NOMS DE LA SCIENCE-FICTION AMERICAINE. UN ECRIVAIN DE LA CLASSE DES BRADBURY ET DES STURGEON...

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Daniel WALTHER, Robert Franklin Young : poète du futur, pages 5 à 8, préface 2 - Baleinier de la nuit (Starfinder, 1980), pages 9 à 287, recueil de nouvelles, trad. Françoise MAILLET 3 - L'Homme dans la Lune (The Man in the Moon, 1969), pages 11 à 39, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 4 - Le Cimetière des baleines spatiales (Starscape with Frieze of Dreams / The Spacewhale Graveyard, 1970), pages 41 à 69, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 5 - Aréopage (Abyss of Tartarus / Areopagus, 1971), pages 71 à 95, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 6 - Épave flottante (Flotsam, 1980), pages 97 à 110, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 7 - Sous l'océan peint ("The Mindanao Deep" / Beneath the Painted Ocean, 1980), pages 111 à 133, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 8 - Où Ciely fait son entrée (The Star Eel / Enter Ciely, 1977), pages 135 à 159, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 9 - La Haute bourgeoisie (The Haute Bourgeoisie, 1980), pages 161 à 192, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 10 - La Rose (The Rose, 1980), pages 193 à 207, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 11 - La Baleine de l'espace-temps (Spacewhale, Space-Time, 1980), pages 209 à 230, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 12 - Dans la crypte (In the Crypt, 1980), pages 231 à 257, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 13 - Largué (Jetsam, 1980), pages 259 à 277, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 14 - La Compagnie de construction (The Construction Company, 1980), pages 279 à 287, nouvelle, trad. Françoise MAILLET 15 - Le Dernier Yggdrasill (The Last Yggdrasill, 1982), pages 289 à 449, roman, trad. Françoise MAILLET

Critiques

Ce n'est sûrement pas par hasard que Daniel Walther a choisi Robert Franklin Young pour le numéro 100 du prestigieux C.L.A. Hommage d'un nouvelliste envers un autre, hommage aussi d'un vieux lecteur de Fiction à un auteur bien méconnu en France (avec trois volumes seulement publiés, dont ce C.L.A.) mais que notre revue, grâce à Dorémieux, qui compte aussi parmi ses admirateurs fervents, a toujours soutenu et publié — dès le n° 44 ? Il est vrai que Young est avant tout un auteur de textes courts. Et alors ? Pourquoi ne trouve-t-on aucun recueil de lui chez Denoël ? Et pourquoi le Livre d'Or l'a-t-il jusqu'à présent dédaigné ? Chez tous les admirateurs de Young, dont je suis, bien sûr, règne ce sentiment d'une injustice commise... Certes, l'auteur est un romantique, un panthéiste et un écologiste. Cela ne se porte plus guère. Certes, c'est un sentimental, un nostalgique, pour ce qui non seulement « le futur n'est plus ce qu'il était » mais ne l'a jamais été. Cela non plus ne se porte pas volontiers. Et comme ni la hard science ni l'heroic fantasy n'ont jamais effleuré sa plume — sauf, pour la seconde, sous forme de pastiche plus poétique que féroce (relisons Saint George et la dragonmotive) Mais quoi ! Pourquoi s'attarder à des regrets alors que nous pouvons enfin nous mettre sous la dent deux romans de Young ? Et du pur Young, du Young tel qu'en lui-même l'éternité littéraire ne l'a pas changé. Les vieux lecteurs de Fiction se souviennent-ils du premier texte de l'auteur à leur avoir sauté aux yeux ? C'était La déesse de granit (bon, je triche : c'était le second, dans notre n° 64), qui exploitait un thème dès lors toujours parcouru : le gigantisme. Mais pas le gigantisme monstrueux, tératologique, à la Wul, qui n'aurait d'autre but que d'acculer l'homme à l'héroïsme... Le gigantisme selon Young n'est qu'une mesure de grandeur pour signifier à l'homme sa petitesse au sein de l'espace et du temps — lui signifier, justement, son insignifiance. Mais pas en le provoquant, seulement en l'ignorant. Et c'est l'homme au contraire qui, pour se prouver son existence, harcèle les géants majestueux qu'il rencontre sur sa route, comme des puces hargneuses s'attaquant à un gros chien pacifique. Dans Baleinier de la nuit, les « Jonas » pourchassent les baleines de l'espace, véritables astéroïdes pensants qui ont l'espace-temps pour habitat et se déplacent grâce à une énergie mystérieuse baptisée « 2-omicron-VII », pour en faire de simples vaisseaux de l'espace à bon marché. Et dans Le dernier Yggdrasill, les bûcherons abattent le dernier arbre géant de la planète Nouvelle Amérique, parce que son existence met en péril un village dont la principale industrie est la culture d'une céréale. Du pur Young, ai-je dit. Dans les deux cas, un titan rare et paisible membre d'une espèce en voie de disparition, est menacé par l'industrie humaine pour des raisons bassement matérielles. L'homme, cette puce, apporte avec lui le poison de son incompréhension de l'équilibre de l'univers, et saccage tout sur son passage. Avec rage et délectation ? Non : parce qu'il croit avoir un boulot à faire — et qu'il le fait. Aujourd'hui, des baleiniers marins russes ou japonais massacrent les dernières baleines, et des forestiers brésiliens taillent dans l'Amazone, un des poumons de notre planète... Eux aussi font leur boulot. Pourrait-on croire que ce sera différent dans le futur ? Young ne le croit pas. Sur Terre, les hommes n'avaient sans doute pas tué tous les arbres, « mais ils l'auraient fait, pour se procurer du papier à écrire et du papier pour s'essuyer les lèvres et le cul (...), et maintenant, on se contentait de tuer les arbres des autres monde »(p. 398). Du pur Young : l'écologie militante rejoint la poésie, ne fait qu'une avec elle, et le panthéisme rejoint la nostalgie, ne fait qu'un avec elle. Starfinder le Jonas, comme Strong le bûcheron (des noms ironiquement bien choisis !) ne sont forts qu'en surface ; leur détermination a le ventre mou et cède devant l'évidence de l'éternité cosmique à laquelle ils s'attaquent : bien sûr, Starfinder épargne la baleine, entre en osmose avec elle, tandis que Strong abat l'Yggdrasill, comprenant trop tard que son existence faisait partie d'un cycle écologique que l'homme a perturbé. Mais l'expérience a pareillement changé les deux hommes, qui ont compris que « le fléau... c'était la bêtise humaine » ; et comme Young est aussi un romantique pour qui l'amour, ou sa quête, est une valeur fondamentale, la médiation entre le géant et sa puce sont deux femmes, deux femmes-rêves, deux femmes irréelles, qui ne traversent les tragédies que sous une forme inaccessible : dans Baleinier c'est une morte captive de l'espace-temps, dans Yggdrasill une dryade, l'habitante de l'arbre. Et « Que fait une dryade quand son arbre meurt ? Elle meurt aussi » (p. 444). Beaucoup de sentiment, beaucoup de regret : deux romans poignants, mais jamais tristes ou désespérants. Car tout l'art de Young est de transcender la grise pâte de ses récits pour les parer de toutes les couleurs chatoyantes de la poésie. Chaque page de Young est un tableau, et peu importe si le nouvelliste en lui reste le maître au sein de textes de plus grande envergure. Bien sûr, Baleinier de la nuit est construit selon une succession d'épisodes qui furent primitivement publiés aux U.S.A. sous forme de nouvelles indépendantes (dont la genèse semble se trouver dans Le Léviathan de l'espace, Fiction 110) ; quant au Dernier Yggdrasill, il ne s'agit que de l'extension de L'ascension de l'arbre (Fiction 73, et repris dans le recueil Le pays de l'esprit, NéO, 1982), auquel l'auteur a simplement ajouté de l'épaisseur humaine à son héros, du sexe entre autres. Mais pourquoi reprocher à Young ce qui est son style même ? Son style, donc l'homme, un homme qui cisèle depuis trente ans une fresque morcelée de l'aventure humaine, une toute petite aventure, une poussière dans l'éternité : « Les dieux, de leur sombre repaire, contemplent la scène en riant, et un sourire cosmique apparaît brièvement sur la face du Temps » (p. 109). On ne peut mieux dire... Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87291 livres, 112200 photos de couvertures, 83727 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |