|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

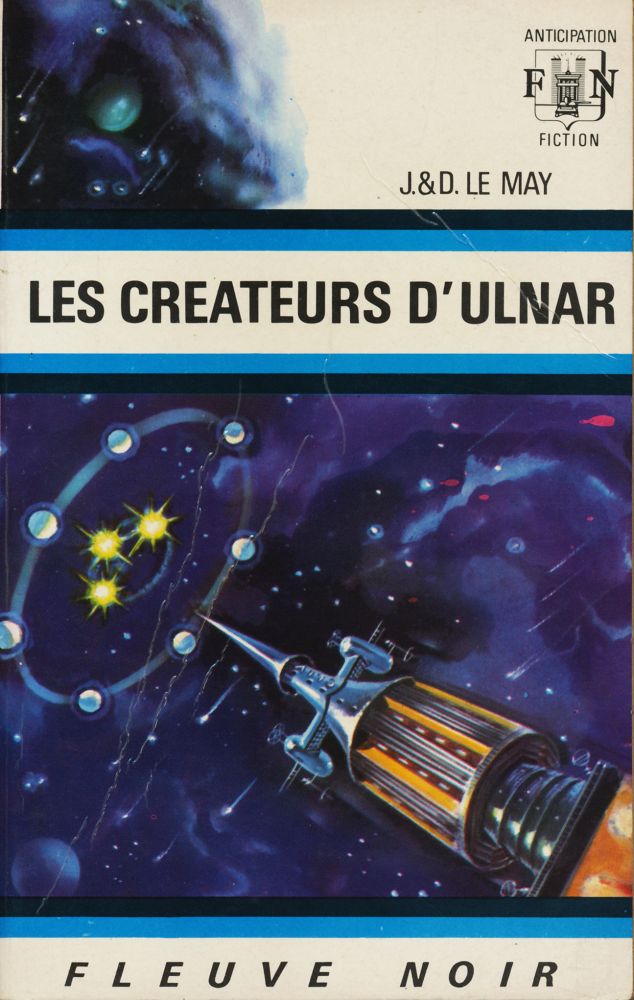

Les Créateurs d'Ulnar

Doris LE MAY & Jean-Louis LE MAY Illustration de Gaston de SAINTE-CROIX FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 535 n° 535  Dépôt légal : 4ème trimestre 1972 Première édition Roman, 240 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,0 x 17,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Huit millénaires se sont écoulés depuis la création de la Fédération Galactique décidée lorsque les moyens de communication interstellaire furent répartis entre les sept premières planètes fédérées. Cela peut sembler long à des êtres dont la vie active n'occupe que la centième partie de ce temps. C'est un instant dans la durée de l'Univers, cela peut être un presque infini de temps à l'échelle de l'infraparticule. Il fut question de relativité du temps, selon la position de l'observateur..., mais il n'est pas certain que le cerveau humain ait été capable d'imaginer ce qui fut constaté, quelque part vers le cœur de notre Galaxie par les créateurs d'Ulnar. Et nous nous apercevons que malgré nos astronefs, nos voyages en hyperespace, nos transmissions instantanées d'un monde à l'autre, nous pourrions n'être que... disons simplement, très peu de chose.

Critiques

Il semble bien que J. et D. Le May écrivent de plus en plus pour le simple plaisir d'écrire, et non plus tant pour raconter des histoires structurées. Leur préciosité de style, qui les précipite de plus en plus près de la comète Henneberg, rend leurs textes semblables à une pierre précieuse qui possède tant de facettes brillantes qu'on ne peut plus en saisir le dessin exact, ni la forme, alors que chaque parcelle prise séparément reste éblouissante. En d'autres termes encore, J. et D. Le May semblent maintenant nous offrir des pièces tellement ciselées qu'elles en deviennent abstraites. Les créateurs d'Ulnar, leur dernier ouvrage, est très typique de cette évolution. Il s'agit au premier abord d'un roman usant du moule corrodé du space opera le plus classique : une expédition stellaire découvre au centre de la galaxie un curieux système formé de trois étoiles escortées de sept planètes gravitant sur la même orbite : l'Heptangle ; cette géométrie spatiale ne peut rester stable dans notre continuum que par l'action de forces qui ne lui appartiennent pas, et que l'expédition va s'efforcer de découvrir... Ce postulat — le mystère sidéral — appartient au tronc commun de la SF depuis Murray Leinster jusqu'à Larry Niven, en passant par Stanislas Lem... Au Fleuve Noir « Anticipation », un ouvrage sur deux s'y rattache encore. Mais ce serait bien mal connaître et apprécier notre tandem que de croire qu'il va se contenter de broder sur le thème du mystère scientifique. Au début, certes, d'impressionnantes précisions technologiques nous le laisseraient croire : « II est également possible, grâce au sélecteur électronique, de rétablir en trois dimensions une portion d'espace, avec un certain grossissement, en activant les nœuds magnétiques d'une trame baignant dans une lentille de gaz rare, maintenue entre deux ménisques à transparence totale. C'est ce qui constitue la visosphère des navires d'exploration et, pour ceux que le détail intéresse, le coût de cette seule installation équivaut à celui de la coque entièrement équipée de ses générateurs. » (pp. 21 et 22). Mais bientôt, à mesure que l'exploration des planètes de l'Heptangle laisse apparaître que la réalité est dévorée de fantasmes (c'est-à-dire que le mystère technique est remplacé par un mystère psychique), l'écriture commence à se boursoufler, à mûrir, à bouillonner : « Un filon de cinabre dont le vif-argent traçait des rivières étincelantes, absorbées aussitôt qu'elles paraissaient vouloir s'étendre, s'enfonçait dans le flanc abrupt d'un isocaèdre géant, formé essentiellement de métal d'urane, qui se défendait férocement en dressant une barrière de contact aux radiations si violentes qu'elles transmutaient aussitôt l'assaillant. Derrière le cinabre, poussait une vague pesante de sphalérite noire, cernée par les minces veinules bleues et vertes de minéraux cuprifères. De ces contractions, chocs, bouillonnements, naissaient d'autres formes liquides ou sirupeuses, supportant les éruptions cristallines éphémères... » (pp. 81 et 82). Et, lorsque les rayonnements rares qui nimbent l'Heptangle ont si fortement perturbé les humains que ceux-ci se voient dotés d'étranges pouvoirs créateurs et destructifs qui les font se lancer les uns contre les autres dans des combats titanesques, l'univers de science-fiction bascule véritablement dans la trappe de l'heroic fantasy : « Ella, Reine, fit un geste et son char de combat avança, se rangeant docilement au pied du parvis. Cette fois, les bêtes qui le maintenaient fermement dans leurs serres caudales étaient des syneptes de Phrisis et leurs six membres couverts d'une carapace brune tremblaient d'une énergie contenue. Leur tête avant était tournée vers le ciel, vers la menace constante des tires volants qui tombaient comme grêle sous les coups ajustés des chepes. Leur tête arrière regardait la souveraine qui descendait pour embarquer dans la machine de guerre. » (p. 166). Et il y en a comme ça des pages et des pages... Mais si je me suis permis de citer largement, au risque de lasser le lecteur, c'est pour montrer que J. et D. Le May, s'ils n'y prennent pas garde, courent aussi ce risque. La direction qu'ils prennent est cousue de danger, et le style seul, si flamboyant soit-il, n'est pas une matière suffisamment solide pour construire un roman, s'il n'est pas étayé par une charpente solide : n'est pas Friz Leiber qui veut. J'ai beaucoup d'admiration pour ce tandem, je le répète à longueur de Fiction ; ce n'est pas une raison pour ne pas signaler que leur dernier-né me semble sensiblement inférieur à leurs récentes créations. Cela vient de ce que le scénario est trop flou, et craque de toutes parts sous les assauts du langage qui, ici — si je puis dire — parle pratiquement à vide : il est bien difficile de comprendre quoi que ce soit aux mystères hypnotiques de l'Heptangle, et si J. et D. Le May ont voulu nous communiquer une vision de l'indicible, de l'invisible ou de l'incompréhensible, ils y ont notablement achoppé : n'est pas Stanislas Lem qui veut... Cependant, la charpente même de ce roman méritait qu'on s'y arrêtât, car nous sommes là en présence d'une construction exemplaire, qui rend compte, chez nos auteurs, de l'emploi d'une solution de continuité. Je m'explique. Il était facile de constater que le baroquisme effréné des Le May les conduisait lentement mais sûrement de la SF à l'heroic fantasy. La deuxième partie de Vacances spatiales, un des sketches des Fruits du Métaxylia, en faisaient déjà partie. Mais ce n'étaient là que des parenthèses clairement délimitées. Dans Les créateurs d'Ulnar au contraire, la substance spongieuse de l'heroic fantasy s'infiltre lentement, insidieusement, dans le corps malléable (trop !) d'un récit qui démarre pourtant comme un space opera extrêmement technologique. Il y a pourrissement de l'intérieur : je ne veux pas dire que l'heroic fantasy est une matière moins noble que le space opera ; je veux simplement dire que, dans ce roman, elle vient de l'intérieur, comme un acide, ronger le corps sain et le transformer en quelque chose d'autre. Cela me semble assez caractéristique de la puissance d'une forme d'écriture, qui en vient à modeler le fond. Et si, au contraire, l'opération était tout à fait concertée ? Et si les Le May menaient une opération de grande envergure pour faire pénétrer l'heroic fantasy au sein du Fleuve Noir ? Ce n'est qu'une hypothèse dont seuls les auteurs ont la clé. Mais je ne serais pas surpris que, le style chez eux entraînant l'œuvre, leurs ouvrages soient désormais de plus en plus leiberiens ou moorcockiens. Dans ce cas, alors, qu'ils fassent attention à leurs plans d'ensemble, et tout ira bien. Denis PHILIPPE |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |