|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Énigme de Givreuse

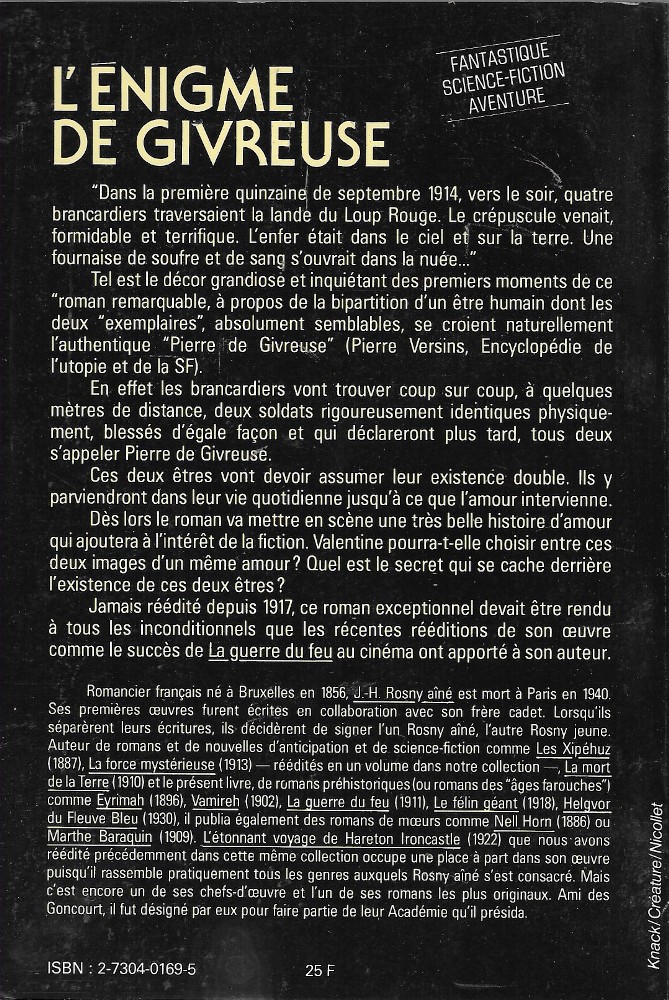

Joseph-Henri ROSNY aîné Illustration de Jean-Michel NICOLLET NOUVELLES ÉDITIONS OSWALD (NéO) (Paris, France), coll. Fantastique / SF / Aventure  n° 61 n° 61  Dépôt légal : novembre 1982, Achevé d'imprimer : novembre 1982 Réédition Roman, 208 pages, catégorie / prix : 25 F ISBN : 2-7304-0169-5 Format : 14,0 x 20,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

in L'Énigme de Givreuse, suivi de La Haine surnaturelle, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BnF), 2017 FLAMMARION, 1917

Quatrième de couverture

"Dans la première quinzaine de septembre 1914, vers le soir, quatre brancardiers traversaient la lande du Loup Rouge. Le crépuscule venait, formidable et terrifique. L'enfer était dans le ciel et sur la terre. Une fournaise de soufre et de sang s'ouvrait dans la nuée..."

Tel est le décor grandiose et inquiétant des premiers moments de ce "roman remarquable, à propos de la bipartition d'un être humain dont les deux "exemplaires" , absolument semblables, se croient naturellement l'authentique "Pierre de Givreuse" (Pierre Versins, Encyclopédie de l'utopie et de la SF).

En effet les brancardiers vont trouver coup sur coup, à quelques mètres de distance, deux soldats rigoureusement identiques physiquement, blessés d'égale façon et qui déclareront plus tard, tous deux s'appeler Pierre de Givreuse.

Ces deux êtres vont devoir assumer leur existence double. Ils y parviendront dans leur vie quotidienne jusqu'à ce que l'amour intervienne.

Dès lors le roman va mettre en scène une très belle histoire d'amour qui ajoutera à l'intérêt de la fiction. Valentine pourra-t-elle choisir entre ces deux images d'un même amour ? Quel est le secret qui se cache derrière l'existence de ces deux êtres ?

Jamais réédité depuis 1917, ce roman exceptionnel devait être rendu à tous les inconditionnels que les récentes rééditions de son œuvre comme le succès de La guerre du feu au cinéma ont apporté à son auteur.

Romancier français né à Bruxelles en 1856, J.-H. Rosny aîné est mort à Paris en 1940. Ses premières œuvres furent écrites en collaboration avec son frère cadet. Lorsqu'ils séparèrent leurs écritures, ils décidèrent de signer l'un Rosny aîné, l'autre Rosny jeune. Auteur de romans et de nouvelles d'anticipation et de science-fiction comme Les Xipehuz (1887), La force mystérieuse (1913) — réédités en un volume dans notre collection — , La mort de la Terre (1910) et le présent livre, de romans préhistoriques (ou romans des « âges farouches ») comme Eyrimah (1896), Vamireh (1902), La guerre du feu (1911), Le félin géant (1918), Helgvor du Fleuve Bleu (1930), il publia également des romans de mœurs comme Nell Horn (1886) ou Marthe Baraquin (1909). L'étonnant voyage de Hareton Ironcastle (1922) que nous avons réédité précédemment dans cette même collection occupe une place à part dans son œuvre puisqu'il rassemble pratiquement tous les genres auxquels Rosny aîné s'est consacré. Mais c'est encore un de ses chefs-d'œuvre et l'un de ses romans les plus originaux. Ami des Goncourt, il fut désigné par eux pour faire partie de leur Académie qu'il présida.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Jean-Baptiste BARONIAN, Rosny, le visionnaire, pages 7 à 10, nouvelle

Critiques

Le thème, classique s'il en est, du double est loin d'être rare sous la plume de Rosny. Il suffira de se reporter à quelques textes réunis dans ses Récits de science-fiction (Marabout) pour s'en convaincre. L'énigme de Givreuse, opportune réédition par NéO d'un texte introuvable, s'attache au motif par le biais de l'insatiable curiosité scientifique de Rosny. En effet, davantage qu'une « romance scientifique », pour parodier Wells et signaler l'intrigue amoureuse, ce livre est à considérer comme une méditation sur la connaissance, son cheminement, ses limites. L'histoire est simple : un soldat blessé au front, en 1917, est retrouvé sous forme de deux individus semblables, qui déclarent tous deux se nommer Pierre de Givreuse et qui possèdent un livret militaire identique. Quelle est cette énigme, quelle force (surnaturelle, surhumaine) a dédoublé Givreuse, telle est la quête du livre — passionnant à ce titre par les différentes hypothèses qu'il soulève et par sa progression romanesque assurée. Mais l'importance du livre, au-delà de l'intrigue, tient sans doute à la vue lucide qu'il propose de toute recherche scientifique. Ceci, en 1917, par des réflexions qui ne paraissent nullement poussiéreuses aujourd'hui. Savarre, le neurologue sceptique, tient des propos très actuels — qui expriment certainement le point de vue de l'auteur : « Je n'ai jamais cru qu'à des lois approximatives, susceptibles de « ruptures » ou même de disparition. Ce que nous savons du monde est absolument négligeable... je me suis depuis longtemps gardé de bâtir un système général sur une base aussi microscopique ! » (p. 71). Et plus loin, un autre personnage : « Comment des êtres autour de qui tout change et qui changent eux-mêmes, pourraient-ils être sûrs de quelque chose ? » — ce qui, même appliqué au désordre amoureux, constitue une belle profession de foi envers le scepticisme scientifique. Aujourd'hui, dans un roman aussi moderne qu'Un paysage du temps et à propos de la physique des particules, Gregory Benford ne dit guère autre chose. On peut, en refermant L'énigme de Givreuse, se demander avec Jean-Baptiste Baronian (qui signe la préface) quel mauvais sort a chassé J.H. Rosny Aîné de l'histoire littéraire française. Hormis les historiens de la science-fiction, qui s'intéresse encore à son œuvre ? Quelle erreur ! Non seulement ses thèmes sont importants, mais sa langue est belle, à peine datée, riche et parfois, mais oui, sensuelle. Dominique WARFA (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112224 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |