|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Image de pierre

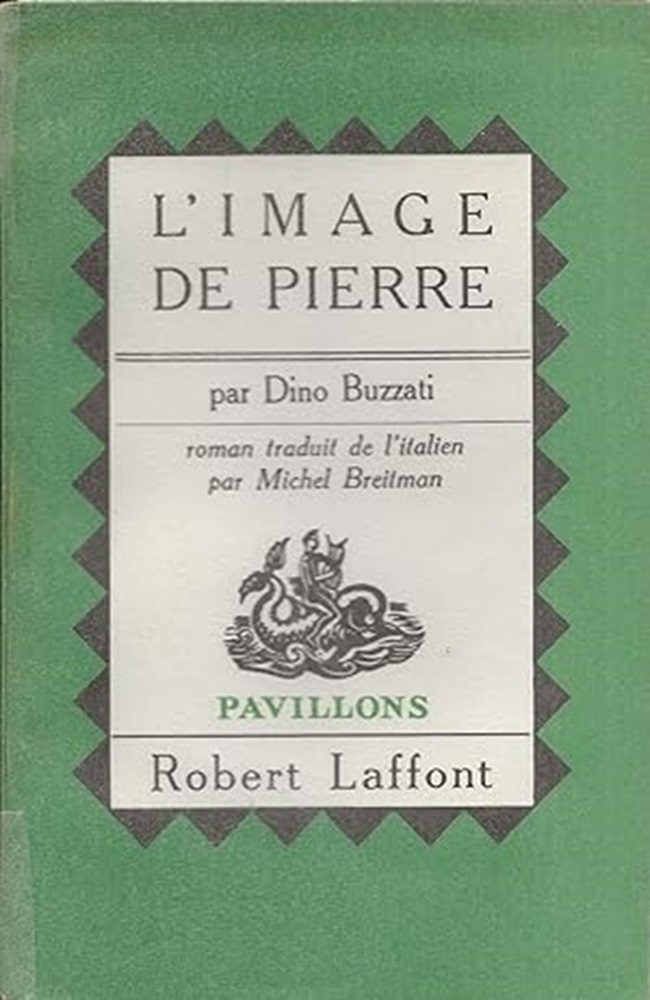

Dino BUZZATI Titre original : Il grande ritratto, 1960 Première parution : Milan, Italie : Mondadori, 1960 ISFDB Traduction de Michel BREITMAN Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Pavillons   Dépôt légal : 1961 Première édition Roman, 200 pages ISBN : néant ❌ Genre : Science-Fiction

Critiques

La réputation française de Dino Buzzati a été solidement établie par son « Désert des Tartares », que les critiques les plus « sérieux » ont salué avec enthousiasme, et par son recueil « L'écroulement de la Baliverna ». Elle sera vraisemblablement confirmée par ce nouveau roman. On peut voir en celui-ci la juxtaposition de deux récits différents, par la portée aussi bien que par le ton et, il faut le reconnaître, par la classe. Un professeur d'université timide, honnête, consciencieux et un peu gauche, est pressenti par le gouvernement pour une mission à laquelle la plus grande importance est attachée : il s'agit d'un travail auquel on suppose un caractère scientifique, mais sur lequel aucune indication précise ne lui est fournie. Par souci de patriotisme, par inertie, par désir de profit également, il accepte et il emmène sa femme, selon l'expression consacrée, « vers une destination inconnue ». L'expression, en l'occurrence, est rigoureusement justifiée : aucun des guides, qui se passent le couple durant son voyage vers la frontière, ne semble savoir où ils finiront par arriver, ni surtout ce que l'honnête électronicien aura à faire. L'un d'entre eux, avec une minutie tout officielle dans sa circonspection, explique gravement : « Il y a trois possibilités : ou la chose n'est pas secrète mais je ne la connais pas ; ou je la connais mais elle est secrète ; ou elle est secrète et, par-dessus le marché, je ne la connais pas. Vous voyez que, de toute façon…» Le premier tiers du roman baigne dans cette atmosphère de mystère que l'on devine futile ; on ne peut s'empêcher d'évoquer – une fois de plus ! – Kafka à propos de Buzzati : l'inutilité, l'absurdité de certaines situations est ici rendue de magistrale façon, à travers les efforts inutiles du savant qui cherche à se renseigner, aussi bien que dans les réponses vagues de ses interlocuteurs. Comme dans « Le désert des Tartares », on a l'impression de vivre un mauvais rêve ; ce n'est pas un cauchemar à proprement parler, car il n'y a aucune menace présente ou suggérée, mais seulement la recherche infructueuse et irritante d'un mystère que l'on devine tout proche. Toute cette partie est menée avec beaucoup d'adresse. On y sent la main d'un auteur qui possède un sûr métier – lequel n'est cependant pas toujours exempt de procédés – et qui sait plonger ses personnages et son lecteur dans le monde inquiétant et nébuleux qu'il leur a préparé. L'entreprise n'est pas radicalement différente de celle qui se trouvait tentée dans « Le désert des Tartares », et c'est peut-être par souci de renouvellement que Dino Buzzati modifie radicalement l'orientation de son roman après le premier tiers. On ne peut s'empêcher d'éprouver quelque regret lorsqu'on apprend, avec Ermanno Ismani, l'ancien professeur, que le projet mystérieux est en fin de compte la construction d'une sorte de super-cerveau électronique. À partir de ce moment, en effet, l'irréel cède la place à un merveilleux scientifique dans lequel l'auteur perd une partie de son aisance. L'épouse infidèle d'un autre savant a servi de « modèle » à la machine que son mari a construite : devenu veuf, celui-ci a cherché à doter l'appareil d'une sorte de sensibilité féminine, qui se superpose à ses capacités purement mathématiques. La machine (car il ne s'agit pas d'un robot) raisonne, analyse, calcule, mais elle ment également, et elle rêve d'amour… Le drame qui éclate de la sorte n'est, en fin de compte, qu'une variante du thème de l'Apprenti Sorcier ; celui-ci réussira à avoir raison de sa créature, mais il y aura une victime qui sera, comme de juste, la plus pure et la plus droite des personnes présentes. Le roman de Dino Buzzati est adroitement mené, bien écrit (et correctement traduit, par Michel Breitman ; mais pourquoi avoir laissé échapper, dans la mention du titre original, une erreur d'orthographe en écrivant ritirato au lieu de ritratto ?). Il est cependant inhomogène, à plus d'un titre. D'abord par ce qu'on peut appeler ses deux « phases », ainsi qu'il a été dit plus haut. Par le ton, ensuite : celui-ci se modifie parallèlement à l'action, ce qui est une qualité ; mais il fait succéder un pathétique parfois un peu lourd à un détachement ironique, ce qui est un défaut. Par les personnages enfin : de la garce au savant un peu ahuri, ceux-ci sont conventionnels, mais paraissent se mouvoir dans deux mondes distincts, à tel point que les contacts humains entre eux sont singulièrement limités, même dans la seconde partie. Faut-il risquer une évaluation d'ensemble d'un tel ouvrage ? Sans doute séduira-t-il ceux qui ont aimé « Le désert des Tartares », c'est-à-dire la majorité du public. Mais les amateurs de science-fiction demeureront un peu sur leur faim, la première partie du récit promettant beaucoup plus que la seconde ne tient. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |