|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Incroyable futur

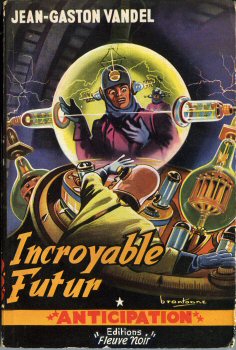

Jean-Gaston VANDEL Illustration de René BRANTONNE FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 24 n° 24  Dépôt légal : 2ème trimestre 1953 Première édition Roman, 186 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,5 x 19,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

[Critique des livres suivants : L'univers vivant de Jimmy Guieu, Fleuve Noir Anticipation n° 22 L'incroyable futur de Jean-Gaston Vandel, Fleuve Noir Anticipation n° 24 L'infernale menace de Vargo Statten, Fleuve Noir Anticipation n° 23 Cailloux dans le ciel d'Isaac Asimov, Gallimard Rayon Fantastique n° 16 Contes de l'absude de Pierre Boulle, Julliard 3 romans aux Editions du Sillage coll "Horizons fantastiques" : L'univers Vagabond de Léon Groc et Jacqueline Zorn, Paradis atomiques de H. Teldy Naim, et Cette sacrée Planète de Fowler Wright.]

Sans qu'on puisse parler de chefs-d'œuvre – même en « science-fiction » ceux-ci sont rares – la production d'A. S. romancée a été, ces derniers temps, des plus honorables. L'ouvrage le plus curieux est peut-être « L'Univers vivant », de Jimmy Guieu (Fleuve Noir), où l'auteur reprend une théorie déjà exprimée dans un précédent roman (« Au-delà de l'infini ») et selon laquelle notre univers ne serait qu'un atome dans le corps d'un être vivant. Or, depuis quelque temps, les catastrophes cycliques se multiplient et les savants en viennent à penser que l'être en question est souffrant. Aussi organise-t-on une expédition destinée à vérifier le bien-fondé de ladite théorie. Celle-ci se révèle exacte, le « malade » étant une princesse que des ennemis de sa famille ont exilée sur une autre planète. À partir de ce moment, c'est une « guerre des mondes » sur une petite échelle que notre confrère Guieu parvient sans peine à rendre intéressante. À la fin, tout rentre dans l'ordre sans que, pour autant, l'amour ait été négligé. La première partie du roman est nettement supérieure à la seconde, mais l'ensemble nous a fort diverti. Très divertissant est également « L'Incroyable futur », de Jean-Gaston Vandel (Fleuve Noir). Nous y voyons un jeune savant, Bill Cordell, mettre au point un produit qui, après absorption, lui permet de lire dans les pensées des gens. Ayant quitté l'usine qui l'employait et devenu journaliste, il réussit deux ou trois interviews politiques qui attirent sur lui l'attention du chef tout-puissant de la police, et le pauvre Bill finirait misérablement assassiné sans l'intervention de quelques hommes mystérieux, venus d'un autre univers, qui reconnaissent en lui le chef d'une humanité future évoluée. (Précisons que l'action du roman ne se déroule pas de nos jours.) Les tendances spiritualistes sont nettes chez l'auteur qui, rappelons-le, n'a jamais publié d'œuvre sans intérêt. Vargo Statten, qui nous a habitués à une production de classe, ne se dément pas dans la première partie de « L'Infernale Menace » (The Red Insects) (également au Fleuve Noir), véritable modèle de « suspense » et de mystère, où l'on voit l'Humanité livrer une guerre sans merci à des fourmis devenues géantes grâce à l'adjonction, par un savant plus ou moins fou, d'un système pulmonaire. Nous avons aimé la seconde partie, où ladite Humanité est sauvée par l'intervention de nos petits-enfants du Nme siècle, réduits en esclavage par les fourmis, mais capables, comme ces dernières, de voyager dans le Temps et de lutter aux côtés de leurs ancêtres. Dans cette deuxième partie, Statten tombe malheureusement dans certains excès du « space opéra » (expression fort employée aux U.S.A., par similitude avec « soap opéra » qui désigne les spectacles radiophoniques publicitaires à la guimauve) qui détruisent l'unité d'action. Isaac Asimov est un des auteurs américains d'AS les plus réputés, mais son premier roman à paraître en français, « Cailloux dans le ciel » (Pebbles in the Sky) (Rayon Fantastique-Gallimard), n'est qu'honorable, sans plus. C'est l'histoire d'un petit tailleur du nom de Joseph Schwartz qui, par suite de l'« échappement » d'un rayon radio-actif, se trouve projeté dans le Temps. L'Univers est bien différent alors. L'Humanité vit sur un grand nombre de planètes, cependant que notre propre Terre est le paria du monde. Elle est tout imprégnée de radio-activité et ses rares habitants, une fois atteint un certain âge, sont proprement mis à mort pour laisser place aux jeunes. Bien entendu, il y a des mécontents qui complotent la perte de l'Univers mais, doté de pouvoirs surnaturels à la suite d'un traitement approprié, Schwartz sauvera la Galaxie, réconciliera tous les hommes de bonne volonté et finira décoré d'un ordre que seuls de rares élus ont le droit d'arborer. (Et dire que, selon les Américains, seuls les Français aiment porter un ruban à la boutonnière !) Le roman est écrit avec beaucoup de soin et fort bien adapté par Mme Audiberti, mais nous aurions aimé qu'Asimov fît son entrée sur le marché français avec quelque chose de plus convaincant et de plus solide que cela. Voltaire eût aimé « Les Contes de l'absurde », de Pierre Boulle (Julliard) qui ont valu à son auteur le Prix de la Nouvelle 1953. Nous ignorons si, dans le civil, l'auteur est ou a été spécialiste de philo ou de math', mais les deux éventualités sont également vraisemblables. Philosophiques, ces cinq contes le sont tous, mais bien d'autres domaines pourraient les revendiquer également : le genre policier serait en droit de s'annexer « Le Poids d'un sonnet » qui eût enchanté Edgar Poe ou Conan Doyle ; l'anticipation, elle, a directement inspiré « Une nuit interminable » où, grâce à un emploi exagéré (nous ne voyons pas d'autre mot) de machines à explorer le temps, on voit un homme tuer sa victime dans le futur, être tué par elle dans le passé pour, finalement, se confondre avec elle dans un présent logiquement issu d'un « nouveau » passé ; le genre « terreur », lui, est bien représenté par « L'Hallucination » ; le genre « branquignol » même pourrait, à son choix, apposer son étiquette sur « Le Règne des sages » ou sur « Le Parfait Robot ». Mais quel que soit le genre fondamental auquel ils appartiennent, ces cinq contes sont tous d'une lecture exceptionnellement agréable, teintés d'un humour très fin, intéressants ; enfin, évidemment, logiques jusqu'à… l'absurde. Oui, Pierre Boulle a bien mérité le Prix de la Nouvelle. Les Éditions du Sillage ont, jusqu'à présent, fait preuve d'un goût excellent dans leur collection « Horizons fantastiques ». Elles ont publié un roman de « science-fiction » français : « L'Univers vagabond », de Léon Groc et Jacqueline Zorn, et deux romans traduits de l'anglais : « Paradis atomiques », de H. Teldy Naim, et « Cette sacrée Planète » (The World Below), de Fowler Wright. M. Léon Groc est un des meilleurs romanciers de science-fiction français, auteur notamment de « La Révolte des pierres » et de « La Planète de cristal ». « L'Univers vagabond » exploite la possibilité d'atteindre d'autres systèmes solaires en dépit de l'énorme distance qui nous sépare des étoiles en utilisant un astronef de dimensions suffisantes pour être habité par des familles se reproduisant pendant les générations. Ce livre contient aussi la brillante idée de piles atomiques intelligentes, forme de vie utilisant à la fois le carbone et l'uranium. Nous ne savons pas si M. R. Teldy Naim est réellement américain. Son roman d'anticipation est comparable en tout cas aux bons « science-fiction » américains. M. S. Fowler Wright est surtout connu en France pour « Prélude à Prague » et « 4 jours de guerre » (Hachette, éd.), clairvoyantes anticipations en 1936 de la guerre 1939-1945. Son livre est une brillante satire sociale. La beauté du style rappelle le fait que M. S. Fowler Wright a fait une remarquable traduction en anglais de « La Divine Comédie », de Dante. Igor B. MASLOWSKI Critiques des autres éditions ou de la série

ET POUR QUELQUES SUPER LUXES DE PLUS En place pour un nouveau et rapide check-up de la collection Lendemains Retrouvés, le dernier datant déjà d'une dizaine de mois (Fiction 296 exactement, comme le temps passe !). Après un curieux début où il est question de planètes symétriques et qui n'est pas sans rappeler le méconnu film de Robert Parrish Danger : planète inconnue (Journey to the far side of the sun — 1969), Le rideau de Brume d'André Caroff s'enlise dans un space-opera totalement abracadabrant et dénué d'intérêt. Au suivant, comme dirait Brel ! Rééditer les romans de Maurice Limat est une plaisanterie de bien mauvais goût. Le carnaval du cosmos s'acharne — et parvient — à gâcher une idée (le vol de visages par des Non-Vivants) qui aurait pu donner quelque chose sous une plume moins détestable. Quant à Moi, un Robot il s'agit d'un ouvrage extrêmement déplaisant qui, à travers la révolte opposant les Humains à leurs maîtres Robots, est, en fait, un sinistre manifeste pour l'élimination de tout ce qui n'a pas d'« âme ». Sous couvert d'humanisme, bien entendu. A rééditer de telles nullités, la collection Lendemains Retrouvés ne se justifierait absolument pas... s'il n'y avait, heureusement, les autres, les Steiner, Suragne, Vandel, Thirion, Wul... Quoique pour Wul on arrive au bout du rouleau, Odyssée sous contrôle étant le dernier des cinq romans de l'auteur dont le Fleuve possède encore les droits 1. C'est aussi le dernier des onze romans écrits par Wul à la fin des années cinquante pour la collection Anticipation, une classique histoire d'espionnage interstellaire, distrayante sans plus et qu'un coup de théâtre final sauve de la grisaille. Wul nous quitte et Thirion arrive, non avec un inédit comme pourrait le faire penser la coquille du copyright (1979 au lieu de, 1971), mais avec la reprise d'un de ses meilleurs romans, Sterga la Noire. Le commodore Jord Maogan a disparu du côté de la planète-usine Sterga. Or celle-ci appartient au groupe industriel Mac Dewitt, troisième société mondiale qui produit à elle seule 30% du produit cosmique brut, trust stellaire que le génocide n'arrête pas et qui ne songe qu'à « exploiter les planètes jusqu'à l'os pour les quitter ensuite ». Parti à la recherche de Maogan, Stephan Drill devra faire face aux robots méduses de Sterga la Noire et à la féroce milice de Mac Dewitt, mais aussi affronter une extraordinaire réalité qui le mènera aux confins de la folie. Un solide space-opera politique aux intonations vanvogtiennes et une réédition qui, celle-là, s'imposait. A quand Ysée-A et Métrocéan 2031 ? Curieux Steiner que cette Menace d'Outre-Terre, récit rocambolesque et teinté de surréalisme où les individus, perdant une dimension, deviennent plats comme des limandes et où les Omégas, entités d'un univers parallèle, s'amusent à se métamorphoser continuellement. L'oreille de Kurt Dupont, alter ego de Steiner et futur collaborateur à Hara-Kiri (mensuel), pointait déjà sous le vernis pseudo-scientifique de rigueur à l'époque ! Quittant les bouges de Targa la Maudite, Mal lergo le dernier des Phasiens, Fayol Rhaâ « la chose qui vit » et Phyrgom le Loksien se dirigent vers les montagnes d'Agur, là où sont cachées les fabuleuses richesses de Crayor. Mais cette course au trésor cache un terrifiant secret et l'expédition se terminera de tragique manière. Quelque peu marginal par rapport à la thématique habituelle de l'auteur, Mal lergo le dernier est un mineur mais très honnête Suragne, fertile en rebondissements. Jean-Gaston Vandel, on le sait, est le pseudonyme de Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse, deux vieux amis d'enfance nés à la même année (1913) à Bruxelles. Des Chevaliers de l'espace (1952-FNA n° 7) au Troisième Bocal (1956 — FNA n° 77), nos deux auteurs ont écrit vingt romans pour la collection Anticipation, puis se sont tournés vers l'espionnage, sous le nom de Paul Kenny. La réédition actuelle des œuvres de Jean-Gaston Vandel dans la collection Lendemains retrouvés 2 permet de redonner à cet auteur, tombé quelque peu dans l'oubli, l'importance qu'il mérite. L'humanité court à sa perte, telle est l'obsession de Vandel. Gangrenée par la guerre, la folie des hommes, le mauvais usage de la Science, elle risque de ne pas accéder au Troisième Age, celui des Lumières et de toutes les Félicités. Ne faisant pas confiance dans le peuple, Vandel fait appel aux extra-terrestres pour sauver la Terre (Les Ktongs des Titans de l'énergie, Avorus et les siens dans Incroyable Futur) ou à une « force occulte et élitaire » (Le satellite artificiel, suite des Chevaliers de l'espace). Dans son excellente et très longue étude sur l'auteur 3, Jean-Pierre Andrevon met en lumière les lignes de force du « désir » politique profond de Jean-Gaston Vandel : « — Les dictatures sont renversées, non par le peuple mais par une force d'avant-garde consciente de son élitisme ; — Les dictateurs sont remplacés par un autre chef absolu mais qui, lui, œuvre pour le bien ; — Le centralisme dictatorial est remplacé par le mondialisme ». Bref, toutes les caractéristiques d'un dangereux révisionnisme qui accepte d'asservir l'homme « pour son bien » et le confine dans ce qu'Ira Levin a appelé un « Bonheur insoutenable ». Mais, indispensablement replacé dans le contexte des space-opera bellicistes et impérialistes des Fleuve Noir de l'époque, cette recherche du « meilleur des mondes » possibles peut être assimilée à un touchant humanisme, « dont la naïveté est à la mesure de la grandeur » 4. Il faut redécouvrir Vandel. Notes : 1. A savoir : Retour à O, La peur géante, L'orphelin de Perdide, Terminus 1 et Odyssée sous contrôle (Lendemains Retrouvés n°* 20, 26, 52, 44 et 61). Denis GUIOT |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |