|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Montagne morte de la vie

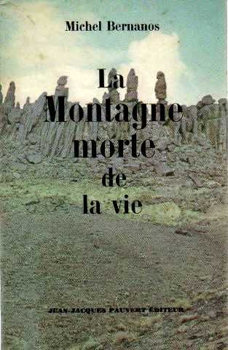

Michel BERNANOS Première parution : Paris, France : Jean-Jacques Pauvert, coll. Les Indes noires, 1967 (écrit en 1963) Cycle : La Montagne morte de la vie  vol. 3 vol. 3PAUVERT (Paris, France), coll. Les Indes noires  n° (4) n° (4)  Dépôt légal : 1967 Première édition Roman, 174 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant ❌ Genre : Fantastique

Autres éditions

L'ARBRE VENGEUR, 2017, 2022 in Le Cycle de la Montagne morte de la vie - Romans fantastiques, FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions, 1996 LIVRE DE POCHE, 1977 LA TABLE RONDE, 1984, 2008 Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

Dans l’excellente collection « Les Indes Noires » publiée par Jean-Jacques Pauvert, Francis Lacassin nous offre un roman inédit signé Michel Bernanos, sous une couverture remarquablement appropriée au sujet du livre. Qui était Michel Bernanos ? Fils de l’écrivain, il avait toujours refusé d’être publié sous le nom rendu célèbre par son père et signait ses œuvres Michel Talbert ou Michel Drowin. Il est mort en 1984 à l’âge de quarante ans. L’histoire que nous conte La Montagne morte de la vie se divise en deux parties distinctes et pourtant inséparables par les résonances qu’elles entretiennent de l’une à l’autre. Premier temps : l’enfer des hommes ou un roman d’aventures maritimes qui n’est pas sans rappeler le merveilleux Reflux de Stevenson. Le narrateur, engagé à dix-huit ans sur un galion à la recherche de l’or espagnol, découvre vite la terrible cruauté des hommes. (Comme Initiation, il doit subir le supplice de la « cale humide ».) Le vieux Toine, le cuisinier du bord, le prend en amitié : l’innocence attire la sagesse méfiante de l’expérience. Tous deux, enfermés dans la cuisine du bateau, assistent à des scènes véritablement dantesques. Bloqués par l’absence de vent, affamés, les matelots se livrent à d’épouvantables beuveries et bientôt à l’anthropophagie ; le capitaine est leur première victime. Premier mouvement de bascule : descente de l’échelle humaine jusqu’à la bestialité. Heureusement, la Nature se charge de débarrasser les deux hommes de ces monstres ; un cyclone nettoie le pont des restes macabres et du sang et engloutit les derniers survivants pour ne laisser que Toine et son jeune compagnon ligotés après un mât. Ils se réveillent. Deuxième coup de bascule : « Il me sembla à cet Instant que je passais dans un autre monde, dans une autre vie. » (p. 61) Le monde a changé en effet ; les étoiles sont différentes, puis le soleil les inonde d’une lumière rouge et d’une chaleur suffocante, « une couleur proche de celle du sang » (p. 62) ; la mer est peuplée de monstres rougeâtres, son eau est devenue douce. Ils aperçoivent enfin une île dominée par de hautes montagnes. Deuxième temps : l’enfer végétal et minéral. Exploration d’un monde fantastique, d’un monde rouge, monde allégorique très certainement comme l’était Le désert des tartares. Écœurés par les premiers contacts : la roche de l’île est friable et prend l’aspect du sang en se diluant dans l’eau, les deux hommes décident de rejoindre la chaîne de montagnes qui dégage « une désagréable impression d’écrasement » (p. 69). Un extraordinaire voyage commence alors à travers cette île mystérieuse où rien n’est pareil à ce que nous connaissons. Une peur panique écrase les héros au milieu de « ce monde à l’envers », comme l’a défini Toine précédemment (p. 70). L’île vit réellement : Ils perçoivent un cœur qui bat sous son écorce. La rivière manque de dévorer Toine, une fleur gigantesque et très belle veut faire subir la même sort au narrateur. Des lianes les attaquent comme des serpents. Toute la forêt qui les sépare de la montagne est, elle aussi, un être vivant. Cette forêt tropicale qui obséda Michel Bernanos à travers ses romans prend ici des proportions extraordinaires, mythiques. Vivante, effrayante, toute-puissante et mystérieuse, elle est une revanche du végétal sur l’homme et l’animal (aucun oiseau, aucun insecte, aucun mammifère ne l’habite). La Nature s’adore elle-même en une terrifiante et grandiose cérémonie empreinte d’une beauté Inhumaine et sauvage : les arbres de la forêt se courbent à chaque aurore pour rendre hommage à la Montagne. Toine et son compagnon apparaissent comme de minuscules insectes, terrorisés par un monde qu’ils ne peuvent comprendre. Toine pressent cependant le sort qui les attend et l’explication des statues grimaçantes, mais au faciès humain, qui peuplent certaines grottes de l’île. Ils n’en continuent pas moins leur voyage, absorbés peu à peu par la Montagne. En même temps que leurs visages se couvrent d’un masque de boue qui se solidifie, ils perdent toutes sensations humaines, faim, soif, fatigue, peur même. Ils gravissent enfin les pentes pourpres sous la chaleur et le ciel rouge pour une ultime révélation qui les assimile à jamais à ce monde. Sur tout le récit, plane une horreur Indicible, accentuée par la répulsion physique que provoque la présence obsessionnelle du sang. De l’enfer des hommes à l’enfer végétal et minéral, un réseau de concordances s’établit ; la rougeur de ce monde, comme coloré du sang de ceux dont la Montagne se nourrit, l’anthropophagie sauvage de toute l’île, renvoient à celle des matelots, répugnante et basse. Par-delà l’allégorie (pressentie plutôt qu’effective), c’est un cauchemar infernal qui s’impose au narrateur comme au lecteur, avec toute sa puissance et sa cohérence Interne. Car le ton de Michel Bernanos, sec, nerveux, concis, « colle » fort bien à son sujet. Dans un genre où l’expression est trop souvent sacrifiée au contenu, l’auteur au contraire a soigné son écriture, La précision de son style et la maîtrise avec laquelle le récit est mené réussissent à nous communiquer les impressions physiques et mentales du narrateur : sentiment d’écrasement, de chaleur et de peur surtout devant cet Inconnu à jamais Impénétrable. Le souffle poétique qui vibre à travers le livre nous envoûte : poésie de l’aventure, hymne païen à la Nature, à la Montagne, à la Forêt, présences rythmiques des levers et des couchers de soleil, poésie de l’expression enfin comme le titre ou la splendide phrase finale : « Le seul souvenir qui me reste, depuis des siècles que ¡e vis dans la pierre, est le doux contact des larmes sur un visage d’homme. » Alain GARSAULT Critiques des autres éditions ou de la série

Au terme d'une nuit de beuverie, le narrateur, un jeune homme de dix-huit ans, signe un engagement d'un an comme mousse sur un galion à destination du Pérou. Cruellement chahuté par l'équipage, il est défendu par Toine, le cuisinier du bord, qui le prend finalement sous son aile. Le voyage se poursuit tranquillement jusqu'au drame : alors que le galion atteint l'équateur, les vents tombent soudain, immobilisant complètement le vaisseau loin de toute terre. C'est alors l'angoissante attente qui commence : les jours et les semaines s'écoulent dans une inaction forcée qui plonge l'équipage dans le désarroi le plus total, au fur et à mesure que les vivres et les réserves d'eau douce s'épuisent. Le scorbut se propage, et bientôt une mutinerie éclate pour la mise en perce des tonneaux de rhum que transporte le bateau. Rendus fous par la faim et l'alcool, les marins se comportent bientôt comme des bêtes, tandis que Toine tente de préserver le narrateur des épouvantables scènes de violence qui se succèdent à bord. Le cuisinier au grand cœur par la ruse à se faire remettre le commandement du galion au moment où, enfin, les vents se lèvent et gonflent les voiles. Mais le soulagement sera de courte durée : un cyclone s'abat sur le bateau dont le naufrage jette Toine et le narrateur, seuls rescapés, sur une île à la végétation étrange, dominée par une haute et sombre montagne... Très court récit de moins de 150 pages, La Montagne morte de la vie se compose de deux parties bien distinctes : la première, qui tient du roman maritime, n'est pas sans rappeler Jean Ray par sa description du monde des matelots et des dangers de la vie à bord ; cependant, là où l'auteur belge affiche une certaine tendresse, Michel Bernanos (fils de Georges) dépeint la cruauté de cet univers avec une totale absence de complaisance. La deuxième partie, le vrai cœur du récit, relate l'aventure de Toine et du narrateur sur l'île où ils se sont échoués, théâtre de phénomènes bien étranges. Jean Ray et Lovecraft apparaissent également ici en filigrane, entre paysages oniriques, horreurs indicibles et dimensions parallèles... Difficile d'être plus précis sans gâcher le plaisir du lecteur. En une poignée de pages, jouant avec maestria sur le non-dit, Michel Bernanos réussit la gageure de créer une atmosphère étrange et prenante, une angoisse quasi-physique là où nombre d'auteurs fantastiques peinent à provoquer un timide frisson à coup de centaines de pages indigestes et d'hectolitres d'hémoglobine. On se prend à trembler lorsque Toine, figure paternelle et rassurante, s'éloigne du narrateur, livré comme le lecteur à un monde inconnu et irréel. Ce roman possède l'originalité, la poésie envoûtante, le style, et le petit ingrédient secret, mais indispensable, qui fait que le lecteur est empoigné sans même songer à résister. Un véritable chef-d'œuvre de la littérature fantastique, qu'il faut de toute urgence découvrir. Seul point noir du volume : Un court appareil critique ou une notice bio-bibliographique détaillée auraient été bienvenus en lieu et place de la postface de l'édition Livre de Poche, signée par Dominique de Roux, où la platitude le dispute à l'hermétisme. La Montagne morte de la vie fait partie de ces rares livres qui vous laissent partagé entre le désir de les faire connaître à tous et la tentation de garder pour votre seul plaisir égoïste une pépite méconnue. En écrivant ces quelques lignes, j'ai fait mon choix, mais ce ne fut pas sans peine. Julien RAYMOND (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |