|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

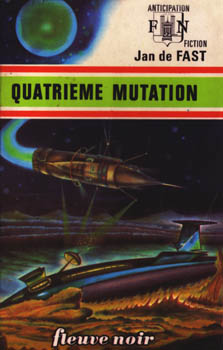

Quatrième mutation

Jan de FAST Cycle : Dr Alan  vol. 5 vol. 5  Illustration de René BRANTONNE FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 579 n° 579  Dépôt légal : 4ème trimestre 1973 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant ✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Au cours d'un voyage stellaire, le docteur Alan rencontre dans l'immatérialité du continuum hyperspatial un astronef en dérive depuis des mois, une épave dont les générateurs d'énergie ont été accidentellement détruits. Il le ramène dans l'espace réel, persuadé que nul n'a pu résister à bord après l'arrêt du conditionnement : plus d'air respirable, température voisine du zéro absolu... Pourtant une jeune femme bien vivante en sort, seule occupante du vaisseau, elle a incroyablement survécu. Mais l'étrange fille et Alan se trouvent maintenant bloqués sur une planète préhistorique inconnue dont ils doivent affronter les dangers. Réussiront-ils à en repartir et à découvrir, après une longue et périlleuse recherche, le monde perdu, la Cité où s'est accomplie l'extraordinaire création de ces êtres dont la très jolie et parfois très redoutable Ma-Ra est un des spécimens les plus évolués ?

Critiques

Critique des 3 romans suivants : QUATRIEME MUTATION par Jan de Fast ET PUIS LES LOUPS VIENDRONT par Pierre Suragne LES TRESORS DE CHRYSOREADE par J. et D. Le May Cinquième voyage-enquête du docteur Alan, délégué du Centre Démographique d'Alpha, Quatrième mutation se présente comme l'archétype absolu de l'aventure spatiale : rencontre d'un vaisseau abandonné dans l'espace qui fournit à Alan à la fois le mystère à résoudre et la compagne de rêve (celle-ci est une « gynoïde », androïde femelle si parfaite que rien ne la différencie d'une femme ; celui-là consiste à savoir qui, et pourquoi, a fabriqué une telle merveille technologique), avant de le lancer sur la route zigzagante de l'enquête proprement dite. Sauts de puce d'un système à un autre, cette enquête, ce voyage, qui couvre les deux tiers du roman, est d'une banalité qui ne fait pas honneur aux archétypes, lesquels peuvent être transcendés si on y met un peu du sien. Il y a la planète préhistorique et le « félin géant », il y a la planète en plein développement et ses fourbes businessmen, il y a la planète-désert et ses cactus carnivores, la planète glacée enfin qui sera le bout du voyage. Jusque-là, on désespérait : bien sûr, la gynoïde Ma-Ra est un personnage original et chaleureux (le vrai héros de l'histoire devant qui Alan lui-même doit s'incliner) ; bien sûr, Jan de Fast nous séduit toujours avec la précision de ses notations biologiques et technologiques qui nous donnent à penser qu'il est le seul auteur du Fleuve Noir à pouvoir nous bâtir un jour un véritable roman de hard science... Mais quand même, on trouvait le temps long. Et puis viennent les soixante dernières pages, d'un tout autre ton, et qui donnent par rebond toute sa valeur au roman. C'est d'abord la découverte du cadavre momifié de l'industriel qui a été à la base de la fabrication des androïdes (Ma-Ra n'est pas la seule de son espèce), ce qui met un point-virgule pas tout à fait final à la quête d'Alan et permet à l'auteur d'ironiser sur la fin absurde et dérisoire d'un homme qui voulait se tailler un univers, non par la force mais en utilisant une « main-d'œuvre (...) gratuite et prête à travailler indéfiniment sans fatigue, sans revendications, sans salaire ni loisirs, sans grèves ». Il y a là quelques pages bien venues dans le domaine de l'histoire économique de l'ère spatiale. Mais surtout — et cette fois l'émotion cède le pas à l'analyse — vient la découverte du savant qui, berné par l'industriel, a conçu les androïdes : un homme mourant, vidé de son énergie, qui a véritablement donné sa vie pour ses créatures : « Rien ne peut vraiment être créé : ce qui apparaît ici cesse d'exister ailleurs ; on ne peut donner d'autre vie que celle qu'on possède, et c'est pour cela que je meurs. Tout ce qui était moi est devenu eux en se sublimant, en franchissant pour toujours la porte que, eux, ils n'auront plus à retraverser. » (p. 241) Ces androïdes, Alan en a pris conscience, ils sont si parfaits qu'ils sont plus que des hommes ; ils sont au-delà de l'homme, ils sont le « missing link » entre l'homme et la machine. Aussi est-ce sur eux que l'envoyé d'Alpha compte pour régner sur l'univers le jour lointain où « la race mortelle de l'homme aura définitivement disparu ». Les créations du professeur Schneeberg ont tout leur temps pour reprendre le flambeau. Alan, lui, gardera Ma-Ra qu'on retrouvera sans doute, fidèle et aimante, dans de nouvelles aventures... Jan de Fast en a sans doute plein son sac. Ce jeune auteur qui navigue dans les eaux de Poul Anderson et de Francis Carsac confirme en tout cas de livre en livre sa solidité classique que certains peuvent dédaigner, mais qui a le don d'alimenter mon goût réactionnaire... Autre « jeune » du Fleuve dont les promesses ont largement éclaté, Pierre Suragne est à l'opposé de Jan de Fast. Alors que le premier modèle de roman en roman un univers stable et précis, le second se cogne la tête dans toutes les directions ; alors que la prose du premier est plate et rectiligne, celle du second est boursouflée d'images violentes. Cette tendance à la couleur, à la métaphore, est particulièrement voyante dans Et puis les loups viendront. Mais il faut dire que le sujet appelait un traitement à coups de hache : il ne s'agit de rien de moins que la description de la survie et des combats de quelques groupes d'hommes qui, vers le milieu du XXIe siècle, essayent de reconstituer un semblant de civilisation après un conflit nucléaire qui a lui-même entraîné un éco-cataclysme et l'arrivée sur la Terre d'un nouvel âge glaciaire. Sujet bateau, on s'en doute ! Mais Suragne, auteur pessimiste, y met au moins de la conviction : « Ces villes entières, soufflées net. Embrasées, rasées. La mort aux longues dents bâfrant en quelques secondes plusieurs millions de vies humaines, femmes, enfants, vieillards, sans distinction aucune, vorace et échevelée. La mort en plein ciel, soufflant des hôpitaux dans lesquels on s'acharnait à vivre, rasant des cliniques et des maternités dans lesquelles on commençait à vivre. » (p. 76) Le schéma du roman, linéaire et ramassé dans le temps, est axé sur l'errance d'Ars et d'Aliane, deux survivants rongés par des maladies mutationnelles, qui veulent fuir les montagnes glacées où s'abritent leurs clans et descendre vers le sud, vers la chaleur qui y règne peut-être, vers ces terres où s'abrite peut-être ce mythique Gouvernement dont les hélicoptères surgissent parfois dans le ciel bouché pour parachuter des vivres. Mais les deux jeunes gens, irrécupérables à cause de leurs tares congénitales, sont abattus par ceux-là même qu'ils voulaient rejoindre : le « projet Cl-aning » n'admet pas de cas particuliers, le rouleau compresseur de l'assainissement planétaire doit passer. Ce qui a surtout intéressé Suragne, c'est la haine désespérée des survivants malades, affamés, grelottants, pour qui la connaissance est l'ennemi numéro un : « Nous tous, sur cette Terre maudite, nous sommes les produits de l'intelligence des hommes ! Nous, avec nos malformations, avec nos yeux qui ne voient pas, avec les doigts qui poussent en surnombre à nos mains, avec nos gueules de monstres ! Avec les ventres des femmes qui accouchent des horreurs, avec les couilles des hommes plus sèches que des buissons d'épines ! L'intelligence ! L'intelligence nous a donné la nuit et le froid ! » (p. 65) L'ouvrage en entier n'est fait que de meurtres, de vomissements, de décapitations, d'entrailles qui éclatent, d'expectorations. N'y aurait-il pas là, toutefois, quelque complaisance ? On sait que la frontière entre la dénonciation et la fascination est souvent bien difficile à tracer, et Suragne, avec son indéniable « facilité » d'écriture, s'est sans doute laissé entraîner un peu loin sur la pente de l'horreur pour l'horreur, de même que son goût pour les images fortes ( « squelettes de métal tordu... (corps) raides et bleus comme des bûches... froid brut comme un coup de couteau... comme un piège aux dents de fer... ») est à la longue lassant, car n'échappant pas toujours aux clichés. Mais il est juste aussi de dire que son dernier bouquin vous empoigne et vous touche, malgré une irritation superficielle, et que c'est cette sensation de désespérance absolue qui s'en dégage qui restera dans les mémoires. Le May est aussi différent de de Fast que de Suragne. Du premier, il a ce goût pour le modelage d'un vaste empire galactique cohérent dans lequel il inscrit ses space-opera hypersophistiqués ; il partage avec le second des préoccupations stylistiques, un goût prononcé pour la phrase brillante et bien faite. Mais alors que Suragne nage souvent dans l'à-peu-près brouillon, Le May est passé maître dans le tracé étincelant d'une narration dont la préciosité répond à celle des intrigues. Je ne chercherai pas à résumer Les trésors de Chrysoréade ; sachez seulement que le récit a pour cadre une planète-musée (après la planète-bagne, la planète-jardin et la planète-des-loisirs, voilà une innovation agréable !) sur laquelle a lieu... un hold-up. Mais cette mésaventure policière n'en reste pas à l'étalage de gadgets, même spatiaux, puisqu'il s'agit en réalité, pour le peuple aujourd'hui dispersé et massacré qui en était originaire, de reconquérir sa souveraineté en se regroupant autour des symboles de la puissance passée ainsi récupérés. Comme on le voit, et même s'il n'en a pas tout à fait été conscient en l'écrivant, Le May (qui clame volontiers dans le privé ne faire que des œuvres de pure distraction) aborde là des préoccupations fort actuelles : lutte d'une ethnie colonisée contre le pouvoir centraliste, refus d'un peuple de voir son territoire devenir une réserve à touristes... Mais à vrai dire, ce que j'aime surtout chez Le May, ce sont les innombrables digressions dont il parsème ses récits. Son introduction en fourmille : « Par exemple, une certaine situation peut se poser de manière identique pour un macrosaure gérodal ou une minuscule microspène Inverxine. » (p. 12) Cela sent peut-être l'Henneberg, mais un Henneberg qui posséderait le sens de l'humour — et on voit que la différence est de taille : « Toutes les informations groupées furent digérées par l'immensité complexe du Haut Conseil, et il se trouve que cet organisme ultime digère intelligemment » (p. 30). Et que dire de cet astronef qui possède « la forme curieuse d'une bouteille de kiral comme on en trouve encore sur Beltrix ou Somegar, renflée, dodue, avec un goulot goitreux » ? (p. 201) Bref, un régal, et une victoire à nouveau facilement remportée par Le May sur ses confrères du mois. Un mois (octobre) par ailleurs de haute tenue, puisque sur les cinq ouvrages mensuels crachés par le cerveau électronique qui gouverne le Fleuve Noir, trois étaient le fait des trois meilleurs auteurs actuels de la série « Anticipation ». Alors, chers lecteurs, j'en ai à nouveau mis trop long sur le Fleuve ? Mais dites-moi, le lisez-vous ? Denis PHILIPPE |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |