|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

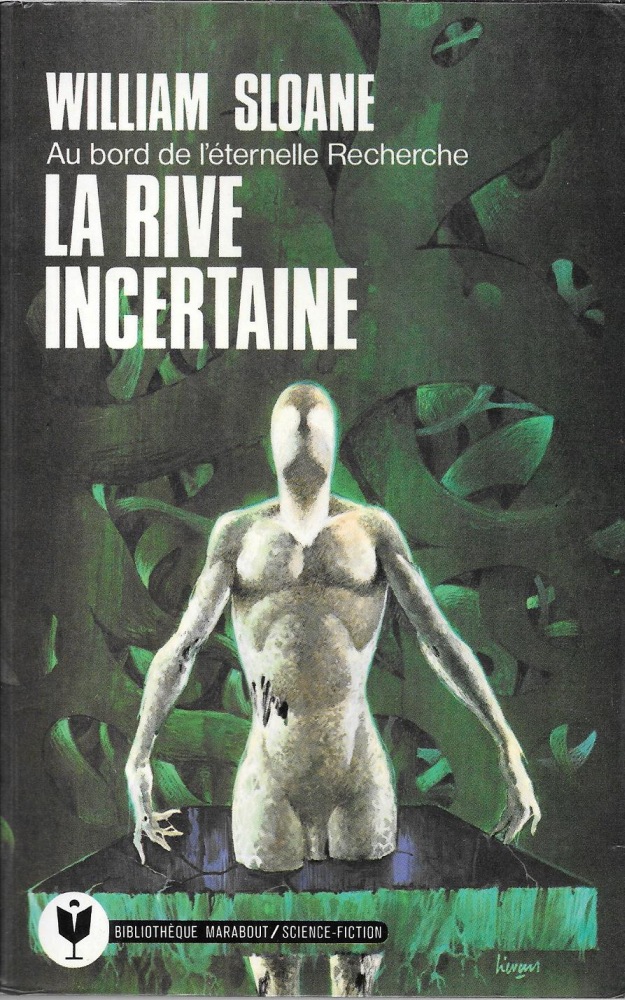

La Rive incertaine

William Milligan SLOANE Titre original : The Edge of Running Water, 1939 Première parution : New York, USA : Farrar & Rinehart, 1939 ISFDB Traduction de Jean CATHELIN Illustration de Henri LIEVENS MARABOUT - GÉRARD (Verviers, France), coll. Bibliothèque Marabout - Science fiction n° 579 Achevé d'imprimer : 1977 Roman, 320 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : néant Format : 11,4 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Mention "40 0371 1" en quatrième de couverture. Pas d'achevé d'imprimer ni de dépôt légal ; il s'agit néanmoins très vraisemblablement d'un retirage de 1977, puisque les autres titres listés au catalogue vont jusqu'au n° 624, un titre de 1977.

Quatrième de couverture

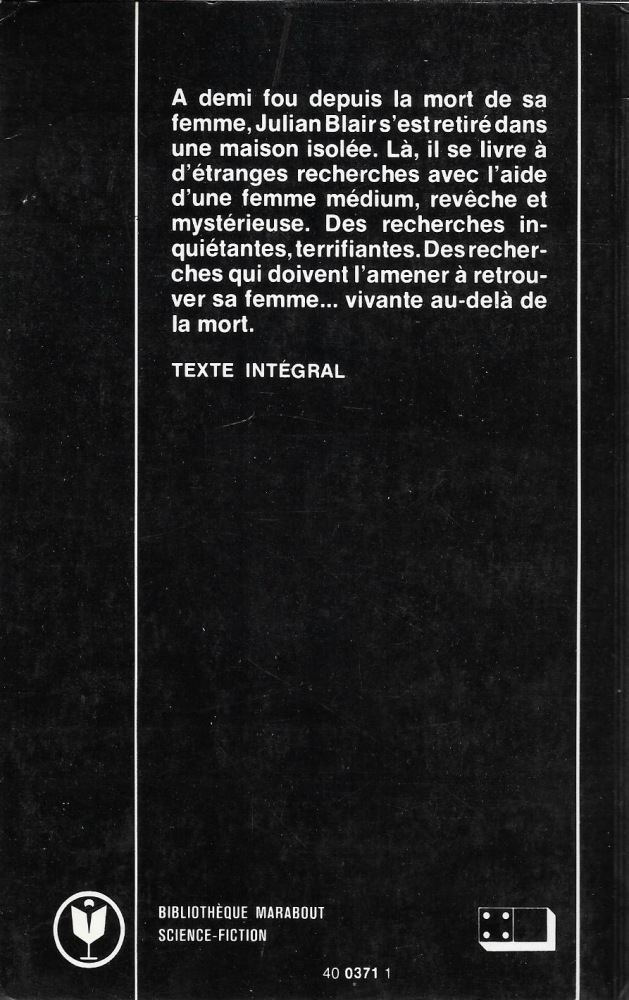

À demi fou depuis la mort de sa femme, Julian Blair s'est retiré dans une maison isolée. Là, il se livre à d'étranges recherches avec l'aide d'une femme médium, revêche et mystérieuse. Des recherches inquiétantes, terrifiantes. Des recherches qui doivent l'amener à retrouver sa femme... vivante au-delà de la mort.

Critiques des autres éditions ou de la série

Dans la science-fiction américaine, William Sloane occupe une place respectable et respectée. Il la doit presque totalement à deux romans, « To walk the night », publié primitivement en 1937, et traduit dans le Rayon Fantastique sous le titre de « Lutte avec la nuit », et « The edge of running water », dont la première édition date de 1939. Ce second ouvrage est, comme son prédécesseur, d'une haute tenue, mais il se trouve massacré par une traduction inadmissible, sur laquelle il convient de s'arrêter d'abord. Celle-ci est signée Jean Cathelin ; il n'importe guère de savoir qui est Jean Cathelin, mais il y a lieu de se demander quelles sont ses qualifications pour entreprendre un tel travail. La comparaison de sa version avec l'original révèle une série assez impressionnante de cocasseries involontaires, d'à-peu-près affligeants, et surtout de déformations notables du sens initial. Parmi les modifications arbitraires figurent ce dollar (p. 17), prix d'une course en taxi qui en coûtait deux dans l'original ; ces enfants de la femme de ménage, nés à des intervalles de deux ans (p. 45), alors que c'était toutes les années, ou presque, dans le texte anglais ; cette comparaison d'un personnage mal vêtu avec un pantin (p. 168) au lieu d'un mécanicien. Il y en a d'autres encore, tout aussi gratuites, mais qui n'ont pas davantage d'importance. Voici, plus divertissants, quelques échantillons qui semblent provenir d'une connaissance superficielle de l'anglais. On lit, à la page 33 : «…et elle avança une jambe contre la porte comme pour se soutenir » ; l'original anglais porte en fait : «…et elle mit la main contre le montant de la porte, comme pour se soutenir. » La saveur de ce changement n'apparaît que si l'on sait que le montant se dit en anglais jamb. Assez divertissant, aussi, ce policier qui, croyant reconnaître un cadavre, avance allègrement un bras pour le tirer à lui (p. 247), mais à peine plus étonnant que ces personnages froids et renfermés, quelques lignes après qu'il ait été question de leur truculence (p. 170). Jean Cathelin ignorerait-il que le mot anglais truculence se traduit, souvent, par férocité ? Au degré suivant, nous rencontrons d'autres modifications, qui peuvent rendre le texte partiellement inintelligible. Écoutons l'inventeur qui est au centre de l'action expliquant pourquoi il a fait appel au narrateur (p. 60) : «…cela marche d'une certaine façon, mais non pas comme je l'entends. Et c'est là que je crois que vous pouvez m'aider. Pour le reste, je m'en charge. En d'autres termes, cela veut dire qu'il faut rendre public le résultat de mes travaux…» Rien d'étonnant si ce « en d'autres termes » n'unit pas très clairement ce qui précède à ce qui le suit ; voyons en effet l'original (le commencement est identique) : « Et c'est là que je sais que vous pouvez m'aider. Il me faut trouver le reste. Faute de quoi, il me faudrait publier le résultat de mes travaux…» À l'occasion, le sens d'une phrase est gaillardement renversé, le traducteur notant (p. 166) : « Quoi donc ? dis-je vivement intéressé », alors que l'auteur avait écrit : « Quoi donc ? Je ne pouvais éprouver beaucoup d'intérêt. » De même, à la page 140, le texte français est celui-ci : « Je n'avais pas honte d'avoir aimé Hélène, mais plutôt de ne pas m'en être guéri. » La version anglaise porte, au passage correspondant : « Je n'avais pas honte d'avoir aimé Hélène, mais plutôt d'avoir mis si longtemps à m'en guérir. » De tels exemples, où la simple imprécision vient alterner avec le coq-à-l'âne, pourraient être encore multipliés. Comme il faut bien se limiter, en voici un dernier, digne de l'inoubliable Bernard Noël, qui traduisit la salutation familière d'adieu « So long » par « Si long ». Dans notre « Rive incertaine », cette perle se trouve à la page 111. Le texte original comprend, à ce passage, l'exclamation « Oh dear », qui est utilisée pour exprimer une émotion légère – surprise ou contrariété, en général. Impavide et littéral, Jean Cathelin écrit tout simplement : « Oh, chère ». Ces faiblesses – pour ne pas dire plus – de la traduction ont été relevées ici pour indiquer que l'allure souvent désordonnée du récit, ses passages confus ou maladroits, ses défauts en un mot, ne sont pas dus à William Sloane, mais bien au rédacteur de la version française. Cela est extrêmement regrettable, car un roman qui se distinguait, primitivement, par son écriture et son style, est présenté au lecteur français sous un déguisement grotesque et antipathique. Ces remarques ayant été faites, et le roman étant, dans les lignes qui suivent, considéré dans sa version originale, il y a lieu d'en noter maintenant les très réelles qualités. L'action ne se prête guère à un résumé ; cependant, le texte de présentation, sur la dernière page de la couverture, en indique les fondements. Tout tourne autour du physicien Julian Blair, savant de grande valeur, qui a perdu sa jeune épouse cinq ans avant le commencement du récit. Il a quitté New York pour s'établir dans un coin isolé du nord-est des États-Unis, près d'une petite ville du Maine ; il a invité un de ses anciens étudiants, Richard Sayles, à venir le rejoindre pour l'aider dans ses recherches. À quoi se rapportent ces dernières ? Sayles, qui est le narrateur, l'ignore. Il sait seulement que Blair était un expert dans le domaine de la radio, et aussi que la mort prématurée de sa femme avait bouleversé le savant. Tout le roman est une sorte de vaste crescendo, dans lequel la découverte progressive du champ de recherches de Blair contribue à tendre l'atmosphère, et que la révélation finale de ce qu'il a réalisé vient couronner. L'art avec lequel William Sloane a tenu la gageure d'un tel développement peut être apprécié non pas au moyen de l'intérêt que l'on éprouve à lire son roman, mais bien par l'attention avec laquelle on le relit. Même en sachant à quoi l'on aboutira, le mouvement est si adroitement marqué qu'il est difficile de ne pas se laisser entraîner par lui, au second contact autant qu'au premier. L'étonnante vraisemblance de l'ensemble est obtenue au moyen de scènes dont le caractère familier, parfois banal, vient créer un répit dans l'ambiance inquiète que Sayles-Sloane communique à son lecteur. Le narrateur découvre que Anne, la belle-sœur de Blair, n'est plus une enfant ; il raconte comment il est allé nager avec elle dans le fleuve voisin ou comment il l'a aidée à faire la vaisselle après le repas. Ce n'est pas là un remplissage gratuit, mais bien l'élément d'un contraste adroitement présenté : le contraste entre ces actes sans originalité et l'atmosphère mystérieuse qui entoure Blair et ses expériences. L'énigmatique Mrs. Walters, qui semble garder le secret de Blair plus jalousement que le savant lui-même, concentre ce mystère. Que fait-elle là, qu'est-elle au juste ? Maladroitement, le texte de présentation répond à cette seconde question, abîmant un des effets voulus par l'auteur : l'énigme de cette femme énorme, autoritaire et taciturne, est la contrepartie de celle qui entoure le savant. Mrs. Walters est plus fréquemment devait Sayles que Julian Blair lui-même ; elle est au courant des travaux de celui-ci, mais elle ignorait l'invitation adressée au narrateur. Une quantité de petits détails de cet ordre entretiennent l'impression de mystère. Quant au rythme du récit, il est également fort adroit. William Sloane a su éviter cette tension monocorde, qui finit par se détruire elle-même, et à laquelle Alfred Hitchcock a cédé en réalisant son lamentable film « Psycho ». William Sloane ménage quelques paliers dans son crescendo : comme dans un roman policier classique, les personnages s'arrêtent pour faire le point – ou le hasard lui-même leur permet de respirer. La lassitude du lecteur s'en trouve évitée, mais son attention ne peut guère se relâcher, grâce à la vraisemblance du décor et des personnages. Ces derniers peuvent être rattachés, sans trop de peine, à ceux de « Lutte avec la nuit ». Le point est assez intéressant ; il ne permet évidemment pas de hasarder de déductions sur la psychologie de l'auteur – deux romans constituant malgré tout une base assez fragile pour de telles constructions – mais il pourrait éventuellement indiquer un intérêt, chez l'écrivain, à l'égard de certains thèmes et de certains types d'individus. Entre Séléna, de « Lutte avec la nuit », et Mrs. Walters, dans « La rive incertaine », il y a ainsi une parenté manifeste. Bien entendu, la première est jeune, belle, et étrangement attirante, tandis que la seconde se présente sous l'apparence d'une virago antipathique. Mais l'une et l'autre détiennent des secrets qui se trouvent au centre de l'action, l'une et l'autre exercent une influence sur un savant éminent, l'une et l'autre présentent une énigme que les narrateurs s'efforcent de résoudre. De plus, on ne sait pas d'où elles viennent, et on ignore où elles vont après les événements qui fournissent la substance du récit. À côté de ce thème, de ce personnage de la femme-énigme, William Sloane présente celui du savant de génie, que ses recherches placent un peu en dehors des réalités terrestres. Il y avait l'astronome et mathématicien Walter Le Normand dans « Lutte avec la nuit », il y a le physicien Julian Blair dans « La rive incertaine ». L'un et l'autre découvrent, ou sont sur le point de découvrir, une vérité importante, bouleversante même, et que leurs contemporains ne soupçonnent point. L'un et l'autre disparaissent à la suite de leurs recherches. L'un et l'autre sont à l'origine des événements dramatiques que le narrateur présente au lecteur. Ce narrateur ne varie que peu d'un roman à l'autre ; qu'il s'appelle Berkley Jones ou Richard Sayles, il est principalement là pour jouer les Watson – pour faciliter au lecteur son accès dans un milieu où des choses insolites se passent ou se sont passées, pour voir celles-ci avec les yeux de l'homme moyen. Jones et Sayles ont beau être assez conventionnels l'un et l'autre, leur présence est néanmoins indispensable : elle a quelque chose de rassurant, et elle confère au récit une singulière allure de vraisemblance. Les autres personnages ne se retrouvent pas d'un roman à l'autre. Jerry Lister, le brillant jeune mathématicien qui se suicidera pour avoir percé le secret de Séléna, et Grâce, l'éternellement jeune mère de Berkley Jones, n'ont aucun homologue dans « La rive incertaine », tandis que la douce Anne Conner ne se rencontre que dans ce second roman. Avec eux, on complète le groupe des acteurs principaux. William Sloane aime présenter un nombre limité de personnages : il peut ainsi donner à chacun d'eux un relief psychologique accusé, même s'il ne réussit pas à en renouveler profondément l'allure. Chez lui, l'écrivain possède un sens profond de la substance ; ce n'est aucunement un visionnaire, bien sûr, mais c'est un créateur qui réussit à placer ses créatures et leurs actes dans un monde qui est réel, qui possède des formes, des odeurs et des bruits familiers au lecteur. William Sloane n'est pas un auteur de science-fiction qui dépayse son lecteur, mais bien un écrivain qui réussit à indiquer la présence de l'insolite dans notre monde de tous les jours. Pour cela, ce roman mérite, sans réserve, le qualificatif de bon – dans sa version originale, il n'est peut-être pas superflu de le rappeler. Quant à décider jusqu'à quel point on peut le traiter d'excellent, la sensibilité de chaque lecteur est déterminante en cela. Tout comme lorsqu'il s'agit de le situer, qualitativement, par rapport à « Lutte avec la nuit ». Le soussigné a goûté davantage cette « Lutte », à cause de sa construction plus variée, et peut-être aussi parce qu'il l'a lue avant « La rive incertaine » (divers thèmes de ce dernier ouvrage reprenant, ainsi qu'il a été dit plus haut, des éléments du roman antérieur). Mais le majestueux crescendo de ce second récit possède un indubitable pouvoir de fascination. Il est simplement dommage que le Rayon Fantastique n'ait à nouveau pas eu de chance avec ses traducteurs. Demètre IOAKIMIDIS Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Devil Commands (The) , 1941, Edward Dmytryk Elgin Hour (episode : The Sting of Death ) (The) , 1954 |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112228 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |