|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Toile entre les mondes

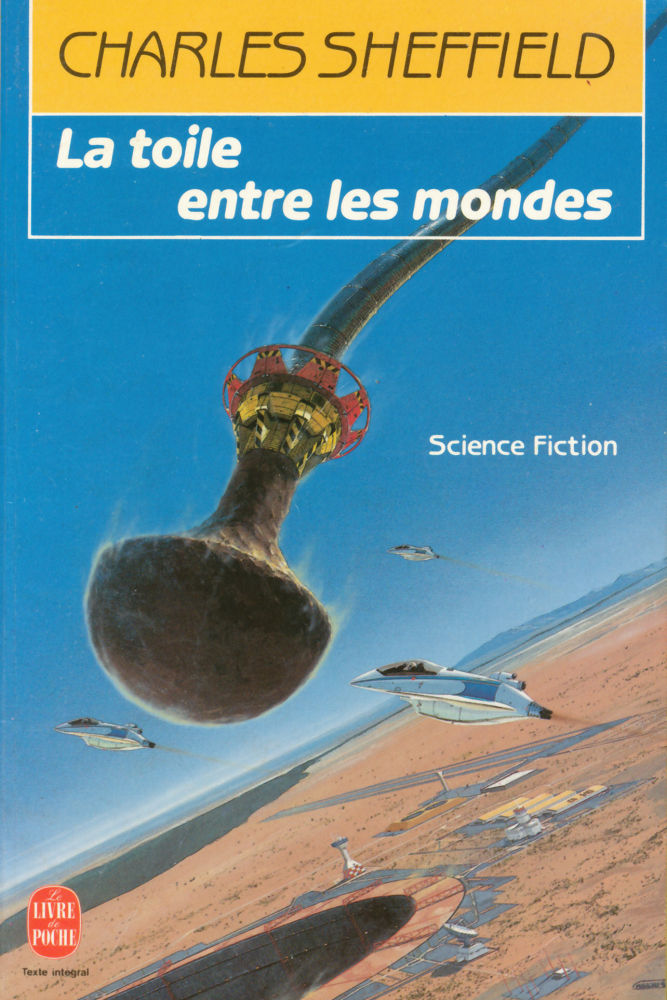

Charles SHEFFIELD Titre original : The Web Between the Worlds, 1979 Première parution : États-Unis, New-York : Ace Books, août 1979 ISFDB Traduction de Jacques POLANIS Illustration de MANCHU LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. SF (2ème série, 1987-)  n° 7133 n° 7133  Dépôt légal : avril 1991 Roman, 320 pages, catégorie / prix : LP 9 ISBN : 2-253-05657-X Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Comment gagner directement l'espace, sans employer des fusées dangereuses, coûteuses et polluantes ?

En construisant un ascenseur des étoiles qui emprunte une tour solidement ancrée sur l'équateur terrestre et suspendue à un satellite géostationnaire.

C'est l'exploit que tente l'ingénieur Rob Merlyn, impatient de tisser la toile qui unira les mondes du système solaire, contre tous les obstacles, ceux des hommes et ceux de la nature.

Un roman d'aventures et de passion, préfacé par Arthur C. Clarke, un des maîtres du genre.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Arthur C. CLARKE, Lettre ouverte au bulletin des écrivains de science-fiction d'Amérique (1979), pages 7 à 9, préface, trad. Jacques POLANIS Critiques des autres éditions ou de la série

Les fusées sont un non-sens. Cette phrase qui circule en sous-marin au cœur du récit rend compte et du projet technique ici rapporté et de la philosophie de l'homme qui veut ce projet. La toile entre les mondes participe d'un grand retour à la fiction technologique triomphante. Retour, du moins, aux yeux des francophones suspendus aux traductions (qui ont pu croire un temps que la vague de critique de la science des années 60 était partagée par le reste du monde). Ici, il s'agit ni plus ni moins de remplacer la fusée, coûteux et polluant engin grand dévoreur de carburant, par un ascenseur des étoiles ancré à la surface terrestre et tendu comme une fronde par un astéroïde en orbite géostationnaire synchrone. (A.C. Clarke, qui écrivit Les fontaines du paradis autour du même thème, explique en préface cette rencontre narrative.) Rob Merlin, ingénieur spécialisé dans les ponts gigantesques et inventeur de l'Araignée, machine qui produit des filaments monomères indestructibles, sera engagé à cette fin par Darius Regulo, qui possède la première flotte commerciale du système solaire. Voici un livre inséré dans l'air du temps : récit de la réussite technique de l'homme. Les raisons de cette apparente irruption du récit technologique ? On pourrait tenter une analyse hautement (ou bassement, c'est selon...) idéologique et voir là un signe supplémentaire du vide conceptuel qui accompagne les années de crise, en suite duquel chacun recherche quelque chose qui soit comme un étendard à suivre. On décide de croire par peur du néant. Et l'on croit en la technologie, comme l'on croit en Wojtyla ou en Khomeiny. Les années 80 sont, paraît-il, « High Tech ». La création technologique occupe l'espace social et culturel avec une facilité rare, à la mesure des déceptions et des hésitations qui habitent le monde. Nul (ou presque) ne conteste plus l'emprise institutionnelle du savoir technique. On peut en voir un parfait exemple dans l'insertion toujours plus développée du fait informatique au sein de la société, au niveau le plus quotidien. Qui questionne encore les pouvoirs nés du savoir ? Hélas, Foucault est mort. L'analyse d'une vision technologique paisible du réel, qui s'installe en paradigme après quelques années de mise cause (que l'avenir jugera sans doute purement formelle), cette analyse demeure à poursuivre. La toile entre les mondes participe, avec une fougue que l'on croyait reléguée à l'histoire des années d'or du genre, de cette vision rayonnante et triomphaliste. L'homme parcourt les étoiles, malgré toutes les embûches administratives dressées par l'Etat, grâce à la volonté et au pouvoir de l'entreprise privée. Là pointe l'éperon reaganien. Arrière-plan politique, description des fondements du monde mis en scène ? Néant. La réussite technologique éclipse tout, dans un grand jaillissement d'optimisme, et elle est due à l'entreprise privée ! Joie. Les fragments d'analyse déjà mentionnés trouvent ainsi une sorte de confirmation implicite : c'est bel et bien dans notre monde, à l'heure où l'on nous demande un peu plus de fougue positive envers la science et la technologie, que certains prônent également la privatisation sauvage comme seule porte de sortie à la crise mondiale. Comme dirait J.J.S.S., l'avenir passe par le microprocesseur, pourvu qu'il soit de conception anti-étatiste ! La socialisation de l'être humain est en marche arrière : l'égoïsme et son corollaire le protectionnisme sont de retour. L'individu (dans un sens bien différent de celui de la pensée anarchiste ! demeure seul garant des libertés made in Oncle Sam. Darius Regulo figure l'individu US type, fabriqué de ses propres mains, champion de la libre-entreprise. Certes, il n'est pas falot, le personnage est bien construit psychologiquement, habilement charpenté (obsessions, ambiguïtés) mais on peut posséder une profondeur et être pourtant un parfait stéréotype ! Regulo est, malgré ses problèmes psychologiques, fait tout d'un bloc. Juste l'opposé d'un Benjamin Belson 1. Regulo se jetant au cœur d'un astéroïde en fusion à la fin du récit n'a pas échappé aux obsessions qui dirigent son existence, il n'a aucunement appris (au sens du bildungsroman). On peut d'ailleurs questionner de même chaque personnage de Sheffield : Merlin, Corrie, Morel, Howard Anson, Senta sont dotés d'une certaine épaisseur (variable selon les cas) et passent le temps du récit à s'agiter en tentant de modifier le cours des choses (de Senta qui tente de se libérer de la drogue à Merlin qui cherche à imposer son nom dans l'Histoire grâce au Croche-ciel), mais nul d'entre eux n'apprend réellement. La résolution de diverses énigmes qui viennent griffer l'intrigue principale (les gobelins, la mort des parents de Merlin...) n'affecte que le déroulement de la narration (ou du moins sa conclusion) et non une éventuelle évolution des personnages en leur identité profonde. Il est vrai que le motif de l'exploit technologique occupe le centre de la toile narrative, intrigues annexes et personnages étoffant ce motif sans jamais gommer sa présence. Vernien, La toile entre les mondes l'est certainement davantage que d'autres récits qui envisagent le fait scientifique tout en ne niant pas sa problématique centrale : le rapport au réel et à la vérité (ainsi de Timescape ou de L'œuf du dragon). Il s'agit d'un roman de la manipulation. Manipulation des choses et de l'espace avec les gigantesques travaux de génie cosmiques voulus par Regulo. Manipulation des êtres dans leur conception même par les expériences de Morel sur Caliban et les gobelins. Manipulation des existences personnelles avec l'intoxication de Senta au taliza. C'est un récit qui nous dit le désir immense de préhension de l'être humain sur le cours des choses et la vie de ses semblables. La technique dès lors devient moyen de parvenir à cette préhension, à cette manipulation, et non but en soi. C'est ce qui distingue ce livre des récits façon Gernsback, et lui confère un statut accordé à son temps : la technique est utilisable au service d'individus comme à celui de la société, et non dotée d'une existence tournée vers elle-même. La distinction est d'importance, car même si cette vision de la technologie demeure optimiste, elle est plus nuancée que jadis. Reste évidemment un hymne au capitalisme pur et dur (Regulo se contente de 2 % sur les transports dans le système solaire, pourvu que ce soit 2 % de tout !), seule conception du monde qui permette, aux yeux de l'Américain type, pareil triomphe de la technique. Mais cela, ce n'est pas vraiment neuf. Notes : 1. (1)&9;Dans Le soleil pas à pas de Walter Tevis (Denoël, <• Présence du Futur »). Dominique WARFA (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112226 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |