|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Homme modulaire

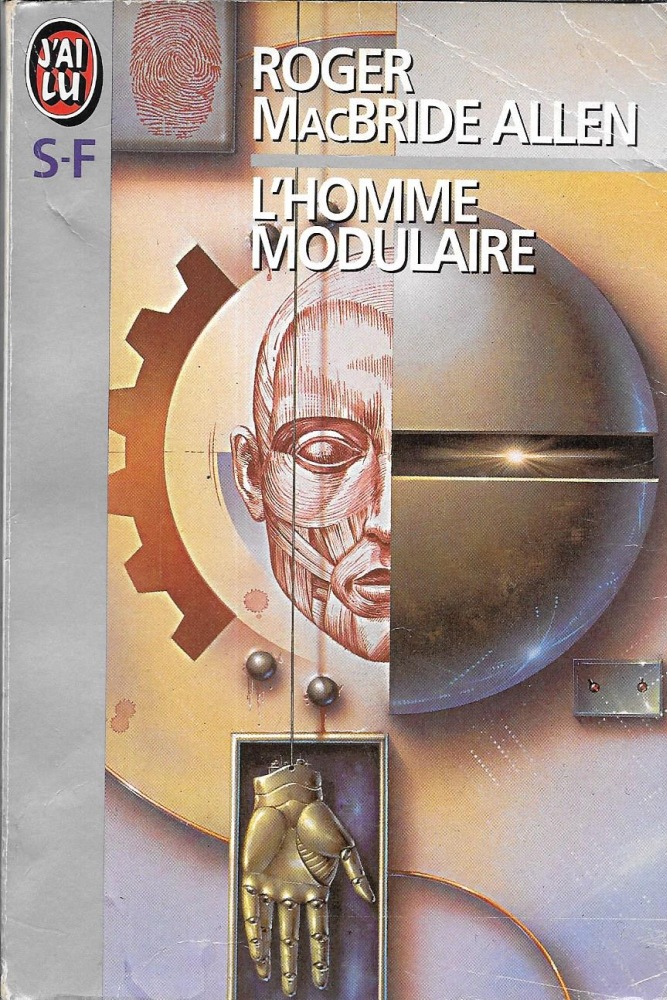

Roger MacBride ALLEN Titre original : The Modular Man, 1992 Première parution : Analog Science Fiction and Fact, février à mai 1992. En volume : Bantam, 1992 ISFDB Traduction de Anne BUSNEL Illustration de Bruce JENSEN J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (1992 - 2001, 3ème série - dos violet/blanc)  n° 3782 n° 3782  Dépôt légal : septembre 1994, Achevé d'imprimer : 19 septembre 1994 Première édition Roman, 320 pages, catégorie / prix : 5 ISBN : 2-277-23782-5 Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Roger MacBride Allen

Né dans le Connecticut en 1957, il vit actuellement à Washington, D.C. Convaincus qu'un romancier doit avoir vécu avant d'écrire, certains de ses lecteurs ont longtemps cru qu'il était britannique, noir, astrophysicien, paléontologue, reporter... ou que sous le pseudonyme de Roger se cachait une femme. Ce n'est pas le cas.

Un robot accusé de meurtre ! C'est le dernier procès à sensation qui défraie la chronique à Washington. Avant de mourir, David Bailey, génial roboticien devenu infirme à la suite d'un accident, aurait transféré son esprit dans le cerveau d'Herbert, son robot-aspirateur. Et l'on accuse Herbert de l'avoir tué !

Une farce ? Non. Car l'enjeu est de taille : si Herbert abrite l'esprit de David, est-il une machine ou un être humain ? De la réponse à cette question dépend le futur statut des Cyborgs, dont le procureur Julia Entwhistle a juré la perte...

Pour Suzanne, l'avocate de la défense, l'engagement est double : elle soutient la cause des Cyborgs et surtout... elle était la femme de David.

A elle de prouver qu'Herbert n'est pas coupable. Et que David Bailey, son mari, a réussi à défier la mort...

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Isaac ASIMOV, Robot Intelligents et Organismes Cybernétiques (Intelligent Robots and Cybernetic Organisms, 1992), pages 307 à 318, essai, trad. Anne BUSNEL

Critiques

Roger MacBride Allen est un écrivain de seconde catégorie. Il n'a rien produit d'exceptionnel mais tout ce qui sort de son traitement de texte est lisible : en particulier ses contributions à la mythologie asimovienne — du nom de cet auteur de SF campbellienne des années 40/50 ayant signé de son nom 500 livres (dont 300 réalisés par M. Greenberg), et continuant, des années après sa disparition, de diriger une revue et de publier inédit sur inédit. Si ce n'est pas de la Science-Fiction, ça y ressemble. L'homme modulaire est une nouvelle contribution à l'édifice para-asimovien : package par Byron Preiss dans son édition originale, augmenté d'une postface d'Asimov sur la cybernétique, il paraît donc en J'ai Lu — éditeur « naturel » du maître défunt et de ses épigones. L'homme modulaire pose le problème de la définition de l'humain : à partir de quel pourcentage de « rafistolage » un individu cesse-t-il d'être un homme pour devenir un cyborg ? Et un cyborg a-t-il les mêmes droits qu'un humain ? Ces interrogations ne sont pas nouvelles — mais les rapides progrès de l'informatique et du génie génétique tendent à les faire sortir de plus en plus du domaine de la littérature de SF ; et il n'est pas déraisonnable de penser que ces problèmes se poseront effectivement un jour prochain. Au sens strict et même si cela peut faire sourire, il n'est pas faux de prétendre que l'on n'est plus totalement humain — au moins sur le strict plan physiologique — lorsque l'on survit grâce à un cœur artificiel ; bien entendu, on ne peut que se féliciter des progrès de la médecine et de la chirurgie, et trouver parfaitement légitime d'assurer la survie d'un individu par une assistance technologique. Il n'en reste pas moins vrai que l'homme (occidental et fortuné) est de plus en plus « bricolé » : du simple bridge dentaire au cœur artificiel. On peut aussi considérer qu'il s'agit là d'un faux problème, que la notion d'« humanité » n'a rien à voir avec la physiologie mais est purement intellectuelle : et bien sûr que l'on est tout autant humain (et parfois davantage) avec un très lourd handicap physique que dans un corps d'athlète ! Même si l'histoire fourmille d'exemples de sociétés ayant affirmé le contraire. C'est là que la Science-Fiction prend le relais. Poussons le raisonnement à l'extrême : admettons qu'un individu entièrement « reconstruit », à l'exception évidente de son cerveau, soit encore « humain » ; mais qu'en est-il d'un individu dont même le cerveau a été remplacé ? C'est le problème soulevé par L'homme modulaire. David Bailey, génie de la robotique, a construit un cerveau artificiel et l'a dissimulé dans le corps massif d'Herbert, un robot ménager. Victime d'un très grave accident, il n'a d'autre choix, pour tenter de survivre, que de transférer son esprit dans ce cerveau artificiel, avec pour conséquence la destruction de son cerveau naturel dans l'opération de transfert. Et la justice de s'en mêler et de prétendre qu'Herbert est responsable de la mort de Bailey. Mais pour envoyer un aspirateur devant un jury, il faudrait démontrer son « humanité » — ridicule : un aspirateur n'est qu'une machine ! C'est la réponse espérée par le procureur : l'affaire jugée non recevable, le ministère public atteindrait ses buts : nier la possibilité du transfert d'esprit, et donc porter un coup d'arrêt aux technologies de survie. Comment pourrait en effet perdurer une société où les riches, leur esprit transféré dans un robot indestructible, deviendraient ainsi immortels ? Parce qu'elle redistribue le pouvoir et les richesses, la mort est socialement indispensable. Mais la défense ne l'entend pas ainsi. D'autant que l'avocate de Bailey / Herbert n'est autre que sa femme, Suzanne Jantille, elle-même très lourdement handicapée et dont la survie est assurée par une machinerie complexe. Très peu de personnages évoluent dans ce roman : Herbert le robot, Télé-Suzanne (la « version » mécanique de l'avocate, clouée sur un lit de survie), Samantha Crandall la journaliste et Philippe Sanders le policier spécialiste en robotique, tous unis contre le procureur Julia Entwhistle. L'action se déroule presqu'entièrement en deux lieux clos : le tribunal et l'appartement / atelier de Sanders. Quant à l'intrigue elle évolue pour l'essentiel à travers les dialogues. Le lecteur a donc souvent l'impression de lire un scénario de téléfilm — une adaptation intelligente de ce roman serait d'ailleurs tout à fait envisageable, et sur un budget raisonnable — ou mieux une pièce de théâtre. Résoudre devant un tribunal un problème posé par un motif de Science-Fiction — et en particulier celui de la définition de la notion d'humanité — est une spécialité de la SF américaine. On pourra peut-être regretter la longueur du roman : si le sujet mérite les 300 pages du livre, le traitement très dépouillé ne les justifie probablement pas. Les auteurs des années cinquante savaient circonscrire leur réflexion, avec une totale pertinence, en cinquante pages ; on citera pour exemple au moins deux classiques de cette Science-Fiction « juridique » : How-2 de Clifford D. Simak, paru en 1954 1 et surtout Jerry was a Man de Robert Heinlein, paru en 1947 2. S'il ne participe en rien à l'évolution du genre — mais combien de romans chaque décennie peuvent y prétendre ? — L'homme modulaire n'en reste pas moins un très honnête roman « mineur » ; sa lecture est intéressante et peut déboucher sur d'utiles réflexions. A ce titre il est parfaitement à sa place dans une collection à grande diffusion et ne peut qu'être conseillé à tout lecteur boulimique et / ou peu fortuné. Notes : 1. Dans Galaxy, 11/1954. Traduction sous le titre Brikol'age dans Histoires de robots, Le Livre de Poche ; sous le titre Plus besoin d'hommes dans le recueil Une chasse dangereuse, J'ai Lu. Francis VALÉRY Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Francis Valéry : Passeport pour les étoiles (liste parue en 2000) |

| Dans la nooSFere : 87325 livres, 112277 photos de couvertures, 83760 quatrièmes. |

| 10830 critiques, 47169 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |