Extrait du dossier Mézières de la revue DBD, septembre 2001, révisée en novembre 2002

Né

en 1938, à l'aube d'une période agitée. Comment

s'est déroulée votre enfance ?

Mes

premiers souvenirs datent de la fin de la guerre, quand nous habitions

à Saint-Mandé, en banlieue parisienne. Plus tôt,

mes parents avaient quitté Paris pour la région de Bordeaux

au moment de l'exode, mais je n'en ai aucun souvenir. Un des premiers

événements qui m'aient marqué, bien sûr,

ce sont les alertes aériennes à la fin de la guerre, et

la rencontre avec le camarade Christin qui habitait l'immeuble à

côté. Avec mes parents, mon frère aîné,

ma sœur, Pierre et sa famille, nous descendions dans l'abri à

la cave et nous avons sympathisé. J'ai également un autre

souvenir précis, beaucoup plus dramatique. Dans une école

à côté, il y avait un groupe de petites filles.

En fait, il s'agissait d'enfants juives réfugiées. Une

nuit, des camions allemands sont venus et les petites filles sont parties...

Quelles

professions exerçaient vos parents ?

Mon

père était expert pour les assurances automobiles

dans les années trente. Puis, aide-comptable dans un ministère

qui s'appelait, après la guerre... le ministère de la

Guerre ! Ma mère était femme au foyer. Mais il y a toujours

eu un certain goût pour le dessin dans la famille et l'influence

de mon grand frère a été prépondérante.

Avez-vous

découvert la Bande Dessinée très jeune ?

Oui

Lorsqu'il avait quatorze ans (et que j'en avais donc sept), mon frère

avait publié un de ses dessins dans OK Magazine. Une revue où

il y avait notamment Arys Buck (de Uderzo), Kaza le martien

(par Kline), Crochemaille (par Erik) et des westerns que je trouvais

déjà très chouettes... Arys Buck me plaisait

beaucoup. A tel point que lorsque j'ai dessiné un Tintin

en Californie, mon personnage avait bien la tête du héros

de Hergé... mais la corpulence d'Arys Buck ! Récemment,

en recherchant dans une pile de vieux OK le dessin de mon frère,

je suis tombé, dans le courrier des lecteurs, sur le premier

dessin publié par Fred, qui avait alors dix-sept ans.

Avez-vous

lu d'autres journaux ?

Oui.

Après OK, nous sommes passés à Tintin et, ensuite,

à Spirou. Au niveau des albums, c'est ma marraine qui m'a fait

un cadeau formidable, en m'offrant mon premier Tintin, Le Lotus Bleu...

Bizarrement, je ne 'cumulais' pas. J'ai eu ma période OK,

puis ma période Tintin et, enfin, ma période Spirou.

A

cette époque, quel métier vouliez-vous faire ?

C'est

simple : je voulais être cow-boy et dessinateur de bandes dessinées.

J'ai pas trop mal réussi (rires) !... Mon frère avait

réalisé quelques histoires en bandes dessinées,

pour le plaisir, en amateur. Et moi, j'en faisais la suite, en reprenant

ses personnages. J'ai dessiné ainsi des tas de pages. Le style

de mes dessins n'était pas terrible du tout, mais le virus était

déjà là.

Dans

cette optique, quelles études avez-vous suivies ?

A

quinze ans, je suis entré aux Arts Appliqués.

Mais avant, j'avais envoyé un album de seize pages à Hergé,

que je prenais à l'époque pour monsieur Casterman !

Quand il m'a envoyé une lettre me disant « C'est bien mon petit,

continue », j'étais déçu parce qu'il ne m'avait

pas édité (rires) !... En fait, mes premières

publications étaient pour Le journal des jeunes (publié

par Le Figaro

pendant le Salon de l'Enfance 1952), puis Cœurs

Vaillants et Fripounet, pendant que je poursuivais l'école.

A Cœurs Vaillants, c'est Jean-Marie Pélaprat (que

j'ai retrouvé à Pilote beaucoup plus tard)

qui m'avait pris quelques petits strips, sans doute inspirés

par ceux que j'avais lus plus tôt dans OK. J'avais entraîné

avec moi Pat Mallet et Jean Giraud, rencontrés aux Arts Appliqués.

Toujours à cette époque, j'ai aussi travaillé pour

un journal publicitaire de Philips... Ce qui était essentiel

en fait, c'est que nous étions payés pour faire des progrès

! Ce n'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, les jeunes auteurs doivent

être nettement plus aboutis pour espérer signer un contrat

d'album, et faire leurs preuves.

Quand il m'a envoyé une lettre me disant « C'est bien mon petit,

continue », j'étais déçu parce qu'il ne m'avait

pas édité (rires) !... En fait, mes premières

publications étaient pour Le journal des jeunes (publié

par Le Figaro

pendant le Salon de l'Enfance 1952), puis Cœurs

Vaillants et Fripounet, pendant que je poursuivais l'école.

A Cœurs Vaillants, c'est Jean-Marie Pélaprat (que

j'ai retrouvé à Pilote beaucoup plus tard)

qui m'avait pris quelques petits strips, sans doute inspirés

par ceux que j'avais lus plus tôt dans OK. J'avais entraîné

avec moi Pat Mallet et Jean Giraud, rencontrés aux Arts Appliqués.

Toujours à cette époque, j'ai aussi travaillé pour

un journal publicitaire de Philips... Ce qui était essentiel

en fait, c'est que nous étions payés pour faire des progrès

! Ce n'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, les jeunes auteurs doivent

être nettement plus aboutis pour espérer signer un contrat

d'album, et faire leurs preuves.

Que

pensiez-vous alors du dessin de Jean Giraud ?

Il

m'avait subjugué dès le début, et mon problème,

c'est qu'étant toujours avec lui, je n'avais pas une très

grande ambition pour mon propre dessin. Tout simplement, parce que j'en

voyais sacrément les limites (rires). Il m'a scié

les pattes pendant quelques années !

Il

a fait cet effet-là à pas mal de gens !

Oui

! Jamais volontairement, d'ailleurs... Mais je publiais, sans vraiment

m'attacher à mon dessin. Et là, je dois rendre grâce...

au Service Militaire d'avoir interrompu ma carrière de dessinateur !

En effet, juste avant de partir, j'ai publié deux pages dans

le Spirou de Noël 1958 dans un style décoratif épouvantable,

et je pense que si j'avais continué dans cette voie, je n'aurais

pas été loin. En plus, c'était pompé honteusement

sur un illustrateur de la revue de graphisme suisse Graphis,

le top du stylisme ! Avant mon service, je suis aussi allé à

Bruxelles avec Pat Mallet. Pour mon premier voyage au-delà des

frontières, j'ai été gâté : j'ai rencontré

Franquin et découvert l'Atomium flambant neuf ! A la même

époque, avec Giraud en plus, nous sommes allés voir Jijé

qui habitait, lui, en région parisienne, à Champrosay,

près de Draveil. Souvenir inoubliable... bien que je sache que

mon travail, à l'époque, n'en avait laissé aucun

à Jijé.

En effet, juste avant de partir, j'ai publié deux pages dans

le Spirou de Noël 1958 dans un style décoratif épouvantable,

et je pense que si j'avais continué dans cette voie, je n'aurais

pas été loin. En plus, c'était pompé honteusement

sur un illustrateur de la revue de graphisme suisse Graphis,

le top du stylisme ! Avant mon service, je suis aussi allé à

Bruxelles avec Pat Mallet. Pour mon premier voyage au-delà des

frontières, j'ai été gâté : j'ai rencontré

Franquin et découvert l'Atomium flambant neuf ! A la même

époque, avec Giraud en plus, nous sommes allés voir Jijé

qui habitait, lui, en région parisienne, à Champrosay,

près de Draveil. Souvenir inoubliable... bien que je sache que

mon travail, à l'époque, n'en avait laissé aucun

à Jijé.

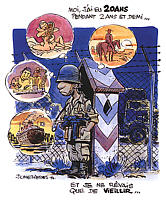

Vous

avez fait votre service militaire en Algérie...

Oui.

J'ai passé seize mois en France et un an à Tlemcen, de

60 à 61. Je suis rentré en France quinze jours avant le

putsch d'Alger et la rébellion des généraux...

J'ai eu de la chance. Tlemcen était, paraît-il, l'endroit

où les événements avaient commencé en 54,

mais le coin était calme à l'époque où je

m'y trouvais. Je n'ai tiré sur personne et personne ne m'a tiré

dessus. Pas de faits d'armes, ni héroïques, ni épouvantables...

Nous savions qu'il y avait des trucs dégueulasses qui se passaient,

c'est évident, mais seulement par des bruits qui couraient puisque

nous n'étions pas une unité combattante...

Quelle

mission aviez-vous ?

L'armée

étant toujours très compétente dans ses affectations,

je me suis retrouvé dans le matériel, chargé de

reconnaître dans des catalogues les pièces pour tel ou

tel engin... Heureusement, je n'ai jamais fait cela. Je me suis même

débrouillé pour faire quelques dessins... Mais, dans l'ensemble,

c'était la nullité absolue. Nous montions la garde, faisions

des patrouilles... Sous le casque lourd, ça gambergeait ferme...

Comment

s'est passé votre retour à la vie civile ?

Je

n'avais toujours pas l'idée de refaire de la bande dessinée.

Et là, j'ai eu un coup de chance terrible. Quinze jours après

mon retour, mon père me signale une petite annonce dans Le

Figaro : « Importante maison d'édition recherche

maquettiste ». Aujourd'hui, il y aurait trois mille personnes

au bas de leur immeuble ! Je suis allé voir... et je me suis

retrouvé embauché au Studio Hachette (comme maquettiste

!), pour travailler sur des livres, Histoires des civilisations,

illustrés à

la gouache par des dessinateurs italiens. L'adaptation en

français nécessitait des maquettes puis des illustrations

supplémentaires, réalisées par de nouveaux dessinateurs.

Une nouvelle fois, j'ai entraîné l'ami Giraud avec moi,

et c'est là que Jean a mis au point son travail de la gouache.

Nous avions avec nous les originaux des italiens, qui étaient

d'une maîtrise technique absolue, mais d'un dessin pas très

excitant. Jean a tout compris à la technique et, lui, c'était

beau. En plus, c'était très bien payé... mais ça

s'est cassé la figure au bout d'un an et demi, après cinq

volumes.

Pour

quelles raisons ?

Oh,

parce que ce n'était ni fait ni à faire. Les textes des

historiens étaient quasiment télégraphiques. Quand

on a seulement quinze lignes pour résumer l'histoire de la Mésopotamie,

ce n'est pas gagné (rires) ! En plus de dessiner des scènes

de genre (la course de char, l'attaque de la ville de Mycène,

etc.), nous devions recopier des photos de vases ou de sculptures. Cela

nous a amené à faire des recherches sur les effets de

matière (par exemple des frottis de gouache sèche pour

rendre la pierre)... Après cet épisode Hachette,

je n'avais toujours pas retrouvé l'envie de faire de la bande

dessinée. A ce moment-là, Giraud encrait les planches

de Jerry Spring et il m'a présenté le fils de Jijé,

Benoît Gillain, qui ouvrait un petit studio de publicité

(il est d'ailleurs toujours publicitaire aujourd'hui). J'ai été

son premier partenaire.

Quel

était votre rôle ?

J'étais

assistant photographe, maquettiste, graphiste, etc. C'était en

1963. J'étais alors devenu très copain avec Jijé

qui travaillait parfois pour le studio. Il y a même un paquet

de lessive fameux dans lequel on retrouve nos deux signatures. Une pièce

de collection (rires) !... Ensuite, Giraud est reparti au Mexique,

où il était déjà allé une première

fois à seize ans pour retrouver sa mère. Nous avions prévu

de nous rencontrer à Mexico ou à New York, mais, en fait,

je suis parti pour les États-Unis huit jours après le

retour de Jean !

Juste

avant votre départ, il y avait eu le lancement de Total Journal...

Oui.

Avec Benoît Gillain, nous avions préparé un numéro

zéro (dans lequel je n'avais aucune parution). Et, à mon

retour, fin 66, j'ai repris Total Journal et je m'en suis occupé

pendant trois ans avec Pierre Christin. Il y a eu pas mal de numéros

dans lesquels nos petits camarades de Pilote (Brétecher,

Gotlib, Mandryka, Giraud, Jijé et d'autres) sont venus faire

des petits travaux, sympas,... et plutôt bien payés.

Quelles

étaient vos intentions en partant aux États-Unis ?

Aller

voir comment c'était vraiment à l'ouest du Pecos !

Comment

avez-vous organisé ce départ ?

En

fait, Jijé avait un ami belge à Houston, au Texas, qui

avait une usine

de charpentes métalliques. Je suis donc parti

avec un visa de stagiaire industriel de un an, en qualité de

dessinateur en charpentes métalliques. Bonjour les dégâts

! Heureusement que je n'en ai jamais dessiné une, sinon l'Amérique

n'aurait pas la tête qu'elle a aujourd'hui (rires)... Je

n'ai même jamais travaillé pour ce brave homme. Moi, ce

que je voulais, c'était aller garder les vaches à cheval.

J'étais parti pour partir, « Go west, young man ! »

Là-bas,

vous allez retrouver Pierre Christin !

Oui.

A cette époque, nous avions tous une énorme envie d'Amérique.

Pierre, qui était déjà marié et père

d'un enfant, avait trouvé, pour un an, un poste de professeur

de littérature française contemporaine à l'université

de Salt Lake City. Évidemment, je savais qu'il y serait et, un

jour d'hiver où il y avait un mètre cinquante de neige,

j'ai débarqué chez lui avec ma selle, mes bottes et mon

chapeau, en lui demandant si je pouvais dormir sur son canapé

! D'ailleurs, nous venons de publier Adieu,

rêve américain dans les Correspondances de Christin, une

réflexion sur l'Ouest, l'Amérique des années 60... et de

maintenant, surtout depuis le 11 septembre !

Bonjour la nostalgie !

Pendant

ces périodes hivernales, que faisiez-vous ?

Je

suis allé voir des petites agences de publicité et j'ai

fait quelques dessins, même des illustrations pour un Cœurs

Vaillants mormon : Children's friend...

Des bricoles qui étaient payées des misères, mais c'était toujours quelques dollars... de plus. J'ai vendu également quelques photos parce que j'avais déjà travaillé dans un ranch du Montana l'été précédent... C'est à ce moment-là que Pierre m'a suggéré de refaire de la bande dessinée. Nous avons écrit ensemble le scénario de notre première histoire, Le rhum du punch. J'ai dessiné mes six pages, que j'ai envoyées à Giraud. Il faisait déjà Blueberry pour Pilote, et il a montré notre travail à Goscinny. Ce dernier ayant un journal de 64 pages à remplir toutes les semaines l'a publiée sans état d'âme. Puis, nous en avons fait une deuxième, Comment réussir en affaires en se donnant un mal fou, trois mois plus tard.

Je suis le premier dessinateur français de bandes dessinées qui gardait les vaches à cheval pendant qu'on imprimait ses histoires (rires) ! Mais c'est grâce à ces deux publications dans Pilote que j'ai pu payer mon billet de retour...

Dans

quel style étaient ces premières histoires ?

C'était

vraiment dans l'esprit de Mad, qui est ma seule grande influence

américaine au niveau de la bande dessinée. J'adorais Jack

Davis, Kurtzman, Elder, Wood et les autres...

Au

final, combien de temps êtes-vous resté aux États

Unis ?

Un

an et demi. J'ai prolongé mon visa de stagiaire d'un visa de

touriste de six mois. Et je suis rentré à Paris le dernier

jour de mon dernier visa, presque avec les flics de l'immigration aux

fesses ! !

Vous

n'avez jamais eu la tentation de rester là-bas ?

Garçon

vacher, c'est vraiment journalier agricole. Même si ce que j'ai

fait, je l'ai fait avec énormément de plaisir, je n'ai

pas les mains, je n'ai pas la carrure... C'est un métier très

dur. Il faut être né là-bas. Mais c'est une expérience

extraordinaire, qui m'a profondément marqué. D'ailleurs,

ma femme est américaine et nous sommes retournés très

régulièrement dans l'Ouest. En 1969, pendant l'interruption

dans Pilote entre La Cité des Eaux Mouvantes

et Terres en Flammes, je suis même retourné en Utah

pendant un mois pour voir mes chevaux !... Quant à travailler

pour la BD aux USA, alors là, si vous pensez que je peux dessiner

Valérian avec plein et muscles et en contre-plongée, c'est

non (rires) ! L'Europe est la terre promise de la BD, du moins

depuis les trente dernières années.

Avez-vous

au moins continué à faire du cheval à votre retour

en France ?

Ah

oui, toujours. Encore aujourd'hui, dès qu'il y a un cheval qui

passe, je saute dessus (rires) ! En plus, dans l'Aveyron, j'ai

eu la chance d'avoir des voisins qui avaient des chevaux et qui me demandaient

de les sortir...

Je

crois que vous êtes retourné sur les mêmes lieux

il y a deux ans. Comment cela s'est-il passé ?

Un

vrai saut spatio-temporel. Je suis retourné au ranch même

où j'avais travaillé la première fois, trente-cinq

ans auparavant ! J'ai retrouvé les mêmes rochers, les mêmes

chevaux, les mêmes personnes... avec leurs fils qui étaient

plutôt surpris de voir un français connaissant aussi bien

le coin ! Mais on parle plus en détail de tout cela dans les

Correspondances de Christin... et Mézières !

Après

votre premier séjour américain, comment s'est déroulé

votre retour en France ?

Je

suis allé à Pilote voir Goscinny qui m'a encouragé

à continuer et m'a proposé de dessiner Auguste Faust,

une histoire en 28 pages déjà écrite par Fred.

Cela me paraissait énorme ! En plus, le scénario était

entièrement découpé et crobardé, ce qui

me bloquait complètement. Finalement, j'ai fait un truc ni mieux

ni pire que d'autres, mais cela ne me convenait pas. Même si je

me suis aperçu récemment que ce Auguste Faust était

un peu l'ancêtre de Monsieur Albert... Après cette expérience

avec Fred, j'ai rattrapé Christin entre deux trains (il passait

alors une bonne partie de son temps à Bordeaux pour y fonder

l'I.U.T. de journalisme) et je lui ai dit : « Pierrot, il faut

que nous démarrions une histoire ensemble ». Il a analysé

le problème en disant que si nous connaissions tous les deux

l'Ouest, le domaine était déjà bien occupé

par quelques pointures, avec Blueberry, Lucky Luke, Jerry Spring...

Les ambiances début de siècle un peu fantastiques (genre

Sherlock Holmes) nous tentaient aussi, mais, finalement, Pierre a suggéré

une histoire de science-fiction. C'est un genre littéraire que

nous aimions tous les deux et qui, à l'époque, n'avait

pas encore été beaucoup abordé par la bande dessinée

francophone. Nous nous sommes donc lancés dans un récit

en trente pages, sans même penser à un album. Et puis voilà

: trente-cinq ans plus tard, nous faisons toujours Valérian...

Quels

souvenirs gardez-vous de René Goscinny ?

Oh,

un grand souvenir. René était à la fois très

facile à joindre et difficile à approcher. Il conservait

toujours une certaine distance... Nous avons beaucoup parlé ensemble

des États-Unis puisqu'il avait séjourné à

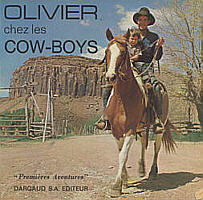

New York. Charlier, lui, était allé quelques années

auparavant en Arizona et c'est sans doute pour cela qu'il m'a proposé

de publier Olivier chez les cow-boys, un petit album réalisé

à partir de photos que j'avais faites quand Christin était

venu me voir au ranch avec sa femme et son fils. Charlier voulait même

lancer une collection de petits livres du même genre. Je crois

qu'il y a eu un autre titre imprimé. Mais aucun des deux n'a

jamais été distribué. C'était un genre hors

des compétences de la maison Dargaud... Pour en revenir à

Goscinny, je ne crois pas que la SF était son domaine favori,

mais il avait un désir d'innover, de proposer dans son journal

des travaux originaux (avec des limites, bien sûr). Il a vu, peut-être

avant nous, ce que Valérian pourrait apporter. Travailler pour

Pilote en 1967 était une chance immense...

des États-Unis puisqu'il avait séjourné à

New York. Charlier, lui, était allé quelques années

auparavant en Arizona et c'est sans doute pour cela qu'il m'a proposé

de publier Olivier chez les cow-boys, un petit album réalisé

à partir de photos que j'avais faites quand Christin était

venu me voir au ranch avec sa femme et son fils. Charlier voulait même

lancer une collection de petits livres du même genre. Je crois

qu'il y a eu un autre titre imprimé. Mais aucun des deux n'a

jamais été distribué. C'était un genre hors

des compétences de la maison Dargaud... Pour en revenir à

Goscinny, je ne crois pas que la SF était son domaine favori,

mais il avait un désir d'innover, de proposer dans son journal

des travaux originaux (avec des limites, bien sûr). Il a vu, peut-être

avant nous, ce que Valérian pourrait apporter. Travailler pour

Pilote en 1967 était une chance immense...

Pilote, c'était aussi les contraintes de l'hebdomadaire...

Ah, oui ! Nous devions rendre notre travail le jeudi après-midi avant cinq heures et il m'est arrivé d'être devant mes deux planches à midi avec encore trois cases à faire. C'était un travail de feuilletoniste. Il fallait avancer, avancer, avancer, sans état d'âme. C'est sûr que les rois de l'aérographe ou, aujourd'hui, de la palette graphique, auraient eu du mal à tenir les délais ! En plus, à l'époque, les dessinateurs étaient submergés de travail. En 69 — 70, moi qui ne produis pas beaucoup, je faisais un Valérian, des pages d'actualité pour Pilote, et des histoires pour les superpocket qui étaient, heureusement, des mini-pages... D'ailleurs, j'aimais beaucoup ce format. En trois ou quatre images, la planche était calée. On pouvait se dire qu'on allait faire une page dans l'après-midi, tout en lui donnant une vraie force. Aujourd'hui, une planche de Valérian me prend une semaine...

Vous

avez rapidement été amené à donner des cours

de bande dessinée à l'université de Vincennes.

Comment cela s'est-il fait ?

C'est

Moliterni qui avait eu un contact là-bas et il avait demandé

à Giraud, Druillet et Gotlib (et peut-être quelques autres)

de faire des interventions pour des étudiants d'une section d'arts

graphiques. Moi, j'ai dû venir aussi une fois comme ça.

Puis, l'année suivante, Moliterni a voulu continuer les interventions

de manière plus régulière et m'a demandé

si je voulais participer. Il avait sans doute jugé que je parlais

bien des problèmes de la bande dessinée. Et pour cause,

puisque je les ai pas mal essuyés moi-même ! D'autant que

je n'avais effectivement que quelques années d'expérience,

contrairement à Giraud.

Concrètement,

comment ces interventions se déroulaient-elles ?

Il

n'était pas question de faire un cours théorique. Ce qui

m'intéressait, c'était de rencontrer des gens, de voir

leur travail et peut-être de trouver où (et, si possible,

pourquoi) cela n'allait pas. Je ne suis pas compétent pour dire

comment faire un 'beau' dessin, mais bien gérer une 'narration

graphique', je connais... J'allais à Vincennes tous les quinze

jours pendant trois ou quatre heures, qui se continuaient, généralement

tard, au bistrot devant le Fort.

Certains

de vos élèves de l'époque ont fait un peu de chemin

depuis...

Oui.

Je ne me souviens pas de tous, mais je sais qu'il y a eu Juillard, Loisel,

Le Tendre... entre autres !

Aujourd'hui

encore, vous arrive-t-il de répondre aux questions de jeunes

dessinateurs ?

Oui,

j'ai toujours quelques 'clients' qui viennent de temps en temps.

Et qui reviennent, bien qu'ils en prennent plein la tête (rires)...

Sérieusement, c'est difficile. Je n'ai ni le talent ni la patience

pour en faire une carrière, mais quand le travail de quelqu'un

ne fonctionne pas, j'aime bien comprendre pourquoi. Et, effectivement,

j'y arrive assez bien. J'aimerais être aussi lucide devant mes

propres dessins (rires) !

Un

peu dans le même ordre d'idées, vous avez créé,

quelques années plus tard, l'atelier pour Canal Choc...

Oui.

Les petits camarades Aymond et Labiano ne s'en sont pas mal sortis et

ils continuent allègrement. Chapelle, lui, s'est plutôt

dirigé vers la communication... L'idée était de

proposer à un éditeur un travail fait par des débutants

(aucun n'avait vraiment publié à l'époque), sous

les garanties de deux professionnels (Christin au scénario et

moi à la supervision graphique) pour les faire progresser rapidement.

Moi, je ne m'intéresse pas au dessin seul (je rencontre d'ailleurs

des tas de gens qui dessinent beaucoup mieux que moi), mais je sais

exactement si un dessin raconte ce qu'il doit raconter. Je trouve d'ailleurs

que beaucoup de grands professionnels ne sont pas assez lucides sur

ce problème. Il faut montrer ce qui est nécessaire au

récit et pas seulement se faire plaisir graphiquement. Il n'y

a pas de règles. On ne peut pas définir ce qui fait une

bonne mise en scène ou ce qui permet de bien mener un récit.

Il faut voir au cas par cas. A petites doses, c'est passionnant.

Comment

réagissent les jeunes auteurs ?

Cela

dépend. Mais quand le gars commence à froncer les sourcils

à mes remarques, je lui demande pourquoi il est venu me demander

mon opinion. S'il veut juste entendre quelqu'un lui dire que ce qu'il

fait est excellent, je lui conseille d'aller voir sa grand-mère

: elle fera cela mieux que moi !