|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

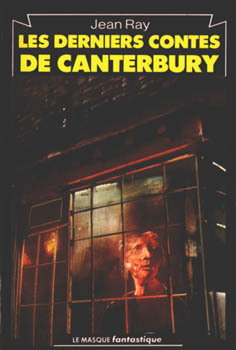

Les Derniers contes de Canterbury

Jean RAY Illustration de Tibor CSERNUS LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIONS DU MASQUE (Paris, France), coll. Le Masque Fantastique - 2ème série  n° 23 n° 23  Dépôt légal : 4ème trimestre 1979 Réédition Recueil de nouvelles, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-7024-0951-2 ✅ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

En reprenant certains thèmes, des idées, le climat inimitable du premier des écrivains anglais Geoffroy Chaucer, Jean Ray n'a voulu, selon son propre aveu, que faire « un pli dans le temps et dans l'espace ». Du même coup, tout le Moyen — Age traverse les siècles et ressurgit de nos jours, en plein XXe siècle. Et le monde, le monde sensible, le monde des évidences rationnelles, n'est plus dès lors qu'un extraordinaire sortilège.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Le Prologue fantastique, nouvelle 2 - M. Kupfergrun prend la parole, nouvelle 3 - Irish stew (Berliner Luft), nouvelle 4 - Le Docteur Canivet raconte, nouvelle 5 - Les Noces de Mlle Bonvoisin, nouvelle 6 - La Clergesse parle, nouvelle 7 - Tyburn, nouvelle 8 - L'Odyssée de M. Gallagher, nouvelle 9 - M. Gallagher went home, nouvelle 10 - Une étrange femme s'écrie, nouvelle 11 - Je cherche Herr Hasenfraz !, nouvelle 12 - M. Tipps raconte sa vie, nouvelle 13 - Suite à Tyburn, nouvelle 14 - Histoire d'un fantoche, nouvelle 15 - Le Bonhomme Mayeux, nouvelle 16 - Un marin raconte, nouvelle 17 - La Terreur rose, nouvelle 18 - L'Histoire d'un fou, nouvelle 19 - Le Uhu, nouvelle 20 - L'Homme de la "Rum-Row" lit trois histoires, nouvelle 21 - La Plus belle petite fille du monde, nouvelle 22 - La Danse de Salomé, nouvelle 23 - L'Assomption de Septimus Kamin, nouvelle 24 - M. Kupfergrun reprend la parole, nouvelle 25 - Le Fleuve Flinders, nouvelle 26 - Le Gros homme raconte, nouvelle 27 - Falstaff se souvient, nouvelle 28 - Au tour du chat Murr, nouvelle 29 - Le Chat assassiné, nouvelle 30 - La Fin de la nuit, nouvelle 31 - Reid Unthank, nouvelle 32 - Au profit des conjectures, nouvelle Critiques des autres éditions ou de la série

Un à un, reparaissent les ouvrages introuvables de Jean Ray. Après « Vingt-cinq histoires noires » et sa moisson d'inédits, puis « Malpertuis », voici que les Éditions Gérard ressortent les « Derniers Contes », parus en 1943. Livre important dans l'œuvre de Jean Ray, le plus complet sans doute, car toutes les facettes de son talent et de ses multiples personnalités s'y trouvent rassemblées. L'auteur anonyme de Harry Dickson, le John Flanders aux récits historiques, l'ancien flibustier de la Rum Row, l'humoriste (car Jean Ray est souvent un humoriste, et de grande classe) contant avec le plus féroce et flegmatique sérieux d'improbables histoires, et le Jean Ray des mondes intercalaires et du fantastique cosmique, tous prirent tour à tour la plume pour narrer cette nuit vécue par Tobias Weep. Ne manquent que l'auteur policier, et celui de SF, et encore… Tobias Weep n'est qu'un obscur plagiaire, vivotant au sein d'une académie littéraire d'Upper Thames, qui, en compagnie de son camarade Reid Unthank, commence par déchirer à belles dents ses confrères. Après un savoureux échange de rosseries littéraires (on se croirait dans une vraie académie), Weep se retrouve dans la grande salle de La Cotte d'Armes, vieille taverne de Southward où se tient une étrange assemblée, présidée par Chaucer et le Chat Murr. Et la veillée fantastique commence. En hommage à Chaucer, le récit se calque sur « Les contes de Canterbury ». De l'assemblée où se coudoient vivants et ombres, hommes et phantasmes, sorcière, bourreau, clochard de Limerick, marin des borduriers, transporteurs de China Clay et contrebandiers de la Rum Row, rassemblés au mépris du temps et de l'espace, des conteurs se détachent, narrant des histoires de toutes couleurs : fantastiques, réalistes, terrifiantes, et même ironiques et cocasses. Car il y a des contes cocasses. Et on ne sait lequel est le plus savoureux. « Le gros homme se souvient » où Falstaff monologue, énumérant en trois pages un fort invraisemblable menu (saluons en passant une révélation supplémentaire : la gourmandise de Jean Ray, qui n'a pas encore d'émule pour nettoyer un plateau de pâtisserie). « Tyburn » et sa sorcière se plaisant à mystifier le bourreau, rajoutant des têtes aux décapités, transformant les bûchers en fontaines, les pendus en sonneurs de cor. « La danse de Salomé » ou les mésaventures d'un millionnaire à bord d'un tripot flottant de la Rum Row. « Suite à Tyburn » et son délicieux bourreau, idyllique, fleuri de vers de mirliton, le brave Benjamen Tipps, époux de Mrs. Squeak, alias Silver Cat, qu'il lui faudra pendre. Mais cet humour flegmatique est singulièrement noir ; il rappelle celui dont Swift parsème ses récits : « Au matin, j'avais traité à l'huile bouillante un célèbre faux-monnayeur, à qui je fis part de mon bonheur avant de le précipiter dans la cuve ardente. Il tint, au moment de faire le plongeon, à saluer ma fiancée qui se tenait à la fenêtre du bel étage et elle lui répondit le plus gracieusement du monde. » Cela nous portera bonheur, me disais-je. » …La fête fut charmante. Le restant d'huile ayant servi à l'exécution du très civil faux-monnayeur suffit à remplir cent quatre-vingts lampions, qui illuminèrent magnifiquement la grand'place, une fois la nuit venue. » (114-115). Aussi la couleur de ces contes s'harmonise-t-elle parfaitement avec l'ensemble fuligineux et bitumeux des récits consacrés à la peur, à la terreur, à l'horreur. Mais pas à l'horreur brutale du Grand Guignol ou de tant d'auteurs qui croient nécessaire d'en « remettre ». Jean Ray ne cultive pas l'horreur pour l'horreur. Au fond ce dernier pirate est un tendre, mais gardez-vous de le lui dire. Cette tendresse, cette pitié vigoureuse éclatent dans « Irish stew ». Le sujet vient droit du réel. Le restaurateur de Limerick exista : il se nommait Hartmann et fut boucher à Hanovre. Tueur de jeunes gens qu'il mordait à la gorge pour en sucer le sang, il vendait à ses clients leur chair dépecée. La censure des années de guerre fit que l'auteur transposa en Irlande ce qui était allemand. Mais on chercherait en vain dans le conte l'insoutenable horreur qui monte des comptes rendus judiciaires. L'éclairage est modifié, le projecteur braqué sur la victime, la petite marchande de fleurs, et le dégoût fait place à la pitié. « Irish stew », comme bien d'autres pages éparses, font regretter l'étouffement de l'auteur réaliste en Jean Ray. Le familier des bouges portuaires, des bas-fonds de tous les ports, qui a prodigué, et non gaspillé son talent, au hasard de contes anonymes, parus dans les plus improbables revues, et que nul bénédictin ne rassemblera jamais. Car Jean Ray lui-même a oublié quand, pourquoi et pour qui il les écrivit. Le hasard seul fait retrouver telle brochure de 15 pages, qui n'est autre que « La puissance et la gloire », écrite quinze ans avant Graham Greene. Et combien d'autres où se découvrent le Berlin fou de 1930, les bas-fonds de San Francisco et de New York, sujets qui seraient sordides sans ce vocabulaire d'une richesse et d'une précision étonnantes, jailli du fond même de l'auteur et non de la pratique des dictionnaires, comme ce style, souvent corrigé, mais coulant de source. Il y avait là un romancier qui aurait Cendrars dans sa poche, et quelques autres avec. Mais ne regrettons pas trop sa disparition, car il apparaît bien souvent au travers de ces « Contes ». De plus en plus Jean Ray resserre, conte bref et serré, bouclant en quelques pages la matière d'une longue nouvelle ou d'un roman. Ainsi dans « Je cherche Herr Hazenfraz ! », il brosse une terrifiante et captivante figure de femme, éprise de Baal-Moloch, et qui lui sacrifie dans son château des Midlands : « Et je vis par sept fois, au milieu d'une tempête déchirante de cris et de sanglots, le formidable rire sardonien ou sardonique. » (p. 94). « L'atroce convulsion dernière des visages était le rire de la plus grande joie, éclatant au moment de l'épouvantable communion des sacrifiés avec la déité flamboyante. » (p. 89). On aimerait découvrir tout à loisir au long d'un roman cette nouvelle Erzébeth Bathory, ou plutôt ce Gilles de Rais féminin, pénétrer les démarches de son esprit. Mais s'imposerait-elle alors avec autant de force que dans les quinze pages que lui consacre l'auteur ? Avec « Herr Hazenfraz » nous touchons au domaine fantastique, dont font également partie « Les noces de Mlle Bonvoisin », « Mr. Gallagher went home », « Le bonhomme Moyeux », « Le fleuve Flinders », « La terreur rose » et « Le Uhu ». Deux se détachent : « La terreur rose », « Le Uhu », qui sont dignes de « La ruelle ténébreuse » et du « Psautier de Mayence ». Fort brefs tous deux, 18 et 11 pages, mais peu importe. Et la comparaison s'impose avec Lovecraft, dont celui-ci ne sort pas vainqueur. Non que son talent soit en question, il reste et est immense, mais Jean Ray l'emporte par l'économie des moyens, le sens du mystère et l'ampleur cosmique de ses contes, commençant souvent alors que ceux de Lovecraft se terminent. Ces deux maîtres du fantastique traquent sur les mêmes terres, mais lorsqu'il s'agit d'en narrer les découvertes, Jean Ray l'emporte en raison d'un plus grand métier littéraire et de son vocabulaire. Là où Lovecraft étouffe l'effet poétique par la sécheresse et la minutieuse précision des faits, alors que devant le portrait de ses monstres, des horreurs émergeant du Nécronomicon, nous disons : « Mais ce n'était que cela », car la netteté même de leurs lignes en réduit la menace, à cet instant même Jean Ray débouche dans la démesure et le cosmique. Son pouvoir de suggestion, le style, le métier, les réticences de l'auteur, permettent au rêve de s'épanouir en frémissant, alors que très souvent chez Lovecraft il demeure prisonnier du cadre étroit où l'enferme l'écrivain. « Le Uhu » est conté par un fou, fou d'avoir vu le Uhu, d'avoir prononcé son nom dans une maison perdue sur la lande, et aussitôt assaillie par les oiseaux. Les oiseaux, ces reptiles mal déguisés, dont les sournoises écailles sont toujours visibles sur les pattes. Après, un pas ébranle le monde : « C'était le rythme d'un pas, mais d'un pas d'une monstruosité sans pareille, la marche d'un être inouï, dont le front devait frôler les étoiles. » (p. 173). « Là-bas s'enfonçait dans l'horizon, qu'il occupait tout entier, un masque formidable… Deux yeux fixes regardaient au ras de la lande, comme un rôdeur de cauchemar guette sur la ligne de faîte d'un mur. » (p. 176). On songe à « L'appel de Cthubhu », la similitude des noms s'impose. Et pourtant Jean Ray ne connaissait pas à l'époque Lovecraft, dont l'œuvre se trouvait encore éparse dans les revues. De plus sa connaissance du fantastique est spécialement anglaise et allemande, non américaine. Uhu vient de la transposition d'un cri d'oiseau nocturne, le Uhu lui-même étant, au départ, conçu comme un dieu à tête de hibou. Il n'empêche que la simple rencontre est intéressante. À comparer les deux contes, nous touchons du doigt la différence de démarche chez les deux conteurs. Lovecraft narre par le menu la longue tension des ressorts tragiques, Jean Ray en préfère la brusque détente ; l'un s'attarde à la lente éclosion des faits, l'autre à la crise finale. Les monstres de Lovecraft se révèlent parfois décevants, pas ceux de Jean Ray. Pourquoi ? Parce que rien du Uhu n'est précisé, ni le pourquoi de ses manifestations, ni son origine, ses apparences ou ses desseins. On le sait seulement d'une démesure terrifiante, et que certaines nuits son regard barre l'horizon. Nous sommes loin des lignes nettes de Cthulhu, qui peut être combattu, dont les buts et même les moyens d'action restent définis. Même chose dans « La terreur rose ». Nous ignorerons toujours quelle est la mystérieuse entité tapie au fond de l'eau emplissant les puits de kaolin abandonnés. Nous assistons seulement à sa manifestation : le cône de lumière rose, et le châtiment de celui qui osa le troubler : « Tartlet s'était mis à grandir également. Il devenait gigantesque ; sa tête heurta un nuage et s'y enfouit, mais au fur et à mesure de cette infernale croissance, son corps devenait brumeux, vaporeux, pour n'être bientôt plus qu'une ombre démesurée. » (p. 159). Mais le conte ne s'arrête pas là. Deux ans plus tard, un gigantesque nuage cosmique à forme vaguement humaine est décelé dans la constellation du Scorpion. Mais l'âme de Tartlet a sans doute survécu à la transformation. « (il) est peut-être posé à la naissance d'un univers. Dans un ou dix milliards d'années, (…) Tartlet aura formé une galaxie avec des globes habités, un ou plusieurs soleils, des satellites, des systèmes planétaires, et son esprit sera sur elle, lui assignant ses lois, bonnes ou mauvaises selon son intelligence ». (p. 163). Et enfin il y a « Reid Unthank », c'est-à-dire le démon qui court en filigrane à travers tous les récits, pour éclater au grand jour dans les dernières pages. Le diable, quand on ne se borne, pas à lui donner un rôle comique, est un personnage périlleux. Qu'on se souvienne du diable de Prévert ; pour un mot heureux : « Personne ne m'aime…», que de bavardages boulevardiers ! Car comment faire parler le formidable esprit du gouffre, ce Lucifer dont Hugo entassa les râles et les cris dans « La fin de Satan », que Jean Ray (dans « Histoire sans fin ») se borne à décrire comme « deux yeux immenses, d'une beauté terrible, abîmes d'une désespérance infinie » ? Pourtant il parvient à lui faire pousser sa plainte : « Vous me retrouvez en une journée assez exceptionnelle en ce qui me concerne ; je me sens un peu triste, c'est-à-dire qu'un reflet de bonheur est en moi (…) Le mot est terrible, Weep, et il s'écoule parfois des millénaires avant qu'il me soit permis de le concevoir et de le prononcer… parce que ces choses sont… divines… (…) En de pareils moments je pense que l'Autre a oublié. Des amoureux qui laissent couler des larmes parce qu'un temps et un espace infimes vont les séparer quelque peu ; une maman qui vit dans l'orgueil de son fils ; un papa qui fait d'une joie de sa fillette un bonheur sans bornes. Eh bien, Weep, j'ai senti l'immense valeur de ces larmes, de cet orgueil, de ce bonheur, et j'ai ressenti une des plus profondes félicités humaines : la tristesse. » (p. 301 à 303). Jacques VAN HERP |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |