|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

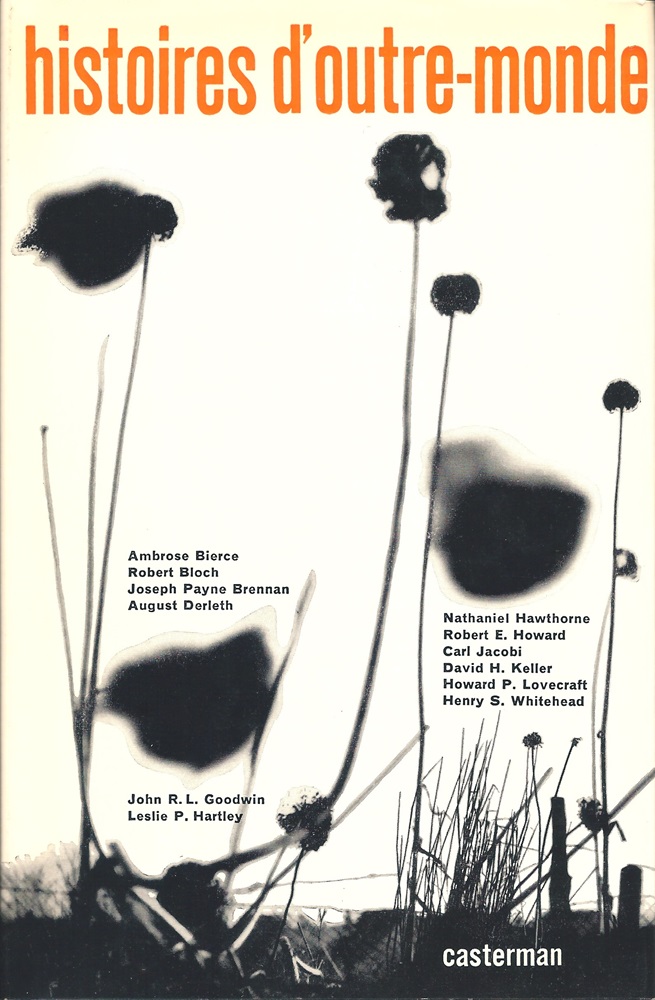

Histoires d'outre-monde

ANTHOLOGIE Textes réunis par Jacques PAPY Illustration de (non mentionné) CASTERMAN (Paris, France), coll. Autres temps, autres mondes - Anthologies   Dépôt légal : 1966 Première édition Anthologie, 342 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,5 x 20,5 cm✅ Genre : Fantastique Couverture cartonnée et jaquette à rabats. Jaquette Strijckman - photo Coulommier. DL belge : D. 1966/0053/27. Les textes signés Derleth et Lovecraft sont l'œuvre du seul August Derleth.

Quatrième de couverture

Jacques Papy, qui a choisi et présenté ces « Histoires d'outre-monde », est né le 28 mars 1908. Études à la Faculté des Lettres de Toulouse et en Sorbonne. Professeur agrégé d'anglais au Lycée Buffon (Paris)

Spécialisé dans la littérature fantastique depuis plusieurs années, a révélé notamment au public français les œuvres de H. P. Lovecraft et d'Ambrose Bierce.

[texte du premier rabat de jaquette]

Cette nouvelle anthologie de récits fantastiques, la cinquième de la série qui fut inaugurée par Histoires Etranges, diffère des précédentes sur deux points.

En premier lieu, elle est entièrement composée de textes anglo-saxons, presques tous américains (à deux exceptions près) et presque tous modernes — sauf un dû à la plume de Nathaniel Hawthorne et deux autres signés Ambrose Bierce. Par ailleurs, bien qu'ils aient en commun un caractère insolite, « hors le monde », ces textes sont présentés en cinq parties distinctes qui pourraient porter les étiquettes suivantes : Horrible, Etrange, Magie, Exotisme, Humour. Chacune de ces parties est annoncée par une citation tirée de Macbeth.

Ainsi, les lecteurs ont sous les yeux un éventail des divers aspects de la littérature fantastique anglo-saxonne, ce qui leur permet d'échapper à la monotonie d'un seul et même genre. Au lieu de plonger uniquement dans les abominations lovecraftiennes, ou les horreurs vampiriques, ils trouveront par endroits des thèmes poétiques, des éléments de fantaisie distrayante, et même « un certain sourire ».

En cela, les Histoires d'outre-monde, tout en s'inscrivant dans la tradition d'une série déjà bien établie, apportent une note nouvelle. Au frisson d'épouvante elles ajoutent le rêve ; les fantômes battent parfois en retraite devant le touchant amour d'un homme et d'une femme ; et, si les quenottes d'une charmante fillette de huit ans perpètrent un acte d'atroce cannibalisme, en revanche, l'étrange métamorphose d'un épouvantail ouvre la voie à une méditation doucement mélancolique sur le contenu véritable de l'être humain...

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Jacques PAPY, Préface, pages 9 à 12, préface 2 - Joseph Payne BRENNAN, Le Coffre des Indes (The Calamander chest), pages 15 à 23, nouvelle, trad. Jacques PAPY 3 - Joseph Payne BRENNAN, L'Herbe du diable (Canavan's back yard, 1958), pages 25 à 37, nouvelle, trad. Jacques PAPY 4 - David H. KELLER, La Morte (The Dead Woman, 1934), pages 39 à 47, nouvelle, trad. Jacques PAPY 5 - August DERLETH, L'Échéance (Wentworth's Day, 1957), pages 49 à 60, nouvelle, trad. Jacques PAPY 6 - August DERLETH, La Chambre secrète (The Peabody Heritage, 1957), pages 61 à 83, nouvelle, trad. Jacques PAPY 7 - August DERLETH, Vignes sauvages (Wild Grapes, 1934), pages 85 à 90, nouvelle, trad. Jacques PAPY 8 - Carl JACOBI, Le Camée (The Coach on the Ring, 1932), pages 93 à 104, nouvelle, trad. Jacques PAPY 9 - August DERLETH, Le Tertre du Gibet (The Shadow on the Sky, 1932), pages 105 à 112, nouvelle, trad. Jacques PAPY 10 - John B. L. GOODWIN, Comme une froide pierre… (Stone still, stone cold), pages 113 à 123, nouvelle, trad. Jacques PAPY 11 - Leslie Poles HARTLEY, Les Pieds devant (Feet Foremost, 1932), pages 125 à 164, nouvelle, trad. Jacques PAPY 12 - Leslie Poles HARTLEY, Le Cotillon (The Cotillon, 1931), pages 165 à 187, nouvelle, trad. Jacques PAPY 13 - Robert E. HOWARD, Coup double (The Man on the Ground, 1933), pages 189 à 195, nouvelle, trad. Jacques PAPY 14 - David H. KELLER, La Bride magique (The Bridle, 1942), pages 199 à 221, nouvelle, trad. Jacques PAPY 15 - Henry S. WHITEHEAD, Ni homme ni bête (The Chadbourne Episode, 1933), pages 223 à 237, nouvelle, trad. Jacques PAPY 16 - Carl JACOBI, Celaeno (The Face in the Wind, 1936), pages 239 à 262, nouvelle, trad. Jacques PAPY 17 - Robert BLOCH, "Irma la douce" (Sweets to the Sweet, 1947), pages 263 à 273, nouvelle, trad. Jacques PAPY 18 - August DERLETH, Dîner de têtes (Logoda's Head, 1939), pages 277 à 284, nouvelle, trad. Jacques PAPY 19 - Robert BLOCH, Scarabées (Beetles, 1938), pages 285 à 298, nouvelle, trad. Jacques PAPY 20 - Nathaniel HAWTHORNE, Plumet (Feathertop, 1852), pages 301 à 322, nouvelle, trad. Jacques PAPY 21 - Ambrose BIERCE, Le Fantôme d'Elizabeth Mary (The Widower Turmore, 1891), pages 323 à 329, nouvelle, trad. Jacques PAPY 22 - Ambrose BIERCE, La Cité des disparus (The City of the Gone Away / The Gone Away: A Tale of Medical Science and Commercial Thrift, 1888), pages 331 à 337, nouvelle, trad. Jacques PAPY

Critiques

Si Jacques Papy n'existait pas, il faudrait l'inventer. Le milieu des amateurs d'insolite, riche en illuminés, a besoin d'hommes de sa trempe. Les dits illuminés protesteront que l'esprit de sérieux n'est pas sans danger : parmi ceux qui se laissent attirer par ses austères séductions, combien finissent par entreprendre une thèse sur la tartine de beurre au temps des croisades (ou sur le point de suspension chez Marie-Joseph Chénier) et meurent au garde-à-vous, l'œil fixé sur la ligne bleue des funérailles nationales ! Mais d'autres, moins simplets, contournent le piège, font choix d'une raison sociale qui laisse place au dilettantisme et s'en donnent à cœur joie pour le restant de leurs jours ; moins riches peut-être, moins honorés à coup sûr, mais plus heureux et en tout cas plus proches d'eux-mêmes, sinon illuminés à proprement parler. Jacques Papy, qui s'achemine vers la soixantaine, est professeur dans un grand lycée parisien. L'alibi est commode, et nous a valu, entre autres, l'œuvre de Julien Gracq ; Jacques Papy, pour sa part, y a puisé le temps de traduire en français plusieurs recueils de H.P. Lovecraft et d'Ambrose Bierce, et même de les préfacer à l'occasion. Si j'ajoute que ses traductions sont généralement au-dessus de tout éloge (ce qui n'est pas fréquent) et que lui-même, par son action personnelle auprès d'éditeurs quelquefois perplexes, est à l'origine de beaucoup de ces volumes, il ne reste plus qu'à lui imputer sans réserves la révélation de ces deux maîtres au public français. Combien en ont fait plus depuis quinze ans, à part peut-être Roger Callois ? Cette fois Jacques Papy nous revient chez Casterman, avec un recueil d'Histoires d'outre-monde emprunté à divers auteurs. La collection où paraît cette anthologie est bien connue des lecteurs de Fiction ; elle avait plus ou moins bien commencé, et les échos qu'elle a recueillis au début dans ces pages n'ont pas tous été favorables, mais Histoires insolites était un bien joli volume. L'anthologie de Jacques Papy se situe quant à elle à un haut niveau, bien au-dessus du reste de la collection (autant le dire tout de suite : s'il m'arrive de faire des réserves, ce sera à un degré d'exigence très élevé), et d'abord par sa cohérence : la plupart des nouvelles qui en font partie sont dues à des écrivains révélés par la célèbre revue Weird Tales, aujourd'hui défunte, et dont l'équipe représente peut-être, dans l'histoire littéraire, la dernière grande école vouée au fantastique orthodoxe. Weird Tales publia entre les deux guerres presque toute l'œuvre de Lovecraft, accueillit Robert Bloch et Henry Kuttner à leurs débuts. Ces noms bien connus apparaissent (hormis celui de Kuttner) dans le recueil de Papy, avec beaucoup d'autres à peu près ignorés en France et révélés Ici pour la première fois. L'anthologiste a complété son sommaire par des écrivains plus classiques : Hawthorne et Bierce. Nettement étrangers à l'inspiration de Weird Tales, ils ont été groupés dans une section particulière vouée à l'humour, et on ne s'explique pas bien ce qu'ils viennent faire dans le recueil, sauf peut-être par le plaisir que Papy a dû éprouver à traduire quelques textes excellents, et l'envie qu'il en a conçue de les faire connaître. L'anthologie retrouve ici sa vocation naturelle pour le dilettantisme ; pourquoi s'en plaindre, si les plaisirs qu'on nous offre sont rares ? Jacques Papy consacre une préface bien enlevée à justifier son sujet auprès du public français, considéré par lui (et ce n'est pas nous qui dirons le contraire) comme trop cartésien. Mais la raison un instant déjouée retrouve bientôt sa place, comme il est naturel chez un universitaire ; elle Inspire à Papy une division de son recueil en cinq catégories (horreur, insolite, magie, exotisme, humour). En dehors de la cinquième rubrique, indiscutable puisqu'elle réunit des auteurs fort éloignés du reste de l'ouvrage (Hawthorne et Bierce), ces classifications nous paraissent un peu hasardeuses, et surtout propres à développer la perplexité chez ceux qui s'y arrêteront. Dans le cycle magique figurent une histoire de goules (Ni homme ni bête), et une histoire de harpies (Celaeno) ; tout cela n'a rien à voir avec les sorciers et les sorcières. Quant aux histoires Insolites, elles sont difficiles à distinguer des histoires d'horreur. Jacques Papy s'efforce bien de les différencier clairement : « Elles sont plus étranges qu'horribles ; elles nous confondent plutôt qu'elles ne nous glacent le sang. » Mais tous ces contrastes existent surtout dans la cervelle bien compartimentée du critique ; les nouvelles classées comme insolites sont pratiquement des histoires d'épouvante, à l'exception de Coup double, qui doit son ambiance particulière à un scénario à la fois précis et complexe, et de Comme une froide pierre… la seule nouvelle dans tout le recueil avec Irma la douce qui rende le vrai son du fantastique moderne, à mi-chemin de Fiction et du regretté Suspense. Ces classifications imparfaites ne doivent pas masquer la qualité majeure du recueil : son admirable unité de ton. Si jamais l'appartenance de divers auteurs à une même école littéraire fut sensible à chaque page, presque à chaque ligne, c'est bien le cas ici. La plupart des nouvelles sont fondées sur un scénario unique, exploité avec une telle Ingéniosité qu'Histoires d'outre-monde apparaît à bien des égards comme un manuel de littérature fantastique : on raconte au héros le principe d'une malédiction ancienne ; il n'y croit pas et se moque ; le processus recommence alors devant lui ; et il commence à y croire au moment où il est trop tard. Toute nouvelle fantastique digne de ce nom consiste au fond à raconter deux fois la même histoire : une première fois, à titre de coup de semonce ; une deuxième fois, pour le tir au but. La difficulté est donc, théoriquement, de ne pas ennuyer le lecteur avec une histoire dont le secret a été désamorcé au préalable. Mais il s'agit bien d'ennui ! La vraie difficulté, c'est de faire peur au lecteur ; le scepticisme du héros de l'histoire, il est le premier à l'éprouver. La seule solution réelle, pour l'écrivain, c'est d'engager la discussion. Le lecteur est convié à entrer dans la nouvelle, il en devient le héros ; l'auteur, dès le début, lui livre la clé de ses effets ; puis il lui donne la parole et se laisse réfuter bien tranquillement ; après quoi il ne lui reste plus qu'à s'engager tout entier dans la bataille avec des arguments proprement littéraires – et à jouir du lent effondrement de l'ennemi devant une Invasion qui le mine par l'intérieur. Mais des arguments littéraires ne peuvent être aussi décisifs que si l'histoire n'est rien et que l'imagination est tout. Le fantastique est une littérature visionnaire, voire mythique, et l'on en trouve dans Histoires d'outre-monde des exemples qui comptent parmi les plus beaux. Quel est, dans L'herbe du diable, ce minuscule jardinet inculte situé derrière la demeure, et qui paraît Infiniment grand dès l'instant qu'on s'y engage ? C'est évidemment le subconscient. Mais le fantastique n'a pas besoin d'un symbolisme aussi moderne ; il doit son efficacité, la plupart du temps, à des Idées très simples, voire très banales. L'homme qui mange, dans son activité de prédateur, fait parfois penser à un cochon (l'Image est passée dans la langue) : imaginons donc un homme-cochon qui soit en même temps un homme-vampire, et nous avons Ni homme ni bête, nouvelle qui tire une bonne part de son efficacité de ce thème Incongru. Tel homme moderne, insensible et froid, est un vrai « cœur de pierre » : de là à représenter un homme qui, après avoir brisé successivement trois épouses, finit par devenir une pierre du chemin. Il n'y a qu'un pas. Idée simpliste ? Elle est pourtant à la base d'une des plus belles nouvelles du livre : Comme une froide pierre… ; tout est dans l'art du récit. Des hommes parlent sans avoir rien à dire, comme s'ils étaient vides à l'intérieur : Hawthorne en tire l'histoire d'un épouvantail qui s'en va vivre chez les hommes, et y réussit fort brillamment. La peur inspirée par la femme qu'il aime et qu'il devra « dompter » est à la base de La bride magique, la peur du père pour l'enfant qui l'enterrera un jour inspire Irma la douce ; quant à la peur des morts, elle est presque partout. À lire ce recueil, on se demande pourquoi la France n'a pas aujourd'hui une école fantastique plus riche. Rien ne serait plus facile en vérité : il suffirait d'appliquer la recette ci-dessus à toutes les métaphores du dictionnaire et d'ajouter une pincée d'art d'écrire (de préférence abondante). À quand la grande nouvelle fantastique sur l'estomac dans les talons, les larmes de crocodile ou le muselage de l'opposition ? Dans cet univers si cohérent, et avec un choix de nouvelles aussi remarquablement étudié, seul le talent personnel des auteurs Introduit une hiérarchie entre tes nouvelles. Les noms les plus connus ne sont pas nécessairement les mieux représentés dans le recueil : si Robert Bloch y soutient brillamment sa réputation (Irma la douce notamment est un des sommets du livre), Lovecraft en revanche n'est représenté que par des textes assez moyens où la plume de son héritier spirituel August Derleth (qui travailla sur ses manuscrits inachevés) a sans doute fait des ravages, à en juger par la tenue encore plus quelconque des histoires dues au seul Derleth. Quant aux grands ancêtres, ils ne sont pas plus convaincants : Hawthorne est représenté par une nouvelle admirablement écrite, mais quelque peu étrangère à notre univers ; Le fantôme d'Elisabeth Mary est loin d'être un chef-d'œuvre, mais par bonheur La cité des disparus nous réconcilie avec Bierce : « En ce temps-là, la Providence me plongea dans un profond sommeil et me révéla en rêve combien il était fou de travailler. » Ce ton inimitable, unique (et divinement traduit, ce qui ne gâte rien), c'est celui du plus grand Bierce. La suite de l'histoire le montre bien. Quant aux auteurs moins connus en France, ils s'en tirent tout à leur honneur, et d'une façon globalement plus irréprochable que les auteurs illustres qui viennent d'être cités. David H. Keller, Cari Jacobi, Joseph Payne Brennan, Henry S. Whitehead sont des écrivains capables du meilleur, à en juger par les nouvelles qui défendent leurs couleurs dans le recueil (et qui rendent presque incongrues quelques histoires manquées d'August Derleth, et aussi les deux nouvelles de Leslie P. Hartley, que ni sa nationalité britannique, ni sa tendance à allonger la sauce, ni son faible talent littéraire ne désignaient pour faire partie d'une aussi bonne anthologie américaine). Mais la découverte majeure de Papy est sans conteste John B.L. Goodwin, dont la nouvelle Comme une froide pierre…, déjà mentionnée, est à tous points de vue un chef-d'œuvre : non seulement une belle histoire, admirablement construite et admirablement menée, mais encore une merveille d'écriture et un point de vue personnel sur les choses qui se fait partout sentir. Des textes de cette qualité sauveraient l'anthologie la plus nulle ; dans Histoires d'outre-monde, ils apparaissent comme un couronnement. Jacques GOIMARD Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Feathertop , 1912 (d'après le texte : Plumet), (Film Muet) Feathertop , 1916, Henry J. Vernot (d'après le texte : Plumet), (Film Muet) Puritan Passions , 1923, Frank Tuttle (d'après le texte : Plumet) Feathertop , 1961, Dean Whitmore (d'après le texte : Plumet), (Téléfilm) Mystery and Imagination (Saison 3 - Episode 06 : Feet Foremost) , 1968, Toby Robertson (d'après le texte : Les Pieds devant), (Episode Série TV) Scarecrow (The) , 1972, Boris Sagal (d'après le texte : Plumet), (Téléfilm) Shades of Darkness ( episode 3 : Feet Foremost ) , 1983, Gordon Flemyng (d'après le texte : Les Pieds devant), (Episode Série TV) Scarecrow (The) , 2000, Brian Nissen, Richard Rich (d'après le texte : Plumet), (Film d'animation) Night Gallery ( episode : Logoda's Heads ) , 1971, Jeannot Szwarc (d'après le texte : Dîner de têtes), (Episode Série TV) Histoires de l'autre monde ( Saison 4 - Episode 01 : Beetles ) , 1987, Frank DePalma (d'après le texte : Scarabées), (Episode Série TV) |

| Dans la nooSFere : 87252 livres, 112069 photos de couvertures, 83686 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |