|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

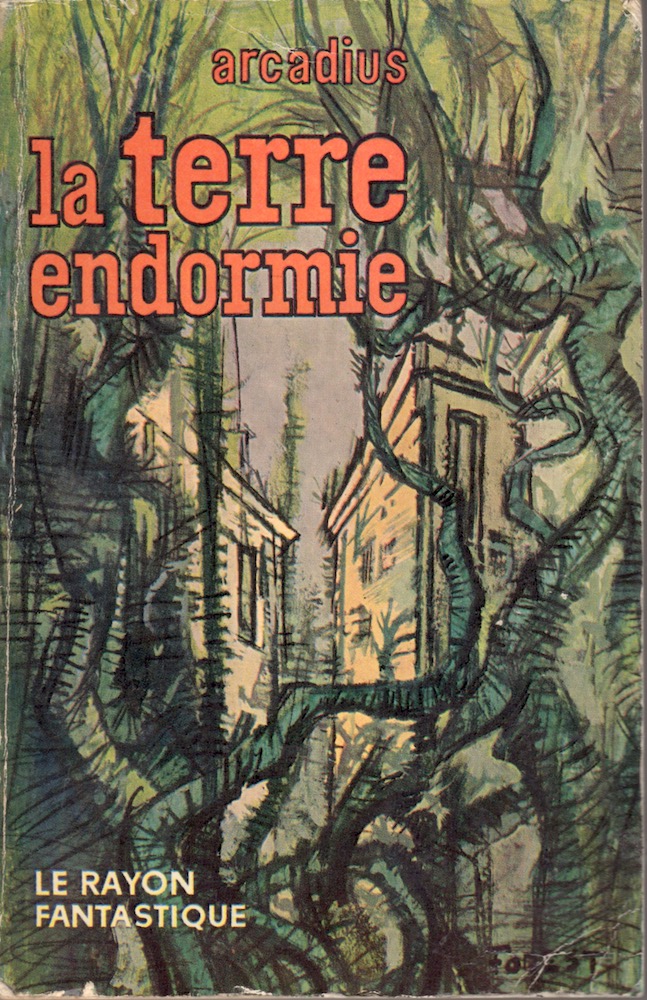

La Terre endormie

ARCADIUS Première parution : Paris, France : Hachette, Le Rayon fantastique, 1961 Illustration de Jean-Claude FOREST HACHETTE / GALLIMARD (Paris, France), coll. Le Rayon fantastique  n° 81 n° 81  Date de parution : 1961 Dépôt légal : 1961 Première édition Roman, 252 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,5 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction Éditeur : Hachette.

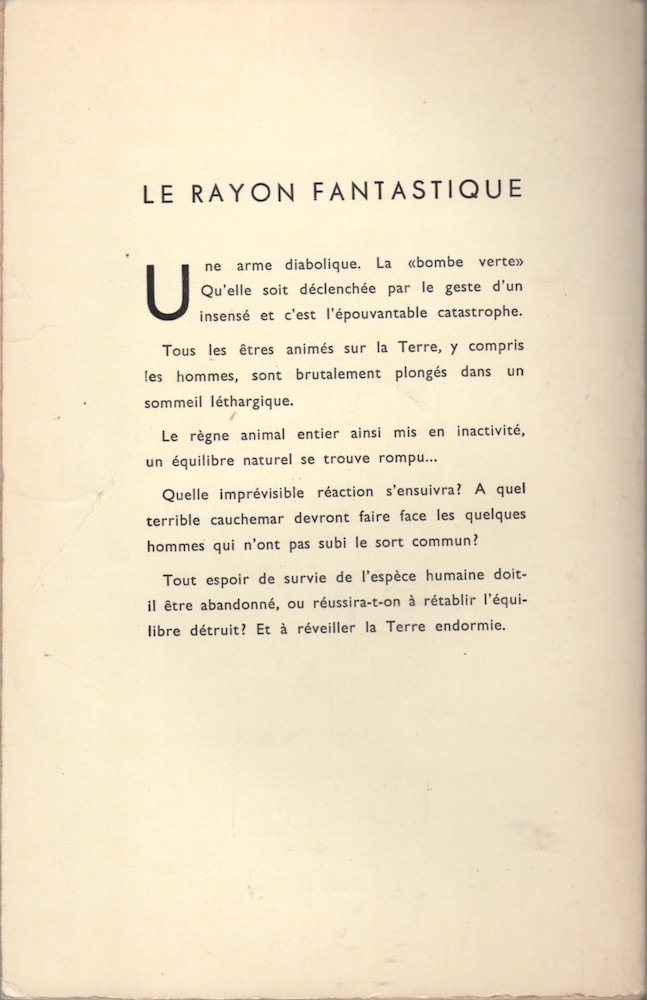

Quatrième de couverture

Une arme diabolique. La « bombe verte ». Qu'elle soit déclenchée par le geste d'un insensé et c'est l'épouvantable catastrophe.

Tous les êtres animés sur la Terre, y compris les hommes, sont brutalement plongés dans un sommeil léthargique.

Le règne animal entier ainsi mis en inactivité, un équilibre naturel se trouve rompu...

Quelle imprévisible réaction s'ensuivra ? À quel terrible cauchemar devront faire face les quelques hommes qui n'ont pas subi le sort commun ?

Tout espoir de survie de l'espèce humaine doit-il être abandonné, ou réussira-t-on à rétablir l'équilibre détruit ? Et à réveiller la Terre endormie.

Critiques

À l'heure actuelle, la SF a exploré toutes, ou à peu près toutes, les voies qui s'offraient à elle. Le temps des explorations prend fin, le moment est venu de reconsidérer les thèmes découverts. Et, à ce sujet, il serait temps sans doute de ne plus s'attacher trop exclusivement à l'originalité du fond même de l'œuvre. Un auteur peut reprendre un point de départ antérieur sans que l'on crie au plagiat ou à l'indigence d'imagination, pour autant que son œuvre, même nourrie de réminiscences, soit réussie, originale dans ses développements ou ses prolongements de l'idée première. Par exemple, Maurice Renard avec « Le Singe », William Temple avec « Le triangle à quatre côtés » et Henri Vernes avec « Le retour de l'ombre jaune », ont bâti trois romans sur la même idée : la multiplication artificielle des corps humains (thème fourni par J.H. Rosny dans « L'énigme de Givreuse ») ; les trois romans sont cependant aussi dissemblables que possible, et parfaitement réussis tous les trois. Ces considérations s'imposaient, aujourd'hui où, coup sur coup, deux jeunes auteurs français viennent de démontrer qu'il n'y a pas de sujets usés en SF mais seulement de méchants auteurs : Jérôme Sériel avec « Le Sub-espace » et Arcadius avec « La Terre endormie ». Tous deux ont rassemblé les poncifs, les situations éculées, sans aucune crainte ! Et cependant il serait difficile d'imaginer deux Œuvres plus opposées, celle de Sériel foisonnante d'idées, d'événements, d'inventions multiples, celle d'Arcadius sèche, linéaire, se bornant au développement soutenu d'une seule idée. Mais dans les deux passe, par instants, le même souffle épique. Nous ne dirons pas que « La Terre endormie » est un chef-d'œuvre : l'ouvrage est mal équilibré, comportant deux parties dont la première ne sert qu'à amener la peinture de cet univers figé dans l'immobilité. On a l'impression qu'Arcadius écrivit d'abord la fin de son roman, reprenant et amplifiant le conte qu'il fit paraître dans « Galaxie » sous la signature d'Allan George : « Et la forme se perd ». Il nous y montre les hommes épargnés par la bombe verte aux prises avec l'éveil et la révolte de la végétation, devenue animée et consciente. Comme la matière restait un peu courte, il dut ajouter ces premiers chapitres destinés à justifier les événements ultérieurs. Et il y rassembla allègrement tous les poncifs : le savant solitaire, enfermé dans son île volcanique, qui enlève les cerveaux des plus éminents et les fait travailler à des armes terrifiantes qu'il vendra au plus offrant, la caserne, la suggestion hypnotique, etc. Mais sous cette apparente banalité, les personnages énoncent souvent des propos hétérodoxes ou anarchiques, dont l'apparition suffit à modifier l'éclairage du récit. On ne dira donc pas que cette partie soit inintéressante, mais elle reste trop longue par rapport à la suite des événements : la découverte des villes endormies, les réactions bassement matérialistes des mercenaires du savant. Et dès que les plantes s'éveillent, qu'une puissante odeur végétale monte des pages, nous plongeons en plein cauchemar, dont le climax est cette traversée de Paris, de l'Opéra au Champ de Mars, par une poignée d'hommes. Ces trente pages, et en particulier le combat de La place de la Concorde, atteignent au ton épique, tant a été « vue » cette lutte des hommes formés eh triangle, chargeant à coups de sabre et de lance-flammes une végétation haineuse, rusée, répondant sans cesse par de nouvelles armes. Dès lors il n'y a plus de héros, à peine des témoins, ou plutôt s'il y a un héros, c'est l'ensemble des hommes aux prises avec le règne végétal. Il est bien remarquable également qu'au cours du récit, exception faite de l'épilogue, les hommes n'agissent pas sur les éléments, mais soient « agis » par eux, dépassés une fois pour toutes par ce qu'ils ont déchaîné. Ce qui est bien dans la ligne d'un auteur qui déclara un jour : « Je n'ai pas pitié de l'homme parce qu'il n'est pas innocent. » Jacques VAN HERP |

| Dans la nooSFere : 87271 livres, 112158 photos de couvertures, 83707 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |