|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

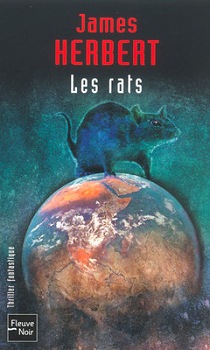

Les Rats

James HERBERT Titre original : The Rats, 1974 Première parution : NEL, 1974 ISFDB Cycle : Rats (La trilogie des)  vol. 1 vol. 1  Traduction de Jacqueline HUET Illustration de Pierre-Olivier TEMPLIER FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Thriller Fantastique  n° 9007 n° 9007  Dépôt légal : octobre 2003, Achevé d'imprimer : octobre 2003 Réédition Roman, 192 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : 2-265-07689-9 Format : 10,8 x 17,7 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

in Les Rats, l'intégrale de la trilogie, BRAGELONNE, 2008 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIO..., 1976 POCKET, 1989, 1995, 1996, 1997, 2000

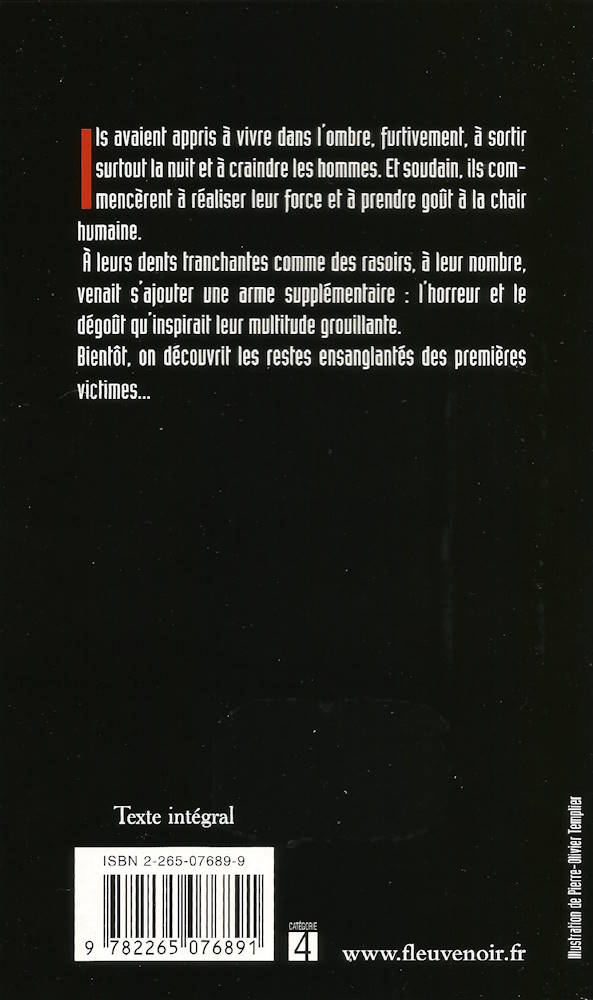

Quatrième de couverture

Ils avaient appris à vivre dans l'ombre, furtivement, à sortir surtout la nuit et à craindre les hommes. Et soudain, ils commencèrent à réaliser leur force et à prendre goût à la chair humaine.

À leurs dents tranchantes comme des rasoirs, à leur nombre, venait s'ajouter une arme supplémentaire : l'horreur et le dégoût qu'inspirait leur multitude grouillante. Bientôt, on découvrit les restes ensanglantés des premières victimes...

Critiques des autres éditions ou de la série

Il y avait déjà à distinguer l'Américain Frank Herbert et l'Allemand Herbert Franke, désormais il faudra connaître aussi l'Anglais James Herbert, dont le premier roman est remarquable. Il continue deux traditions : la première veut que l'histoire de Londres soit jalonnée de désastres — Grande Peste, Grand Incendie, Emeute de Gordon, Blitz — ; la seconde (conséquence peut-être de la première) que la SF anglaise brille surtout par les catastrophes — mort des céréales (Christopher), révolte des superplantes (Wyndham), grand vent et grande sécheresse (Ballard). Ici, ce sont les grands rats, les super-rats, porteurs d'un super-virus dont l'origine est expliquée de façon fort convaincante grâce à de bonnes connaissances en médecine, en zoologie et en matière de mutations, et les ravages racontés de façon fort effrayante grâce à l'art qu'a ce Cockney de décrire les quartiers populeux où il est né, et de camper en quelques lignes des personnages bien vivants, pathétiques dans leur médiocrité. Et puis, en quelques lignes aussi (p. 78), le livre éclaire des profondeurs (sociologiques ? écologiques ? philosophiques ?) : « Les gens lui avaient inspiré de la répulsion, non pas à titre individuel, mais en masse. Assez bizarrement, c'était le même genre de répulsion que celle que lui avaient inspirée les rats. Le sentiment d'une menace. »

George W. BARLOW Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Les Rats attaquent , 1982, Robert Clouse |

| Dans la nooSFere : 87291 livres, 112200 photos de couvertures, 83727 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |