|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

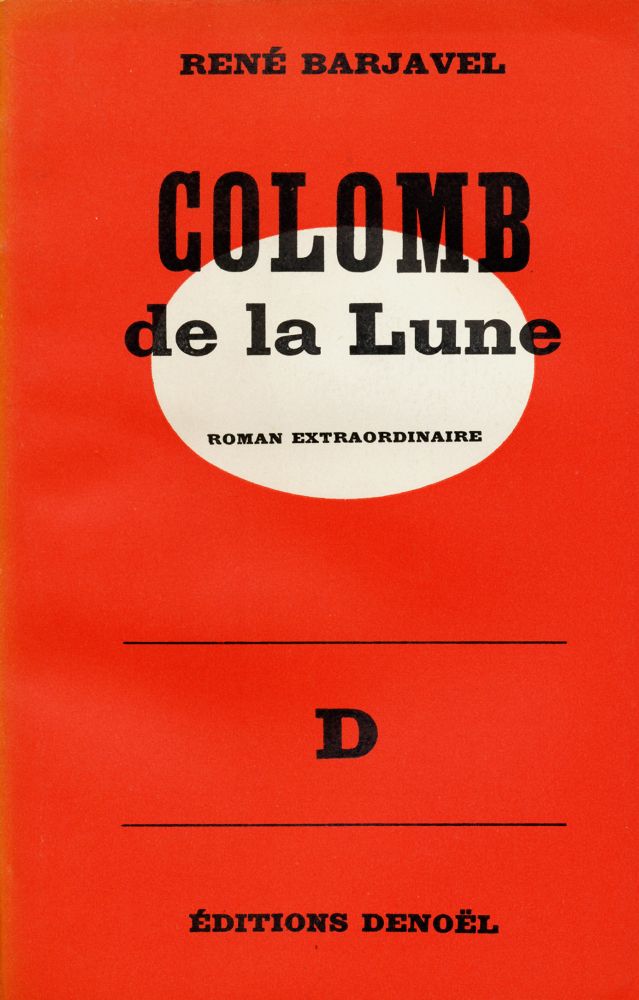

Colomb de la Lune

René BARJAVEL Première parution : Paris, France : Opta, revue Fiction, 1959. En volume : Paris, France : Denoël, 1962 DENOËL (Paris, France), coll. Romans français Dépôt légal : 3ème trimestre 1962, Achevé d'imprimer : 24 septembre 1962 Réédition en volume indépendant Roman, 228 pages, catégorie / prix : 8,50 FF ISBN : néant Format : 12,0 x 18,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

in Romans extraordinaires, FRANCE LOISIRS, 1996 in Romans extraordinaires, 2008 in Galaxies nouvelle série n° 62/104, GALAXIES - ASSOCIATION D'AIDE AUX AUTEURS, 2019 GALLIMARD, 1977, 1987, 1992, 1997, 2006, 2025 in Romans extraordinaires, OMNIBUS, 1995 in Romans extraordinaires, 1998 in Fiction spécial n° 1 : La première anthologie de la science-fiction française, OPTA, 1959 PRESSES DE LA CITÉ, 1970 in Anthologie de la littérature de science-fiction, RAMSAY, 1981

Quatrième de couverture

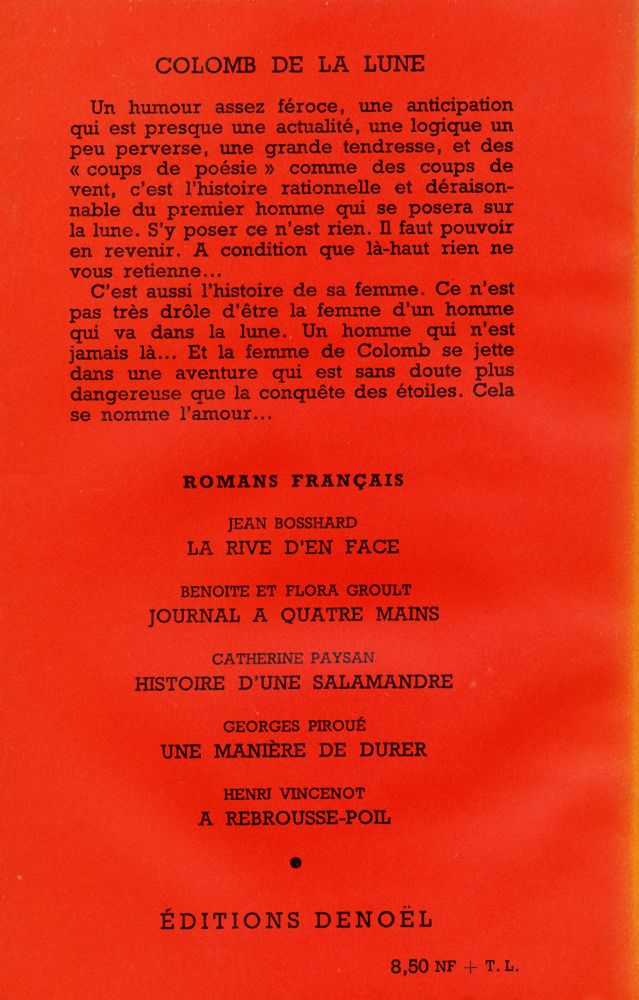

Un humour assez féroce, une anticipation qui est presque une actualité, une logique un peu perverse, une grande tendresse, et des « coups de poésie » comme des coups de vent, c'est l'histoire rationnelle et déraisonnable du premier homme qui se posera sur la Lune. S'y poser ce n'est rien. Il faut pouvoir en revenir. A condition que là-haut rien ne vous retienne...

C'est aussi l'histoire de sa femme. Ce n'est pas très drôle d'être la femme d'un homme qui va dans la Lune. Un homme qui n'est jamais là... Et la femme de Colomb se jette dans une aventure qui est sans doute plus dangereuse que la conquête des étoiles. Cela se nomme l'amour...

Critiques

Il est difficile, vingt ans après, de réaliser ce que fut la sortie de « Ravage ». Nous étions en 1943, mais les critiques trouvèrent cependant moyen d'y consacrer un rez-de-chaussée, et Bernard Heuvelmans une série d'articles déchiqueteurs, relevant toutes les hérésies scientifiques de l'auteur. Elles étaient nombreuses, c'est vrai, mais voulues, et le public n'y regardait pas de si près, aussi, moins de six mois plus tard, sortit une édition populaire. Même succès l'année suivante pour « Le voyageur imprudent ». La SF, brutalement, refaisait sa trouée, apparaissait aux yeux d'un public la croyant reléguée dans les éditions populaires ou pour J2. Il y avait bien Spitz, à la même époque, et qu'on devra bien rééditer un jour, mais tous ses romans gardaient un profond parfum de canular. On admirait l'art et la maîtrise de l'auteur, on souriait, mais la conquête restait à faire. Au contraire, d'emblée Barjavel captivait avec des récits drus, sarcastiques, souvent grinçants sous l'humour apparent, et bousculant allègrement la séparation entre science et fantastique (par exemple dans « Ravage » ce pur cauchemar : la visite à l'asile de fous). Et puis surtout, alors que la littérature « sérieuse » ne parvenait pas à se dégager de son faux-col 1900, évitant soigneusement toute allusion à l'époque, tirant toujours la même mouture d'un sac vieux de vingt ans, sinon cinquante, il se trouvait enfin un auteur pour restituer dans ses livres la grisaille et la froideur des années d'occupation, l'odeur des foules piétinant dans le brouillard de l'aube devant les magasins d'alimentation, le relent des chambres froides, des familles sous-alimentées. Quand les paradoxes temporels perdront tout intérêt, il restera toujours ce document, saisissant sur le vif la vie quotidienne d'une époque. Comme chez cet autre « fantaisiste » : Marcel Aymé. Et de livre en livre le choc initial se répétait. En 1948 sort « Le diable l'emporte ». « Encore une histoire de guerre atomique ! » dirent certains lors de la réédition. Non, déjà un récit de guerre atomique et dédié « À notre grand-père, à notre petit-fils : l'homme des cavernes ». Ici aussi, qu'importent les entorses à la science en regard de la satire d'une société hypocrite ? Car l'auteur ne craignait pas de prendre parti, de prendre des risques. Ainsi, dans « Le voyageur », nous le voyons pousser à ses extrêmes conséquences le retour à la terre, cheval de bataille d'une propagande officielle, pastorale et artisanale. Sarcastiquement il le fait s'épanouir dans la termitière, où tous abdiquent leurs individualités, où il y a toujours des soldats pour se déchirer sans comprendre, et des généraux pour bomber ensuite le torse. Et dans « Le diable » ce monde déboussolé déchaîne la guerre atomique pour 14 pingouins trottant dans les glaces du pôle. Cette GM3 n'étant du reste qu'un hors-d'œuvre, les laboratoires fignolant des armes encore plus perfectionnées d'où sortira le massacre général. Et cette guerre éclate au moment où les hommes allaient prendre pied sur la Lune… Et ceux qui meurent ne savent ni comment ni pourquoi… Et en face de ce monde absurde, l'amour… Mais un amour de romance, style « Les enfants qui s'aiment…», agaçant à force de fausse fraîcheur, de fausse naïveté. Comme si rien de réellement pur ne pouvait encore surgir dans ce monde corrompu et condamné. À ce sujet « Le diable » mesure le zéro absolu du pessimisme. Il ne suffit pas à l'amour d'être impuissant à rien empêcher, c'est lui, c'est l'étreinte de deux amants qui permettra à la Terre de revivre, au mal de renaître, au diable de l'emporter : « Elle poussa un cri de joie et de douleur, le dernier cri de vie de la Terre, et il sut… qu'il avait trouvé et que le diable l'avait eu » (p.309). Pessimisme féroce, désespéré, outrancier même, qui peut paraître désuet en 1962, non en 1948. Les illusions tissées autour de l'Homme (avec la majuscule du respect !) venaient d'être arrachées par les abat-jours en peau humaine et le savon à la graisse de cadavres. Le dieu de notre sphère apparaissait comme une bête féroce, jouissant de la douleur des hommes, s'offrant guerres et massacres pour se distraire. Et la Science, ce don mortel, fruit du péché originel, fui déposée par le démon entre nos mains. Mais Barjavel, après un silence de quatorze ans (si l'on excepte une longue parenthèse dans « Le journal d'un homme simple »), nous revient avec un livre apaisé, indulgent, souriant. La science n'est plus la grande ennemie à abattre, le patriarche François de « Ravage » ne devra plus lapider celui qui réinventa la machine à vapeur. Barjavel paraît suivre la même courbe que le vieux mage Bradbury. Pour lui également le temps des condamnations et des excécrations semble révolu : « Nous sommes au début d'une ère dont on se souviendra quand les fils des fils de nos fils, colons d'une étrange frontière, prononceront des mots étranges et presque oubliés, tels qu'Union Soviétique, États-Unis, la Terre elle-même et Sol, notre soleil. « En ce lointain jour, alors que toutes les divergences de l'humanité auront fondu sous l'action du temps, de l'effort commun, et le feu même de la Fusée, l'humanité, d'une seule voix, nous nommera ancêtres, et sera fière. » (« Cry of cosmos life », 5-11-62) Qui reconnaîtrait là le contempteur de la science et de l'avenir, l'auteur de « Fahrenheit 451 » ? L'humanité ne débouche plus sur le désespoir, et, loin de l'écraser, la science lui donne des ailes. Il semble que le 4 octobre 1957 une mutation se soit opérée chez ces écrivains. Leur condamnation de la science n'était-elle pas au fond de l'amour déçu ? Ils en attendaient tant, et elle offrait si peu… Ils la voyaient offrant à l'homme des ailes de géant, qui tardaient à pousser, et enfin voici qu'elles se déployaient. Les hommes vont enfin comprendre que « la Terre est une graine en train de germer » (Barjavel) et que bien mesquines sont les oppositions en face du domaine maintenant ouvert. Et désormais ils rectifient leur tir : ce n'est plus la science qui sert de cible, mais l'humanité moyenne, incapable de se hausser au niveau du rêve scientifique, saoule de transistors et de gadgets, pliant la nuque vers la terre afin de ne point voir les cieux… À moins également qu'ils n'aient rouvert leurs bibles. Car, et tant pis si je suis ridicule en enfonçant une porte ouverte, le mythe, tant exploité, de la science fille du démon est né d'un remarquable contresens. Qu'on se reporte donc aux sources. L'arbre dont il est question dans la Genèse n'est pas l'Arbre de science, mais celui de la science du Bien et du Mal, ce qui est tout autre chose. Après le péché, Adam et Eve virent qu'ils étaient nus, et se firent des ceintures en feuilles de figuier : ce n'est pas une option scientifique, mais morale. Dites si vous voulez que le diable est responsable de la pudeur et de la morale, c'est votre affaire, mais laissez la science en paix !… Mais revenons à Barjavel, dont l'ouvrage répond et complète l'article de Bradbury. Il suffit de lire la description de la prodigieuse foire publicitaire entourant le départ de Colomb pour être fixé : la cible, maintenant, c'est l'éternelle bêtise, demandant sans cesse du pain et des jeux, des jeux surtout, forte en gueule, hautement revendicatrice, haïssant secrètement tout ce qui dépasse son front de taureau, et, par-dessus tout, incapable de se hausser, d'assumer l'avenir qui lui est ouvert. C'est qu'on ne la lui fait pas. Ah ! mais non ! Et, tandis que dans les souterrains du mont Ventoux, savants et techniciens luttent, le cœur déchiré, pour sauver de l'agonie leur compagnon englué dans la poussière lunaire, l'humanité raille du même cœur qu'elle applaudit : « Christophe Colomb a disparu, On ne l'a plus jamais revu. Christophus Colombus, T'aurais mieux fait de prendre le bus…» (p. 191) ; « Et ce type dans la Lune, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous croyez que c'est vrai ? Moi je dis que c'était arrangé à l'avance, la preuve c'est que la Lune ils ne nous l'ont pas montrée la Lune, s'ils y étaient dans la Lune, ils nous la montreraient, la Lune » (p.186). Après tout, Mr. Selwyn Lloyd, chef du Foreign Office, après l'impact du Lunik, a bien déclaré : « Je ne pense pas que les gens trouvent cela terriblement intéressant. » Sur ce fond opposant l'émotion des savants à l'indifférence des hommes, quatre destins se tressent et se répondent. Colomb l'astronaute, prisonnier d'un univers mécanisé, ouaté, terriblement faillible. Colomb, jouet passif du destin, enfermé dans son œuf de métal, totalement pris en charge par ses camarades, et qui, en dépit de tous les conditionnements psychologiques, trouve refuge dans le rêve où poursuivre le conte qui charma son enfance. En passant, Barjavel a voulu nous montrer que la SF de l'ingénieur n'avait aucun secret pour lui, mais à ses yeux elle demeure un tremplin, et il part bien au-delà, en plein fantastique, en pleine pâte humaine. Marthe, la femme de Colomb, vient de découvrir le plaisir, et peut-être l'amour dans les bras d'un garçon de dix-huit ans. Pour elle plus rien ne compte, sinon, au travers de pages chaudes et sensuelles, se gorger de l'amant séquestré. Égoïste, petite cervelle sèche, fermée à tous autres élans que ceux de son corps, Colomb la gêne, et c'est sans hésiter qu'elle le condamne à mort. En contraste, voici Suzanne, la sœur de Colomb, le dernier peintre abstrait, découvrant également le plaisir, mais qui vibre à l'unisson de l'émoi et de la souffrance d'autrui. Un destin de SF, deux destins réalistes ; restait le fantastique, ce sera celui de Nilmore, le compagnon de Colomb, plongé en hibernation, atteignant, puis dépassant le zéro absolu. Ce sec exposé ne rend aucunement compte du talent de auteur. Rien ici de l'exubérance de jungle des premiers romans de Barjavel, qui cette fois a joué la difficulté, se limitant à quatre personnages, à des récits linéaires et nus, resserrés dans le temps et traitant à fond chacun des sujets. Je ne puis qu'admirer et envier cette sobriété dans les moyens, ce sens du détail, de la psychologie, du dialogue et du montage. « Colomb de la Lune » fait penser à ces esquisses des grands-maîtres. Il n'y a que quelques traits posés sur le papier, mais ils cernent toute une composition, et la restituent avec force. L'ensemble paraît maigre à première vue, mais chaque trait est dessiné d'une main sûre, et rien ne pourrait y être ajouté sans rompre l'harmonie de l'ensemble ; la main de l'artiste ayant su retenir ce qu'il y avait d'essentiel et de nécessaire, l'œuvre est parfaite. Cette simplicité n'est aisée qu'en apparence, et suppose une parfaite maîtrise de la technique et des dons. Cette maîtrise, Barjavel l'a atteinte. Espérons maintenant qu'il ne nous fera pas attendre quatorze ans encore son prochain roman… Jacques VAN HERP Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |