|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

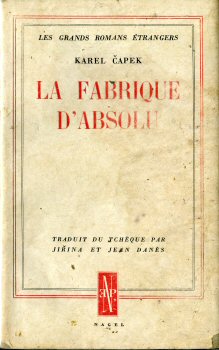

La Fabrique d'absolu

Karel CAPEK Titre original : Továrna na absolutno, 1922 ISFDB Traduction de Jean DANÈS & Jirina DANÈS NAGEL , coll. Les Grands romans étrangers  Dépôt légal : février 1945 Première édition Roman, 208 pages, catégorie / prix : 98 FR. ISBN : néant ✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

KAREL CAPEK, qui est, sans aucun doute, l'écrivain tchécoslovaque le plus célèbre à l'étranger — ses livres ont été traduits dans toutes les langues importantes de l'Europe — a un talent très séduisant et très divers. Ses œuvres appartiennent à tous les genres : nouvelle, conte philosophique, chronique, reportage, roman, théâtre, mais elles sont toutes d'une telle originalité qu'il est impossible de classer Capek dans l'une quelconque des habituelles catégories ou écoles d'écrivains. En réalité, Capek est un écrivain très européen, très humain, même lorsque les sujets qu'il affectionne sont empreints de mystère ou relèvent de la fantaisie scientifique et de l'anticipation. La Fabrique d'Absolu est le premier roman de Capek traduit en français ; c'est une œuvre caractéristique où se mêlent la plus extraordinaire fantaisie et la réalité quotidienne, l'humour et le rêve, une ironie un peu amère et une tendresse affectueuse pour l'homme, ses petits défauts et ses menues misères. Capek imagine, dans La Fabrique d'Absolu, qu'un ingénieur invente un appareil qui désintègre parfaitement la Matière, la consume entièrement et fournit ainsi une force motrice inépuisable et à très bon marché. Mais, en désintégrant la Matière, cette machine libère l'Absolu, c'est-à-dire Dieu, qui est en quelque sorte enfermé dans la Matière. Et l'auteur s'amuse à décrire les catastrophiques conséquences, dans le domaine économique, de cette apparition d'un carburant inépuisable et gratuit, et, dans le domaine moral et humain, de cette introduction à dose massive de Dieu dans le monde : surabondance des produits manufacturés, krach financier, disette, accès de « religiosité », crises de mysticisme, révoltes, puis « La plus grande des Guerres », dont certains aspects, imaginés pourtant il y a plus de vingt ans par Capek, rappelent étrangement le conflit qui se termine au moment où parait la traduction française de roman d'humour et d'anticipation du grand écrivain tchécoslovaque mort l'année où cette guerre commençait par le rapt de sa patrie.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Jean DANÈS, Introduction, pages V à IX, introduction Critiques des autres éditions ou de la série

1er janvier 1943. L’industriel Bondy lit dans le journal une étrange annonce : « Découverte très lucrative, intéressant toute usine, à céder de suite pour motifs personnels. » Curieux, l’homme d’affaires se rend à l’adresse indiquée et y retrouve un ami depuis longtemps perdu de vue, l’ingénieur Ruda Marek. Celui-ci, à la fois exalté et abattu, a mis au point le Carburateur, un appareil révolutionnaire qui tire le maximum d’énergie d’un minimum de matière. En désagrégeant l’atome, il libère une formidable puissance du moindre électron. Une livre de charbons peut ainsi alimenter une usine durant des semaines. Seulement il y a un hic. La matière ainsi pulvérisée met au jour le divin qui y est enfermé puisque, comme chacun sait, Dieu est présent jusque dans la plus infime partie de sa création. Dieu devient un « sous-produit (…) sous une forme chimique parfaitement pure. » L’Absolu va bientôt se répandre. À son contact, toute personne est touchée par la grâce, se livre à un altruisme universel qui lui fait donner tous ses biens aux pauvres. La mystique plonge dans l’extase l’esprit sain. Au fur et à mesure l’effet augmente, occasionnant des prophéties qui se révèlent toutes exactes. Suivent très vite des miracles. L’Absolu est-il une force aveugle, ou Dieu voulant détruire sa création afin de retrouver le calme du commencement ? Karel Capek avoine large dans cette satire à la fois drôle et implacable. Chacun en prend pour son grade. Ainsi des athées qui n’adhèrent qu’à des valeurs matérielles. Suivent les différentes religions, bien embêtées que leur pouvoir terrestre soit confronté à la puissance céleste : « Ni les croyants, ni les athées, ne peuvent avoir besoin d’un Dieu existant et agissant réellement. » Particulièrement visée, l’église catholique convoque le divin devant une « commission de déification » qui a tout l’air d’un procès : « Messieurs, ne croyez pas, je vous en conjure, que l’Église fait pénétrer Dieu dans le monde. L’Église ne fait que le contenir et le canaliser. » La science n’est pas non plus épargnée, qui s’échine à rendre l’Absolu compatible avec la théorie de la relativité. Sans parler du communisme qui par un tour de passe-passe dialectique s’approprie « L’Ouvrier infini ». Capek s’en prend à tous, jusqu’au paysan tchèque dont l’âpreté au gain et l’individualisme terre à terre assure sa sur vie et celle des gens qui sont prêts à le payer. Cela, en première lecture. Plus étrange est l’adéquation entre la forme et le fond qui aboutit à une dimension pour le coup prophétique. Sachant que l’ouvrage date de 1922, et que Capek est mort en 1938, on ne peut qu’être admiratif de ses trouvailles, tel le nouvel évangile transmis par radio-télégraphe permettant sa discussion instantanée, qui a des airs d’Internet. Quant au monde décrit, il est semblable au nôtre d’une manière inquiétante : attaque des États-Unis par la flotte japonaise, effondrement bancaire, troubles sociaux, crise mondiale, déchirement de la communauté musulmane entre sunnites et chiites à propos du nouveau Califat (!)… La Fabrique d’Absolu assure le lien entre R.U.R. (1920) et La Guerre des salamandres (1936). Le récit adopte la même structure ternaire : 1) nouveauté qui apparaît tout d’abord comme bénéfique ; 2) conséquences inattendues entraînant une prolifération et un embrasement total ; 3) effondrement. De même que dans R.U.R, le salut d’une minorité viendra par le choix de l’isolement, du retour à la nature, à ceci près que R.U.R offrait l’espoir d’un nouveau commencement, tandis que La Fabrique d’Absolu s’achève sur un monde à bout de souffle et frappé de bêtise. Dans son traitement, le récit offre une sorte de régionalisme à valeur universelle, un peu comme Marcel Aymé, et rappelle souvent dans sa note humoristique un autre ouvrage de Capek : L’Année du jardinier (1929). Relevons enfin l’étonnante audace narrative du chapitre 13, qui voit Capek s’adresser au lecteur et congédier tous ses personnages pour s’intéresser au devenir collectif. Le volume, un joli format poche, reprend l’édition de 1999 déjà dirigée par Ibolya Virag. Un avertissement en fin de volume justifie la révision de traduction, puisque l’originale de 1945 avait francisé les noms afin de centrer l’action chez nous. Enfin, le texte de Karel Capek est tel que dans sa parution initiale, illustré par son frère Josef. Un apport sans doublon mais au contraire complémentaire. Preuve une nouvelle fois de la complicité qui existait entre eux, en témoigne l’anecdote maintenant historique : c’est bien Josef qui, pour R.U.R, avait suggéré à Karel l’emploi du terme « robot », à la fortune qu’on sait… Xavier MAUMÉJEAN |

| Dans la nooSFere : 87249 livres, 112058 photos de couvertures, 83683 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |