|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

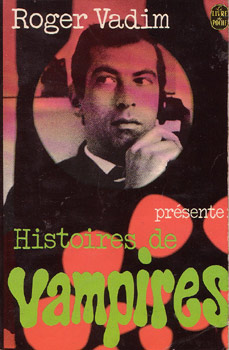

Histoires de Vampires

ANTHOLOGIE Textes réunis par Valerio RIVA & Ornella VOLTA Titre original : I vampiri tra noi, 1960 ISFDB LIVRE DE POCHE (Paris, France) n° 3198 Dépôt légal : 4ème trimestre 1971 Première édition Anthologie, 320 pages ISBN : néant ✅ Genre : Fantastique "Roger Vadim présente"... Le texte "L'Honneur du ghoul" est tiré du "Livre des Mille Nuits et Une Nuit".

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Roger VADIM, Vadim présente, pages 7 à 9, préface 2 - John George HAIGH, Ma confession (1949), pages 13 à 37, nouvelle 3 - Augustin CALMET, Lettre d'un fort honnête homme et fort instruit de ce qui regarde les revenants, pages 41 à 43, courrier 4 - Augustin CALMET, Vampire de la Hongrie et de ses alentours (extrait), pages 45 à 64, extrait de roman 5 - VOLTAIRE, Il n'y en a plus, pages 65 à 69, article 6 - Louis-Antoine, marquis de CARACCIOLI, Le Vampire au Couvent, pages 71 à 73, courrier 7 - Prospero LAMBERTINI, Les Vampires à la lumière de la science (extrait) (1749), pages 75 à 77, article, trad. Hugues de GIOGIS-LAMBERTINI 8 - Gérard VAN SWIETEN, Rapport médical sur les vampires (1781), pages 79 à 87, article, trad. Veren MUHEIM 9 - Prospero LAMBERTINI, C'est la faute aux prêtres (1783), pages 89 à 90, courrier 10 - Johann Wolfgang VON GOETHE, La Fiancée de Corinthe (Die Braut von Korinth, 1797), pages 93 à 99, poésie, trad. Léon MIS 11 - ANONYME, L'Honneur du ghoul, pages 103 à 117, nouvelle, trad. Joseph-Charles-Victor MARDRUS 12 - Paul FÉVAL, La Ville-vampire, pages 119 à 262, roman 13 - Ray BRADBURY, L'Homme du second (The Man Upstairs, 1947), pages 263 à 280, nouvelle, trad. DORINGE 14 - Edwin Charles TUBB, Le Blanc-sec (Fresh Guy, 1958), pages 281 à 301, nouvelle, trad. Veren MUHEIM 15 - (non mentionné), Notes, pages 303 à 310, notes 16 - (non mentionné), Sources et copyright, pages 311 à 314, notes Critiques des autres éditions ou de la série

Une longue salle asymétrique, aux fauteuils poussiéreux et cliquetants, aux films immuablement rayés de bout en bout, s'élevait autrefois – je parle de l'entre-deux-guerres – à l'angle du boulevard de Bonne-Nouvelle et de la rue d'Hauteville. Ce fut là qu'au détour d'un sous-titre exaltant, demeuré classique – « Dès qu'Hutter eut franchi le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre…» – je me trouvai inopinément nez à nez avec Dracula-Nosfératu, au plein milieu de l'équivoque campagne transylvaine. De ce jour, qui était un dimanche, date mon goût des vampires… Ce goût, il me faut bien croire que Giangiacomo Feltrinelli le partage, puisque ce jeune éditeur italien, l'un des plus actifs et des moins conformistes, a tenu à nous donner, il y a un peu plus d'un an, « I vampiri tra noi » (Les vampires parmi nous). En fait, cet épais volume de près de 800 pages n'est pas autre chose qu'une anthologie de littérature vampirique. Encore qu'il y ait beaucoup à dire sur la largeur de vues – véritablement excessive – qui a présidé au choix de certains écrits où le vampirisme n'a que faire. Trente-sept récits et textes divers composent cet important ouvrage – vraisemblablement le premier du genre. Compte tenu de la réserve qui vient d'être faite, ils ont été assez heureusement réunis et annotés par Ornella Volta et Valerio Riva. Quelques considérations falotes et attendues les « chapeautent » maigrement, qui sont de M. Roger Vadim et n'ajouteront rien à sa gloire. Cela forme un tout sensiblement disparate, mais néanmoins savoureux et infiniment estimable. Un tout forcément incomplet aussi, surtout si l'on se souvient qu'un Mr. Montague Summers (Edmond Jaloux dixit) n'a pas consacré moins de deux forts tomes rien qu'à dénombrer les croyances populaires et les créations littéraires nées de la tradition vampirique. Les « Histoires de vampires », qu'ont publiées dernièrement les éditions Robert Laffont, sont l'adaptation française de ce recueil italien. Toutefois, elles en diffèrent en ce que, comptant un moins grand nombre de pages, elles comportent nécessairement un moins grand nombre de textes. Lesdites « Histoires » s'amorcent par un horrifiant hors-d'œuvre qui nous dit ex abrupto que « maintenant, il va falloir manger du saignant ». Cela s'appelle « Ma confession ». L'auteur en est John Haigh, l'un de ces remarquables assassins britanniques qui, du lointain « boucher de Fleet Street », aboutissent au récent John Christy, en passant par Jack l'Éventreur ; John Haigh, le « vampire de Londres », un authentique buveur de sang, fut pendu le 10 août 1949, après avoir égorgé 9 personnes en l'espace de cinq ans. Ses souvenirs, rédigés, paraît-il, au cours de la nuit qui précéda son exécution, narrent posément, complaisamment, et sans l'ombre d'un remords, ses exploits les plus répugnants. Et l'on y découvre, sans trop de surprise, que John Haigh, comme tous les grands tueurs – qu'ils se soient fait un nom dans l'histoire ou dans les faits divers – souffrait d'un complexe du surhomme ou, plus exactement, qu'il avait la certitude d'être d'une essence supérieure à celle du commun. Tout cela est si bien dit, si habilement agencé, que je ne puis m'empêcher d'y soupçonner le coup de pouce du rewriter. Je rappellerai, pour mémoire, les derniers mots du « vampire de Londres » : « Je ne regrette pas de quitter l'Angleterre à cause de ses préjugés » ; et aussi que son effigie de cire figure dans la « Chambre des Horreurs » de Mme Tussaud. Après cela, force est bien d'en revenir à Dom Calmet et à son fameux « Traité sur les apparitions des esprits » (1749) dont on trouve ici de larges extraits. Toute la littérature vampirique, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, sort de là. Et l'on constate à le lire, ou à le relire, que ce bénédictin lorrain n'était tout de même pas aussi benêt que Voltaire et les illuministes nous l'ont donné à entendre. Suivent deux textes de Benoît XIV, de qui le scepticisme et la lucidité disent assez qu'il vivait au temps des encyclopédistes. Mais, avec « Le vampire » de John Williams Polidori (1819), longtemps attribué à Byron, voici déjà qu'apparaît lord Ruthwen. C'est un grand seigneur, fastueux et satanique ; il a « l'œil d'un gris mort » et « le teint sépulcral ». C'est une vieille connaissance : traduit en français l'année même de sa publication, on le retrouve, en 1939, dans les « Nouvelles histoires de fantômes anglais » d'Edmond Jaloux. Il sera beaucoup démarqué. À dire vrai, son plus durable titre de gloire, c'est qu'on l'a cru enfanté par l'auteur de « Manfred ». Hoffmann aussi semble avoir affectionné les vampires du « grand monde ». Témoin cette comtesse Aurélia, cet « être gracieux, ravissant et enchanteur », qui se repaît nuitamment de cadavres dérobés au cimetière le plus proche. Mais on ne compte pas pour autant sa « Vampire » au nombre de ses chefs-d'œuvre. L'admirable « Bérénice » n'est point une nouveauté, ni même une histoire de vampire, mais bien l'exemple le plus achevé qui soit de cette nécrophilie amoureuse à quoi Poe se complaisait avec une morne délectation. Dans le « Vij » de Gogol, non plus, il n'y a guère de vampirisme. Pourtant ce long récit de sorcellerie paysanne est à la fois si cocasse et si pathétique, avec, à son terme, un tel souffle épique, qu'on s'y laisse prendre sans trop discuter son plaisir. Déjà traduit en français dès 1845, il a été repris récemment, et partiellement, dans l'« Anthologie du Fantastique » de Roger Caillois. « La morte amoureuse » de Théophile Gautier est bien, elle, un incontestable vampire. D'une indicible beauté, elle se nomme Clarimonde. C'est une courtisane célèbre. Et elle est si éperdument éprise d'un jeune prêtre, Romuald, qu'elle le rejoint, une fois morte, dans une étrange vie nocturne où la passion charnelle et l'insatiable fringale vampirique s'en donnent à cœur-joie. Romuald ne sauvera son âme, in extremis, qu'avec la seconde mort de Clarimonde – définitive, cette fois. Cela, qui ne manque ni d'habileté ni d'agrément, se ressent un peu trop de l'influence d'Hoffmann et, singulièrement, de celle des « Élixirs du Diable ». On connaît « Qu'était-ce ? » de Fitz James O'Brien ; et l'on sait qu'il y est moins question de vampire que de monstre invisible. On n'ignore pas davantage le « Lokis » de Mérimée, ni que La lycanthropie y tient le premier rôle. Il me faut cependant bien admettre que l'horrifique aventure de ce comte-ours qui déchire à belles dents, au soir de ses noces, la pétillante Ioulka, conserve toujours cette efficacité souriante et sombre qui en fait tout le prix. Quant au « Horla » de Maupassant, ce classique, on l'a tant commenté qu'il me paraît superflu de m'y attarder. Je me bornerai seulement à rappeler que son pitoyable héros n'y est pas la proie d'un vampire, mais, plus précisément, d'une névrose obsessionnelle caractérisée. Il en va de même pour la jeune femme du « Mari vampire » de l'italien Luigi Capuana. Et il n'y a point lieu de s'en étonner quand on sait qu'à l'époque où ces deux nouvelles turent écrites, Charcot et Lomoroso faisaient florès dans les milieux littéraires européens. « Le vampire du Sussex », de Conan Doyle, n'en est pas un. Et Sherlock Holmes triomphe, une fois de plus, d'une banale énigme policière, avec le concours on ne peut plus subalterne du fidèle Watson. Avec le « Carnaval » de Lawrence Durrell – il s'agit d'un extrait de roman – le ton change : nous nous trouvons soudainement de plain-pied, et c'est plutôt inattendu, dans l'incertain climat des ténébreuses, des ambiguës « Histoires de masques » de Jean Lorrain. C'est là le plus sûr mérite de ce texte ; et ça n'est déjà pas si mal. Ce qui n'est pas mal non plus, ce qui est même assez étonnant, ce qui sort résolument du banal – malgré un bâclage évident et une ironie souvent appuyée – c'est bien « La Ville-Vampire » de Paul Féval (1875). Cette parodie de roman noir nous entraîne tambour-battant à travers l'Europe centrale, et à la suite d'Ann Radcliffe qui en est l'héroïne, dans une fantasmagorie, chasse au vampire où aucun des plus extravagants poncifs du genre ne nous est épargné. Tout cela pour aboutir finalement à une fabuleuse cité dont on nous dit : « Il est au lieu généralement ignoré, le plus extraordinaire sans doute qui soit au monde. Les gens qui habitent la sauvage campagne de Belgrade l'appellent tantôt Sélène, tantôt la Ville-Vampire, mais les vampires entre eux le désignent sous le nom du Sépulcre ou du Collège. Ce lieu est ordinairement invisible aux yeux des mortels. (…) Là sont rangées, dans un ordre mystérieux, les demeures ou les sépultures de ce peuple prodigieux (ies vampires)…» Ann Radcliffe et ses amis en demeurent pantois – avouez qu'il y a de quoi ! – quand un étrange son les fait sursauter : « …une cloche puissante, mais limpide comme une note d'harmonica, tinta lentement la vingt-troisième heure. Au vingt-troisième coup, les ténèbres se déchirèrent et le Sépulcre apparut. Nos compagnons étaient au centre même de la Ville-Vampire. » Une Ville-Vampire qui ressemble assez, mais en plus délirant, à ces hauts lieux du mauvais goût sépulcral post-romantico-baroque que sont le Cimetière Monumental de Milan, celui de Staglieno à Gênes ; et, surtout, celui de Poggioreale dont les innombrables chapelles funéraires, démesurées et somptueuses, des innombrables confréries napolitaines pourraient aisément abriter des tribus entières de vampires… On a cru devoir alléger d'un cinquième environ le texte de ce roman de Féval pour les besoins du présent volume. Ce faisant, on a supprimé des digressions et des détails qui ne manquaient souvent ni d'intérêt ni de drôlerie. Dommage ! Après cela, bien sûr, les deux dernières nouvelles de ces « Histoires de vampires » paraissent un peu ternes. Qu'il s'agisse de l'énigmatique « Homme du second » de Ray Bradbury ou de ce présomptueux petit vampire que l'Anglais E.C. Tubb imagine de faire déguster de concert par deux confrères chevronnés qui n'ont rien que ce « Blanc-bec » à se mettre sous la dent. J'ai laissé de côté, chemin faisant, un certain nombre de textes mineurs qu'il convient cependant de lire. Leurs auteurs sont un peu mêlés : Voltaire, van Swieten, Caraccioli, Goethe, Nodier, Lautréamont, Ghérasim Luca… Le recueil original italien, lui, comprenait en outre dix récits qu'on ne retrouve pas ici. Je me dois d'en signaler les plus significatifs : la pittoresque « Famille du vourdalak » d'Alexis Tolstoï ; une version écourtée de la « Carmilla » de Le Fanu ; le « Rêve Rouge », évidemment érotico-vampirique, de Catherine L. Moore ; et, surtout, le très remarquable, le très impressionnant « Comte Magnus » de M.R. James. On pourra regretter de ne point voir figurer, dans aucune de ces deux anthologies, quelques textes qui s'imposaient certainement davantage que d'autres qu'on y peut lire. Je veux notamment parler de « La robe de soie blanche » de Richard Matheson, du « Traître » de James Hart, du « Péril » de Thomas Owen, du « Jour du saigneur » de Belen, et de la curieuse « Paola » de Boucher de Perthes (1832). De cette Paola, vampire à Gênes de son état, et de qui M. Chaffiol-Debillemont écrit excellemment qu'elle est « un personnage échappé d'un roman d'Ann Radcliffe » – encore elle ! – « mais évoluant dans le décor d'une chronique d'Henri Beyle ». Mais quoi ! On sait bien qu'il n'est d'anthologie qu'incomplètes. Les traductions, anciennes et récentes, du recueil français sont généralement satisfaisantes. Dommage seulement que les notes des compilateurs italiens nous aient été restituées en petit-nègre et truffées d'assez jolis contresens. Quand donc se décidera-t-on à recommander à MM. les « traducteurs » l'usage, pourtant élémentaire, d'un dictionnaire bilingue ? Cela dit, qui devait l'être, lisez et faites lire ces « Histoires de vampires » : délicieusement épouvantables, elles sont de fort bonne compagnie. Roland STRAGLIATI Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Ray Bradbury présente ( Saison 2 - Episode 05 : The Man Upstairs ) , 1988, Alain Bonnot (d'après le texte : L'Homme du second), (Episode Série TV) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |