|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

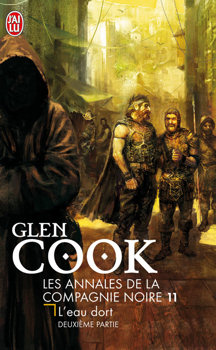

L'Eau dort - deuxième partie

Glen COOK Titre original : Water Sleeps, 1999 Première parution : Tor, 1999 (roman coupé en deux pour l'édition française) ISFDB Cycle : La Compagnie Noire  vol. 9b vol. 9b  Traduction de Frank REICHERT Illustration de Johan CAMOU J'AI LU (Paris, France), coll. Fantastique (2007 - )  n° 9381 n° 9381  Dépôt légal : octobre 2010 Réédition Roman, 352 pages, catégorie / prix : 7,60 € ISBN : 978-2-290-02286-3 ✅ Genre : Fantasy

Autres éditions

Sous le titre L'Eau dort - 2 L'ATALANTE, 2005, 2006 Sous le titre L'Eau dort - deuxième partie J'AI LU, 2020

Quatrième de couverture

Réduite à une poignée d'hommes, la Compagnie se terre dans l'ombre... Les survivants du désastre se retrouvent à Taglios et entreprennent de libérer ceux d'entre eux qui sont encore coincés dans la plaine étincelante, maintenus dans un état de stase par Millevoix. Une terrible révélation les attend à leur arrivée : une conflagration magique d'envergure les laisse entrevoir la trame même du monde ainsi qu'une partie de l'histoire de la Compagnie. Les mercenaires ne sont pas au bout de leurs surprises ! GLEN COOK Aussi à l'aise dans la science-fiction (Le dragon ne dort jamais) que dans le mélange atypique des genres (Garrett, détective privé), il a fait subir le même sort à la fantasy que Sergio Leone au western en publiant Les annales de la Compagnie noire, dont voici le onzième opus. « Glen Cook [...] a encore des choses a dire, et il reste des recoins à explorer dans l'univers de la Compagnie noire... Une série à découvrir absolument. » ActuSF Critiques des autres éditions ou de la série

Il a souvent été dit, dans les chroniques présentes sur ce site, que la Compagnie noire n'est pas de la fantasy traditionnelle, pleine de bons sentiments et de héros manichéens, prompts à saisir l'épée et à sauter dans leur armure étincelante pour sauver a) une belle princesse, b) une malheureuse licorne, c) un peuple opprimé (rayez les mentions inutiles) de méchants a) sorciers maléfiques, b) trolls velus, c) usurpateurs du trône (idem). Ce nouveau tome de la série le montre d'autant mieux qu'en apparence, il se conforme exactement au scénario classique. Le tome 2 commence en effet lorsque les survivants de la Compagnie noire, ayant trouvé la Clef qui ouvrira la Porte d'Ombre, quittent Taglios pour se lancer à l'assaut de la plaine scintillante afin de délivrer les leurs de la stase magique dans laquelle ils ont été enfermés par Volesprit, devenue depuis lors la Protectrice de Taglios — protection incluant beaucoup de surveillance, une bonne dose de terreur et un zeste de malveillance gratuite. En apparence, donc, nous voilà bien dans un schéma classique d'heroic fantasy. Tous les ingrédients sont réunis : la méchante sorcière, les compagnons indéfectibles qui bravent les dangers pour secourir leurs camarades, les traîtres, le lieu mystérieux où tout va se jouer, les reliques sacrées, etc. Sauf que. Sauf que généralement, dans les romans d'heroic fantasy, vous ne voyagez pas encombrés de bébés, de chèvres faméliques, d'un cabot emporté en douce par l'un des sales gamins du groupe, d'une vieille femme neurasthénique et d'un sorcier de 200 ans relevant à peine d'une attaque cérébrale, sans compter quelques captifs importants et un traître que vous avez réintégré à la compagnie parce qu'il peut vous être utile. Et vous n'entretenez pas de sérieux doutes sur la santé mentale de ceux que vous allez sauver. Ni sur l'opportunité dudit sauvetage. Même si tous les ingrédients sont là, c'est donc une toute autre recette que nous concocte Glen Cook... En outre, s'il est vrai que la fantasy classique se fonde le plus souvent sur la connivence culturelle avec le lecteur, tandis que la science-fiction s'efforce davantage d'enraciner ses mondes dans la logique de l'Histoire et de la science, ce tome 2 de L'eau dort transcende bien souvent la distinction entre les genres. En ce qui concerne tout d'abord la connivence, on ne peut pas dire qu'elle constitue la priorité de l'auteur. Ses références sont orientales plus qu'occidentales et, en donnant la parole à une chroniqueuse pour qui elles sont soit évidentes, soit nébuleuses, il ne nous aide pas à mieux les appréhender. Il fait tout, pourrait-on même dire, pour que nous ne risquions pas de nous endormir dans le ronronnement d'un monde familier. Les protagonistes ne comprennent pas grand-chose aux lieux qu'ils doivent traverser, et le lecteur n'a sur eux aucun avantage significatif. Mais c'est surtout dans la dimension historique que Glen Cook se montre ici le plus original. Ce roman va en effet nous expliquer (en ouvrant au moins autant de questions qu'il ne résout de problèmes) les origines des mythes et des dieux, des démons et des ombres qui ne sont peut-être après tout que des créatures d'outre-monde, ou d'ingénieuses créations de l'humanité. Ce tome 2 est sans conteste beaucoup plus intéressant que le tome 1, car il nous permet de mieux comprendre les origines des Compagnies franches, leurs mœurs et les diverses facettes de leur spiritualité. On y voit aussi s'affirmer les personnages de Roupille et de Tobo. Toutefois, on peut garder les mêmes réserves que pour le roman précédent, une impression d'inachèvement qui ne vient pas seulement de ce que le cycle n'est pas terminé, mais d'un certain agacement devant un non-dit soigneusement cultivé. Le détachement intellectuel de Roupille face aux événements permet certes d'instiller dans la narration une ironie assez sympathique, mais elle lui donne aussi un ton un peu sec, un peu froid, qui rend difficile la participation émotionnelle au récit. Un roman très intéressant d'un point de vue intellectuel, mais dont les qualités proprement littéraires laissent parfois à désirer. Nathalie LABROUSSE (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |