|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Voyage au pays de la quatrième dimension

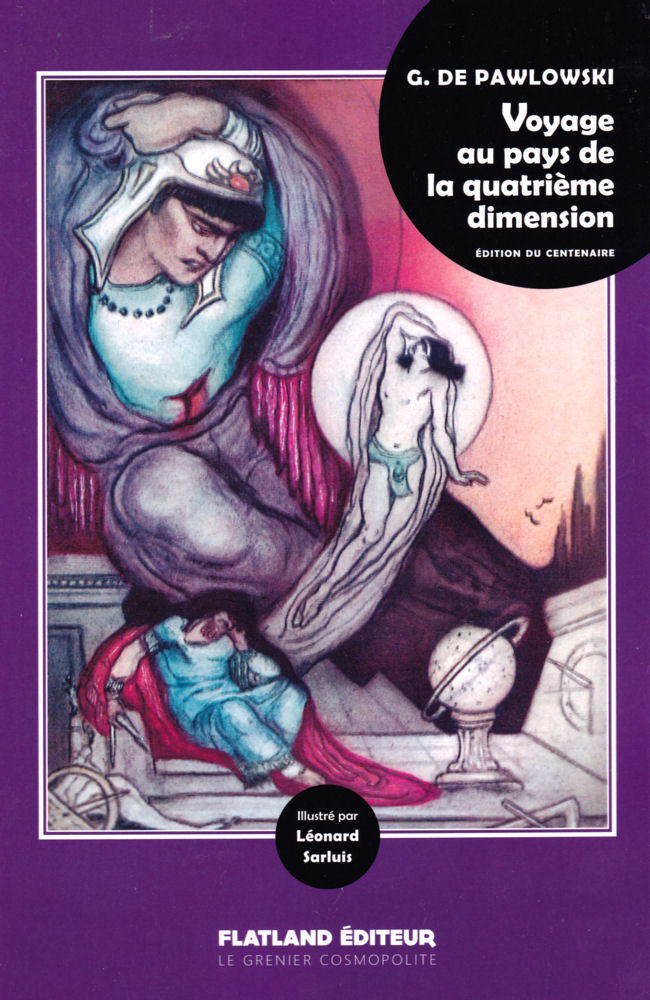

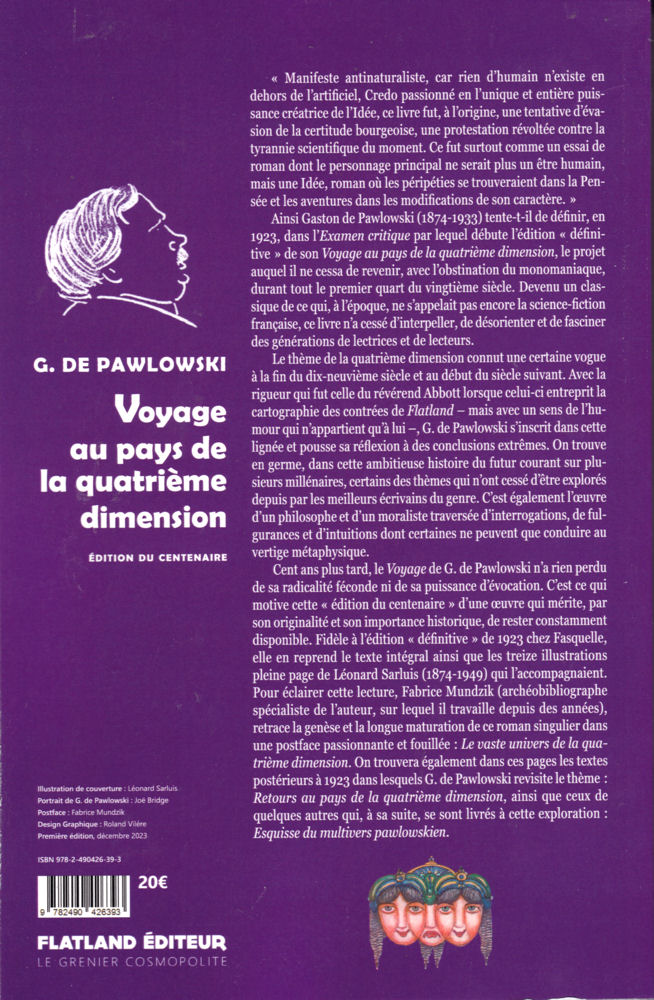

Gaston (William Adam) de PAWLOWSKI Illustration de Léonard SARLUIS Illustrations intérieures de Léonard SARLUIS FLATLAND (Tourcoing, France), coll. Le Grenier cosmopolite  Date de parution : décembre 2023 Dépôt légal : décembre 2023, Achevé d'imprimer : 4ème trimestre 2023 Réédition Roman, 384 pages, catégorie / prix : 20 € ISBN : 978-2490426-39-3 Format : 15,7 x 24,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Anthologie de récits conjecturaux publiée en 1912 et 1923 (édition définitive) aux éditions Eugène Fasquelle. Les chapitres, qui composent ce volume, sont issus d'articles publiés dans les revues L'Auto et Comœdia entre 1909 et 1912 (voir entrées sommaire n° 2 à 53). Édition du centenaire. Direction d’ouvrage : Fabrice Mundzik.

Quatrième de couverture

« Manifeste antinaturaliste, car rien d’humain n’existe en dehors de l’artificiel, Credo passionné en l’unique et entière puissance créatrice de l’Idée, ce livre fut, à l’origine, une tentative d’évasion de la certitude bourgeoise, une protestation révoltée contre la tyrannie scientifique du moment. Ce fut surtout comme un essai de roman dont le personnage principal ne serait plus un être humain, mais une Idée, roman où les péripéties se trouveraient dans la Pensée et les aventures dans les modifications de son caractère. »

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Examen critique, pages 7 à 34, préface, illustré par Léonard SARLUIS 2 - L'Âme silencieuse, pages 37 à 42, récit 3 - Le Ruban défait, pages 38 à 46, récit 4 - La Diligence innombrable, pages 47 à 50, récit 5 - L'Escalier horizontal, pages 51 à 53, récit 6 - Abstractions d'Espace, pages 54 à 58, récit 7 - Le Voyage instantané, pages 59 à 63, récit, illustré par Léonard SARLUIS 8 - La Maison plate, pages 64 à 67, récit 9 - La Transmutation des atomes de Temps, pages 68 à 71, récit 10 - Le Léviathan, pages 72 à 77, récit, illustré par Léonard SARLUIS 11 - Les Esclaves volontaires, pages 78 à 84, récit 12 - La Morale du Léviathan, pages 85 à 89, récit 13 - L'Assassinat du style, pages 90 à 95, récit, illustré par Léonard SARLUIS 14 - Le Théâtre du Léviathan, pages 96 à 100, récit 15 - Le Rajeunissement des cellules, pages 101 à 106, récit 16 - Le Siècle des corps sans âme, pages 107 à 110, récit 17 - Les Héritiers du Marquis, pages 111 à 116, récit 18 - La Naissance de l'humour, pages 117 à 120, récit 19 - La Révolte des singes, pages 121 à 126, récit 20 - Le Chien dissocié, pages 127 à 132, récit, illustré par Léonard SARLUIS 21 - Un Visionnaire, pages 133 à 139, récit, illustré par Léonard SARLUIS 22 - L'Amour mort, pages 140 à 145, récit 23 - La Peur de la chose inconnue, pages 146 à 151, récit 24 - La Lévitation universelle, pages 152 à 156, récit, illustré par Léonard SARLUIS 25 - L'Agrandissement des souvenirs, pages 157 à 160, récit 26 - L'Homme coupé en deux, pages 161 à 165, récit 27 - La Catastrophe du Photophonium, pages 166 à 170, récit 28 - Les Ferropucerons, pages 171 à 174, récit 29 - L'Amour industriel, pages 175 à 178, récit 30 - La Révolte des machines, pages 179 à 183, récit 31 - Les Plantes industrielles, pages 184 à 187, récit 32 - La Chasse aux fantômes, pages 188 à 190, récit 33 - Les Surhommes, pages 191 à 195, récit 34 - La Conjuration des larves, pages 196 à 199, récit 35 - Locations de corps, pages 200 à 204, récit 36 - Le Jardin des planètes, pages 205 à 210, récit, illustré par Léonard SARLUIS 37 - Les Matérialisations de cauchemars à trois dimensions, pages 211 à 215, récit 38 - Les Bactéries géantes, pages 216 à 219, récit, illustré par Léonard SARLUIS 39 - Le Dégoût de l'immortalité, pages 220 à 222, récit 40 - Le Rat, pages 223 à 227, récit 41 - La Femme-échantillon, pages 228 à 233, récit, illustré par Léonard SARLUIS 42 - Le Poète-type, pages 234 à 239, récit, illustré par Léonard SARLUIS 43 - Le Massacre des Homuncules, pages 240 à 245, récit, illustré par Léonard SARLUIS 44 - Les Deux sauvages, pages 246 à 249, récit 45 - Au-delà des forces naturelles, pages 250 à 253, récit 46 - L'Immortalité par les idées, pages 254 à 259, récit 47 - Les Gares de l'Infini, pages 260 à 264, récit 48 - La Maison des Corps, pages 265 à 270, récit 49 - L'Aigle d'or, pages 271 à 277, récit, illustré par Léonard SARLUIS 50 - La Résurrection, pages 278 à 281, récit 51 - L'Invention du monde, pages 282 à 288, récit, illustré par Léonard SARLUIS 52 - Le Secret de l'Atome, pages 289 à 298, récit 53 - Épilogue, pages 299 à 300, épilogue 54 - Fabrice MUNDZIK, Le Vaste univers de la quatrième dimension, pages 303 à 329, postface, illustré par Adrien BARRÈRE & Ernesto BROD 55 - Retours à la quatrième dimension, pages 331 à 334, nouvelle, illustré par Pierre DELARUE-NOUVELLIÈRE 56 - La Découverte de Dieu (Conversation avec Cyrano), pages 335 à 338, nouvelle 57 - La Fin du manuscrit des Lunariens (Conversation avec Cyrano), pages 339 à 342, nouvelle 58 - L'Orchestre de l’avenir, pages 343 à 344, article 59 - Où est la réalité (L'Avenir de l'intelligence) ?, pages 345 à 346, article 60 - La Voix du Léviathan (La Mission intellectuelle de la radiodiffusion), pages 347 à 348, article 61 - Visions d’un autre monde (L'Avenir intellectuel de la radiodiffusion), pages 349 à 350, article 62 - Psyché Sept lampes (La Mission intellectuelle de la radiodiffusion), pages 351 à 352, article, illustré par Joë BRIDGE 63 - Gus BOFA, La Femme adultère (Voyage au pays de la quatrième dimension), pages 355 à 356, nouvelle, illustré par Gus BOFA 64 - René BUZELIN & Robert TRÉNO, Au Pays de la Quatrième Dimension, pages 357 à 358, nouvelle 65 - Robert OUDOT, Retour à la barbarie (Contes possibles), pages 359 à 361, nouvelle 66 - Olivier DIRAISON-SEYLOR, La Fin du Monde (Anticipation), pages 362 à 364, nouvelle 67 - Claude ORVAL, Fou ?…, pages 365 à 367, nouvelle 68 - SEG, L'Homme aux quatre canaux semi-circulaires (Conte fantastique), pages 368 à 372, nouvelle 69 - Gabriel de LAUTREC, Dans le monde voisin…, pages 373 à 376, nouvelle Critiques des autres éditions ou de la série

La première édition de cet ouvrage fut publiée en 1912, à une époque où la quatrième dimension ne figurait pas au pain quotidien de l'amateur d'étrange. Son auteur, Gaston William Adam de Pawlowski, vécut de 1874 à 1933. Il fit une carrière de journaliste, s'occupa de critique dramatique, et dirigea plusieurs journaux – dont les titres n'évoquent guère l'insolite littéraire : « Le Vélo », « Comœdia », « L'Opinion ». Ce « Voyage » n'est pas présenté comme un roman. Il est précédé d'un « Examen critique », dans lequel l'auteur explique qu'il résulte de la juxtaposition d'une série de nouvelles, de fragments divers dont il augmentait irrégulièrement la substance. En vérité, ce « Voyage » ne peut guère être assimilé à un roman. Il lui manque un commencement, un milieu et une fin, ainsi qu'une action. On ne peut pas y voir une œuvre purement statique : des civilisations diverses sont évoquées, on parle de leur développement, de leur sclérose et de leur chute, mais ces divers événements sont présentés d'une façon extrêmement discontinue, incomplète, qui est évidemment le résultat de leur rédaction irrégulière. Gaston de Pawlowski n'a pas jugé nécessaire de les récrire pour en faire un tout. Les cinquante premières pages de ce volume sont occupées par l'« Examen critique » mentionné plus haut. En un style confus et assez prétentieux, l'auteur s'efforce de justifier son œuvre et d'en expliquer la signification. Quelle est, pour lui, cette quatrième dimension qui figure dans le titre ? Il répond explicitement à cette question : il faut voir, sous ce terme, « le symbole nécessaire d'un inconnu sans lequel le connu ne pourrait pas exister. La Quatrième Dimension, dans notre monde à trois dimensions, c'est cette variable dont l'existence est indispensable dans toute équation de l'esprit humain mais dont la qualité s'évanouit au contact des chiffres dès que l'on tente de lui donner une valeur particulière ». Dans le cours de son roman, il assimile (au chapitre XLVIII) cette quatrième dimension à ce que nous appelons aujourd'hui le subconscient. En fait, il s'agit principalement d'une sorte de perception spiritualiste, qui met les êtres vivants en contact les uns les autres plus parfaitement que nos sens ne le permettent, et dont les effets peuvent être rapprochés de ce qu'Olaf Stapledon décrivait sous le titre de « moment suprême » dans son « Star maker ». Pour Gaston de Pawlowski, cette recherche de la quatrième dimension revient encore à « créer Dieu par l'homme et en lui ». Ce qu'il raconte dans son livre, ce sont en fait les étapes laborieuses de cette recherche (dans une sorte d'histoire future de l'humanité) et les bienfaits dont les vivants furent gratifiés le jour où ils parvinrent au but. L'idée centrale du roman procède d'une réaction contre le collectivisme (qui conduit à la notion du « Leviathan », l'état-monstre vivant) et le machinisme (dont un aboutissement peut être constitué par une technocratie myope). Cette réaction est saine et louable, et le lecteur ne peut que partager l'aversion qu'éprouve l'auteur à l'égard de l'une et de l'autre de ces formes de gouvernement. Mais l'expression que Gaston de Pawlowski donne à son aversion est confuse, pesante et, au total, assez peu convaincante. Il prône, au passage, la nécessité du style, et en vante les bienfaits ; mais il ne prêche guère par l'exemple. Ses développements sont imprécis, laborieux, et présentés avec une lourdeur à côté de laquelle l'anglais de Stapledon – pourtant assez lent – possède la vivacité d'un roman policier. Le message de Gaston de Pawlowski était éminemment valable il y a cinquante ans, et il demeure toujours digne d'être entendu. Malheureusement, les prétentions philosophiques, stylistiques et satiriques de l'auteur le desservent considérablement. Évidemment, la présentation d'une histoire (même future) de l'humanité ne se prête guère à un style alerte ou entraînant. Dans le cas présent, la situation se trouve aggravée par le fait que cette histoire résulte de la juxtaposition d'un certain nombre de fragments discontinus, qui exposent l'auteur à des contradictions (par exemple lorsqu'il s'agit du sort d'un couple primitif conservé comme échantillon : chapitres XXV et XL) et qui privent le lecteur de toute vue d'ensemble. Cet avenir est présenté en tableaux vagues, maladroitement esquissés, insuffisamment développés, et dont le schéma pessimiste finit par être lassant par sa monotonie : une invention nouvelle est faite ; elle provoque d'abord des résultats favorables à l'humanité ; mais des conséquences néfastes, imprévues aux premiers moments, accablent bientôt les hommes de leurs méfaits. Dans son « Examen critique », Gaston de Pawlowski parle de l'humour, qu'il assimile à l'esprit de doute, au scepticisme ironique qui doit faire équilibre à la froide et trompeuse certitude des sciences. Une fois de plus, on est obligé de constater qu'il n'utilise guère, dans son œuvre, les principes très louables qu'il expose. L'humour est un des Grands Absents de ce livre. L'action lui fait également défaut. On le remarque d'autant plus facilement que les premiers chapitres, évoquant la découverte fortuite de la quatrième dimension par le narrateur, se distinguent par des notations assez adroites, et dont le développement eût permis l'amorce d'une intrigue : cette boîte dont on peut atteindre l'intérieur sans avoir à en soulever le couvercle, cette diligence qu'on peut prendre n'importe où et n'importe quand, ne sont, sous la plume de l'auteur, que des artifices rapidement abandonnés, peut-être à cause de leur côté futile. En fait, Gaston de Pawlowski avait une thèse à défendre. Il n'a pas cherché à raconter une action. Était-il vraiment nécessaire de rééditer un tel livre ? À en croire le texte de présentation, on a parlé, à son propos, de « philosophie-fiction ». Hélas, le passage d'un demi-siècle n'a guère été favorable au second aspect de l'œuvre : il en a souligné les défauts beaucoup plus clairement que les qualités. Pourquoi ne pas avoir plutôt présenté au public l'ouvrage de Stapledon mentionné plus haut, « Star maker », dont on attend encore la traduction française ? Là, le terme de « philosophie-fiction » peut s'appliquer avec beaucoup plus de justesse. Le livre de Gaston de Pawlowski ne mérite une place que dans un musée de la science-fiction – et, plus exactement, dans une aile un peu désaffectée. Demètre IOAKIMIDIS

La première édition de cet ouvrage fut publiée en 1912, à une époque où la quatrième dimension ne figurait pas au pain quotidien de l'amateur d'étrange. Son auteur, Gaston William Adam de Pawlowski, vécut de 1874 à 1933. Il fit une carrière de journaliste, s'occupa de critique dramatique, et dirigea plusieurs journaux – dont les titres n'évoquent guère l'insolite littéraire : « Le Vélo », « Comœdia », « L'Opinion ». Ce « Voyage » n'est pas présenté comme un roman. Il est précédé d'un « Examen critique », dans lequel l'auteur explique qu'il résulte de la juxtaposition d'une série de nouvelles, de fragments divers dont il augmentait irrégulièrement la substance. En vérité, ce « Voyage » ne peut guère être assimilé à un roman. Il lui manque un commencement, un milieu et une fin, ainsi qu'une action. On ne peut pas y voir une œuvre purement statique : des civilisations diverses sont évoquées, on parle de leur développement, de leur sclérose et de leur chute, mais ces divers événements sont présentés d'une façon extrêmement discontinue, incomplète, qui est évidemment le résultat de leur rédaction irrégulière. Gaston de Pawlowski n'a pas jugé nécessaire de les récrire pour en faire un tout. Les cinquante premières pages de ce volume sont occupées par l'« Examen critique » mentionné plus haut. En un style confus et assez prétentieux, l'auteur s'efforce de justifier son œuvre et d'en expliquer la signification. Quelle est, pour lui, cette quatrième dimension qui figure dans le titre ? Il répond explicitement à cette question : il faut voir, sous ce terme, « le symbole nécessaire d'un inconnu sans lequel le connu ne pourrait pas exister. La Quatrième Dimension, dans notre monde à trois dimensions, c'est cette variable dont l'existence est indispensable dans toute équation de l'esprit humain mais dont la qualité s'évanouit au contact des chiffres dès que l'on tente de lui donner une valeur particulière ». Dans le cours de son roman, il assimile (au chapitre XLVIII) cette quatrième dimension à ce que nous appelons aujourd'hui le subconscient. En fait, il s'agit principalement d'une sorte de perception spiritualiste, qui met les êtres vivants en contact les uns les autres plus parfaitement que nos sens ne le permettent, et dont les effets peuvent être rapprochés de ce qu'Olaf Stapledon décrivait sous le titre de « moment suprême » dans son « Star maker ». Pour Gaston de Pawlowski, cette recherche de la quatrième dimension revient encore à « créer Dieu par l'homme et en lui ». Ce qu'il raconte dans son livre, ce sont en fait les étapes laborieuses de cette recherche (dans une sorte d'histoire future de l'humanité) et les bienfaits dont les vivants furent gratifiés le jour où ils parvinrent au but. L'idée centrale du roman procède d'une réaction contre le collectivisme (qui conduit à la notion du « Leviathan », l'état-monstre vivant) et le machinisme (dont un aboutissement peut être constitué par une technocratie myope). Cette réaction est saine et louable, et le lecteur ne peut que partager l'aversion qu'éprouve l'auteur à l'égard de l'une et de l'autre de ces formes de gouvernement. Mais l'expression que Gaston de Pawlowski donne à son aversion est confuse, pesante et, au total, assez peu convaincante. Il prône, au passage, la nécessité du style, et en vante les bienfaits ; mais il ne prêche guère par l'exemple. Ses développements sont imprécis, laborieux, et présentés avec une lourdeur à côté de laquelle l'anglais de Stapledon – pourtant assez lent – possède la vivacité d'un roman policier. Le message de Gaston de Pawlowski était éminemment valable il y a cinquante ans, et il demeure toujours digne d'être entendu. Malheureusement, les prétentions philosophiques, stylistiques et satiriques de l'auteur le desservent considérablement. Évidemment, la présentation d'une histoire (même future) de l'humanité ne se prête guère à un style alerte ou entraînant. Dans le cas présent, la situation se trouve aggravée par le fait que cette histoire résulte de la juxtaposition d'un certain nombre de fragments discontinus, qui exposent l'auteur à des contradictions (par exemple lorsqu'il s'agit du sort d'un couple primitif conservé comme échantillon : chapitres XXV et XL) et qui privent le lecteur de toute vue d'ensemble. Cet avenir est présenté en tableaux vagues, maladroitement esquissés, insuffisamment développés, et dont le schéma pessimiste finit par être lassant par sa monotonie : une invention nouvelle est faite ; elle provoque d'abord des résultats favorables à l'humanité ; mais des conséquences néfastes, imprévues aux premiers moments, accablent bientôt les hommes de leurs méfaits. Dans son « Examen critique », Gaston de Pawlowski parle de l'humour, qu'il assimile à l'esprit de doute, au scepticisme ironique qui doit faire équilibre à la froide et trompeuse certitude des sciences. Une fois de plus, on est obligé de constater qu'il n'utilise guère, dans son œuvre, les principes très louables qu'il expose. L'humour est un des Grands Absents de ce livre. L'action lui fait également défaut. On le remarque d'autant plus facilement que les premiers chapitres, évoquant la découverte fortuite de la quatrième dimension par le narrateur, se distinguent par des notations assez adroites, et dont le développement eût permis l'amorce d'une intrigue : cette boîte dont on peut atteindre l'intérieur sans avoir à en soulever le couvercle, cette diligence qu'on peut prendre n'importe où et n'importe quand, ne sont, sous la plume de l'auteur, que des artifices rapidement abandonnés, peut-être à cause de leur côté futile. En fait, Gaston de Pawlowski avait une thèse à défendre. Il n'a pas cherché à raconter une action. Était-il vraiment nécessaire de rééditer un tel livre ? À en croire le texte de présentation, on a parlé, à son propos, de « philosophie-fiction ». Hélas, le passage d'un demi-siècle n'a guère été favorable au second aspect de l'œuvre : il en a souligné les défauts beaucoup plus clairement que les qualités. Pourquoi ne pas avoir plutôt présenté au public l'ouvrage de Stapledon mentionné plus haut, « Star maker », dont on attend encore la traduction française ? Là, le terme de « philosophie-fiction » peut s'appliquer avec beaucoup plus de justesse. Le livre de Gaston de Pawlowski ne mérite une place que dans un musée de la science-fiction – et, plus exactement, dans une aile un peu désaffectée. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87335 livres, 112305 photos de couvertures, 83770 quatrièmes. |

| 10837 critiques, 47176 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |