|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

Fiche livre

Fiche livre |

Connexion adhérent |

|

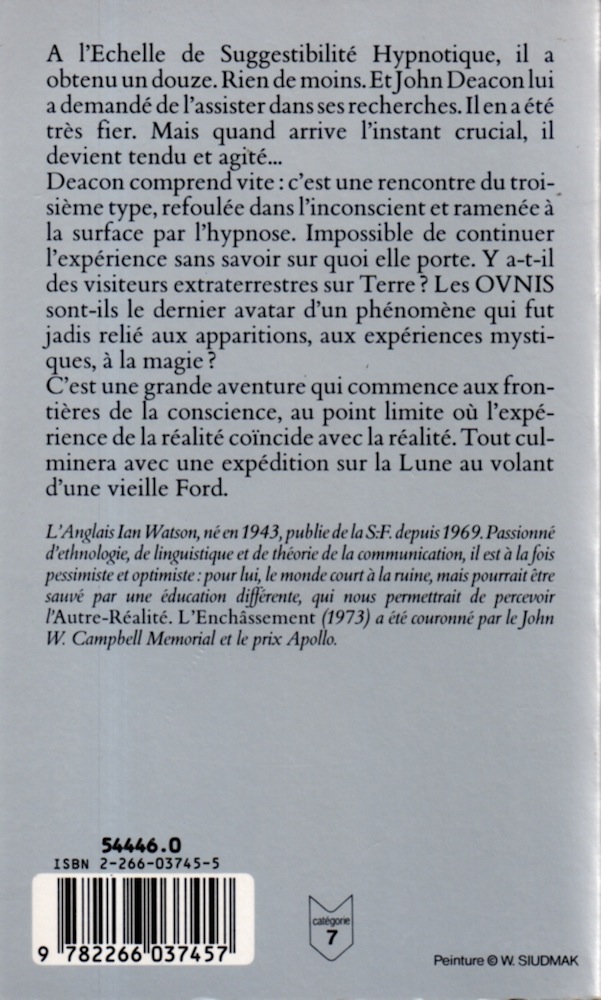

Les Visiteurs du miracle

Ian WATSON Titre original : Miracle Visitors, 1978 Première parution : Gollancz, juillet 1978 ISFDB Traduction de Henry-Luc PLANCHAT Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5405 n° 5405  Dépôt légal : juillet 1991, Achevé d'imprimer : juin 1991 Roman, 290 pages, catégorie / prix : 7 ISBN : 2-266-03745-5 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction Roman dédié à : Pour Bertrand Méheust, qui m'enthousiasma pour le problème...

Quatrième de couverture

A l'Echelle de Suggestibilité Hypnotique, il a obtenu un douze. Rien de moins. Et John Deacon lui a demandé de l'assister dans ses recherches. Il en a été très fier. Mais quand arrive l'instant crucial, il devient tendu et agité...

Deacon comprend vite : c'est une rencontre du troisième type, refoulée dans l'inconscient et ramenée à la surface par l'hypnose. Impossible de continuer l'expérience sans savoir sur quoi elle porte. Y a-t-il des visiteurs extraterrestres sur Terre ? Les OVNIS sont-ils le dernier avatar d'un phénomène qui fut jadis relié aux apparitions, aux expériences mystiques, à la magie ?

C'est une grande aventure qui commence aux frontières de la conscience, au point limite où l'expérience de la réalité coïncide avec la réalité. Tout culminera avec une expédition sur la Lune au volant d'une vieille Ford.

L'Anglais Ian Watson, né en 1943, publie de la S.-F. depuis 1969. Passionné d'ethnologie, de linguistique et de théorie de la communication, il est à la fois pessimiste et optimiste : pour lui, le monde court à la ruine, mais pourrait être sauvé par une éducation différente, qui nous permettrait de percevoir l'Autre-Réalité. L'Enchâssement (1973) a été couronné par le John W. Campbell Memorial et le prix Apollo.

Critiques des autres éditions ou de la série

Depuis le fameux Enchâssement (Livre de Poche), Ian Watson bâtit une œuvre méthodiquement agencée autour des limites métaphysiques des systèmes de pensée, en particulier les sciences contemporaines. Une sorte d'épistémologie-fiction. Les visiteurs du miracle (comme Les yeux géants de Jeury, chez Laffont) s'inspire du remarquable essai de Bertrand Méheust : Science-fiction et soucoupes volantes (Mercure de France). Le phénomène OVNI sert ici de moteur à une réflexion sur la conscience, la nature de son lien au réel. Assez curieusement, c'est le modèle informatique qui sert de support à un retour de la pensée magique. Comme chez Jeury, comme chez le Dick de Siva (Denoël), la structure du programme est extrapolée sur le plan métaphysique, réactivant (apparemment) les processus du mysticisme. Pour Baudrillard (Simulacres et simulation, Galilée), notre société de l'informatisation, de la TV, du classement, de la génétique, des hologrammes, se transforme en un univers de pure simulation, conduisant à la perte du sentiment de réel et, corrélativement, à une mort déliquescente de l'imaginaire. La SF et la sword and sorcery vivent aussi à l'heure des artefacts : Rencontre du troisième type. La guerre des étoiles, Excalibur — machineries factices, supermarchés cinématographiques, rouages à évacuer l'imaginaire. Face à cette dissipation, la pensée magique n'est-elle pas une façon de sauver le principe de réalité, de restituer de la substance à un univers d'informations sans origine et sans destination ? Chez Watson, le processus mystique n'est pas joué au premier degré comme dans l'épopée fantastique (où la pensée magique va de soi) mais sert à faire éclater le cadre de la raison, du discours rationnel. De telle sorte que, bien que moins baroque que Jeury et moins désespérée que Dick, la démarche de Watson est aussi celle d'un voyage au bout du langage, ce système des systèmes. Bruno LECIGNE |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |