|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Les Solariens

Norman SPINRAD Titre original : The Solarians, 1966 Première parution : New York, USA : Paperblack Library, 1966 ISFDB Traduction de Michelle CHARRIER GALLIMARD (Paris, France), coll. Folio SF  n° 76 n° 76  Dépôt légal : octobre 2001, Achevé d'imprimer : 15 octobre 2001 Réédition Roman, 240 pages, catégorie / prix : F5 ISBN : 2-07-042079-5 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture d'apès photo © Noriko O. Kawamoto / Photonica

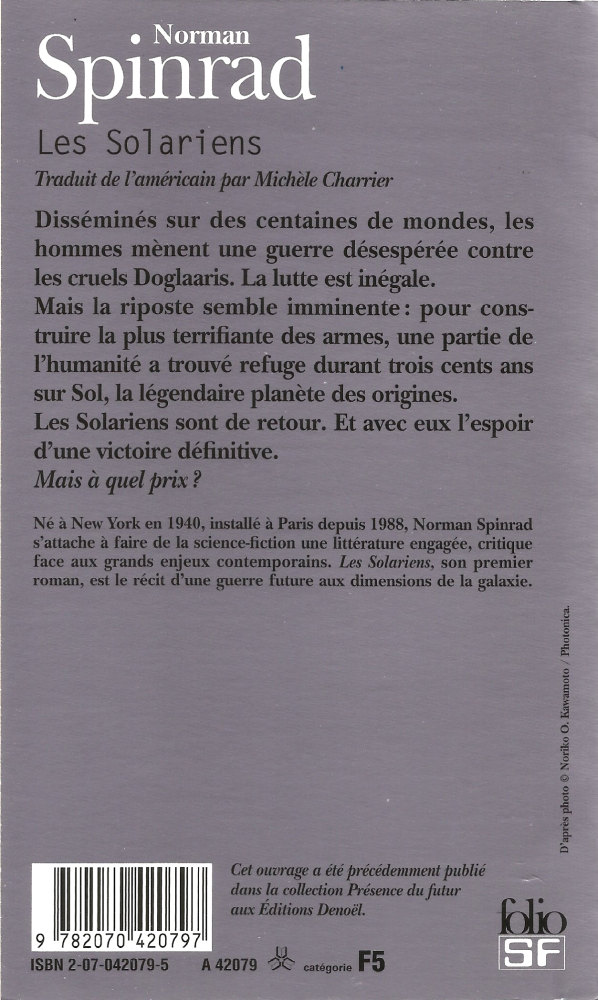

Quatrième de couverture

Disséminés sur des centaines de mondes, les hommes mènent une guerre désespérée contre les cruels Doglaaris. La lutte est inégale.

Mais la riposte semble imminente : pour construire la plus terrifiante des armes, une partie de l'humanité a trouvé refuge durant trois cents ans sur Sol, la légendaire planète des origines.

Les Solariens sont de retour. Et avec eux l'espoir d'une victoire définitive.

Mais à quel prix ?

Né à New York en 1940, installé à Paris depuis 1988, Norman Spinrad s'attache à faire de la science-fiction une littérature engagée, critique face aux grands enjeux contemporains. Les Solariens, son premier roman, est le récit d'une guerre future aux dimensions de la galaxie.

Critiques des autres éditions ou de la série

Premier roman de Spinrad, publié en 1969 chez Marabout, Les Solariens est un space-opera en apparence classique, mais qui contient déjà en germe quelques-uns des thèmes qu'il exploitera brillamment par la suite. La guerre qui fait rage entre les humains, répartis sur quelques centaines de mondes, et les Doglaaris, civilisation belliqueuse fondée sur la logique, donne l'avantage à ces derniers. L'ultime espoir repose sur Forteresse Sol : le berceau de l'humanité s'est en effet isolé du conflit en promettant de revenir avec l'arme qui retournera la situation. Mais les Solariens venus dans un vaisseau sans défense sont d'autant plus déconcertants qu'ils choisissent le jeune commandant Palmer comme négociateur et présentent un plan à l'issue incertaine, basé sur la manipulation psychique des dirigeants ennemis, qu'on approchera en prétextant une reddition. On comprend la déception des militaires qui comptaient disposer d'une suprématie technologique, et leur attitude dubitative devant la solution retenue. La révolution proposée par les Solariens est avant tout conceptuelle : la logique informatique, considérée comme le summum du conformisme, est battue en brèche dès lors qu'intervient un événement imprévisible. Au lieu de se battre sur le terrain des Doglaaris, par ordinateurs interposés, il convient de se montrer alogique. La révolution des mentalités dépasse le simple cadre militaire : sur le plan social, le changement, conforme à la contre-culture des années 60, prône l'identité communautaire, l'amour libre, la consommation de substances libérant l'esprit. Encore fallait-il oser l'écrire. De ce point de vue, Spinrad était déjà ce contestataire iconoclaste bousculant les préjugés. Le livre est plus discret quant au sort final des Doglaaris, qu'on a présentés si radicalement opposés à tout qu'il ne peut rien rester d'eux après la victoire. Une œuvre de jeunesse somme toute sympathique qui se relit avec plaisir. Claude ECKEN (lui écrire)

Nous considérons Norman Spinrad comme l’un des grands espoirs d’une science-fiction américaine qui en a bien besoin. Sa nouvelle En terrain neutre (Fiction n° 166) contenait plus que des promesses : la marque d’un talent qui ne demandait qu’à s’affirmer. Les autres récits de lui que nous avons pu lire en français, quoique d’un niveau plus faible, n’apportaient pas d’élément susceptible de nous faire changer d’avis. Les éditions Marabout publient aujourd’hui le premier roman qu’ait écrit Spinrad : Les Solariens (1966) et, si nous nous tenons toujours à notre première opinion, c’est comme le naufragé s’agrippant à son épave. Ne croyez tout de même pas que Les Solariens soit un mauvais livre, mais n’imaginez pas non plus qu’il en soit un bon. Dorénavant, lorsque quelqu’un cherchera à qualifier un roman anodin, sans grand défaut ni qualité, vacciné au corrector comme dirait Daninos, la comparaison avec Les Solariens s’imposera immédiatement à son esprit. Voici, en quelques mots, la trame du récit. Il s’agit une fois de plus d’une guerre galactique : dans leur expansion, les Terriens rencontrent une race d’extra-terrestres, les Duglaari ; la compréhension mutuelle est immédiate et, quand le livre débute, une guerre totale fait donc rage depuis des siècles. Les Duglaari sont commandés par un gigantesque ordinateur ; en conséquence toutes leurs actions sont régies par une logique implacable et les pauvres humains sont peu à peu repoussés. (Si cette histoire vous apporte une impression de déjà vu, cessez de vous inquiéter ; ce n’est pas une impression.) Les hommes ont bien tenté de répondre avec les mêmes armes et d’utiliser l’électronique pour se défendre, mais ce sont des êtres trop profondément illogiques et la défaite, c’est à dire l’extermination totale, semble inéluctable. Ils espèrent tout de même qu’un secours viendra du coin le plus reculé de leur empire : le système solaire. Quelle sera la nature de ce secours ? C’est le sujet du livre. L’idée de Spinrad est intéressante, et même assez originale, sinon très convaincante, mais qu’elle suffise à former la matière d’un récit de deux cent quarante pages semble douteux. Nous pensons que Spinrad a commis là une erreur qui n’est que trop fréquente, surtout chez les jeunes auteurs : confondre un sujet de nouvelle ou même de novelette avec celui d’un roman. Il est donc obligé de délayer, d’ajouter des développements inutiles, de ralentir l’action au maximum en écrivant des dialogues du type Je vais vous expliquer… En conséquence, Les Solariens distillent un ennui de bonne compagnie coupé par quelques sursauts d’intérêt : le premier chapitre, par exemple, est parfaitement bien construit. Il s’agit d’une bataille spatiale inspirée manifestement de Fool’s mate de Robert Sheckley (Astounding S F, mars 1953). Cet épisode, à peu près inutile pour la progression harmonieuse du roman, nous semble remarquable par son utilisation systématique de données mathématiques dans un contexte dramatique. Les Solariens présentent encore d’autres éléments intéressants, la notion de Groupe Organique entre autres : « C’est la nouvelle unité de base, s’appuyant non plus sur la similitude de ses membres, mais sur leurs dissemblances (…) Des personnes de nature et de talents très divers se groupent dans l’unité de base. » Le Groupe Organique est donc une nouvelle conception de la famille qui n’est plus considérée comme un groupe comprenant le mari, la femme et les enfants, mais comme une assemblée d’êtres aux qualités complémentaires. Ce qui nous gêne un peu, c’est que le Groupe Organique puisse être considéré comme une nouveauté dans un lointain avenir, alors que les signes avant-coureurs d’un changement dans les structures familiales peuvent être observés de nos jours, et même dans des films aussi commerciaux que Bob et Carol et Ted et Alice. En résumé, ce livre, malgré quelques pages bien venues, doit être classé dans la catégorie « œuvre de débutant doué, capable de mieux faire ». Norman Spinrad a d’ailleurs écrit depuis un roman très controversé, Bug Jack Barron, que l’on peut aimer ou non, mais qui possède le rare mérite d’être un ouvrage-pont susceptible d’attirer ceux qui se croient trop intelligents pour lire ces gamineries que l’on appelle science-fiction. Nous voudrions maintenant dire quelques mots sur la collection Marabout, ses traducteurs et ses présentateurs. Plusieurs éléments parlent en faveur de la série belge la présentation est pratique, l’illustration de couverture pas trop repoussante et le « Dossier Marabout » en fin de volume part d’une bonne intention (on y rencontre par exemple les avis du « comité de lecture » sur le livre qu’il a choisi et, comme ses participants sont identifiés par leurs initiales, il est possible d’instaurer un petit jeu de société qu’on pourrait appeler – Trouvez les coupables ! »). On y rencontre aussi une liste des meilleurs titres de science-fiction de ces dernières années ; on ne sait trop pourquoi les éditions Marabout ont cru devoir ajouter de ces dernières années, puisqu’un livre comme Les Humanoïdes de Jack Williamson est cité, mais leur petite liste est très bien agencée, si on veut bien lui pardonner de nombreux oublis (inévitables) et quelques choix bizarres : qui oserait dire que Les océans du ciel est le meilleur roman de Kurt Steiner et L’orphelin de Perdide le plus beau Wul ? Mais il y a des éléments négatifs dont il nous faut parler. D’une part, la traduction des Solariens laisse pour le moins à désirer. Maladroite, pleine d’impropriétés, elle laisse transparaître l’américain sous toutes les phrases et ferait le bonheur des étudiants anglicistes, si on leur en donnait un passage comme thème. Nous avons même vu un mot courant laissé en anglais par la traductrice. Si on ajoute que les fautes d’impression sont multiples, tout sera dit sur le sujet. D’autre part, voici une phrase tirée de la présentation qui se trouve à la fin du volume : « Les habitants du soleil, les Solariens, dont l’arme souveraine, l’« absolute Space Time sense », devrait faire la loi. » Bien ! Tout d’abord, de quel droit appelle-t-on des êtres venus du système solaire des habitants du soleil ? Nous savons que, dans le roman, les humains emploient ces termes mais, s’il est normal que nos descendants forgent des sens nouveaux aux mots, un présentateur se doit d’employer le langage de son temps et de savoir que l’« habitant du Soleil » (avec une majuscule), pour un homme vivant sur la Terre, serait un être qui vit sur cette étoile. La même faute est répétée sur la couverture. Ensuite, qu’est-ce que c’est que cet absolute Space Time sense ? Étant donné que ce « nom » n’est pas écrit une seule fois dans le livre, nous sommes devant deux hypothèses : ou le présentateur a emprunté son Paris-Hollywood à Jacques Goimard (pour les non-initiés, voir le courrier des lecteurs du Fiction n° 144) ; ou le roman a été coupé et, dans ce cas, que penser de la mention « texte intégral » sur la couverture ? Et, dans les deux cas, de qui se moque-t-on ? Marcel THAON |

| Dans la nooSFere : 87301 livres, 112257 photos de couvertures, 83737 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |