|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Masque

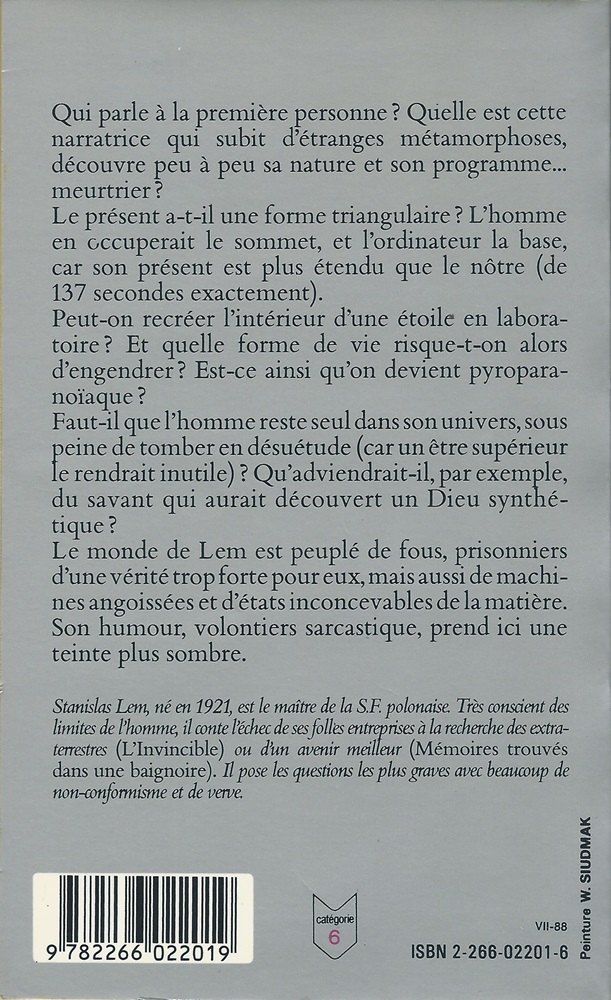

Stanislas LEM Titre original : Maska, 1968/1976 ISFDB Traduction de Laurence DYÈVRE Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5294 n° 5294  Dépôt légal : juin 1988, Achevé d'imprimer : juin 1988 Réédition Roman, 224 pages, catégorie / prix : 6 ISBN : 2-266-02201-6 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Qui parle à la première personne ? Quelle est cette narratrice qui subit d'étranges métamorphoses, découvre peu à peu sa nature et son programme... meurtrier ?

Le présent a-t-il une forme triangulaire ? L'homme en occuperait le sommet, et l'ordinateur la base, car son présent est plus étendu que le nôtre (de 137 secondes exactement).

Peut-on recréer l'intérieur d'une étoile en laboratoire ? Et quelle forme de vie risque-t-on alors d'engendrer ? Est-ce ainsi qu'on devient pyroparanoïaque ?

Faut-il que l'homme reste seul dans son univers, sous peine de tomber en désuétude (car un être supérieur le rendrait inutile) ? Qu'adviendrait-il, par exemple, du savant qui aurait découvert un Dieu synthétique ?

Le monde de Lem est peuplé de fous, prisonniers d'une vérité trop forte pour eux, mais aussi de machines angoissées et d'états inconcevables de la matière. Son humour, volontiers sarcastique, prend ici une teinte plus sombre.

Stanislas Lem, né en 1921, est le maître de la S.F. polonaise. Très conscient des limites de l'homme, il conte l'échec de ses folles entreprises à la recherche des extraterrestres (L'Invincible) ou d'un avenir meilleur (Mémoires trouvés dans une baignoire). Il pose les questions les plus graves avec beaucoup de non-conformisme et de verve.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - La Formule de Lymphater (Formula Lymphatera, 1961), pages 9 à 41, nouvelle, trad. Laurence DYÈVRE 2 - L'Invasion Aldébaranaise (Inwazja z Aldebarana, 1959), pages 45 à 56, nouvelle, trad. Laurence DYÈVRE 3 - Cent trente-sept secondes (Sto trzydziesci siedem sekund, 1976), pages 59 à 90, nouvelle, trad. Laurence DYÈVRE 4 - La Vérité (Prawda, 1964), pages 93 à 120, nouvelle, trad. Laurence DYÈVRE 5 - Deux jeunes gens (Dwóch mlodych ludzi, 1969), pages 123 à 130, nouvelle, trad. Laurence DYÈVRE 6 - Le Masque (Maska, 1976), pages 133 à 187, nouvelle, trad. Laurence DYÈVRE 7 - Journal (Pamietnik, 1963), pages 191 à 217, nouvelle, trad. Laurence DYÈVRE

Critiques

Recueil de sept nouvelles ne partageant avec son homologue polonais que la novella-titre, Le Masque déçoit. Passons sur les anecdotiques deux textes les plus courts, pour nous concentrer sur les autres. « La Formule de Lymphater » nous est livré sous la forme d’un demi-dialogue dont les répliques de l’autre interlocuteur n’auraient pas été retranscrites. La grande réputation de l’auteur vient sans aucun doute de certaines intuitions fulgurantes qu’il a pu avoir. Dans L’Invincible, il pressentait sans le nommer le concept de nanotechnologie plus de dix ans avant que Kim Eric Drexler n’en popularise l’idée. Il en va de même ici, bien avant Ray Kurzweil, avec cette fois l’idée omnisciente d’un dieu artificiel et l’obsolescence humaine qui en découle. Lem n’écrit pas de la hard SF mais pousse ses questionnements philosophiques bien au-delà de la simple conscience/révolte d’une pensée artificielle. Dans « Cent trente-sept secondes », l’auteur envisage que le présent de la machine ne soit pas une interface instantanée entre passé et futur, mais qu’il ait une véritable durée, lui conférant une omniscience, limitée certes, à ce présent étendu. Le protagoniste de cette nouvelle n’est pas fou, mais il n’en est pas moins dépassé. Dernier texte intéressant du recueil « La Vérité », raconté ici aussi après coup, par un protagoniste placé en détention. Des chercheurs en quête d’énergie recréent en laboratoire un plasma solaire et, ce faisant, découvrent dans cet environnement une forme de vie ultra-éphémère, mais produisent une catastrophe. Lem, encore très en avance sur son temps, offre dans l’histoire la plus scientifique du recueil une vision minimaliste d’ITER. Dans la novella « Le Masque », on se situe dans la conscience émergeante d’une entité qui s’avère être une femme traversant une salle de bal royale où elle noue une relation énigmatique avec un homme dans un dessein mystérieux. Elle s’interroge ; le lecteur aussi. Lorsqu’elle se découvre être bien autre chose qu’une femme et que son amant aussi, sa raison d’être lui est révélée au terme d’une métamorphose qui doit beaucoup à Kafka. Le texte aurait pu fonctionner, mais nul tenant ni aboutissant ne nous est livré, et le récit s’achève en queue de poisson. Avec « Journal », on racle le fond. Ce « Journal » est celui d’une entité super divine qui, mieux que Dieu, a non seulement créé le monde, mais en a créé des millions. Lem nous livre là des pages de galimatias eschatologique, se paie des paragraphes de mots enfilés comme des perles, jusqu’à l’explication finale dans les trois dernières pages. Sans ce dernier texte, le recueil aurait peut-être été acceptable, mais il y a des limites à tout ! Du moins, il devrait y en avoir à l’arrogance intellectuelle, ne serait-ce que pour lui éviter de sombrer dans un ridicule aussi achevé. Jean-Pierre LION Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Przyjaciel , 1965, Marek Nowicki &Jerzy Stawick (d'après le texte : L'Invasion Aldébaranaise) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |