|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

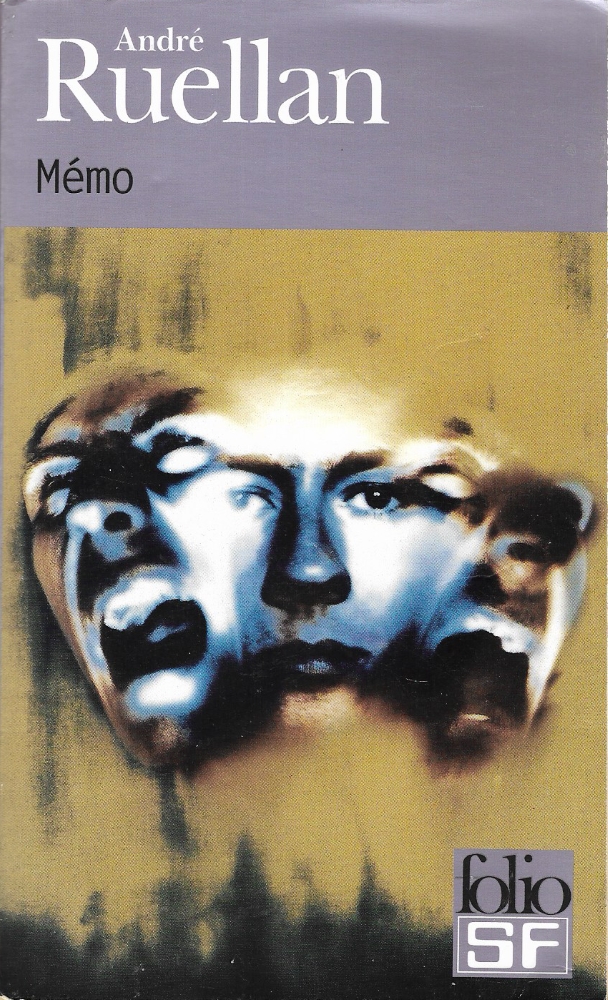

Mémo

André RUELLAN Première parution : Paris, France : Denoël, Présence du futur, 1984 GALLIMARD (Paris, France), coll. Folio SF  n° 68 n° 68  Date de parution : septembre 2001 Dépôt légal : août 2001, Achevé d'imprimer : 13 août 2001 Réédition Roman, 224 pages, catégorie / prix : F5 ISBN : 2-07-041897-9 Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture : d'après photo © DIAF.

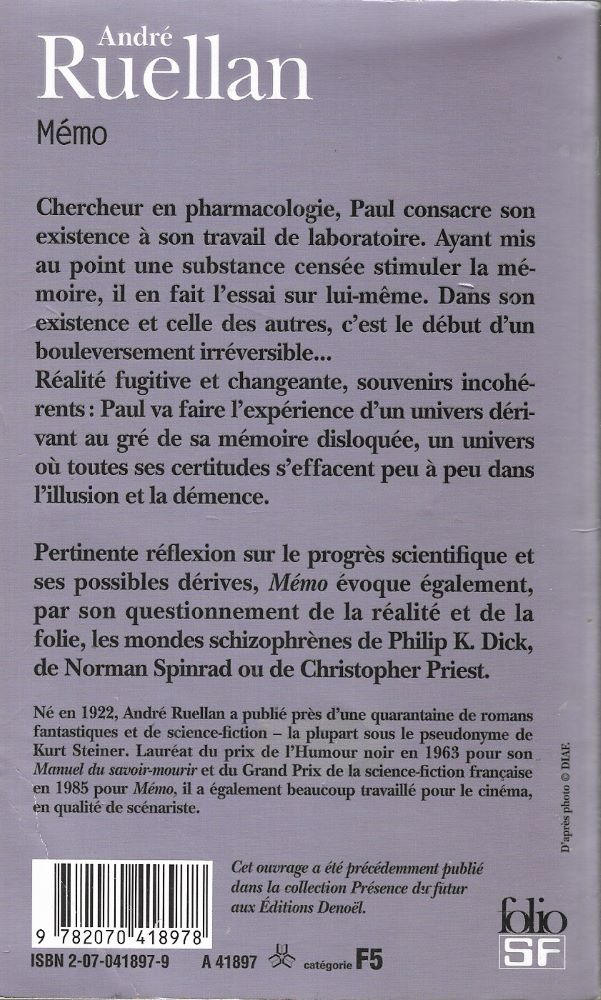

Quatrième de couverture

Chercheur en pharmacologie, Paul consacre son existence à son travail de laboratoire. Ayant mis au point une substance censée stimuler la mémoire, ils en fait l'essai sur lui-même. Dans son existence et celle des autres, c'est le début d'un bouleversement irréversible...

Réalité fugitive et changeante, souvenirs incohérents : Paul va faire l'expérience d'un univers dérivant au gré de sa mémoire disloquée, un univers où toutes ses certitudes s'effacent peu à peu dans l'illusion et la démence.

Pertinentes réflexions sur le progrès scientifique et ses possibles dérives, Mémo évoque également par son questionnement de la réalité et de la folie, les mondes schizophrènes de Philip K. Dick, de Norman Spinrad et de Christopher Priest.

Né en 1922, André Ruellan a publié près d'une quarantaine de romans fantastiques et de science-fiction — la plupart sous le pseudonyme de Kurt Steiner. Lauréat du prix de l'humour noir en 1963 pour son Manuel du savoir-mourir et du grand prix de la science-fiction française en 1985 pour Mémo, il a également beaucoup travaillé pour le cinéma en qualité de scénariste.

Critiques

Chercheur en pharmacologie et découvreur du « Mémoryl », un médicament pour la mémoire en voie de commercialisation, Paul expérimente déjà d'autres drogues mémorielles aux effets surprenants : il semble osciller entre différentes époques et se découvre une autre vie... Dysmnésies ? Hallucinations ? Schizophrénie induite ? Complot ? Après s'être cru fou, Paul retissera ses souvenirs éclatés en une trame cohérente et comprendra qu'il peut altérer le cours du temps. Poursuivant ses recherches, il mettra au point d'autres dérivés, dont une substance capable d'agir sur un organisme avant même son ingestion... Depuis Dick et les dickiens, l'altération de la perception de la réalité et du temps est un thème classique — il l'était même à la première parution de ce roman, en 1984. Aussi les inquiétudes initiales du personnage ne surprennent-elles guère. Mais Ruellan a le mérite d'élargir progressivement son sujet en dessinant, parallèlement à l'errance du personnage, celle de toute une société : après avoir resitué quelques faits d'actualités pour chaque date du passé où Paul fait escale — principalement entre 1956 et 1984 — , il décrit ensuite une société future menacée d'aliénation par l'utilisation courante d'une drogue mémorielle. On remarque toutefois l'absence d'effort pour rendre la situation de départ plus vraisemblable : Paul n'est ni plus prudent ni plus « scientifique » que le Dr Jekyll à qui ses amis le comparent sans même chercher à freiner ses expérimentations sauvages. Ruellan préfère entrer directement dans le vif du sujet pour entraîner le lecteur dans un vertigineux tourbillon de voyages temporels que Paul aura la plus grande peine à maîtriser. Malgré la relative sécheresse d'un style qui privilégie les idées par rapport au romanesque, ce Grand Prix de la SF Française 1985, qui jongle habilement avec les devenirs possibles et les paradoxes temporels en explorant à fond leurs postulats, demeure un roman impressionnant. Pascal PATOZ (lui écrire) Critiques des autres éditions ou de la série

Brillant exercice que ce court roman aux séquences rapides et hachées : Mémo est une tourbillonnante plongée dans un univers délirant, celui d'un chercheur ayant mis au point une substance pour améliorer la mémoire. Dans un premier temps, Paul souffre d'une amnésie occultant plusieurs années de sa vie, et il est contraint de s'adapter à un monde qu'il ne connaît plus. Mais il se retrouve très vite dans son passé, et attribue alors les récents événements à un phénomène hallucinatoire. Enfin, il ne cesse d'osciller entre ces diverses périodes de son existence pour finir par se trouver confronté à plusieurs réalités contradictoires, toujours plus cauchemardesques, sans réussir à faire la part des hallucinations. C'est digne du meilleur Philip K. Dick, et il faut louer ici l'extraordinaire habileté d'André Ruellan qui parvient à rétablir un lien causal dans cet imbroglio de situations, jouant avec le temps, tout en orientant le roman sur une nouvelle voie. C'est faire preuve d'une maîtrise et d'une virtuosité dans la construction d'un récit, à l'architecture pourtant fragile et délicate, qui est vraiment éblouissante. La réflexion menée porte sur la moralité du chercheur, qui ne saurait être mise en doute malgré les utilisations néfastes de son invention par un état répressif : le chercheur se contente d'inventer, sans préjuger des conséquences. Paul s'acharne cependant à renverser le cours des événements : 1984, année où s'achève le récit, n'est pas le monde totalitaire annoncé par Orwell, mais ce sera au prix d'une existence qu'il ne vivra pas, d'une femme qu'il n'aimera jamais. Ce louable sacrifice semble néanmoins inutile : l'histoire effacée s'écrit différemment. Et si Paul a condamné son invention, d'autres sont prêts à en faire la découverte. Le progrès ne dépend de personne... Claude ECKEN (lui écrire) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Association Infini : Infini (2 - liste secondaire) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87249 livres, 112058 photos de couvertures, 83683 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |