|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

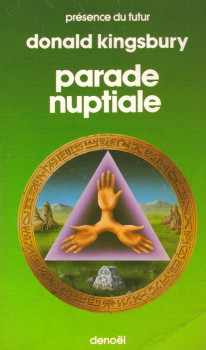

Parade nuptiale

Donald KINGSBURY Titre original : Coursthip Rite / Geta, 1982 Première parution : Analog Science Fiction/Science Fact, février à mai 1982. En volume : Timescape Books, juillet 1982 ISFDB Traduction de Michel LEDERER Illustration de Donald GRANT DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 365 n° 365  Dépôt légal : septembre 1983, Achevé d'imprimer : août 1983 Première édition Roman, 576 pages, catégorie / prix : 8 ISBN : 2-207-30365-9 Format : 10,7 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

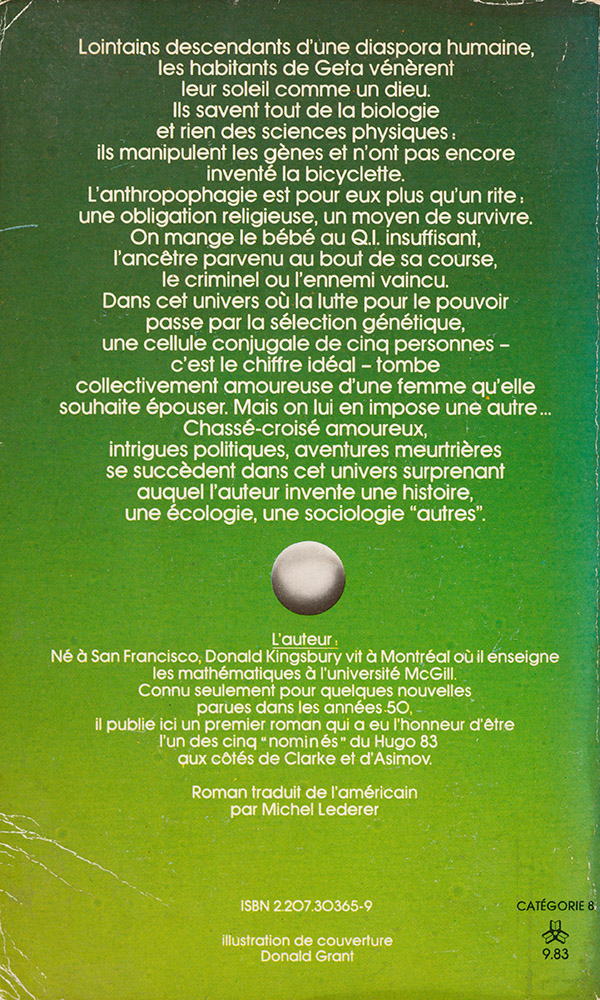

Quatrième de couverture

Lointains descendants d'une diaspora humaine, les habitants de Geta vénèrent leur soleil comme un dieu.

Ils savent tout de la biologie et rien des sciences physiques : ils manipulent les gènes et n'ont pas encore inventé la bicyclette.

L'anthropophagie est pour eux plus qu'un rite : une obligation religieuse, un moyen de survivre.

On mange le bébé au Q.I. insuffisant, l'ancêtre parvenu au bout de sa course, le criminel ou l'ennemi vaincu.

Dans cet univers où la lutte pour le pouvoir passe par la sélection génétique, une cellule conjugale de cinq personnes — c'est le chiffre idéal — tombe collectivement amoureuse d'une femme qu'elle souhaite épouser.

Mais on lui en impose une autre…

Chassé-croisé amoureux, intrigues politiques, aventures meurtrières se succèdent dans cet univers surprenant auquel l'auteur invente une histoire, une écologie, une sociologie "autres".

L'auteur :

Né à San Francisco, Donald Kingsbury vit à Montréal où il enseigne les mathématiques à l'université McGill.

Connu seulement pour quelques nouvelles parues dans les années 50, il publie ici un premier roman qui a eu l'honneur d'être l'un des cinq "nommés" du Hugo 83 aux côtés de Clarke et d'Asimov.

Critiques

Il y a parfois des livres qui atteignent parfaitement l'objectif que s'est visiblement fixé leur auteur et qui, pourtant, ne convainquent pas ; Parade nuptiale est à mon sens de ceux-là. Donald Kingsbury, connu des seuls spécialistes de la SF américaine pour les quelques nouvelles qu'il a publiées dans les années cinquante, vient de s'imposer aux USA avec ce roman qui a été l'un des cinq ouvrages sélectionnés pour le Hugo 1983 : c'est donc une solide réputation qui précède l'auteur. Rendons-lui un hommage : l'imagination ne lui fait pas le moins du monde défaut ; sur la planète Geta, en effet, on est fort civilisé (puisqu'on dispose d'un rituel adapté à chaque situation et que les relations de pouvoir n'ont rien à envier à celles qui existent sur Terre, aujourd'hui et maintenant), mais nécessité faisant loi et l'obsession permanente étant la famine, l'absence de faune explique le rôle dévolu au cannibalisme... Sur Geta, rien ne se perd et tout se transforme : les criminels, les déviants ou — en période de disette — les individus socialement les moins élevés sont tout simplement mangés ! Les banquets funéraires ont donc un cachet d'un exotisme raffiné : le défunt est rôti et partagé dans une franche ambiance de convivialité ... Kingsbury ne s'arrête pas là : il construit une société assez originale, logique et crédible, et sa réussite en ce domaine est indéniable. Selon la quatrième de couverture, « chassé-croisé amoureux, intrigues politiques, aventures meurtrières, se succèdent dans cet univers surprenant. » Dont acte. Mais au bout de 220 pages, j'ai décroché en réalisant qu'il y en avait encore 350 de la même veine. Dois-je l'avouer ? Cela ne m'intéresse pas du tout... Attention : je n'ai pas la moindre attention de descendre ce livre ; il y a des ouvrages réellement néfastes, des écrivains qui se moquent de leurs lecteurs, mais Parade nuptiale et Donald Kingsbury ne sont pas de ceux-là. Non, simplement ce type d'ouvrage ne m'apporte rien, et une telle longueur, dont la nécessité interne n'est pas évidente, me lasse rapidement La majorité des lecteurs de SF, la plupart des critiques, apprécieront probablement ; ceux qui ont aimé par exemple Une planète nommée trahison d'Orson Scott Card 1 devraient lire Parade nuptiale. Je reconnais d'ailleurs bien volontiers que les romans de SF américains parus ces deux ou trois dernières années me paraissent sans grand intérêt, à de rares exceptions près, et que les recueils de nouvelles sont généralement bien supérieurs ; lisez Loin du pays natal de Walther Tevis, Sonate sans accompagnement d'Orson Scott Card ou L'homme sans idées de Thomas Dish 1, Les chroniques de Majipoor de Robert Silverberg ou l'extraordinaire Ile du docteur Mort de Gene Wolfe 2 : vous verrez la différence ! Notes : 1. Même éditeur. Stéphanie NICOT (lui écrire) Un livre est grand et essentiel lorsqu'il provoque de grandes et essentielles questions. Indiscutablement, le beau roman de Donald Kingsbury est de ceux-là : j'entends déjà les polémiques qu'il ne devrait pas manquer de susciter — si la critique veut bien s'attacher un moment à la signification réelle de son contenu. Car il s'agit avant tout d'un roman d'aventures tel qu'on les écrit maintenant : avec une préoccupation stylistique doublée d'un projet philosophique. Se limiter à un commentaire de l'action narrée, et trouver peut-être quelque banalité dans cette lutte pour le Pouvoir qui agite Geta, et dans l'intrigue amoureuse (même multipliée par cinq, six ou sept !) qui lui sert de contrepoint, serait une critique imparfaite car incomplète. L'anecdote ici est signifiante, et les péripéties sont organisées en miroirs du modèle sociologique exploré. Réflexion sur le Pouvoir, mais également sur l'affrontement de l'Orthodoxie et de l'Hérésie, Parade nuptiale est loin d'un livre « banal » : l'un des thèmes choisis par Kingsbury, l'eugénisme, peut difficilement laisser quiconque indifférent — si l'on prend la peine de rattacher la création esthétique à notre réalité historique. Le nazisme nous rappelle que l'eugénisme n'est pas une création de l'esprit. L'art de Kingsbury — et certains qui s'y feront prendre le lui reprocheront — consiste à brouiller dès le départ les pistes de lecture. Tout ce qui nous est rapporté, tous les actes posés, tous les événements et jusqu'au mode de pensée des Kaïel, tout semble parfaitement logique — bien plus : naturel et fondateur d'une quasi-utopie, où l'on tente de concilier individualisme et collectivité. Les Getans sont heureux de vivre, car la mort est partout présente. L'analyse doit partir de là : la justification ultime du modèle getan trouve sa source dans la lutte « naturelle » pour la survie de l'espèce. Si l'on pratique l'autocannibalisme et la sélection rigoureuse des nouveau-nés, Geta en est responsable car les conditions de survie à sa surface sont redoutables. Geta est un monde qui ne connaît pas la pitié : dire à un Kaïel que tout eugénisme est cruel et révoltant (est-ce la pitié judéo-chrétienne qui parle ?) n'aurait pas de sens. Prendre quelqu'un en pitié sur Geta est lui rendre un mauvais service : ce monde et la société qu'il a vu naître ne font pas de cadeaux. Parade nuptiale peut figurer sans honte parmi les plus belles créations de mondes différents : Kingsbury se place d'emblée parmi les auteurs confirmés du courant socio-ethnographique né en SF américaine. Faut-il le prendre pour un chantre de l'assassinat des bébés parce que ses personnages en font de la viande de boucherie ? On l'a vu, l'orthodoxie getane connaît son hérésie. Et Kingsbury nous rappelle sans cesse que notre jugement de barbarie vient d'une société où « on tue plus qu'on ne peut manger » : où l'on maintient en vie les déficients et les éclopés, mais où l'on compte les résultats d'une guerre nucléaire en mégamorts ! Qui peut donc juger ? Voilà les graves questions qui demeurent posées lorsque l'on a refermé Parade nuptiale. Voilà ce qui rend ce livre essentiel. Qu'il soit agréable ne gâche rien — bien au contraire : son habile fonctionnement nous montre comment des idées bien amenées passent dans les consciences — alors même que la barbarie kaïel trouve sa critique interne au travers du personnage d'Oëlita. Le Pouvoir, la Violence, le Sacré (surtout le Sacré, sans doute la clé du livre) : de grands mots, dont l'association et l'exploitation rappellent René Girard mais également l'anthropologie de la mort (voir Ziegler et Morin). La société kaïel est ritualisée à l'extrême : c'est là ce qui lui permet de survivre et de contenir hérétiques et ennemis. Mais c'est également ce qui la maintient à un stade primitif : le rituel est un caractère fondamental des peuples dits primitifs — et ce n'est sans doute pas un hasard si ces peuples pratiquent encore « naturellement » l'eugénisme des vieux et des nouveau-nés Le beau film d'Imamura primé à Cannes nous montre un Geta bien terrestre, et certaines sociétés indiennes (amazoniennes entre autres) voient toujours leurs anciens préférer la mort à l'inutilité au sein du clan. Enfin, je ne crois pas que Kingsbury peigne ses Kaïel comme frappés du sceau de la fatalité. Au contraire, la société statique et ritualisée paraît soudain prête à bondir en avant, dès lors que les différences ont été symboliquement assimilées au sein de la famille maran-Kaïel : l'union de la généticienne et de l'hérétique ne fonde-t-il pas un autre avenir pour Geta ? Et n'est-il pas clair que le livre se termine à peu près sur les mots : « Moi non plus je n'aime pas voir les gens mourir » ? La dernière question sera : l'avenir basé sur des souvenirs retrouvés (l'origine terrienne des Getans) sera-t-il nécessairement meilleur ? Dominique WARFA (lui écrire) (site web) Critiques des autres éditions ou de la série

Voici la réédition d'une des grandes œuvres de la science-fiction « anthropologique ». Depuis que le Dieu du Ciel les a mis sur la planète Geta, les êtres humains luttent pour y survivre dans des conditions très difficiles. La plupart du temps, les récoltes des huit plantes sacrées ne suffisent pas à nourrir la population et les autres sources alimentaires, dites profanes, se révèlent plus ou moins toxiques. C'est pourquoi, aux moments des grandes famines ou de façon plus courante, le cannibalisme est une pratique acceptée et même honorée. Mais les choses vont peut-être changer, car les prêtres du clan Kaïel affichent ouvertement l'ambition d'unifier sous leur domination tous les autres clans. Ils doivent d'abord étendre leur influence dans la vallée voisine des Dix-Mille-Tombes, tenue par le clan Stgal dont l'étoile décline. Le Premier Prophète des Kaïel décide d'y envoyer les Maran, cellule composée de trois hommes et deux femmes, pour faire la cour à Oëlita, une hérétique qui commence à prendre de l'importance, et la convaincre de les épouser collectivement en devenant le sixième membre de leur groupe. Cette mission n'est pas au goût des Maran, déjà amoureux d'une autre. Ils vont donc soumettre Oëlita au « rite de mort », une série d'épreuves qui mettra sa vie en jeu et l'obligera à montrer son degré de kalothi. Le temps presse, car une nouvelle famine guette la vallée et les grands rivaux des Kaïel, les puissants prêtres Mnankreï, ont déjà mis en route leur propre plan pour y prendre pied... Si le lecteur se sent quelque peu déboussolé au début de l'histoire, à cause de l'étrangeté du milieu et des difficultés sémantiques, les morceaux du puzzle se rassemblent petit à petit. Et très curieusement, la révulsion instinctive qu'on ressent devant l'anthropophagie et d'autres coutumes de Geta va évoluer, surtout à partir du moment où les personnages déchiffrent des documents portant sur leurs vraies origines. Au bout d'une longue aventure passionnante, c'est au prix d'une remise en cause générale des certitudes, y compris chez le lecteur, qu'on sera convié à cette formidable cérémonie de mariage qui clôt le livre. Tom CLEGG (lui écrire) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Jean-Bernard Oms : Top 100 Carnage Mondain (liste parue en 1989) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |