|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Fille du roi des elfes

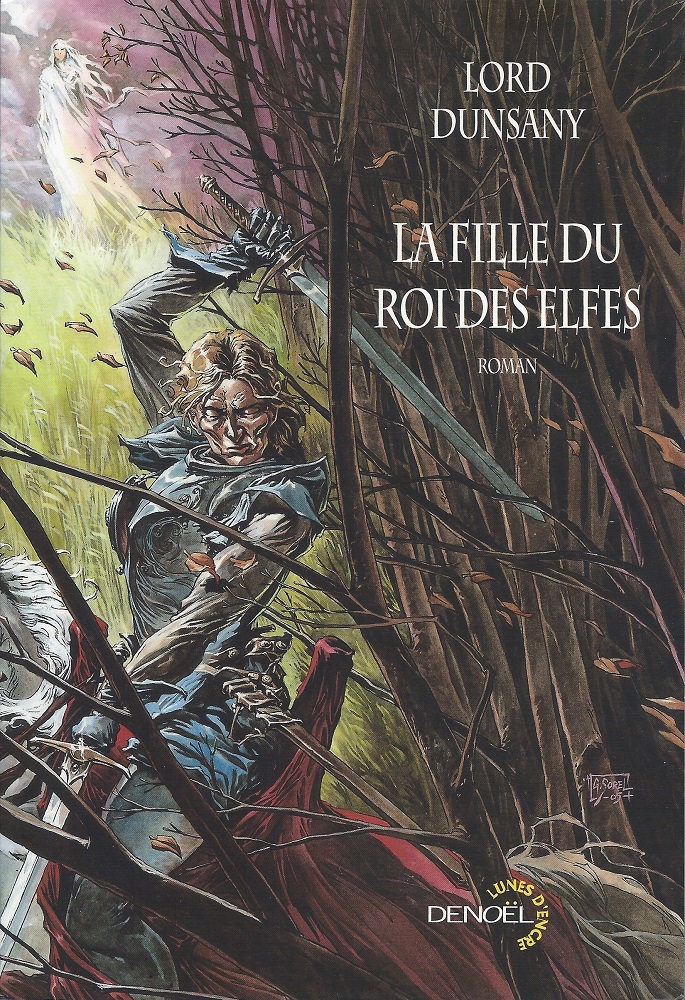

Lord DUNSANY Titre original : The King of Elfland's Daughter, 1924 Première parution : G. P. Putnam's Sons, 1924 ISFDB Traduction de Brigitte MARIOT Illustration de Guillaume SOREL DENOËL (Paris, France), coll. Lunes d'Encre   Date de parution : 26 octobre 2006 Dépôt légal : octobre 2006, Achevé d'imprimer : octobre 2006 Réédition Roman, 256 pages, catégorie / prix : 22 € ISBN : 2-207-25710-X Format : 14,0 x 20,5 cm✅ Genre : Fantasy

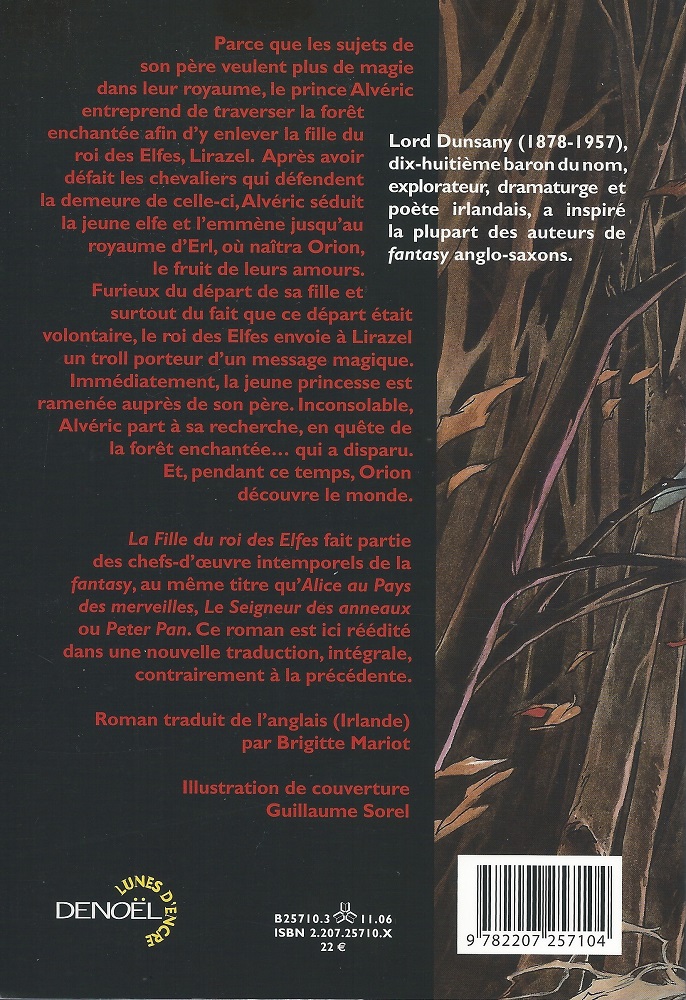

Quatrième de couverture

Parce que les sujets de son père veulent plus de magie dans leur royaume, le prince Alvéric entreprend de traverser la forêt enchantée afin d'y enlever la fille du roi des Elfes, Lirazel. Après avoir défait les chevaliers qui défendent la demeure de celle-ci, Alvéric séduit la jeune elfe et l'emmène jusqu'au royaume d'Erl, où naîtra Orion, le fruit de leurs amours.

Furieux du départ de sa fille et surtout du fait que ce départ était volontaire, le roi des Elfes envoie à Lirazel un troll porteur d'un message magique.

Immédiatement, la jeune princesse est ramenée auprès de son père. Inconsolable, Alvéric part à sa recherche, en quête de la forêt enchantée... qui a disparu.

Et, pendant ce temps, Orion découvre le monde.

La Fille du roi des Elfes fait partie des chefs-d'œuvre intemporels de la fantasy, au même titre qu'Alice au Pays des merveilles, Le Seigneur des anneaux ou Peter Pan. Ce roman est ici réédité dans une nouvelle traduction, intégrale, contrairement à la précédente.

Lord Dunsany (1878-1957), dix-huitième baron du nom, explorateur, dramaturge et poète irlandais, a inspiré la plupart des auteurs de fantasy anglo-saxons.

Critiques

« Nous voulons être gouvernés par un prince enchanté. » Telle est la demande du Parlement des Aulnes à son roi lorsque commence le roman. Aussitôt le monarque, qui est bon pour son peuple, dépêche son fils Alvéric vers le pays enchanté, cette contrée magique dont les riverains ignorent volontairement l'existence et à laquelle leurs demeures n'offrent qu'un mur aveugle. Muni d'une épée forgée par la sorcière sur la colline avec des flèches de foudre qu'elle lui a demandé de ramasser, le jeune héros franchit la frontière crépusculaire du pays enchanté, combat une forêt envoûtée et séduit la fille du roi des Elfes, qu'il ramène chez lui quelques années plus tard. Les souhaits de tous semblent ainsi comblés : les amoureux s'aiment tendrement, le prince a accompli des prouesses et succède à son père, mort entre-temps, et le peuple du pays des Aulnes accueille avec joie la nouvelle de la naissance d'un héritier qui aura sans doute quelques talents magiques. Le lecteur croit que tout est terminé, mais en fait l'histoire ne fait que commencer... Ainsi résumée, l'histoire de La Fille du roi des Elfes évoque irrésistiblement Stardust de Neil Gaiman (critique in Bifrost n°24). Le parallèle n'est pas complètement erroné mais c'est faire abstraction de l'intervalle temporel qui sépare Gaiman de son noble prédécesseur. Occupons donc l'espace que nous laissent les pages de Bifrost pour rétablir la continuité historique. Edward Moreton Drax Plunkett [1878-1957], plus connu sous son titre de Lord Dunsany, prend place parmi les auteurs fondateurs de la fantasy contemporaine. Hélas, la branche qu'il occupe et son apport thématique au genre ont été passablement occultés par l'ombre envahissante des romans de big commercial fantasy clonés à partir de la souche de J. R. R. Tolkien. Pourtant, cet aristocrate né dans une vieille famille irlandaise qui puise ses racines presque à l'époque de la conquête normande, est l'auteur d'ouvrages — essentiellement édités en France chez Terre de Brume, il n'est pas inutile de le rappeler — qui comptent au rang des précurseurs du fantastique épique au même titre que ceux de William Morris. Son influence s'est d'ailleurs exercée sur des auteurs tels que Howard Philip Lovecraft, Robert E. Howard ou Clark Ashton Smith. Plus près de nous, la fantasy antiquisante de Thomas Burnett Swann ou le roman Thomas le rimeur de Ellen Kushner entretiennent une parenté indéniable avec Dunsany, au moins dans l'esprit. La Fille du roi des elfes, considéré comme le chef-d'œuvre de son auteur, appartient à une veine plus merveilleuse qu'épique, celle du conte. S'aventurer à le lire en faisant l'impasse sur cette réalité — surtout si l'on recherche le souffle de l'épopée, l'affrontement manichéen ou simplement les intrigues tordues de cour — , c'est prêter le flanc à la déception. Le style, qui n'est pas d'une modernité renversante, sert une narration marquée par l'emphase poétique et puise son inspiration dans la nature anglaise d'une manière très préraphaélite (où l'on retrouve William Morris, comme par hasard). Difficile cependant de nier le charme qui se dégage de la prose fleurie et contemplative de l'auteur, et l'on se surprend plus d'une fois à sourire des péripéties cocasses suscitées par l'irruption envahissante de la magie dans le monde des mortels, ou à soupirer aux côtés des personnages devant l'impossibilité à choisir entre la féerie et le quotidien prosaïque En conséquence, La Fille du roi des elfes est une œuvre historique dont on peut recommander la lecture pour son aspect fondateur d'un genre. C'est également un roman qu'on conseillera pour le plaisir fugace qu'il procure, à condition d'aimer les contes. Laurent LELEU A la question de savoir si la réédition du chef-d'oeuvre de Lord Dunsany s'imposait-elle vraiment, la réponse est affirmative. Tout d'abord parce que la dernière édition remontait à 1997, en Présence du Futur, collection qui plus est arrêtée depuis 6 ans. Il devenait donc difficile, pour ceux qui n'avaient pas acheté ce texte dans ses précédentes éditions, de se le procurer. Ce qui, pour un tel classique, constituait une vraie tragédie. Car, en effet, ce roman a sa place parmi les textes fondateurs, de ceux qui ont façonné la fantasy telle qu'elle se présente aujourd'hui. Il est bien évidemment défini comme tel dans l'Encyclopedia of Fantasy, et cité dans toute liste d'oeuvres de fantasy qui se respecte. On n'oubliera pas de sitôt l'amour du prince Alvéric, un humain, et de Lirazel, ladite fille du roi des elfes ; pas plus que ne s'effacera de notre mémoire la quête éperdue d'Alvéric du royaume du peuple féerique, à la recherche de sa bien-aimée retournée vivre dans son monde d'origine. Les descriptions du monde magique, et de l'irruption de la magie dans le monde des humains, sont tout simplement splendides, évocatrices comme rarement en fantasy. Enfin, la différence d'écoulement du temps entre les deux mondes est parfaitement rendue par Dunsany, ce qui confère à l'ouvrage quelque chose d'inhabituel, surtout pour un ouvrage de cette époque. L'année de publication du texte original est en effet 1924, et cela se sent à la lecture : il faut bien le dire, certains — les habitués de la fantasy actuelle, pleine de bruit et de fureur — trouveront La fille du roi des elfes un peu vieillot, tout classique qu'il soit. C'est pour cela qu'il bénéficie d'une nouvelle traduction, plus riche et censée rafraîchir un peu le texte. Ajoutons que celui-ci est ici publié en version intégrale ; il ne faut néanmoins pas chercher de chapitres ou de scènes rajoutés, comme dans une édition collector de DVD : la notion d'intégrale est ici liée au fait que, dans les premières éditions, des morceaux de phrases étaient passés à la trappe. La nouvelle traduction est ainsi plus fidèle au style de l'auteur, mais les morceaux supplémentaires ne changent pas fondamentalement le texte. Qu'à cela ne tienne, il s'agit plus ici d'un détail, et cela n'enlève rien au fait que La fille du roi des elfes est un roman que tout amateur de fantasy se doit de posséder dans sa bibliothèque. Et, tant qu'à faire, autant que ça soit dans cette nouvelle édition. Bruno PARA (lui écrire) Critiques des autres éditions ou de la série

Dans sa préface, Lin Carter explique tout ce que doit à Dunsany (1878 — 1957) l'école fantastique américaine ; ce livre me parait surtout le brouillon du Seigneur des anneaux de Tolkien, et fort loin de lui être « supérieur dans l'artifice et la subtilité ». Car pour une formule heureuse,(« le renard... le chien-de-personne »), que de clichés au romantisme à bon marché (« le nombre d'années qu'elle avait encore devant elle ne représentait guère plus que ce que dure, à nos yeux, l'églantine que l'on cueille en bordure de nos champs pour aller imprudemment la vendre dans les rues de nos villes. »), pour une scène pleine d'humour (celle où le troll entré dans le pigeonnier cherche à comprendre les discours de ses occupants, p. 169) que d'ennuyeuses justifications qui tournent en rond (p. ex., p. 147, la licorne et François 1°'). Là où Tolkien a su donner des langues, des folklores, un passé profond et plein de pénombre, aux elfes, aux trolls, aux orcs, et créer les hobbits, Dunsany se contente de réutiliser sans les enrichir les vieux thèmes du merveilleux. Sa seule idée : le Royaume Enchanté reflue devant le prince qui cherche son épouse retournée chez son père ; c'est peu pour faire un livre. « On se demande », écrit Carter, « comment il trouva le temps de rédiger cette œuvre de plus de soixante volumes » ; on se demande surtout — si celui-ci est « sans aucun doute son chef-d'œuvre » — comment il a trouvé — et trouve encore — des éditeurs pour le publier. George W. BARLOW |

| Dans la nooSFere : 87305 livres, 112259 photos de couvertures, 83741 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |