|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

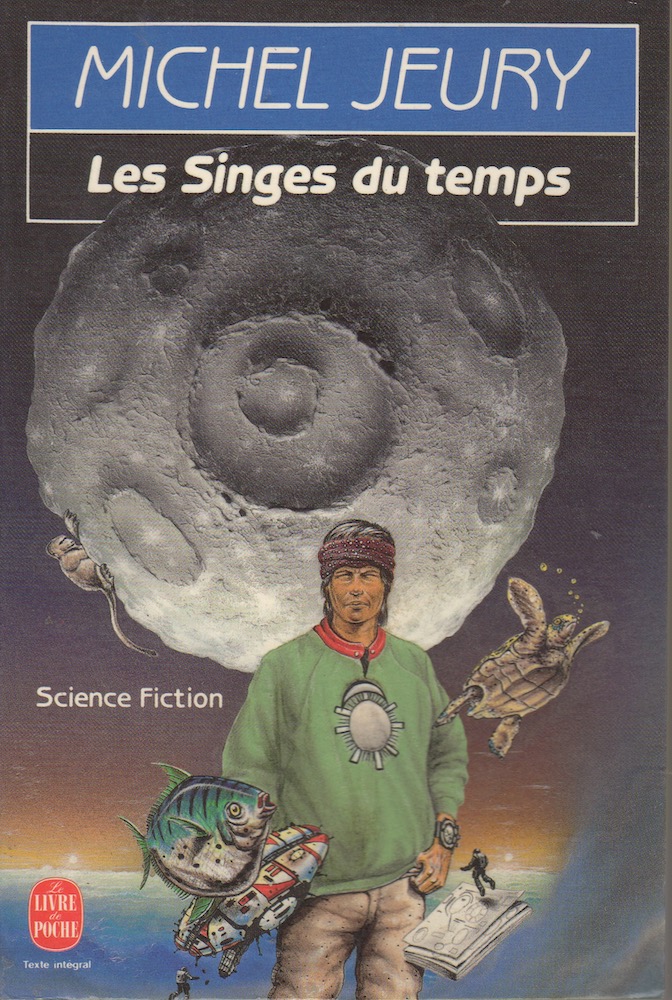

Les Singes du temps

Michel JEURY Première parution : Paris, France : Laffont, 1974 Cycle : Garichankar / Trilogie Chronolytique  vol. 2 vol. 2  Illustration de Éric SEIGAUD LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. SF (2ème série, 1987-)  n° 7165 n° 7165  Dépôt légal : mai 1994 Réédition Roman, 320 pages, catégorie / prix : 9 ISBN : 2-253-07165-X Format : 10,9 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Bienvenue dans le grand cirque du temps.

Simon Clar est projeté dans le temps, dans les avenirs et les passés subjectifs du voyage chronolytique.

Des empires se battent, des futurs qui veulent tous advenir se déchirent dans les coulisses de l'Histoire, Force ABC, BODIAC, Asuyos. Il suffit d'un brin de paille pour faire pencher la balance des avenirs.

Simon est un de ces fétus, un des singes du temps qui vagabondent entre les branches des possibles.

Et il traverserait l'enfer pour l'amour de Maria-Lisa.

Les Singes du temps est le second volume de la série chronolytique de Michel Jeury, après Le Temps incertain, Grand Prix de la science-fiction française.

Critiques des autres éditions ou de la série

Le second roman de Michel Jeury pourrait être résumé, condensé, concentré, explicité par toute une série de notations qu'on trouve à la page 17 de l'ouvrage : «La bière le fit songer a Fourrier 1, l'inventeur des phalanstères et de l'acide citrique boréal fluide. Comme son nom l'indique, ce produit fabriqué au Pôle Nord devait en se combinant au sel donner à la mer un goût de limonade : le plus beau rêve d'enfant de tous les temps... (...) Cette mer qu'un fou merveilleux voulait il y a cent ans changer en limonade, nous, hommes du XXe siècle, seigneurs de la civilisation industrielle, sommes en train d'en faire un dépôt d'ordures. (...) Alors, quoi ? La civilisation est-elle l'ennemie ? Il faut devenir berger au Larzac ou ermite au Tibesti. (...) Ou bien c'est la société capitaliste et elle seule. Il faut s'engager dans les troupes de la révolution et crier avec foi le Nom : MAO MAO MAO MAO — ou bien AOM AOM AOM AOM, ce qui revient au même, du moins pour l'euphonie. De toute façon, l'écho répond : PROTEINES ! » Je ne veux pas dire qu'on peut s'arrêter de lire Les singes du temps à la page 17, je ne voudrais pas faire croire qu'en bon critique patenté je n'ai pas poussé ma lecture au-delà. Simplement, il se trouve que Les Singes du temps, ouvrage éclaté s'il en fut, se présente comme une série de variations sur des thèmes récurrents, comme un faisceau de lignes parallèles, comme une sorte de jeu de l'oie qui se mordrait la queue et où l'on retomberait périodiquement sur les mêmes cases — non, pas tout à fait les mêmes, disons : les mêmes séries de cases... Compliqué ? Oui, le livre l'est, compliqué. Tout au moins en apparence, dans l'organisation (ou la désorganisation voulue ?) de ces lignes, cases, séquences, variations, qui se cherchent et se répondent de manière très musicale. Dans Le Temps incertain, première exploration de l'univers plastique de la chronolyse, il y avait encore un récit, lisible, suivible. Dans Les Singes du temps, il n'y a plus d'histoire au sens classique de la conception romanesque, c'est-à-dire que l'ouvrage ne présente plus une signification romanesque univoque : il ne faut pas y chercher le pourquoi du comment ni la fin du début. Par contre, du livre se dégage bien évidemment (comme de toute création artistique) un sens produit ; et c'est ce sens qu'il est intéressant de dégager, en faisant un hardi retour en arrière (mais le terrain s'y prête) qui va nous redéposer à l'orée de la page 17. Grossièrement, on peut dire que le sens des Singes du temps s'articule autour de quatre constantes présentes dans le paragraphe épinglé, et qui forment la matière des lignes, récurrences, cases, variations composant l'organigramme du livre. Constante 1 : La référence à Fourrier, c'est l'utopie. Un arrière-plan, une projection libidinale (dirait Eizykman), c'est-à-dire la manifestation d'un désir. C'est aussi la planète Gogol, monde de liberté, c'est le parti socialiste asuyo, créé en 2055 et qui a enfin réussi, grâce à une synthèse de certaines philo-sophies orientales et du socialisme à l'occidental, à stopper la croissance démographique. Le parti socialiste asuyo, c'est le rêve impossible de la conciliation des contraires, c'est la naïve assurance des lendemains qui chantent : « Si le parti socialiste asuyo triomphe, il y aura bientôt de grandes forêts, pleines de bêtes sauvages, comme autrefois ! » (p. 39). Constante 2 : C'est l'enfance « perdue à jamais », mais qu'il s'agit pourtant de retrouver, ou dont il faut en tout cas retrouver l'esprit, clé peut-être de la croyance en l'utopie, ou de sa matérialisation. A y bien réfléchir, c'est un cliché : « Un rêve d'enfance réalisé dans l'âge mûr, ce pourrait être le bonheur. » (p. 228). Avec tous les clichés qui s'y rattachent, comme celui du cirque (celui de Magic-Joe — nom qui évoque le Grand Magic Circus), comme celui des éléphants en marche pour écraser Lunar-City (Tarzan contre les promoteurs), avec les tics que cela suppose : « Yosh ! Pôh ! Wom ! », onomatopées de bandes dessinées. D'ailleurs, utopie et enfance sont les deux faces d'un même rêve, même si l'une est régressive, l'autre prospective : dans le champ du roman, elles se placent toutes deux dans l'espace de l'imaginaire. Constante 3 : Celle introduite par la pollution des eaux, le Larzac. C'est-à-dire l'insertion de l'actualité, non pas tant événementielle ou épiphénoménale, que l'actualité ressentie comme un état d'esprit, l'actualité dans ce qu'il en subsiste dans « l'air du temps ». Destruction de l'environnement bien sûr : « Certains jours, par beau temps, la planète semblait presque intacte. Mais le ver était dans le fruit. Et pire qu'un ver : une sorte de sarcome qui envoyait ses métastases Jusque dans la peau des gens, jusque dans l'âme des gens, ou ce qui en tenait lieu. » (p. 58). Mais aussi cette tentation de fuite intérieure, de démission, de repliement, qui n'est pas signifiée par des épisodes du récit mais court à travers lui (« Mais d'autres, dépassés par leur angoisse, las de redouter le grand cataclysme atomique, biologique, chimique ou écologique, s'étaient mis à l'attendre avec une sorte de ferveur... », p. 75), qui l'enserre et même, mais oui, le suscite. Les « voyages » chronolytiques, qui procèdent d'une recherche de l'utopie et d'un retour à l'enfance, sont d'abord les syndromes de cette fuite : tout se tient. Et tout se tient même si bien que cette fuite est provoquée par l'existence de la quatrième constante... Constante 4 : La politique. La politique comme force agissante, contraignante, aliénante, qui modèle l'univers mais qui est aussi sa force motrice, sa dynamique. La politique, chose haïssable, mais aussi seul moyen d'avoir une action au monde, seul moyen, peut-être, de le changer. La politique enfin à laquelle on ne peut échapper puisque — et quoi que puissent en penser certains lec-leurs de revues de science-fiction — tout est politique. Là encore, cependant, Jeury ne construit pas : il lance des éclats en tous sens. Sigles menaçants : SAFE, CERES, WEI, CAR, BODIAC. Ombres sinistres : les policiers du temps, bobos ou flipos (qui relèvent sémantiquement des flics et vopos). Sociétés secrètes maléfiques comme la Millenium Pilgrim Society. Attentats terroristes déments, comme cette attaque atomique pirate sur le P.C. de Taverny en 1981, dont il ne reste qu'une onomatopée vide de sens : TACATOMIC ! Coup d'Etat d'un mystérieux corps astronautique fasciste qui ne peut être évité que par le déclenchement d'un non moins mystérieux « plan Staline ». Personnages aux noms parlants enfin : Mehdi Ben Malek (Medhi Ben Barka ?), colonel Komar (colonel connard ?), et Sen Kiang, Piotr Ali Caire, Mahadi Lakdar, qui nous rappellent que l'Histoire va s'écrire demain à la page du tiers-monde... Politique donc, ou plutôt signes visibles et effrayants d'une politique profonde qui, elle, reste invisible et incompréhensible. Pas étonnant alors que les structures profondes du roman restent invisibles et incompréhensibles, restent prisonnières du cerveau du récitant Jeury : « — Où se trouve la planète Gogol ? — Quelque part dans le Monde de l'intérieur. — Et où se trouve le Monde de l'intérieur ? — Dans l'univers, dans moi, dans toi. Dans la tête des gens. Dans l'esprit des singes du temps. Partout et ailleurs. » (p. 25). Et pas étonnant non plus que la narration si chaotique s'appuie sur autant de contradictions. A la désorganisation du monde, à son manque de lisibilité, doit correspondre une désorganisation du récit. Et puis, cela peut être aussi une arme contre la littérature bourgeoise : « Le langage en a pris un sacré coup. C'est ce qui fait enrager les militaires. » p. 161 (Les critiques ?). Comme l'a si bien écrit Ballard : «Le rôle de l'écrivain me paraît désormais être non plus d'ajouter de la fiction au monde, mais de chercher à en retirer, de mener une enquête pour retrouver les éléments de réalité parmi cette débauche de fictions. » Le rôle de l'écrivain Jeury, dans Les Singes du temps, a précisément été de dégager du flot des fictions les éléments les plus archétypiques du réel : signes de l'actualité tangible (on remarquera que signe est l'anagramme de singe) — pollution, danger atomique, omniprésence de la police, à quoi correspondent les signes de fuite devant cette actualité — retour à l'enfance, projets utopiques, repli schizophrénique... La SF, on l'admet désormais à moins de se confiner dans un absurde combat d'arrière-garde, n'invente pas des futurs possibles, elle reflète le présent, elle témoigne des positions de crainte et de désir que suscite ce présent. Les Singes du temps est un de ces reflets, non pas analytique mais synthétique, non pas didactique mais impressionniste. D'où son aspect diffus (c'est un reflet réfracté), d'où aussi sa force : le roman exploite si à fond le conscient et l'inconscient collectifs, même si sa lecture peut sembler ardue, même si des clichés évitables surnagent (« D'ailleurs l'univers entier est inintelligible. L'homme fait semblant de comprendre et il joue à être Dieu. En attendant la mort. » p. 218), qu'il nous semble extraordinairement familier 2. On s'y retrouve en terrain connu, on y est chez soi, dans ses rêves, dans sa merde. Jeury a écrit avec ses tripes, pas avec son esprit. Et c'est bien avec les tripes (si je peux me permettre cette image ! ) qu'on communique le mieux. Le sens du roman nous apparaît donc maintenant tout à fait transparent. Sa métaphore en est le processus chronolytique : « La chronolyse est un phénomène de défense, peut-être le plus puissant que l'organisme humain soit capable de mettre en jeu. Sous une douleur insupportable, et qui tend à se prolonger, le cerveau utilise son pouvoir de faire éclater le temps, pour étaler la douleur sur une période aussi longue que possible... » (p. 169). On fuit la douleur dans le non-temps de la chronolyse, on fuit par là même le monde qui est source de douleur. Ainsi, Simon Clar (fil conducteur du roman — mais non pas héros, pas même personnage doté d'une individualité très marquée) s'est enfui dans l'univers chronolytique pour échapper à la mort par la torture ou l'anéantissement nucléaire. Fuite... Un seul sens aux Singes du temps : la fuite, ligne brisée qui conduit loin d'un monde invivable, haïssable. J'ai souvent déclaré (à la consternation des fans qui y voient du combat et de la subversion) que la production par la new thing de textes éclatés, abstraits, abscons, venait de ce que, impuissants à comprendre (et donc à évoquer) un monde de plus en plus complexe et déroutant, les écrivains anglo-saxons choisissaient la fuite en avant dans une sorte de retour à l'art pour l'art qui témoignait de leur désarroi. Jeury aussi est désorienté. Seulement son désarroi produit un résultat bien différent de ceux des écrivains brocardés. Au lieu d'être abstrait, il est prodigieusement concret. Au lieu de nous livrer de l'art pour l'art, il nous enseigne un certain art de vivre et survivre. Au lieu d'être loin de nous, il est tout contre nous, il est avec nous, il est un frère — un frère qui fuit et dont on comprend la fuite, même si on a choisi de ne pas fuir. Les Singes du temps, c'est la confirmation d'un métier et la manifestation du respect des lecteurs — du respect mais aussi de l'amitié que l'auteur leur porte. Les singes du temps, c'est la politesse du désespoir. Notes : 1. Avec deux « r ». Mais peut-être est-ce celui d'un univers parallèle ?... Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87325 livres, 112277 photos de couvertures, 83760 quatrièmes. |

| 10830 critiques, 47169 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |